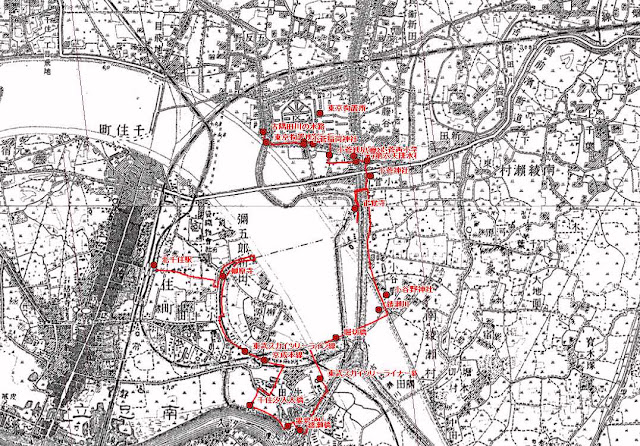

偶々地図に見かけた流路跡、それも足立・葛飾区境を流れたと思われる古隅田川の流路に惹かれ散歩には出かけたものの、最下流部である隅田川との合流点辺りは、明治から大正にかけて開削された荒川放水路に流路は断たれており、迂回を余儀なくされた。

結構ウザったいな、などと思いながら歩いたのだが、水戸街道と出合ったり、単に刑務所とだけとしか知らなかった、小菅の東京拘置所のもつ幾層かの歴史のレイヤーに触れたりと、多くの発見があった。 それはいいのだが、本来の目的である足立・葛飾区境を辿る古隅田川筋のスタート地点と目した東京拘置所西側水路跡にたどり着くまで結構時間がかかり、また、あれこれと気になることも多くメモは東京拘置所西側到着地点で終えた。 今回は、この東京拘置所西側地点からスタートし、先は足立・葛飾区境を「一筆書き」で中川までの古隅田川をメモする。

本日のルート;

小菅万葉公園>水路跡を東京拘置所北側に>五反野親水緑道>新古川橋>足立区裏門堰排水場>大六天排水場>古隅田川緑道>鵜森橋>陸前橋>「小菅の風太郎」の案内>古隅田川緑道の案内>古川橋>白鷺公園>綾瀬駅>東綾瀬親水公園>水路跡は駅の高架下を通路で進む>自転車置き場>北野橋>袋橋>富士見橋>境田橋>開渠>親水公園風遊歩道>随喜稲荷>綾瀬二丁目ふれあい公園>常磐線手前・境四橋で暗渠となる>区境は常磐線の南の道>古隅田川(足立区・葛飾区)総合案内>北三谷三号橋・軍用金伝説の案内>北三谷橋・蒲原村宿駅伝説>葛西用水・曳舟川水路跡>田光り観音>隅田子育地蔵尊>玄恵井の碑>The Resident Tokyo East敷地内を進む>中川に

小菅万葉公園

東京拘置所の西側、古隅田川の流路跡が親水公園として整備されている。公園の中には四阿(あずまや)、小菅御殿や小菅銭座跡の案内。先回の散歩でもメモしたものだがここにも記しておく。

東京拘置所の西側、古隅田川の流路跡が親水公園として整備されている。公園の中には四阿(あずまや)、小菅御殿や小菅銭座跡の案内。先回の散歩でもメモしたものだがここにも記しておく。

●小菅銭座跡

「小菅御殿跡南側(現在の小菅小学校)には安政6年(1859)から慶応3年(1867)にかけて幕府の銭貨を鋳造した小菅銭座が置かれていました。文久3年(1863)の調べでは鋳造高70万7250貫文に達し、小菅で鋳造された銭は遠く、京都・大阪にも回送されました。

昔あった掘割は埋められてしまい姿を止めていませんが、今でも「銭座橋」と刻んだ石柱が残っている。銭を鋳造する鉄材は、この橋付近で荷揚げされ、裏門から銭座へ運び込まれた言うことです」。

昔あった掘割は埋められてしまい姿を止めていませんが、今でも「銭座橋」と刻んだ石柱が残っている。銭を鋳造する鉄材は、この橋付近で荷揚げされ、裏門から銭座へ運び込まれた言うことです」。

小菅小学校とは先回の散歩で訪れた「小菅西小学校」のことだろう。また解説にある銭座橋は見落とした。「国土地理院地図(1896‐1909)」でチェックすると、小菅監獄を囲むように堀があり、そこから小菅西小学校に北東端あたりに水路が延びている。Google Street Viewで銭座橋跡も確認できた。「ぜんざ」橋と読むようだ。

●小菅御殿跡

「小菅には江戸の初め関東郡代伊奈忠治の1万8千坪余りにもぼる広大な下屋敷がありました。元文元年(1736)八代将軍、吉宗の命により、その屋敷内に御殿が造営され、葛西方面の鷹狩りの際の休憩所として利用されました。御殿の廃止後は小菅籾蔵が置かれ、明治維新後に新しく設置された小菅県の県庁所在地となっています。

「小菅には江戸の初め関東郡代伊奈忠治の1万8千坪余りにもぼる広大な下屋敷がありました。元文元年(1736)八代将軍、吉宗の命により、その屋敷内に御殿が造営され、葛西方面の鷹狩りの際の休憩所として利用されました。御殿の廃止後は小菅籾蔵が置かれ、明治維新後に新しく設置された小菅県の県庁所在地となっています。

更に小菅籾蔵には小菅煉瓦製造所が建てられ、現在の東京拘置所の前身である小菅監獄に受け継がれていきます」。

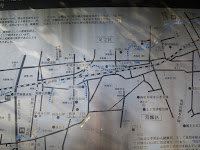

●「古隅田川(足立・葛飾区)総合案内」

また公園には「古隅田川(足立・葛飾区)総合案内」」があり、「古隅田川はかって利根川の流末の一つで、豊かな水量をもつ大河でありましたが、中川の灌漑事業等により水量を失い、やせていったものと考えられています。近代に至っては、雑排水路として利用されてきました。

また公園には「古隅田川(足立・葛飾区)総合案内」」があり、「古隅田川はかって利根川の流末の一つで、豊かな水量をもつ大河でありましたが、中川の灌漑事業等により水量を失い、やせていったものと考えられています。近代に至っては、雑排水路として利用されてきました。

現在は下水道の整備によって、排水路としての使命を終え、荒川と中川を結ぶプロムナードとして期待されています。

また、古隅田川は古来、下総国と武蔵国の境界であるとともに、人と人との出会いの場でもありました。

そこで、古隅田川に水と緑の景観を再生するため、「出会いの川 古隅田川」をテーマに失われた生物を呼び戻し、潤いのある人と人との交流と安らぎの場を創出したものです。

◆位置

当施設は中川から綾瀬川、そして荒川を結ぶ範囲の足立区と葛飾区の区境にほぼ重なっており、古隅田川は中川と綾瀬川を結び、裏門堰は荒川と綾瀬川を結んでいます。

当施設は中川から綾瀬川、そして荒川を結ぶ範囲の足立区と葛飾区の区境にほぼ重なっており、古隅田川は中川と綾瀬川を結び、裏門堰は荒川と綾瀬川を結んでいます。

また、古隅田川に隣接して5つの公園があり、「河添公園」「下河原公園」「は足立区、「袋橋公園」「白鷺公園」「小菅万葉公園」は葛飾区に位置しています。

◆延長

古隅田川 約5,450m、裏門堰 約1,100m」」といった説明とともに、この地から中川までの流路沿いに設けられた案内碑の位置も記されていた。どのような案内が登場するのかお楽しみではある。

◆万葉公園

ところで、ここがどうして「万葉公園」?チェックすると、万葉集巻14の東歌[3564]にある「古須気呂乃 宇良布久可是能 安騰須酒香 可奈之家児呂乎 於毛比須吾左牟(古須気(こすけ)ろの浦吹く風のあどすすか愛(かな)しけ子ろを思ひ過(す)ごさむ)にちなむとの記事が散見される。「小菅の浦に風が吹き通り過ぎるけれど、どうしたものだろう、あの愛しい娘への思いを通り過ぎる(忘れる)ことができようか(否、できない)」という歌であり、防人が別れの悲しみを詠ったものとされる。この古須気(こすけ)が小菅の地に比定され、万葉公園と名付けられたものとのこと。但し、この古須気(こすけ)が単に植物の菅との解説もある。ともあれ、万葉集の東歌よりの命名ではあろう。

ところで、ここがどうして「万葉公園」?チェックすると、万葉集巻14の東歌[3564]にある「古須気呂乃 宇良布久可是能 安騰須酒香 可奈之家児呂乎 於毛比須吾左牟(古須気(こすけ)ろの浦吹く風のあどすすか愛(かな)しけ子ろを思ひ過(す)ごさむ)にちなむとの記事が散見される。「小菅の浦に風が吹き通り過ぎるけれど、どうしたものだろう、あの愛しい娘への思いを通り過ぎる(忘れる)ことができようか(否、できない)」という歌であり、防人が別れの悲しみを詠ったものとされる。この古須気(こすけ)が小菅の地に比定され、万葉公園と名付けられたものとのこと。但し、この古須気(こすけ)が単に植物の菅との解説もある。ともあれ、万葉集の東歌よりの命名ではあろう。

水路跡を東京拘置所北側に

水路に沿って続くウッドデッキを北に向かう。塀というか柵の向こうに官舎が並ぶ。地図でチェックすると11の官舎が見えた。800名ほどの職員が働くと言う。拘置所北西端で水路は東に向かう。

水路に沿って続くウッドデッキを北に向かう。塀というか柵の向こうに官舎が並ぶ。地図でチェックすると11の官舎が見えた。800名ほどの職員が働くと言う。拘置所北西端で水路は東に向かう。

五反野親水緑道

水路に沿って少し東に向かうと、北から如何にも親水公園といった道が合流する。現在の地図には東武スカイツリーライン線・五反野駅の少し南まで水路跡が見えるが、「国土地理院地図(1896‐1909)」には水路跡は見えない。田圃の悪水落しといったものだったのだろうか。昭和40年頃、「どぶ川」と呼ばれていた水路に蓋をしたようだ。いつの頃親水公園として整備されたか不詳。

水路に沿って少し東に向かうと、北から如何にも親水公園といった道が合流する。現在の地図には東武スカイツリーライン線・五反野駅の少し南まで水路跡が見えるが、「国土地理院地図(1896‐1909)」には水路跡は見えない。田圃の悪水落しといったものだったのだろうか。昭和40年頃、「どぶ川」と呼ばれていた水路に蓋をしたようだ。いつの頃親水公園として整備されたか不詳。

●下山国鉄総裁追憶碑

綾瀬川の水を使い造られたという親水公園を少し歩く。と、親水公園が常磐線の高架を潜る手前に「下山国鉄総裁追憶碑」。昭和24年(1949)、当時の国鉄総裁下山定則氏が謎の失踪を行い、翌日轢断死として発見された、所謂下山事件の発生現場(実際はここから150mほど東のようだが、常磐線改良工事、千代田線敷設工事にともないこの地に)。

綾瀬川の水を使い造られたという親水公園を少し歩く。と、親水公園が常磐線の高架を潜る手前に「下山国鉄総裁追憶碑」。昭和24年(1949)、当時の国鉄総裁下山定則氏が謎の失踪を行い、翌日轢断死として発見された、所謂下山事件の発生現場(実際はここから150mほど東のようだが、常磐線改良工事、千代田線敷設工事にともないこの地に)。

下山事件は自殺・他殺(謀略説も含め)など議論があるも迷宮入り事件となっている。

新古川橋

五反野親水緑道から戻り、水路に架かる新古川橋を渡り拘置所の柵に沿って進む。少し東に進むと「一茶と小菅」という案内があった。

五反野親水緑道から戻り、水路に架かる新古川橋を渡り拘置所の柵に沿って進む。少し東に進むと「一茶と小菅」という案内があった。

●一茶と小菅

江戸時代の俳人小林一茶は足立や葛飾あたりの風物を詠んだ秀句を残しています。その中から小菅に由緒の深い句をとり出して紹介します。 (小菅籾倉)

遠水鶏(とおくいな) 小菅の御門 しまりけり

閉まろうとする小菅籾倉の御門を叩いているような水鶏の声が遠くから聞こえてくる。静かな夏の小菅の夕刻です。

(合歓の花)

古舟も そよそよ合歓の もようかな

一茶の深川紀行に「小菅川に入る。左右合歓の花盛りなり」とあり、続いて右の句が記されています。小菅川とは綾瀬川下流の別称です。歌川広重の江戸名所百景にも描かれ、江戸名所花暦にも、次のように紹介されています:

一茶の深川紀行に「小菅川に入る。左右合歓の花盛りなり」とあり、続いて右の句が記されています。小菅川とは綾瀬川下流の別称です。歌川広重の江戸名所百景にも描かれ、江戸名所花暦にも、次のように紹介されています:

「合歓の木」綾瀬川・・・花又村(今の足立区花畑)の川筋、小菅御殿の辺り、いにしえはおほかりしが、いまはここかしこにあり。

現在の東京拘置所付近の綾瀬川辺りが合歓木の名所であったようです。綾瀬川の合歓木は江戸の人々にも花名所として知られていたようです。

初夏に小枝の先にうすい紅色の長い糸のような可憐な花をつけます。この花を訪ねて、風雅を愛する人々が訪れたことでしょう。

(葛西ばやし)

けいこ笛 田はことごとく 青みたり

今年も豊年、秋祭りももうすぐだ。葛西ばやしは葛飾地方に古くから伝わる郷土芸能のひとつです。かつて小菅に下屋敷のあった関東郡代・伊奈半十郎忠辰は、天下泰平、五穀豊穣、さらには一家の和合と非行防止、余暇善導を目的として、おおいに葛西ばやしを奨励しました。毎年各町村では葛西ばやし代表推薦会を催し、選ばれたものを代官自ら神田明神の将軍上覧祭りに参加を推薦したので、一層流行し、農業の余暇にお囃子を習う若者が続出したといわれます。

(蚊)

かつしかの 宿の藪蚊は かつえべし

蚊もまた葛飾の名物だったようです」とあった。

一茶はいつだったか歩いた足立区竹の塚の炎天寺で出合った。千住に住む句友を訪ねてこの辺りを往来したのであろう。有名な「やせ蛙負けるな一茶是にあり」との句を残す。因みに、最後の蚊の句の意味は、「葛飾の蚊は人間も飢えてるから蚊も困るだろ」の意味のようだ。

足立区裏門堰排水場

拘置所柵に沿って進むと、道はクランク状に曲がり、水路から離れる。道筋は足立区と葛飾区の境となっている。道を進み綾瀬川に出る。古隅田川の水路が綾瀬川に合わさる箇所を確認に少し北に戻る。そこには足立区裏門排水場があった。拘置所を囲む水路も「裏門堰親水公園」と呼ばれるようである。

拘置所柵に沿って進むと、道はクランク状に曲がり、水路から離れる。道筋は足立区と葛飾区の境となっている。道を進み綾瀬川に出る。古隅田川の水路が綾瀬川に合わさる箇所を確認に少し北に戻る。そこには足立区裏門排水場があった。拘置所を囲む水路も「裏門堰親水公園」と呼ばれるようである。

大六天排水場

古隅田川の川筋は裏門堰排水場で流路を変え、南に向かう。その水路は、開削された綾瀬川に「呑み込まれ」ている。その綾瀬川に沿って南に下り、先ほど前を掠った大六天排水場に。

古隅田川の川筋は裏門堰排水場で流路を変え、南に向かう。その水路は、開削された綾瀬川に「呑み込まれ」ている。その綾瀬川に沿って南に下り、先ほど前を掠った大六天排水場に。

先ほどの裏門堰排水場もそうだが、通常排水機場と書くことが多いのだが、排水機場とは水門で堰止められて行き場の失った水路の水を排水する施設。大六天から続く古隅田川に溜まる水を綾瀬川にでも排水しているのだろうか。

●大六天

第六天とも記すが、第六天とは仏教の世界観で言う6つのランクでは最下位である「欲界」、その欲界も6つに分かれるが、その中では最高ランクの「他化自在界」の魔王。望むことはすべて叶えられ、それを衆生にあまねく施し得る摩王である。

第六天とも記すが、第六天とは仏教の世界観で言う6つのランクでは最下位である「欲界」、その欲界も6つに分かれるが、その中では最高ランクの「他化自在界」の魔王。望むことはすべて叶えられ、それを衆生にあまねく施し得る摩王である。

衆生の望みを叶えてくれる、「いい神」がランキングとして低いのは、衆生の望みを叶える=欲望を満たす、ということから、欲望から自由になることを最高の幸せとする仏教の世界観では評価は低い、ということだろう。因みに信長は自らを「第六天魔王」と称したようだ。

名前の由来は? チェックすると、裏門堰排水場の綾瀬川を越えたところに綾瀬神社がある。その摂社に「第六天」があるようだが、そことの関係だろうか?よくわからない。

古隅田川緑道

古隅田川緑道の少し北の通路を入ると水路にあたる。水量も結構あり、脇に木橋が整備され、親水公園として整備されている。古隅田川道と呼ばれるようである。

古隅田川緑道の少し北の通路を入ると水路にあたる。水量も結構あり、脇に木橋が整備され、親水公園として整備されている。古隅田川道と呼ばれるようである。

鵜森橋

緑道を歩き始めて初めて出合う車道との交差箇所に「鵜森橋」が架かる。車道部分と木が敷かれた人道橋を分かれて造られていた。

陸前橋

東に進んだ水路(下流から上流に向かうため、何となく「進む」って違和感あるのだが)が北に向かうところに2車線の車道。そこに陸前橋が架かる。先回のメモの水戸橋のところで水戸・佐倉道が通るとメモしたが、ここもその道筋だろう。

東に進んだ水路(下流から上流に向かうため、何となく「進む」って違和感あるのだが)が北に向かうところに2車線の車道。そこに陸前橋が架かる。先回のメモの水戸橋のところで水戸・佐倉道が通るとメモしたが、ここもその道筋だろう。

陸前橋としたのは、明治になって水戸街道を含めた宮城にまで通じる街道を「陸前浜街道」と命名した故。新政府としては幕府親藩の水戸藩の痕跡を残す「水戸」の名は使いたくなかったのだろう。

「小菅の風太郎」の案内

車道を少し北に進み、緑道に架かる木橋の手前に「小菅の風太郎」の案内:

「江戸時代、ここには水戸佐倉道という街道が通っていました。さる藩の大名行列が、この辺りで突然一陣の風が吹かれ街道沿いに植えられたもろこしが殿様の乗る馬に絡んだために、殿様が落馬してしまいました。

車道を少し北に進み、緑道に架かる木橋の手前に「小菅の風太郎」の案内:

「江戸時代、ここには水戸佐倉道という街道が通っていました。さる藩の大名行列が、この辺りで突然一陣の風が吹かれ街道沿いに植えられたもろこしが殿様の乗る馬に絡んだために、殿様が落馬してしまいました。

殿様はもろこしに八つ当たりする次第。畑の持ち主の源蔵は許しを請いましたが聞き入れられず、哀れ手打ちとなってしまいました。

何年か後、あの殿様一行が同じ場所でまた突風に吹かれました。すると、どこからともなく「風よ吹くな!殿様に殺されるよー」という怨めしげな声が聞こえ、一行は怯えて逃げ出したそうです。その後も風が吹くと「風よ吹くな!殿様に殺されるよー」という声がどこからとなく聞こえたそうです」とあった。何を言いたいのだろう?

古隅田川緑道の案内

橋を渡ったところに「古隅田川緑道」の案内。水路は北に向かい左に折れているが、「国土地理院地図(1896‐1909)」にはそこに水路は描かれていない。足立・葛飾区境からも外れている。曲がったところが白鷺公園とあるので、公園整備の際に排水用に造られたのだろうか。水路東端は一度綾瀬駅へと上った水路が再び南に下りてきた箇所でもある。

橋を渡ったところに「古隅田川緑道」の案内。水路は北に向かい左に折れているが、「国土地理院地図(1896‐1909)」にはそこに水路は描かれていない。足立・葛飾区境からも外れている。曲がったところが白鷺公園とあるので、公園整備の際に排水用に造られたのだろうか。水路東端は一度綾瀬駅へと上った水路が再び南に下りてきた箇所でもある。

古川橋

少し北に古川橋。コンクリート橋の橋桁に鉄パイプの柵が備わる。何んの為?子供の転落防止?

少し北に古川橋。コンクリート橋の橋桁に鉄パイプの柵が備わる。何んの為?子供の転落防止?

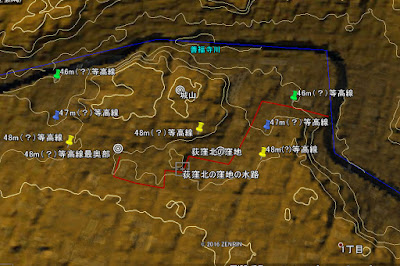

白鷺公園

北に進み水路が東に曲がる角に白鷺公園。水路は東に曲がって水を溜めるが、古隅田川の流路は足立・葛飾区境に沿って北に進む。

水路を北に渡った角にステンレスに刻まれた「古隅田川と東京低地」の案内;

●古隅田川と東京低地

「古隅田川と東京低地: 東京低地は、関東諸地域の河川が集まり東京湾に注ぐ全国的にも屈指の河川集中地帯です。これらの河川によって上流から土砂の堆積作用が促され、海だったところを埋めていきます。

「古隅田川と東京低地: 東京低地は、関東諸地域の河川が集まり東京湾に注ぐ全国的にも屈指の河川集中地帯です。これらの河川によって上流から土砂の堆積作用が促され、海だったところを埋めていきます。

特に利根川は東京低地の形成に重要な役割を果しています。利根川が現在のように鬼怒川と合流し、その後千葉県銚子で太平洋に注ぐようになったのは、江戸時代初期に行われた改修のためです。

利根川は古くは足立・葛飾両区の間を流れる古隅田川、江戸川、中川が、その支流となり東京湾へ注いでいました。足立区と葛飾区が直線的ではなくて、なぜくねくねと曲がりくねっているのかと疑問をもたれる方も多いと思います。

実は古隅田川の流路が区境となっているからです。足立区と葛飾区の境は、歴史的に見ると古くは武蔵・下総国の境であり、それが現在まで受け継がれているのです。

利根川は古くは足立・葛飾両区の間を流れる古隅田川、江戸川、中川が、その支流となり東京湾へ注いでいました。足立区と葛飾区が直線的ではなくて、なぜくねくねと曲がりくねっているのかと疑問をもたれる方も多いと思います。

実は古隅田川の流路が区境となっているからです。足立区と葛飾区の境は、歴史的に見ると古くは武蔵・下総国の境であり、それが現在まで受け継がれているのです。

古隅田川は足立区千住付近で入間川(私注;現在の隅田川)と合流し、現在の隅田川沿岸地域でデルタ状に分流しており、この付近に寺島・牛島などの島の付く地名が多いのは、その名残です。

現在のように古隅田川の川幅が狭くなってしまったのは、上流での流路の変化や利根川の改修工事によって次第に水量が減ってしまったせいです。今では、古代において古隅田川が国境をなした大河であったことをしのぶことはできませんが、安政江戸地震(1855年)が襲った際、亀有など古隅田川沿岸地域では液状化によって家屋、堰に被害が出たという記録が残っています。その原因は古隅田川が埋まってできた比較的新しい土地が形成されているためだそうです。 地震災害は困ったものですが、見方を変えれば古隅田川が大河であったことを裏つけているのです」とあった。

説明に「江戸川、中川がその支流となり」とあるが、中川は古利根川の東遷事業によって流路が変わった、旧流路跡利用して開削した人工の水路、江戸川も古利根川の流路変更に伴う水量調節のため上流部を人工的に開削し利根川と繋げた水路であり、「現在の江戸川、中川の流れる川筋」というのが正確かもしれない。

●蓮昌寺板絵類

その傍には「蓮昌寺板絵類」の案内。「蓮昌寺には区指定文化財の木版彩色図(絵馬)が保存されています。記されている年代から、文久2年(1862)~昭和14年(1939)までの間に寄進されたことがわかります。

その傍には「蓮昌寺板絵類」の案内。「蓮昌寺には区指定文化財の木版彩色図(絵馬)が保存されています。記されている年代から、文久2年(1862)~昭和14年(1939)までの間に寄進されたことがわかります。

描かれている絵は、宗教関係の図が多く、そのほか、収穫図、能楽翁の図などがあり、蓮昌寺を中心とする信仰の形態を示す資料として重要です。 蓮昌寺は、正安2年(1300)創建と伝えられています」と。

蓮昌寺は公園から南に下ったところにある日蓮宗のお寺さま。元は道昌寺と称されたが、三代将軍家光が鷹狩の折、堂前池の蓮を愛で、蓮昌寺となった、とあった。

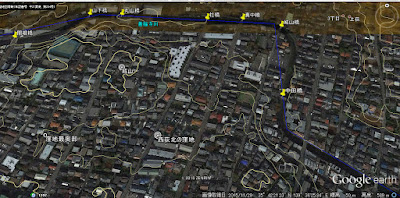

綾瀬駅

公園西端から綾瀬駅へと伸びる道路が足立・葛飾区境。公園から離れると水路の痕跡は全くない。綾瀬駅の高架を潜り、国土地理院地図(1896‐1909)」に記載される、北に弧を描いて進む水路跡を辿とうとするが、ビル群に阻まれトレースできず。

公園西端から綾瀬駅へと伸びる道路が足立・葛飾区境。公園から離れると水路の痕跡は全くない。綾瀬駅の高架を潜り、国土地理院地図(1896‐1909)」に記載される、北に弧を描いて進む水路跡を辿とうとするが、ビル群に阻まれトレースできず。

●足立・葛飾区境

足立・葛飾区境は水路跡から離れ、駅の南側を東に進み、駅の北で弧を描いた水路が再び駅を南に下る地点で繋がり、そこから再び水路跡が区境となる。 それはいいとして、この区境が綾瀬駅の南側となった経緯など知りたいものだが、よくわからない。わかっているのは、元の綾瀬駅は現在より西、綾瀬一丁目37番にあったようだ。現在の位置に移ったのは昭和43年(1968)のこと、と言う。

東綾瀬親水公園

成り行きで歩いていると綾瀬駅の北口に繋がる広く細長い広場にあたる。水路跡のノイズを感じる広場に「東綾瀬公園」の案内があった;

成り行きで歩いていると綾瀬駅の北口に繋がる広く細長い広場にあたる。水路跡のノイズを感じる広場に「東綾瀬公園」の案内があった;

「足立区は、かつて東京の米倉と言われるほど農業が盛んで、いたるところに水路が流れていました。ここ綾瀬地区一帯は稲作地域であり、都立東綾瀬公園のあたりには、上流から多くの水路が流れ込んでいました。

平成元年度、都立武道館の建設に合わせて、東綾瀬公園を大規模に改良することになり、東京都と足立区で協力してこれらの水路を親水公園として再生することになりました。

この水路は花畑川から流れる中居堀から分かれ、下流の八か村落し堀に合流します」とある。

あれこれチェックすると、花畑川から下った中居堀は東綾瀬公園の北にある「しょうぶ沼公園」を抜け、「中居堀せせらぎ公園」としてクランク状に東綾瀬公園と繋がり、そこで二手に分かれる。

あれこれチェックすると、花畑川から下った中居堀は東綾瀬公園の北にある「しょうぶ沼公園」を抜け、「中居堀せせらぎ公園」としてクランク状に東綾瀬公園と繋がり、そこで二手に分かれる。

東に分かれた水路は「東綾瀬温水プール」のある緑地を経て南に下り「八か村落とし親水緑道」に合流。西に分かれた水路は「東綾瀬せせらぎ水路」を経て東京武道館、そしてこの広い遊歩道に繋がる。その南は概略図ではっきりしないが、白鷺公園から東に延びる水路に繋がっているようだ。

先ほど、白鷺公園で、何故に旧隅田川筋でもないところに水路を通したのか、多分排水用であろう、とメモしたが、古隅田川筋を活用した東綾瀬公園の西側水路の排水を流しているように思える。

●八ヶ村落堀・中居堀

八ヶ村落堀は江戸の頃、葛西用水から分水し綾瀬川に水を落とした長い灌漑用水路。中居堀は国土地理院地図(1896‐1909)」に花畑村から久右衛門新田、長左衛門新田へと田圃の中を下る水路が見えるがそれが中居堀だろうか。

水路跡は駅の高架下を通路で進む

ビルに消えた古隅田川の流路跡を追っかけると、線路高架にあたる。迂回するかと思ったのだが、そこには通路があり水路跡に沿って線路の南側に出る。

自転車置き場

南口に出た水路跡は、上述の如く再び足立・葛飾区境となる。駅南から水路跡はカーブで進むが、そこは自転車置き場となっている。当日自転車置き場は工事中であり、そこに残る橋跡は確認できなかった。

南口に出た水路跡は、上述の如く再び足立・葛飾区境となる。駅南から水路跡はカーブで進むが、そこは自転車置き場となっている。当日自転車置き場は工事中であり、そこに残る橋跡は確認できなかった。

ちょっと気になったこと。自転車置き場は葛飾区。利用する駅は足立区。足立区民の生活基盤整備を葛飾区が担う?

北野橋

S字にカーブした自転車置き場の工事も消え、西から斜めに下る道と交差する箇所に「北野橋」の跡。少し東に綾瀬北野神社がある。

S字にカーブした自転車置き場の工事も消え、西から斜めに下る道と交差する箇所に「北野橋」の跡。少し東に綾瀬北野神社がある。

袋橋

次の通りとの交差箇所には「袋橋」。通りの西側に「袋橋公園」がある。自転車置き場はまだ続く。綾瀬駅の周囲には公園が多く整備されている。

先ほど東綾瀬公園を通ったとき、「北三谷土地区画整理組合之碑」があり、「昭和三十四年当時は二十数戸の農家と三十数戸の住家が点在する一集落で大部分は一望の農耕地で細い道が数條あるに過ぎなかった。時あたかも都心の膨張と住宅難の為、不健全無計画な不良住宅街となることを防ぐべく土地区画整理組合を設立し、健全な市街地を造成し公共の福祉の増進に寄与する 昭和四十一年」といったことが石碑に刻まれていたが、この区画整理事業は昭和34年(1959)~昭和44年(1969)に実施されている。この間に多くの公園も整備されたのだろうか。

先ほど東綾瀬公園を通ったとき、「北三谷土地区画整理組合之碑」があり、「昭和三十四年当時は二十数戸の農家と三十数戸の住家が点在する一集落で大部分は一望の農耕地で細い道が数條あるに過ぎなかった。時あたかも都心の膨張と住宅難の為、不健全無計画な不良住宅街となることを防ぐべく土地区画整理組合を設立し、健全な市街地を造成し公共の福祉の増進に寄与する 昭和四十一年」といったことが石碑に刻まれていたが、この区画整理事業は昭和34年(1959)~昭和44年(1969)に実施されている。この間に多くの公園も整備されたのだろうか。

◆北三谷土地区画整理組合

石碑には「当組合は旧北三谷町蒲原町普賢寺町の各一部を包含した約六十一万五千平方米の地域、とある。「国土地理院地図(1896‐1909)」には現在の東綾瀬公園辺りに北三谷、その北に蒲原、現在の綾瀬駅の南東に普賢寺の地名が載る。

富士見橋

次いでの通りとのクロス箇所には「富士見橋」。川の名は「古隅田川」ではなく、「元隅田川」となっていた。駅からいくつか橋が続いたが、「国土地理院1944-1954」までの地図には周囲は一面の田圃であり、道は見えない。「国土地理院1965-1968」には道が通る。上記区画整理事業は昭和34年(1959)~昭和44年(1969)されたとのことであるので、橋もその間に架橋されたのだろうか。

次いでの通りとのクロス箇所には「富士見橋」。川の名は「古隅田川」ではなく、「元隅田川」となっていた。駅からいくつか橋が続いたが、「国土地理院1944-1954」までの地図には周囲は一面の田圃であり、道は見えない。「国土地理院1965-1968」には道が通る。上記区画整理事業は昭和34年(1959)~昭和44年(1969)されたとのことであるので、橋もその間に架橋されたのだろうか。

境田橋

その先は「境田橋」。自転車置き場はここで切れる。その先には三角に組まれたガードレールがあり、自転車置き場の左右に分かれた道はひとつに合わさり、住宅街を南に下る。

その先は「境田橋」。自転車置き場はここで切れる。その先には三角に組まれたガードレールがあり、自転車置き場の左右に分かれた道はひとつに合わさり、住宅街を南に下る。

開渠

住宅の間の不自然に広い道を南に進むと堀にあたる。白鷺公園から東に延びた堀の東端となっている。

住宅の間の不自然に広い道を南に進むと堀にあたる。白鷺公園から東に延びた堀の東端となっている。

何故に旧隅田川筋でもないところに水路を通したのか、多分排水用であろう、とメモしたが、水路跡に残る橋跡を見るにつけ、古隅田川筋を暗渠として活用した東綾瀬公園の西側水路の排水を流している、との妄想に「確信」が出て来る。

これも綾瀬駅南の自転車置き場と同じであるが、足立区の区画整理事業で発生した排水処理を葛飾区が?駅も含めて、両区の間でなんらかの調整・取り決めでもあるのだろうか。ちょっと気になる。

親水公園風遊歩道

堀はここで切れるが、水路跡は親水公園風の遊歩道となって東に進み、都道314号にあたる。

堀はここで切れるが、水路跡は親水公園風の遊歩道となって東に進み、都道314号にあたる。

◆都道314号

都道の案内に「川の手通り」とある。何故に?Wikipediaには「東京都道314号言問大谷田線(とうきょうとどう314ごう ことといおおやたせん)は、東京都台東区と足立区を結ぶ特例主要地方道。隅田川や荒川を横断し、浅草と綾瀬周辺を繋いでいる。

2013年に発足した「東京都通称道路名検討委員会」により、当初は「堀切通り」との通称が検討されたが、台東区側が「橋場通り以外の名称設定には強く反対する」と難色を示した事から、台東区域を通称の設定区間から除き、起点を白鬚橋西交差点に変更した上で「川の手通り」と名付けられた」とあった。あれこれ事情があるものだ。

随喜稲荷

都道を越えた水路筋に舗装道路に囲まれ、少々窮屈そうな小さな社が見える。「随喜稲荷」とあった。「随喜」とは仏教用語では「他人のなす善を見て、これに従い、喜びの心を生じること」を指すと言う。日本大百科全書には、「『法華経(ほけきょう)』では、この経を聞いて随喜し、教えを伝える功徳(くどく)を力説し、『大智度論(だいちどろん)』では、善を行った本人より、それを随喜した者のほうの功徳がまさっていると説いている。天台宗では滅罪の修行として懺悔(さんげ)する五悔(げ)の一つに数える」とある。

都道を越えた水路筋に舗装道路に囲まれ、少々窮屈そうな小さな社が見える。「随喜稲荷」とあった。「随喜」とは仏教用語では「他人のなす善を見て、これに従い、喜びの心を生じること」を指すと言う。日本大百科全書には、「『法華経(ほけきょう)』では、この経を聞いて随喜し、教えを伝える功徳(くどく)を力説し、『大智度論(だいちどろん)』では、善を行った本人より、それを随喜した者のほうの功徳がまさっていると説いている。天台宗では滅罪の修行として懺悔(さんげ)する五悔(げ)の一つに数える」とある。

ささやかな境内には「富士」の姿が描かれた比較的新しそうな石碑があった。富士講と関係あるのだろうか。

綾瀬二丁目ふれあい公園

弧を描き北東に進む親水公園風の水路を辿ると、左手に綾瀬二丁目ふれあい公園がある辺りに四阿がありふたつ案内があった

弧を描き北東に進む親水公園風の水路を辿ると、左手に綾瀬二丁目ふれあい公園がある辺りに四阿がありふたつ案内があった

●出会いの川・古隅田川

石碑に刻まれた「古利根川流末関係図」とともに解説文:

「古隅田川流域は16世紀まで坂東太郎利根川の流末の一つで、広大な河川敷であったと考えられている。利根川が江戸に氾濫を及ぼすために、江戸時代初期から改修され、その本流を江戸川へ移し、さらに現在の流路に付け替えられて、鹿島灘へ注ぐようになった。

のち河道(古利根川)が中川として新宿(にいじゅく)地点から南流すると、それまで西流して隅田川へ注いでいた河道は干上がり、河底部が大きく蛇行して残ったが、これが古隅田川である。

かくして広大な川原は17世紀半ば頃までには、次々と新田が開かれ、新しい村々が誕生した。古隅田川がまだ大河であった頃は、武蔵国と下総国の国境で、そのため足立区側(淵江領)は武蔵一ノ宮の氷川神社を勧請して氏神とし、葛飾区側(葛西領)は下総一ノ宮の香取神社を氏神として祭り、その形態は今日まで及んでいる。

かくして広大な川原は17世紀半ば頃までには、次々と新田が開かれ、新しい村々が誕生した。古隅田川がまだ大河であった頃は、武蔵国と下総国の国境で、そのため足立区側(淵江領)は武蔵一ノ宮の氷川神社を勧請して氏神とし、葛飾区側(葛西領)は下総一ノ宮の香取神社を氏神として祭り、その形態は今日まで及んでいる。

古隅田川南岸部に当たる亀有・小菅地区は利根川の運んだ土砂で自然堤防ができ、この砂州に中世期から村々が形成されていた。これらの古い村々からの文化が淵江領の新田へ寺院進出に伴って伝わっている。

淵江領の村々も、水戸街道に交通を依存していたから古隅田川に橋を架け葛西領に足を運んだ。古隅田川は、もと国境だったとはいえ、沿岸住民にとっては切っても切れない出会いの関係で結ばれていたのである」とあった。

この解説から、中川は乱流した古利根川の水路跡を利用して開いた人口の川であること、祭祀圏が古利根川を境にくっきり分かれていたことがわかる。ついでのことながら、鈴木理生さんの『幻の江戸百年(ちくまライブラリー)』には、この香取・氷川の二大祭祀圏に挟まれた元荒川の流域に80近い久伊豆神社が分布するとあり、久伊豆神社の由来、何故に二大祭祀圏の間に、など「謎」が多い社であることを思い出した。

また、「古利根川流末関係図」には、普賢寺村が綾瀬駅の上に記載されていた(「国土地理院地図(1896‐1909)」には綾瀬駅の南東にも普賢寺(村)と記されていた)。

●上千葉遺蹟と普賢寺

「この遺蹟の発見は古く、寛永3年(1850)畑から壺とその中から古銭約1万5千枚が発掘されました。古銭は開元通宝・皇宋通宝・元豊通宝など中国からの輸入されたもので、壺は愛知県常滑で焼かれた13~14世紀の製品です。古銭出土地点周辺には「城口(錠口?)」「ギョウブ(刑部?)」「クラノ内」などの字名があることから付近に城館跡が存在していた可能性が高い地域です。

「この遺蹟の発見は古く、寛永3年(1850)畑から壺とその中から古銭約1万5千枚が発掘されました。古銭は開元通宝・皇宋通宝・元豊通宝など中国からの輸入されたもので、壺は愛知県常滑で焼かれた13~14世紀の製品です。古銭出土地点周辺には「城口(錠口?)」「ギョウブ(刑部?)」「クラノ内」などの字名があることから付近に城館跡が存在していた可能性が高い地域です。

また、付近には治承4年(1180)の開基といわれる古城の跡に建立されたとする普賢寺が在ります。都史跡跡に指定されている鎌倉時代末期頃の宝篋印塔三基があり、葛西氏ゆかりのものと伝えられています。ここには、古隅田川を巡る歴史年表も印されている」とある。

普賢寺は南東の堀切三丁目に見える。また上千葉遺跡は中道公園の東側一帯(西亀有1丁目付近)のようだ。お寺さまの縁起より寺領が寄進された、とあり、その寺領が綾瀬駅周辺に分かれてあったということだろう。

常磐線手前・境四橋で暗渠となる

旭橋、境三橋と親水路風の水路を進む。河添公園手前に南新橋。住宅街を進んだ水路はここから道が狭くなり常磐線手前の道路と交差する箇所で暗渠となる。

境四橋の疑似親柱を境に暗渠となった水路は、常磐線を潜り、東京都立聾学校に沿って弧を描いて進む。

境四橋の疑似親柱を境に暗渠となった水路は、常磐線を潜り、東京都立聾学校に沿って弧を描いて進む。

宿添橋、西隅田橋と暗渠は続き常磐線高架手前に隅田橋の疑似親柱が立つ。

西隅田橋の先にある下河原公園に、既に何度か目にした「古隅田川を巡る歴史」の案内があったが、ここでは割愛(重複するので「割愛」。と書いたのだが、省略するのに「愛」が必要?気になってチェックすると、元は「愛を断ち切る」という仏教用語。大切なものを思い切って省く、というのが本義のようである)。

西隅田橋の先にある下河原公園に、既に何度か目にした「古隅田川を巡る歴史」の案内があったが、ここでは割愛(重複するので「割愛」。と書いたのだが、省略するのに「愛」が必要?気になってチェックすると、元は「愛を断ち切る」という仏教用語。大切なものを思い切って省く、というのが本義のようである)。

区境は常磐線の南の道

足立・葛飾区境は常磐線を潜り、線路に沿って東に通る道となっている。とりあえず、区境を歩いたのだが、特に水路跡らしき痕跡は何もみつからなかった。道を進み都道463号と交差する地点で再び常磐線高架を北に潜り、都道463号の東から北に上る水路路跡に戻る。

足立・葛飾区境は常磐線を潜り、線路に沿って東に通る道となっている。とりあえず、区境を歩いたのだが、特に水路跡らしき痕跡は何もみつからなかった。道を進み都道463号と交差する地点で再び常磐線高架を北に潜り、都道463号の東から北に上る水路路跡に戻る。

古隅田川(足立区・葛飾区)総合案内

緑に囲まれたささやかな水路を一筋北に進むと東隅田橋傍に「古隅田川(足立区・葛飾区)総合案内」があった。万葉公園にあったものと同じであり記載は省略するが、プレートに刻まれた水路跡を見ると、常磐線の高架南が足立・葛飾の区境とはなっているが、水路は常磐線高架の北を通っていた。

緑に囲まれたささやかな水路を一筋北に進むと東隅田橋傍に「古隅田川(足立区・葛飾区)総合案内」があった。万葉公園にあったものと同じであり記載は省略するが、プレートに刻まれた水路跡を見ると、常磐線の高架南が足立・葛飾の区境とはなっているが、水路は常磐線高架の北を通っていた。

北三谷三号橋・軍用金伝説の案内

水も切れた水路跡を郷乃二之橋、郷乃一之橋と北へと進み、水路跡がその流路を東に向ける辺り,北三谷三号橋傍に

水も切れた水路跡を郷乃二之橋、郷乃一之橋と北へと進み、水路跡がその流路を東に向ける辺り,北三谷三号橋傍に

「軍用金伝説」案内のプレートがある。

「古代から古隅田川は、武蔵国と下総国との国境をなすほどの大河でした。船の行き来も盛んで、人やものを運ぶ大切な交通手段でもありました。

この辺りは大きく曲がっているところから大曲と呼ばれ舟の舵の舵取りの難しいところとされていました。慶長18年(1613)2月の暴風の時に、この難所で1隻の船が沈没してしまいました。いつのまにか「沈没した船に軍用金が積んであった」という噂が広まり、明治に至るまで、軍用金探しが行われたそうです。しかし、発見されることなく近年の区画整理などのため、今ではその正確な場所もわからなくなってしまったそうです」と。

この辺りは大きく曲がっているところから大曲と呼ばれ舟の舵の舵取りの難しいところとされていました。慶長18年(1613)2月の暴風の時に、この難所で1隻の船が沈没してしまいました。いつのまにか「沈没した船に軍用金が積んであった」という噂が広まり、明治に至るまで、軍用金探しが行われたそうです。しかし、発見されることなく近年の区画整理などのため、今ではその正確な場所もわからなくなってしまったそうです」と。

北三谷橋・蒲原村宿駅伝説

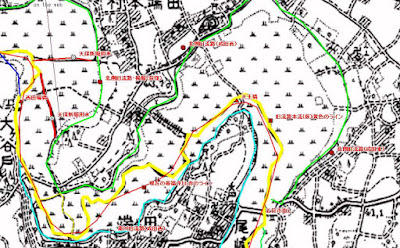

東に進む水路跡を法蔵寺橋、北稲荷橋と進むと、流路は北東に向かって上り北三谷二号橋、北三谷一号橋、北三谷橋へと進む。北三谷橋の先にある大きな通りは葛西用水の南端部曳舟川跡の道路である。

東に進む水路跡を法蔵寺橋、北稲荷橋と進むと、流路は北東に向かって上り北三谷二号橋、北三谷一号橋、北三谷橋へと進む。北三谷橋の先にある大きな通りは葛西用水の南端部曳舟川跡の道路である。

その通り手前に「蒲原村宿駅伝説」の案内;

「寛政6年(1794)出版の「四神地名録」に、「この土地の人のいい伝えに、古隅田川の北に添った蒲原村は、むかしの駅で今でも宿という地名が残っている。在原の業平が東下りした時「名にしおばいざこととはん都鳥我思ふ人は有りやなしや」と詠んだのは、この辺りではないか。今、隅田川と称している地は240~50年前は海だったから川があるはずがないという」とある。

「寛政6年(1794)出版の「四神地名録」に、「この土地の人のいい伝えに、古隅田川の北に添った蒲原村は、むかしの駅で今でも宿という地名が残っている。在原の業平が東下りした時「名にしおばいざこととはん都鳥我思ふ人は有りやなしや」と詠んだのは、この辺りではないか。今、隅田川と称している地は240~50年前は海だったから川があるはずがないという」とある。

その他の地誌にも、蒲原が古い駅路の宿だったかどうかを記しているものが多い。このため、治承4年(1180)源氏の再起を賭けて伊豆の挙兵、敗れて安房国に逃れた頼朝が再び鎌倉をめざして下総国から武蔵国に入った時、蒲原村に宿陣したという説が地元に根強く伝わっている」とある。

その他の地誌にも、蒲原が古い駅路の宿だったかどうかを記しているものが多い。このため、治承4年(1180)源氏の再起を賭けて伊豆の挙兵、敗れて安房国に逃れた頼朝が再び鎌倉をめざして下総国から武蔵国に入った時、蒲原村に宿陣したという説が地元に根強く伝わっている」とある。

「今、隅田川と称している地は240~50年前は海だったから川があるはずがない」とは、墨田区の言問橋が在原業平の詠んだ上述の歌に由来するとの説を暗に否定しているのだろう。実際、言問橋にしても、業平橋にしても在原業平由来との説は定説とはなっていない。

ついでのことながら東武野田線・豊春駅近くに、現在は逆川となって残る古隅田川があるが、そこには業平橋とか、上記都鳥伝説が残っていたことを想いだした。

葛西用水・曳舟川水路跡

「北三谷橋・蒲原村宿駅伝説 」の東を南北に通る道路は葛西用水・曳舟川の水路筋である。いつだったかこの水路筋を歩いたことがある。利根川から取水し京成押上駅付近で北十間川に落ちる用水の歴史的経緯、その流路をまとめておく。

「北三谷橋・蒲原村宿駅伝説 」の東を南北に通る道路は葛西用水・曳舟川の水路筋である。いつだったかこの水路筋を歩いたことがある。利根川から取水し京成押上駅付近で北十間川に落ちる用水の歴史的経緯、その流路をまとめておく。

◆葛西用水

利根川東遷事業は新田開発をもその目的のひとつとしていた。東遷、また荒川の西遷事業により源頭部を失った旧利根川の廃路跡の湿地を新田開発とするわけである。他の多くの用水路と同じく、葛西用水もそのひとつである。

現在では行田市下中条の利根大堰(昭和43年;1968)で取水され、東京都葛飾区まで延びる大用水であるが、これははじめから計画されたものではなく、新田開発が進むにつれ、不足する水源を、上流へと求めた結果として誕生したものである。

葛西用水は慶長年間(1596~1610年)の亀有溜井、瓦曽根溜井の築造をもってその始まりとする。亀有溜井は綾瀬川の水を溜め葛西領の用水源となった。葛西から遠く離れた地で取水されるこの用水が葛西用水と呼ばれた所以であろう。 また、元荒川を堰止め瓦曽根溜井(越谷市)が造られ、そこから用水が引かれた。

葛西用水は慶長年間(1596~1610年)の亀有溜井、瓦曽根溜井の築造をもってその始まりとする。亀有溜井は綾瀬川の水を溜め葛西領の用水源となった。葛西から遠く離れた地で取水されるこの用水が葛西用水と呼ばれた所以であろう。 また、元荒川を堰止め瓦曽根溜井(越谷市)が造られ、そこから用水が引かれた。

寛永6(1629)年には、荒川の西遷が完了。しかし、その結果、元荒川、 綾瀬川の水量が激減し、瓦曽根溜井、亀有溜井が枯渇することになる。その対応として、庄内領中島(現幸手市西宿)で江戸川から取水し中島用水を開削し、大落古利根川に落とし、さらにその下流に松伏溜井を造り、その水を開削した逆川をへて瓦曽根溜井に送った、と(注;中島用水の記録が見つからず、流路ははっきりしないが、上記江戸川取水口から春日部市八丁目まで開削され大落古利根川に落とした、とのこと)。寛永8年(1631)には水不足に苦しむ亀有溜井へと水を通すべく葛西井堀(東京葛西用水)が開削し、瓦曽根溜井と亀有溜井が繋がった。

承応3(1654)年、利根川東遷が完了。万治3(1660)年、大落古利根川の上流域に、幸手領用水が開削される。利根川の本川俣村(現・羽生市)に圦樋を築き、用水路を開削し、川口村(現・加須市)に川口溜井を設け、その下流に琵琶溜井を築造。幸手領用水の余水を大落古利根川に落とし、下流の松伏溜井に水を送る。ここに、利根川から亀有溜井までの用水路はつながり、葛西用水の原型が出来上がった。

宝永元(1704)年、洪水により中島用水が埋没。このため享保4(1707)年には、幸手領用水を強化し、水源を江戸川に求める中島用水から松伏溜井への導水は廃止され、利根川の上川俣(現・羽生市)に切り替えた。ここに上川俣圦樋から亀有溜井 に至る葛西用水が成立することになる。

宝永元(1704)年、洪水により中島用水が埋没。このため享保4(1707)年には、幸手領用水を強化し、水源を江戸川に求める中島用水から松伏溜井への導水は廃止され、利根川の上川俣(現・羽生市)に切り替えた。ここに上川俣圦樋から亀有溜井 に至る葛西用水が成立することになる。

享保14(1729)年には亀有溜井を廃止し、小合溜井(葛飾区の水元公園辺り)が築造された。これにより、従来の松伏溜井から逆川、瓦曽根溜井を経由して葛西堀井(東京葛西用水;西葛西用水)を下る系統に加え、松伏溜井から二郷半領本田用水(東葛西用水)、小合溜井を経て東葛西領上下之割用水へと至る系統が加わることになる。また、宝暦4(1754)年に 上川俣の取水地点が廃止され、本川俣からの取水に宝暦4(1754)年に 上川俣の取水地点が廃止され、本川俣からの取水に戻った。

現在の流路;昔とそれほど大きくは異なっていないと思うのだが、その流路は武蔵大橋傍、行田市下中条で利根川の水をとり、埼玉用水路として利根川右岸を進み、かつての取水口である本川俣より南東に下り、東北自動車道加須ICの少し東、加須市南篠崎で会の川と合流(合流するが別水路で進み、会の川は中川に伏越で落ちる)。

南東に下る葛西用水は久喜市吉羽で大落古利根川に合流。そこから大落古利根川の川筋跡を下り、越谷市大吉の松伏溜井で大落古利根川を離れ、人工的に開削した逆川を抜け元荒川筋に水を落とし、越谷市西方の瓦曽根溜井で元荒川を離れ、葛西堀井(東京葛西用水)を亀有まで南下し、舟曳通りを流れた舟曳川筋を下り、京成押上駅付近で北十間川に合流する。

また、松伏溜井から二郷半領(吉川市・三郷市)として中川の東を小合溜井(水元公園あたり)まで下る流れもある。小合溜井からは「上下之割用水」として南西に下り、葛飾区新宿辺りで「小岩用水」を分ける。本流はそこから南に下り、曲金(現在の高砂辺り)で東井堀用水を分け、本流は更に南に下り現在の細田橋のあたりで西井堀用水と仲井堀用水を分ける。西井堀用水はそこから南東に一直線に下り、逆井の渡しの辺りで中川に合流する。これがおおよその流路であろう。

田光り観音

亀有駅の西に下る葛西用水・曳舟川筋の道路を越えると、水路跡は狭い民家の間を進む。水路跡の道はカラーの敷石風に造られている。2ブロックほど進みカラー舗装も切れた水路跡の道に「田光観音」の案内。

亀有駅の西に下る葛西用水・曳舟川筋の道路を越えると、水路跡は狭い民家の間を進む。水路跡の道はカラーの敷石風に造られている。2ブロックほど進みカラー舗装も切れた水路跡の道に「田光観音」の案内。

プレートには、「田光観音は足立区中川三丁目西光院にあり、自然木の中央に、約1mの長さで浮彫りにされた聖観音像で12年に1回牛年に大法要が営まれている。

プレートには、「田光観音は足立区中川三丁目西光院にあり、自然木の中央に、約1mの長さで浮彫りにされた聖観音像で12年に1回牛年に大法要が営まれている。

今から約百数十年前、長右衛門新田5丁目耕地(現大谷田三丁目)で、作男が馬を使って耕作していると、馬がある場所まで来て必ず止まってしまう。不思議に思ってそのところを掘り返すと、中から大きな自然木がでて来た。その時は、気もとめず畦道によけて家に帰った。

それから毎晩、作男の夢枕に観音様が立ち、その姿が自然木に似ていることから、田に行ってこれを洗ってみると、夢の観音様と同じであった。驚いてその旨を主人に告げ西光院に安置したと言う。この木像は足立区登録有形民俗文化財である」とあった。

隅田子育地蔵尊の案内

環七を越えた水路跡は、民家の間の誠に狭い道筋を進むことになる。カラー舗装の道を数ブロック進むと「隅田子育地蔵尊」の案内。

環七を越えた水路跡は、民家の間の誠に狭い道筋を進むことになる。カラー舗装の道を数ブロック進むと「隅田子育地蔵尊」の案内。

「元禄年間、17世紀から18世紀に移ると、村々もうようやく豊になったとみえ、地蔵尊などの石造仏が村内各所に建てられるようになった。特に、村の境や追分には、悪疫の侵入防除、悪例退散などを目的に界地蔵が道祖神代わりに建てられた。

中川三丁目1の古隅田川岸にまつられた三体の地蔵尊は、足立・葛飾の村境であり、旧大谷田村道の追分三角地帯に建てられた典型的な界地蔵である。中央の大きな地蔵は「元禄元戌(1688)11月」の紀年が読み取れ、今日まで毎年8月24日に地域の子供を集めて子育地蔵祭りが催されている」とある。

中川三丁目1の古隅田川岸にまつられた三体の地蔵尊は、足立・葛飾の村境であり、旧大谷田村道の追分三角地帯に建てられた典型的な界地蔵である。中央の大きな地蔵は「元禄元戌(1688)11月」の紀年が読み取れ、今日まで毎年8月24日に地域の子供を集めて子育地蔵祭りが催されている」とある。

水路跡の道は区境に沿って南に向かうが、子育地蔵尊の祠は、その水路筋の一筋東の通りに建つ(中川3-1)

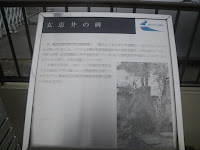

玄恵井の碑

水路跡の道は、東京電力亀有変電所(中川3丁目)手前の民家の間を一直線に南に下る。常磐線の高架を潜り、更に細くなった道を進むと前が開け、Arioと書かれた大きなショッピングセンターが建つ。

水路跡の道は、東京電力亀有変電所(中川3丁目)手前の民家の間を一直線に南に下る。常磐線の高架を潜り、更に細くなった道を進むと前が開け、Arioと書かれた大きなショッピングセンターが建つ。

その手前の広場に「玄恵井の碑」の案内。

「昔、亀有方面の井戸は水質が悪く「砂こし」をしなくては飲むことができないので村人は困っていました。このことを憂いた幕府鳥見役人水谷又助は、山崎玄恵という老人の助力を得、鳥見屋敷内に井戸を掘りました。幸いにも清水が井戸を満たしたので、村人はたいそう喜び、玄恵に感謝したそうです。

この碑は文化?年(1813)に、この清水が湧き出た日を記念して村人たちによって香取神社に建てられたもので、碑文は江戸時代の書史学者屋代弘賢によるものです」とある。

「昔、亀有方面の井戸は水質が悪く「砂こし」をしなくては飲むことができないので村人は困っていました。このことを憂いた幕府鳥見役人水谷又助は、山崎玄恵という老人の助力を得、鳥見屋敷内に井戸を掘りました。幸いにも清水が井戸を満たしたので、村人はたいそう喜び、玄恵に感謝したそうです。

この碑は文化?年(1813)に、この清水が湧き出た日を記念して村人たちによって香取神社に建てられたもので、碑文は江戸時代の書史学者屋代弘賢によるものです」とある。

香取神社は広場のすぐ西側にある。案内の箇所には碑文は見当たらないが、香取神社境内に建つようである。

The Resident Tokyo East敷地内を進む

ショッピングセンターArioの脇を南に下った区境・水路跡は、ほどなく流路を南東に変えThe Resident Tokyo Eastと呼ばれるマンション群を南北に分けて進む。敷地を抜けられるかどうか不安であったが、ママ進み敷地を出る

ショッピングセンターArioの脇を南に下った区境・水路跡は、ほどなく流路を南東に変えThe Resident Tokyo Eastと呼ばれるマンション群を南北に分けて進む。敷地を抜けられるかどうか不安であったが、ママ進み敷地を出る

中川に

水路跡はそのまま南東に進み、ほどなく中川の堤にあたる。取水口跡などないものかと分流点辺りを彷徨うが、折あしく分流点辺りは工事中で、それらしき痕跡を見つけることはできなかった。

水路跡はそのまま南東に進み、ほどなく中川の堤にあたる。取水口跡などないものかと分流点辺りを彷徨うが、折あしく分流点辺りは工事中で、それらしき痕跡を見つけることはできなかった。

小菅から辿った古隅田川水路跡散歩もこれでお終い。利根川から下る旧利根川流路跡散歩は現時点でやっと久喜辺りまで進んだばかり。まだ先は長い。この地に繋がるのはいつのことだろう。

結構ウザったいな、などと思いながら歩いたのだが、水戸街道と出合ったり、単に刑務所とだけとしか知らなかった、小菅の東京拘置所のもつ幾層かの歴史のレイヤーに触れたりと、多くの発見があった。 それはいいのだが、本来の目的である足立・葛飾区境を辿る古隅田川筋のスタート地点と目した東京拘置所西側水路跡にたどり着くまで結構時間がかかり、また、あれこれと気になることも多くメモは東京拘置所西側到着地点で終えた。 今回は、この東京拘置所西側地点からスタートし、先は足立・葛飾区境を「一筆書き」で中川までの古隅田川をメモする。

本日のルート;

小菅万葉公園>水路跡を東京拘置所北側に>五反野親水緑道>新古川橋>足立区裏門堰排水場>大六天排水場>古隅田川緑道>鵜森橋>陸前橋>「小菅の風太郎」の案内>古隅田川緑道の案内>古川橋>白鷺公園>綾瀬駅>東綾瀬親水公園>水路跡は駅の高架下を通路で進む>自転車置き場>北野橋>袋橋>富士見橋>境田橋>開渠>親水公園風遊歩道>随喜稲荷>綾瀬二丁目ふれあい公園>常磐線手前・境四橋で暗渠となる>区境は常磐線の南の道>古隅田川(足立区・葛飾区)総合案内>北三谷三号橋・軍用金伝説の案内>北三谷橋・蒲原村宿駅伝説>葛西用水・曳舟川水路跡>田光り観音>隅田子育地蔵尊>玄恵井の碑>The Resident Tokyo East敷地内を進む>中川に

小菅万葉公園

●小菅銭座跡

「小菅御殿跡南側(現在の小菅小学校)には安政6年(1859)から慶応3年(1867)にかけて幕府の銭貨を鋳造した小菅銭座が置かれていました。文久3年(1863)の調べでは鋳造高70万7250貫文に達し、小菅で鋳造された銭は遠く、京都・大阪にも回送されました。

小菅小学校とは先回の散歩で訪れた「小菅西小学校」のことだろう。また解説にある銭座橋は見落とした。「国土地理院地図(1896‐1909)」でチェックすると、小菅監獄を囲むように堀があり、そこから小菅西小学校に北東端あたりに水路が延びている。Google Street Viewで銭座橋跡も確認できた。「ぜんざ」橋と読むようだ。

●小菅御殿跡

更に小菅籾蔵には小菅煉瓦製造所が建てられ、現在の東京拘置所の前身である小菅監獄に受け継がれていきます」。

●「古隅田川(足立・葛飾区)総合案内」

現在は下水道の整備によって、排水路としての使命を終え、荒川と中川を結ぶプロムナードとして期待されています。

また、古隅田川は古来、下総国と武蔵国の境界であるとともに、人と人との出会いの場でもありました。

そこで、古隅田川に水と緑の景観を再生するため、「出会いの川 古隅田川」をテーマに失われた生物を呼び戻し、潤いのある人と人との交流と安らぎの場を創出したものです。

◆位置

また、古隅田川に隣接して5つの公園があり、「河添公園」「下河原公園」「は足立区、「袋橋公園」「白鷺公園」「小菅万葉公園」は葛飾区に位置しています。

◆延長

古隅田川 約5,450m、裏門堰 約1,100m」」といった説明とともに、この地から中川までの流路沿いに設けられた案内碑の位置も記されていた。どのような案内が登場するのかお楽しみではある。

◆万葉公園

水路跡を東京拘置所北側に

五反野親水緑道

●下山国鉄総裁追憶碑

下山事件は自殺・他殺(謀略説も含め)など議論があるも迷宮入り事件となっている。

新古川橋

●一茶と小菅

江戸時代の俳人小林一茶は足立や葛飾あたりの風物を詠んだ秀句を残しています。その中から小菅に由緒の深い句をとり出して紹介します。 (小菅籾倉)

遠水鶏(とおくいな) 小菅の御門 しまりけり

閉まろうとする小菅籾倉の御門を叩いているような水鶏の声が遠くから聞こえてくる。静かな夏の小菅の夕刻です。

(合歓の花)

古舟も そよそよ合歓の もようかな

「合歓の木」綾瀬川・・・花又村(今の足立区花畑)の川筋、小菅御殿の辺り、いにしえはおほかりしが、いまはここかしこにあり。

現在の東京拘置所付近の綾瀬川辺りが合歓木の名所であったようです。綾瀬川の合歓木は江戸の人々にも花名所として知られていたようです。

初夏に小枝の先にうすい紅色の長い糸のような可憐な花をつけます。この花を訪ねて、風雅を愛する人々が訪れたことでしょう。

(葛西ばやし)

けいこ笛 田はことごとく 青みたり

今年も豊年、秋祭りももうすぐだ。葛西ばやしは葛飾地方に古くから伝わる郷土芸能のひとつです。かつて小菅に下屋敷のあった関東郡代・伊奈半十郎忠辰は、天下泰平、五穀豊穣、さらには一家の和合と非行防止、余暇善導を目的として、おおいに葛西ばやしを奨励しました。毎年各町村では葛西ばやし代表推薦会を催し、選ばれたものを代官自ら神田明神の将軍上覧祭りに参加を推薦したので、一層流行し、農業の余暇にお囃子を習う若者が続出したといわれます。

(蚊)

かつしかの 宿の藪蚊は かつえべし

蚊もまた葛飾の名物だったようです」とあった。

一茶はいつだったか歩いた足立区竹の塚の炎天寺で出合った。千住に住む句友を訪ねてこの辺りを往来したのであろう。有名な「やせ蛙負けるな一茶是にあり」との句を残す。因みに、最後の蚊の句の意味は、「葛飾の蚊は人間も飢えてるから蚊も困るだろ」の意味のようだ。

足立区裏門堰排水場

大六天排水場

先ほどの裏門堰排水場もそうだが、通常排水機場と書くことが多いのだが、排水機場とは水門で堰止められて行き場の失った水路の水を排水する施設。大六天から続く古隅田川に溜まる水を綾瀬川にでも排水しているのだろうか。

●大六天

衆生の望みを叶えてくれる、「いい神」がランキングとして低いのは、衆生の望みを叶える=欲望を満たす、ということから、欲望から自由になることを最高の幸せとする仏教の世界観では評価は低い、ということだろう。因みに信長は自らを「第六天魔王」と称したようだ。

名前の由来は? チェックすると、裏門堰排水場の綾瀬川を越えたところに綾瀬神社がある。その摂社に「第六天」があるようだが、そことの関係だろうか?よくわからない。

古隅田川緑道

鵜森橋

緑道を歩き始めて初めて出合う車道との交差箇所に「鵜森橋」が架かる。車道部分と木が敷かれた人道橋を分かれて造られていた。

陸前橋

陸前橋としたのは、明治になって水戸街道を含めた宮城にまで通じる街道を「陸前浜街道」と命名した故。新政府としては幕府親藩の水戸藩の痕跡を残す「水戸」の名は使いたくなかったのだろう。

「小菅の風太郎」の案内

殿様はもろこしに八つ当たりする次第。畑の持ち主の源蔵は許しを請いましたが聞き入れられず、哀れ手打ちとなってしまいました。

何年か後、あの殿様一行が同じ場所でまた突風に吹かれました。すると、どこからともなく「風よ吹くな!殿様に殺されるよー」という怨めしげな声が聞こえ、一行は怯えて逃げ出したそうです。その後も風が吹くと「風よ吹くな!殿様に殺されるよー」という声がどこからとなく聞こえたそうです」とあった。何を言いたいのだろう?

古隅田川緑道の案内

古川橋

白鷺公園

北に進み水路が東に曲がる角に白鷺公園。水路は東に曲がって水を溜めるが、古隅田川の流路は足立・葛飾区境に沿って北に進む。

水路を北に渡った角にステンレスに刻まれた「古隅田川と東京低地」の案内;

●古隅田川と東京低地

特に利根川は東京低地の形成に重要な役割を果しています。利根川が現在のように鬼怒川と合流し、その後千葉県銚子で太平洋に注ぐようになったのは、江戸時代初期に行われた改修のためです。

古隅田川は足立区千住付近で入間川(私注;現在の隅田川)と合流し、現在の隅田川沿岸地域でデルタ状に分流しており、この付近に寺島・牛島などの島の付く地名が多いのは、その名残です。

現在のように古隅田川の川幅が狭くなってしまったのは、上流での流路の変化や利根川の改修工事によって次第に水量が減ってしまったせいです。今では、古代において古隅田川が国境をなした大河であったことをしのぶことはできませんが、安政江戸地震(1855年)が襲った際、亀有など古隅田川沿岸地域では液状化によって家屋、堰に被害が出たという記録が残っています。その原因は古隅田川が埋まってできた比較的新しい土地が形成されているためだそうです。 地震災害は困ったものですが、見方を変えれば古隅田川が大河であったことを裏つけているのです」とあった。

説明に「江戸川、中川がその支流となり」とあるが、中川は古利根川の東遷事業によって流路が変わった、旧流路跡利用して開削した人工の水路、江戸川も古利根川の流路変更に伴う水量調節のため上流部を人工的に開削し利根川と繋げた水路であり、「現在の江戸川、中川の流れる川筋」というのが正確かもしれない。

●蓮昌寺板絵類

描かれている絵は、宗教関係の図が多く、そのほか、収穫図、能楽翁の図などがあり、蓮昌寺を中心とする信仰の形態を示す資料として重要です。 蓮昌寺は、正安2年(1300)創建と伝えられています」と。

蓮昌寺は公園から南に下ったところにある日蓮宗のお寺さま。元は道昌寺と称されたが、三代将軍家光が鷹狩の折、堂前池の蓮を愛で、蓮昌寺となった、とあった。

綾瀬駅

●足立・葛飾区境

足立・葛飾区境は水路跡から離れ、駅の南側を東に進み、駅の北で弧を描いた水路が再び駅を南に下る地点で繋がり、そこから再び水路跡が区境となる。 それはいいとして、この区境が綾瀬駅の南側となった経緯など知りたいものだが、よくわからない。わかっているのは、元の綾瀬駅は現在より西、綾瀬一丁目37番にあったようだ。現在の位置に移ったのは昭和43年(1968)のこと、と言う。

東綾瀬親水公園

「足立区は、かつて東京の米倉と言われるほど農業が盛んで、いたるところに水路が流れていました。ここ綾瀬地区一帯は稲作地域であり、都立東綾瀬公園のあたりには、上流から多くの水路が流れ込んでいました。

平成元年度、都立武道館の建設に合わせて、東綾瀬公園を大規模に改良することになり、東京都と足立区で協力してこれらの水路を親水公園として再生することになりました。

この水路は花畑川から流れる中居堀から分かれ、下流の八か村落し堀に合流します」とある。

東に分かれた水路は「東綾瀬温水プール」のある緑地を経て南に下り「八か村落とし親水緑道」に合流。西に分かれた水路は「東綾瀬せせらぎ水路」を経て東京武道館、そしてこの広い遊歩道に繋がる。その南は概略図ではっきりしないが、白鷺公園から東に延びる水路に繋がっているようだ。

先ほど、白鷺公園で、何故に旧隅田川筋でもないところに水路を通したのか、多分排水用であろう、とメモしたが、古隅田川筋を活用した東綾瀬公園の西側水路の排水を流しているように思える。

●八ヶ村落堀・中居堀

八ヶ村落堀は江戸の頃、葛西用水から分水し綾瀬川に水を落とした長い灌漑用水路。中居堀は国土地理院地図(1896‐1909)」に花畑村から久右衛門新田、長左衛門新田へと田圃の中を下る水路が見えるがそれが中居堀だろうか。

水路跡は駅の高架下を通路で進む

ビルに消えた古隅田川の流路跡を追っかけると、線路高架にあたる。迂回するかと思ったのだが、そこには通路があり水路跡に沿って線路の南側に出る。

自転車置き場

ちょっと気になったこと。自転車置き場は葛飾区。利用する駅は足立区。足立区民の生活基盤整備を葛飾区が担う?

北野橋

袋橋

次の通りとの交差箇所には「袋橋」。通りの西側に「袋橋公園」がある。自転車置き場はまだ続く。綾瀬駅の周囲には公園が多く整備されている。

◆北三谷土地区画整理組合

石碑には「当組合は旧北三谷町蒲原町普賢寺町の各一部を包含した約六十一万五千平方米の地域、とある。「国土地理院地図(1896‐1909)」には現在の東綾瀬公園辺りに北三谷、その北に蒲原、現在の綾瀬駅の南東に普賢寺の地名が載る。

富士見橋

境田橋

開渠

何故に旧隅田川筋でもないところに水路を通したのか、多分排水用であろう、とメモしたが、水路跡に残る橋跡を見るにつけ、古隅田川筋を暗渠として活用した東綾瀬公園の西側水路の排水を流している、との妄想に「確信」が出て来る。

これも綾瀬駅南の自転車置き場と同じであるが、足立区の区画整理事業で発生した排水処理を葛飾区が?駅も含めて、両区の間でなんらかの調整・取り決めでもあるのだろうか。ちょっと気になる。

親水公園風遊歩道

◆都道314号

都道の案内に「川の手通り」とある。何故に?Wikipediaには「東京都道314号言問大谷田線(とうきょうとどう314ごう ことといおおやたせん)は、東京都台東区と足立区を結ぶ特例主要地方道。隅田川や荒川を横断し、浅草と綾瀬周辺を繋いでいる。

2013年に発足した「東京都通称道路名検討委員会」により、当初は「堀切通り」との通称が検討されたが、台東区側が「橋場通り以外の名称設定には強く反対する」と難色を示した事から、台東区域を通称の設定区間から除き、起点を白鬚橋西交差点に変更した上で「川の手通り」と名付けられた」とあった。あれこれ事情があるものだ。

随喜稲荷

ささやかな境内には「富士」の姿が描かれた比較的新しそうな石碑があった。富士講と関係あるのだろうか。

綾瀬二丁目ふれあい公園

●出会いの川・古隅田川

石碑に刻まれた「古利根川流末関係図」とともに解説文:

「古隅田川流域は16世紀まで坂東太郎利根川の流末の一つで、広大な河川敷であったと考えられている。利根川が江戸に氾濫を及ぼすために、江戸時代初期から改修され、その本流を江戸川へ移し、さらに現在の流路に付け替えられて、鹿島灘へ注ぐようになった。

のち河道(古利根川)が中川として新宿(にいじゅく)地点から南流すると、それまで西流して隅田川へ注いでいた河道は干上がり、河底部が大きく蛇行して残ったが、これが古隅田川である。

古隅田川南岸部に当たる亀有・小菅地区は利根川の運んだ土砂で自然堤防ができ、この砂州に中世期から村々が形成されていた。これらの古い村々からの文化が淵江領の新田へ寺院進出に伴って伝わっている。

淵江領の村々も、水戸街道に交通を依存していたから古隅田川に橋を架け葛西領に足を運んだ。古隅田川は、もと国境だったとはいえ、沿岸住民にとっては切っても切れない出会いの関係で結ばれていたのである」とあった。

この解説から、中川は乱流した古利根川の水路跡を利用して開いた人口の川であること、祭祀圏が古利根川を境にくっきり分かれていたことがわかる。ついでのことながら、鈴木理生さんの『幻の江戸百年(ちくまライブラリー)』には、この香取・氷川の二大祭祀圏に挟まれた元荒川の流域に80近い久伊豆神社が分布するとあり、久伊豆神社の由来、何故に二大祭祀圏の間に、など「謎」が多い社であることを思い出した。

また、「古利根川流末関係図」には、普賢寺村が綾瀬駅の上に記載されていた(「国土地理院地図(1896‐1909)」には綾瀬駅の南東にも普賢寺(村)と記されていた)。

●上千葉遺蹟と普賢寺

また、付近には治承4年(1180)の開基といわれる古城の跡に建立されたとする普賢寺が在ります。都史跡跡に指定されている鎌倉時代末期頃の宝篋印塔三基があり、葛西氏ゆかりのものと伝えられています。ここには、古隅田川を巡る歴史年表も印されている」とある。

普賢寺は南東の堀切三丁目に見える。また上千葉遺跡は中道公園の東側一帯(西亀有1丁目付近)のようだ。お寺さまの縁起より寺領が寄進された、とあり、その寺領が綾瀬駅周辺に分かれてあったということだろう。

常磐線手前・境四橋で暗渠となる

旭橋、境三橋と親水路風の水路を進む。河添公園手前に南新橋。住宅街を進んだ水路はここから道が狭くなり常磐線手前の道路と交差する箇所で暗渠となる。

宿添橋、西隅田橋と暗渠は続き常磐線高架手前に隅田橋の疑似親柱が立つ。

区境は常磐線の南の道

古隅田川(足立区・葛飾区)総合案内

北三谷三号橋・軍用金伝説の案内

「軍用金伝説」案内のプレートがある。

「古代から古隅田川は、武蔵国と下総国との国境をなすほどの大河でした。船の行き来も盛んで、人やものを運ぶ大切な交通手段でもありました。

北三谷橋・蒲原村宿駅伝説

その通り手前に「蒲原村宿駅伝説」の案内;

「今、隅田川と称している地は240~50年前は海だったから川があるはずがない」とは、墨田区の言問橋が在原業平の詠んだ上述の歌に由来するとの説を暗に否定しているのだろう。実際、言問橋にしても、業平橋にしても在原業平由来との説は定説とはなっていない。

ついでのことながら東武野田線・豊春駅近くに、現在は逆川となって残る古隅田川があるが、そこには業平橋とか、上記都鳥伝説が残っていたことを想いだした。

葛西用水・曳舟川水路跡

◆葛西用水

利根川東遷事業は新田開発をもその目的のひとつとしていた。東遷、また荒川の西遷事業により源頭部を失った旧利根川の廃路跡の湿地を新田開発とするわけである。他の多くの用水路と同じく、葛西用水もそのひとつである。

現在では行田市下中条の利根大堰(昭和43年;1968)で取水され、東京都葛飾区まで延びる大用水であるが、これははじめから計画されたものではなく、新田開発が進むにつれ、不足する水源を、上流へと求めた結果として誕生したものである。

寛永6(1629)年には、荒川の西遷が完了。しかし、その結果、元荒川、 綾瀬川の水量が激減し、瓦曽根溜井、亀有溜井が枯渇することになる。その対応として、庄内領中島(現幸手市西宿)で江戸川から取水し中島用水を開削し、大落古利根川に落とし、さらにその下流に松伏溜井を造り、その水を開削した逆川をへて瓦曽根溜井に送った、と(注;中島用水の記録が見つからず、流路ははっきりしないが、上記江戸川取水口から春日部市八丁目まで開削され大落古利根川に落とした、とのこと)。寛永8年(1631)には水不足に苦しむ亀有溜井へと水を通すべく葛西井堀(東京葛西用水)が開削し、瓦曽根溜井と亀有溜井が繋がった。

承応3(1654)年、利根川東遷が完了。万治3(1660)年、大落古利根川の上流域に、幸手領用水が開削される。利根川の本川俣村(現・羽生市)に圦樋を築き、用水路を開削し、川口村(現・加須市)に川口溜井を設け、その下流に琵琶溜井を築造。幸手領用水の余水を大落古利根川に落とし、下流の松伏溜井に水を送る。ここに、利根川から亀有溜井までの用水路はつながり、葛西用水の原型が出来上がった。

享保14(1729)年には亀有溜井を廃止し、小合溜井(葛飾区の水元公園辺り)が築造された。これにより、従来の松伏溜井から逆川、瓦曽根溜井を経由して葛西堀井(東京葛西用水;西葛西用水)を下る系統に加え、松伏溜井から二郷半領本田用水(東葛西用水)、小合溜井を経て東葛西領上下之割用水へと至る系統が加わることになる。また、宝暦4(1754)年に 上川俣の取水地点が廃止され、本川俣からの取水に宝暦4(1754)年に 上川俣の取水地点が廃止され、本川俣からの取水に戻った。

現在の流路;昔とそれほど大きくは異なっていないと思うのだが、その流路は武蔵大橋傍、行田市下中条で利根川の水をとり、埼玉用水路として利根川右岸を進み、かつての取水口である本川俣より南東に下り、東北自動車道加須ICの少し東、加須市南篠崎で会の川と合流(合流するが別水路で進み、会の川は中川に伏越で落ちる)。

南東に下る葛西用水は久喜市吉羽で大落古利根川に合流。そこから大落古利根川の川筋跡を下り、越谷市大吉の松伏溜井で大落古利根川を離れ、人工的に開削した逆川を抜け元荒川筋に水を落とし、越谷市西方の瓦曽根溜井で元荒川を離れ、葛西堀井(東京葛西用水)を亀有まで南下し、舟曳通りを流れた舟曳川筋を下り、京成押上駅付近で北十間川に合流する。

また、松伏溜井から二郷半領(吉川市・三郷市)として中川の東を小合溜井(水元公園あたり)まで下る流れもある。小合溜井からは「上下之割用水」として南西に下り、葛飾区新宿辺りで「小岩用水」を分ける。本流はそこから南に下り、曲金(現在の高砂辺り)で東井堀用水を分け、本流は更に南に下り現在の細田橋のあたりで西井堀用水と仲井堀用水を分ける。西井堀用水はそこから南東に一直線に下り、逆井の渡しの辺りで中川に合流する。これがおおよその流路であろう。

田光り観音

今から約百数十年前、長右衛門新田5丁目耕地(現大谷田三丁目)で、作男が馬を使って耕作していると、馬がある場所まで来て必ず止まってしまう。不思議に思ってそのところを掘り返すと、中から大きな自然木がでて来た。その時は、気もとめず畦道によけて家に帰った。

それから毎晩、作男の夢枕に観音様が立ち、その姿が自然木に似ていることから、田に行ってこれを洗ってみると、夢の観音様と同じであった。驚いてその旨を主人に告げ西光院に安置したと言う。この木像は足立区登録有形民俗文化財である」とあった。

隅田子育地蔵尊の案内

「元禄年間、17世紀から18世紀に移ると、村々もうようやく豊になったとみえ、地蔵尊などの石造仏が村内各所に建てられるようになった。特に、村の境や追分には、悪疫の侵入防除、悪例退散などを目的に界地蔵が道祖神代わりに建てられた。

水路跡の道は区境に沿って南に向かうが、子育地蔵尊の祠は、その水路筋の一筋東の通りに建つ(中川3-1)

玄恵井の碑

その手前の広場に「玄恵井の碑」の案内。

香取神社は広場のすぐ西側にある。案内の箇所には碑文は見当たらないが、香取神社境内に建つようである。

The Resident Tokyo East敷地内を進む

中川に

小菅から辿った古隅田川水路跡散歩もこれでお終い。利根川から下る旧利根川流路跡散歩は現時点でやっと久喜辺りまで進んだばかり。まだ先は長い。この地に繋がるのはいつのことだろう。