|

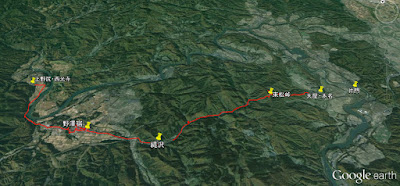

| Google Earthで作成 |

常のことではあるのだが、事前にあれこれ調べても、頭に何も入らないことを言い訳に、とりあえず歩いてから、なにかフックが掛かったことをチェックするってスタイルであり、今回は阿賀川の舟運、大山祇神社、野澤盆地の湖の時代、野澤潟の時代、陸地化の時代など、実際歩いてみて気になることがいくつかあり、結構メモが長くなってしまった。

今回は、前回の続き、野澤宿の「ふるさと自慢館」を出て、縄沢までをメモする。

本日のルート;上野尻の西光寺>イザベラ・バード感動の地>雪崩常習地帯>芹沼一里塚>芹沼の大山祇神社道標>安座川を徒河>小屋田遺跡の敷石住居跡>堀貫橋跡に>本海壇(火防塚)>化け桜>野澤原町宿田沢橋口西門>ふるさと自慢館

脇本陣跡>常泉寺>野澤停車場通り>劇場通り・花街通り>野澤原町宿東門>初期野澤内郷組郷頭橋谷田又右衛門家跡>研幾堂跡>肥後殿御殿への裏道>天満天神宮>旧野澤小学校跡>代官清水>熊野神社>常楽寺>野澤宿本陣跡>井戸水噴出の民家>鈎型>栄川酒造>遍照寺>諏方神社>一里塚>地蔵原・六地蔵原・古四王原(胡四王原)>徳蔵橋>馬頭観音>広谷寺>日本一小さい無名美術館>御?神社>復縁の松

脇本陣跡

「ふるさと自慢館」で少し休憩の後、通り対面の少し西の野澤公民館に。そこはかつて脇本陣のあったところ。案内には「野澤宿の脇本陣は現在のここ公民館あたりにありました。脇本陣は、本陣だけでは泊まりきれない場合や、藩同士が鉢合わせになった場合に、格式の低い藩の宿として利用された、本陣の予備的施設でした。

「ふるさと自慢館」で少し休憩の後、通り対面の少し西の野澤公民館に。そこはかつて脇本陣のあったところ。案内には「野澤宿の脇本陣は現在のここ公民館あたりにありました。脇本陣は、本陣だけでは泊まりきれない場合や、藩同士が鉢合わせになった場合に、格式の低い藩の宿として利用された、本陣の予備的施設でした。規模は本陣よりも小さいものの、一般の旅籠屋と違い、門、玄関、上段の間を設けることができ、諸式はすべて本陣に準じ、本陣と同じく宿場の有力者が務めました。

原則として特定の身分の人だけが宿泊できた本陣と違い、脇本陣には一般旅行者も宿泊することができました。

また、脇本陣を務めていた「塩屋」には十返舎一九も泊まっていて、著書「越後路之記 金草鞋」に「ほどなく野澤の駅に着いた。塩屋という宿から留女が出て引きとめるのでここにとまった」と書かれており、その時に詠んだ狂歌が一句あります。「三味線の 野澤の宿は 旅人の袖を 無性に引いて とどめる」 にしあいづ観光交流協会」とあった。

文化11年(1814)の晩秋の頃かと思う。脇本陣に並び、旅籠、造り酒屋が軒を連ねた。停車場通りに建つ「十一塩屋」はこの地から移転したものである。

常泉寺

新たに建て替えられた本堂にお参り。境内に「南無阿弥陀仏名号」、「子育て黒地蔵」がある。

●南無阿弥陀仏名号

「この南無阿弥陀仏の名号は先端が剣の穂先のように表されており利剣名号といわれています。すなわち、よく切れる剣の様に、人間の災厄を切りすて、私たちを幸せに導いて下さいます。

また、この名号は後醍醐天皇の御世、百萬遍念佛の功徳により疫病を退散したおり、宮中より大本山百萬遍知恩寺に御下賜になったものであり、常泉寺との強いつながりを証明するものです」。

●子育て黒地蔵

子育て黒地蔵の由来の案内もあった。ざっくりとまとめると、今から183年も昔にまとめた記録に、それ以前に既に黒地蔵はこの寺に祀られていた。人々に「枕がえしの黒地蔵」子育て地蔵と呼ばれていたこのお地蔵さまには、こんな言い伝えがある;

昔、寺の前の通りが越後街道といわれ、人馬がさかんに往来していた頃、馬方がお地蔵さまに足を向けて寝入ったところ、目が覚めると、いつのまにか向きが変わり、頭がお地蔵様に向かっていた、と。

◆枕がえし

黒地蔵からなにか手がかりは?鎌倉円覚寺の黒地蔵は、地獄で炎に苦しむ人々を少しでも苦痛を和らげるべく、鬼にかわって火を焚いたため、その煤で黒く煤けたという。「心優しき」お地蔵様ってことはわかるが、「枕がえり」とひっかかりは、ない。

結局よくわからないが、「枕返し」」は何か霊的なこと、「秩序が逆転する異常な事態」として庶民の間で恐れられていた、と言う。我々にはよく理解できないが、「枕がえし」が霊的なこととして怖れられていたことが、このお寺のお地蔵様の霊験として残ったのだろうか。

東北地方には枕返しは座敷童の悪戯という話が伝わるようだが、それは、その信仰が廃れるにつれ、霊験から悪戯へと形を変えたものとのことであった。

野澤停車場通り

常泉寺から磐越西線・野澤駅方面に向かう。野澤駅前通りと呼ばれるこの通りは、かつて野澤停車場通りと呼ばれていたようだ。

野澤駅は大正2年(1913)岩越線の駅として開業。大正3年(1914)には野澤・津川が結ばれ、現在の磐越西線全線が開通した。

岩越線の前身は、明治29年(1896)、郡山・若松・新津を結ぶ目的で設立された岩越鉄道。漸次路線が延長されたが、明治39年(1906)には国有化され岩越線となり、大正6年(1917)に福島のいわき市と郡山を結ぶ路線が繋がり磐越東線と称される際に、岩越線も磐越西線と改称された。

かつては大山祇神社の大例祭などの時は、大量輸送、臨時列車の増便などで活況を呈したようである。

◆十一塩屋

なお、停車場通りが開かれた頃は、西側に軒を連ねたため「片町」と呼ばれたとある。現在でも、東は長谷川に面した湿地の面影が残る。

◆岩越鉄道・岩越線

「岩越」の由来が気になる。「越」は越後だろうが、「岩」は?チェックすると、東北戦争(戊辰戦争)の後、陸奥国が分割され、福島県中西部は「岩代国」と称された。岩越鉄道の岩はその「岩代」からだろう。

因みに、「岩代」は養老2年(718年)、陸奥国、「石背国」と「石城国」にわかれたが、「岩代国」はその「石背国」の領域とほぼ一緒。

その「石背」は奈良時代、山城国が「山背」と表記されたことから、「石背」も「いわしろ・いはしろ」と読まれたようだ。「石背」が「岩代」と表記を変えた所以は?とは思えども、きりがないので、ここで終える。

劇場通り・花街通り

野澤原町宿東門

花街通りを進み、斜めに進んだ道筋の端にあったとされる野澤組御蔵番宅(会津藩の年貢米を管理していたのだろうか)を越え、野澤原町通りの野澤原町宿東門に出る。「ふるさと自慢館」や「脇本陣跡」の少し東であった。ここから東は野澤宿を構成した野澤本町村ではあろう。

この原町と本町、メモをするとき、ふたつ合わさって野澤宿となった、ってことを十分理解できておらず、何故に本陣跡(後ほど訪れる)が(原町宿)西門、東門といった「門」の「外」にあるのか理解できず、結構頭の整理に時間を潰してしまった。後から組み入れられたとはいえ、「本町」にも「門」があれば混乱しなかったのだが、それにしても本町の「門」は無かったのだろうか?

この原町と本町、メモをするとき、ふたつ合わさって野澤宿となった、ってことを十分理解できておらず、何故に本陣跡(後ほど訪れる)が(原町宿)西門、東門といった「門」の「外」にあるのか理解できず、結構頭の整理に時間を潰してしまった。後から組み入れられたとはいえ、「本町」にも「門」があれば混乱しなかったのだが、それにしても本町の「門」は無かったのだろうか?初期野澤内郷組郷頭橋谷田又右衛門家跡

脇本陣から野澤原町宿東門を隔てた東側に郷頭橋谷田又右衛門の屋敷があった。「ふるさと自慢館」の資料に拠れば、野澤が芦名氏の支配から伊達氏の支配下となった17世紀後半の頃だろう。

脇本陣から野澤原町宿東門を隔てた東側に郷頭橋谷田又右衛門の屋敷があった。「ふるさと自慢館」の資料に拠れば、野澤が芦名氏の支配から伊達氏の支配下となった17世紀後半の頃だろう。「主催者資料」には「菅信濃・荒川近江本営。村上藩常宿」とある。「ふるさと自慢館」の資料には「(伊達氏は)統治をはかるため野澤大槻城に菅信濃・荒川近江を置く」ともある。「本営」と「居城・野澤大槻城」の違いは聞き漏らした。

また、「村上藩常宿」って?定宿は通常本陣では?で、その本陣は通りを隔てた対面にある。単に近くにあるのでこの地を活用したのか、そもそも野澤の本陣が正式に成立したのは享保7年(1722)といった記事(にしあいづ観光交流協会)もあるので、本陣ができるまで常宿としていたのだろうか。

誠にもって、何の知識・問題意識も持たず、結構ディープな「探索の旅」に迷い込み,当日は何が何やら、貴重な説明も全く理解できず、一刻も早く野澤宿を抜けだしたいと願っていた我が身に、メモの段階できつい御灸をすえられた心持ではある。

研幾堂跡

前述の如く、研幾堂は幕末の慶応2年(1866)が渡部思斎が開いた私塾。会津藩校・日新館で医学を学んだ思斎は、近隣の子弟に法政、経済、医学、文学を教え、医師、文化人、自由民権家など幾多の人材を育てた。

肥後殿御殿への裏道

旅館朱泥庵の玄関前、民家の軒先の径を進む。「主催者資料」には「肥後殿御殿への裏道」とある。径はこの「肥後殿御殿への裏道」だったのだろうか。聞き漏らした。また、「肥後殿」といえば、寛永20年(1643年)、会津藩23万石藩主となった保科正之のことだろうが、これも聞き逃した。

◆保科正之

徳川家康の孫、三代将軍家光の異母弟である保科正之は中村彰彦著『名君の碑』に詳しい。

◆郷頭

径を進むと東西に走る少し大きな道にでる。「主催者資料」にはこの辺りに「郷頭」の役宅があったとあり、「伊藤伊勢に代わり野澤新郷組郷頭>野澤郷頭を幕末かで続けた」とある。ちょっと混乱してきた。「ふるさと自慢館」の資料には伊藤伊勢は「政所」とあるし、先ほど「野澤内郷組郷頭」橋谷田又右衛門ともあった。「政所」と「組」「郷頭」の関係は?

あれこれチェックすると、郷頭制とは近世会津の地方支配制度のことであり、郷頭とは、数ヶ村から大きくは数十ヶ村をまとめた組織された「組」におかれたもので、通称「大庄屋」と称す。

郷頭は「政所」>「大割元・大肝煎」>「組頭」>「郷頭」とその呼称も変わったようで、伊達氏支配の頃は郷頭のことを「政所」と称していた、ということだろう(「近世会津の村と社会;酒井耕三」)。野澤内郷組と野澤新郷組の詳細は不明。

天満天神宮

◆山伏

明治5年(1872)に修験禁止令が出された当時、17万から18万人ほどの山伏がいた、と言う。山岳修験者というより、祈祷やお山代参などを生業とする者が多く、「国家神道」を基本に、「近代化」を急ぐ明治政府には、山伏は、不要の存在と断じられたのであろう。

旧野澤小学校跡

「ふるさと自慢館」には、芦名氏の家臣で野澤代官であった大槻太郎左衛門政通が「大槻城・現、野澤山返照寺から。のちに荒井館、現野澤小学校に移住」したとあるが、そもそもの「荒井館」についての記述はない。また、「芦名氏は織田信長への使者として野澤村地頭・荒井満五郎・新兵衛親子を任じ、貢物を献上」とあるが、この荒井氏と荒井館の主の関係がよくわからない。

行間というか文字間を埋めるべく、あれこれ資料を探す。と、「広報にしあいづ」にこの地の歴史が説明されていた。その説明によると、「この場所は「横町館跡」という遺跡として県の埋蔵文化財包蔵地台帳に登録されており、鎌倉時代から各時代に様々な建物が建築され、野沢地区の重要な拠点だったといわれています」と言うイントロから始まり、この地の歴史が詳しく説明されていた。

◆横町館とその後の歴史

|

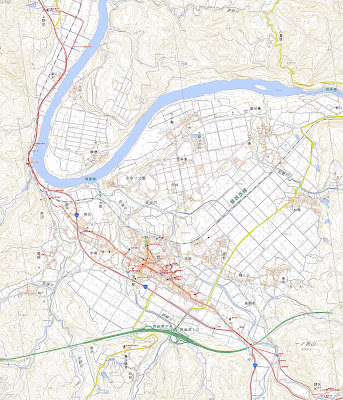

| 会津街道;上野尻・野澤宿・縄沢 |

正安年間(1299-1301)に野沢の領主荒井信濃守頼任が居館を築いたとされ、この居館が横町館(別称荒井館)と呼ばれていました。荒井氏は会津地方を治めていた芦名氏と関係が深く後に子孫が芦名の名代として織田信長のもとへ遣わされ、馬やろうそくを献上したとされています。

□戦国時代

戦国時代になると元亀年間(1570-1573)に大槻(大庭)太郎左衛門政道が大槻館(現在の遍照寺)から移ってきます。大槻太郎左衛門政道は天正6年(1576)に西方(三島町)の山内右近らとともに上杉謙信に内応し、芦名盛氏に反旗を翻しますが、敗れ、討たれることとなります。

このころの横町館の様子を描いた絵図が残されています。それによると、大きさは東西約117m 南北約51mで、西と南には幅約6m、深さ約3mの堀があります。また、東と北には長谷川が流れており、舟着場を設けて物資などの運搬に利用していたと考えられています。

□江戸時代

1665年(寛文5)越後村上藩主松平直矩が江戸からの参勤交代の途中に野沢で宿泊し、その際に宿を出て 、肥後殿茶屋を見学したという記録が残されています。肥後殿茶屋は会津藩主が巡見の際休憩や宿泊に利用していた建物でこれも現在の西会津小学校旧校舎敷地にあったとされています。

1721年(享保6)になると藩命により肥後殿茶屋は本陣と改称し、現在の原町駐車場に移転します。

やがて1808年(文化5)常楽寺裏にあった代官所がこの場所に移り 。代官所は明治維新まで続きます、会津藩が編さんした『新編会津風土記』によると、ここに米蔵4棟建てられたとの記録があり、うち1棟は災害や飢饉などに供えた社倉であったとされています。

□明治時代

1868年(明治元)明治新政府は藩に代わる新たな統治機関として野沢に民政局を設置しました。民政局のあった場所については諸説ありますが、この場所にあったという説もあります。なお民政局は翌年廃止されています。

1877年(明治10) 野沢小学がこの地に移転しました。当時の校舎は江戸時代の米蔵を利用したものでした(後略)」と。

これで「主催者資料」の字間が埋まった。また、この流れから読み取ると、「ふるさと自慢館」の「芦名氏は織田信長への使者として野澤村地頭・荒井満五郎・新兵衛親子を任じ、貢物を献上」とある荒井氏は鎌倉期に、野沢の領主であった荒井信濃守頼任の子孫ではあろう。

因みに、葦名氏と信長の間を取り持ったのが、上記常泉寺の笈州上人とのこと。京都・知恩寺・百萬遍第30世26年続け、正親町天王より紫衣を賜った学識高い名僧をの力ではあろう。

代官清水

「主催者資料」に、この湧水を集めて長谷川に流れる水路に万淵(馬淵)川と記載されている。水路は塩屋・三留家による大工事がなされたとのこと。利水の為なのか、三留家の銘酒「勇駒」の原水確保も兼ねたものなのか、詳細は聞き漏らした。

熊野神社

常楽寺

寺に「会津戊辰戦争戦死者の墓」の案内がある。戦いで亡くなった長岡藩、薩摩藩、長州藩士が眠る。また、会津藩の臨時編成である農町兵隊士か従兵か定かでないが、新潟で戦死した野澤出身者のお墓もある、と。

案内を見ていると、薩摩藩士は西方村(現三島町)、長州藩士は会津坂下と喜多方で戦死した、とある。何故に遠き戦場で亡くなった戦士がこのお寺に?事務局資料にはこのお寺様は戊辰戦争時、官軍野澤養生所であった、とある。そのことと関係あるのだろうか。

と、埋葬禁止令が出たというのは誤りで、戦時における治安の悪化・農民一揆や略奪による作業遅延、冬期という降雪時期故の作業遅延が「埋葬禁止令」といった誤解を招いた、との記事もあった。

◆旧野澤原町代官所御代官様屋敷跡

常楽寺道を北上し、本町裏道を右折すると「旧野澤原町代官所御代官様屋敷跡」がある。本来は野澤政所伊勢(伊藤伊勢)の屋敷で御茶屋(本陣)にもなった。伊藤伊勢は、野澤新郷組郷頭や本町村肝煎を務める。御代官様屋敷には天王様(牛頭天王=祇園社)の祠が置かれていた(「主催者資料」より)。

□天王(牛頭天王=祇園社)

散歩の折々で天王社に出合う。ちょっと寄り道して、天王(牛頭天王=祇園社) の関係をまとめておく;

八坂神社は祇園社とも天王社とも呼ばれる。正確に言えば、八坂神社という名になったのは明治の神仏分離令以降。それまで「天王さま」とか「祇園さん」と呼ばれていた。明治になって本家本元・京都の「天王さま」・「祇園さん」が八坂神社に改名したため、全国3000とも言われる末社が右へ倣え、ということになったのだろう。

八坂という名前にしたのは、京都の「天王さま」・「祇園さん」のある地が、八坂の郷、といわれていたため。ちなみに、明治に八坂と名前を変えた最大の理由は、「(牛頭)天王」という音・読みが「天皇」と同一視され、少々の不敬にあたる、といった自主規制の結果、とも言われている。

で、なにゆえ「天王さま」・「祇園さん」と呼ばれていたか、ということだが、この八坂の郷に移り住んだ新羅からの渡来人・八坂の造(みやつこ)が信仰していたのが仏教の守護神でもある「牛頭天王」であったから。

また、この「牛頭天王さま」は祇園精舎のガードマンでもあったので、「祇園さん」とも呼ばれるようになった。御祭神は素戔嗚尊が多い。どうも、牛頭天王=素戔嗚尊、と同一視していたようだ。神仏習合である。

ちょっとややこしいがその経緯は、牛頭天王の父母は、道教の神であるトウオウフ(東王父)とセイオウボ(西王母)とも考えられるようになった。ために、牛頭天王はのちには道教において冥界を司る最高神・タイザンフクン(泰山府君)とも同体視される。そこからさらにタイザンオウ(泰山王)(えんま)とも同体視されるに至った。

泰山府君の本地仏は地蔵菩薩ではあるが、泰山王・閻魔様の本地仏は薬師如来。素戔嗚尊の本地仏は薬師如来。ということで、牛頭天王=素戔嗚尊、という神仏習合関係が出来上がったのだろう。閻魔様=冥界=黄泉の国といえは素戔嗚尊、といったアナロジーもその因だろうか。

また、素戔嗚尊は、新羅の曽尸茂利(ソシモリ)という地に居たとする所伝も『日本書紀』に記されている。「ソシモリ」は「ソシマリ」「ソモリ」ともいう韓国語。牛頭または牛首を意味する。素戔嗚尊と新羅との繋がりを意味するのか、素戔嗚尊と牛頭天王とのつながりを強めるためのものなのかよくわからない。が、素戔嗚尊と牛頭天王はどうあろうと同一視しておこうと、ということなのであろう。

野澤宿本陣跡

熊野の社から通りに戻る。本町通りを少し東に戻った道路南側に町営駐車場があるが、そこが「野澤宿本陣跡」。前述の如く享保6年(1721)野澤小学校跡地にあり、会津藩主が巡見の際休憩や宿泊に利用していた建物・肥後殿茶屋を藩命により、本陣と改称しこの地に移った。

熊野の社から通りに戻る。本町通りを少し東に戻った道路南側に町営駐車場があるが、そこが「野澤宿本陣跡」。前述の如く享保6年(1721)野澤小学校跡地にあり、会津藩主が巡見の際休憩や宿泊に利用していた建物・肥後殿茶屋を藩命により、本陣と改称しこの地に移った。「主催者資料」に拠れば、戊辰戦争時、会津藩主松平容保が津川口の戦いをにらみ、白虎隊士中一番隊とともに止宿し、佐川官兵衛を家老に任じています」とあった。

◆津川口の戦い

北越戦に於いて奥羽列藩同盟と戦い、長岡城を再奪取した新政府軍は、軍を米沢方面軍・庄内方面軍・津川口方面軍の三方面に分ける。山形有朋率いるこの津川口方面軍と藩境死守する会津藩兵との連戦の場が津川口の戦いと呼ばれる。 ◆白虎隊士中一番隊

白虎隊の構成は士中一番隊(49名)、士中二番隊(42名)、寄合一番隊(106名)、寄合二番隊(67名)、足軽隊(79名)の計343名よりなる。この内精鋭部隊、といっても基本、16歳から17歳の子弟ではあるが、ともあれ、精鋭部隊は「士中隊」。一番隊は藩主容保の護衛、戸ノ口原の合戦で敗れ飯盛山で自刃したのは二番隊である。

◆佐川官兵衛

中村彰彦さんの『鬼官兵衛烈風録(角川文庫)』に詳しい。

井戸水噴出の民家

「主催者資料」の地図には、御本陣の西に浜次右衛門屋敷(「笹乃井」)、その西に万願寺屋敷(「男山」>小吉の井)と記載され、「万願寺屋敷」は、「ふるさと自慢館」の説明にあったように、上杉景勝の家臣・万願寺仙右衛門の屋敷があったところである。

その敷地に銘酒「男山」の醸造元・万願寺屋があり、同家の井戸は代官清水とともに名水とされ、藩主松平容保も吟味した、とある。地図にある「小吉の井」とはその井戸のことだろう。名水「小吉の井」は東北電力野澤出張所建設時に埋め立てられたとのこと。

兵左右衛門屋敷の「笹乃井」も同じく清酒の名。「笹乃井」の大井戸は万願寺屋の旧井戸と水脈を同じくし、今でも涸れることなく水を蓄えています、とあるので、ポンプアップされた水はこの笹乃井の大井戸からの水ではなかろうか。 とはいえ、周囲には造り酒屋といった建屋もなく、東北電力の出張所らしきものも見えず、駐車場と一軒の民家、そして空き地が広がるのみ。説明を聞き漏らしたが、清酒の醸造元は無くなったのだろう。

鈎型

鈎型に曲がるあたりが野澤原町村と野澤本町村の境とのことである。

栄川酒造

この石川家の10代当主の3男が研幾堂にあった石川暎作。慶応義塾で学び『国富論』の翻訳、婦人の洋髪化(婦人束髪)運動などで知られる。

それにしても、岡半兵衛の妻が石田三成の次女。野澤に三成の後裔が棲むとは、何たる因縁だろう。

遍照寺

あっさりした境内にふたつの御堂が建つ。そのうちひとつは能化上人堂(御能化様)。即身仏にならんと、生きながらにして地中に籠る。もうひとつは明治の大火で墓地を移した折に建てた納骨堂だろうか。

◆六地蔵

明治初期、道路改修の折、元大槻太郎左衛門館跡の遍照寺の一隅、能化上人堂裏に移されていた。戦時中、納骨堂建設時、危うく土堤の補強に使われるのを免れ、現在の地に建立した」と。

◆「網澤邑の徳蔵坊・廣谷寺・西羽賀村徳蔵寺縁起」

「弘仁年中(私注;810-824)、徳一の弟子徳三が網澤川と長谷川の合流点の山の小さな平地に草庵を結び聖徳太子の木造を安置する。ふたつの川が合流する草庵の前には徳蔵橋を設ける。また、野澤地蔵ヶ原に徳一作の六地蔵を安置し代々徳三坊が別当として務めた。

しかし、葦名遠江守盛宗が信州より諏片大明神を黒川に勧請し永仁2年(私注;1294)、神輿を地蔵ヶ原に宿し、その跡に小祠を建てる。その後延慶3年(私注;1310)、宮を造営。

嘉元元年(私注;1303)、別当の徳蔵坊は理由なく地蔵堂を潰し、祠を建てる。これに対し野澤の地頭荒井信濃守頼任が怒り、葦名遠江守盛宗に訴え徳蔵坊を追放する。徳蔵坊は母に縁(弟が住む)がある西羽賀村に退き、身を改め徳治元年(1306)、浄土宗徳蔵寺を建立。千体仏を彫り、六地蔵のうち1?を本尊とする。

また、応長元年(私注;1311)、網澤村に真言宗・廣谷寺を建て、延徳元年(私注;1489)に臨済宗に改め、興圀寺とし、本尊は徳一作の六地蔵のひとつである」といったようなことを記している。

◆六地蔵は徳一作?

最初、この縁起が六地蔵と如何なる関係があるのか、と思ったのだが、どうも、遍照寺の六地蔵は徳一作の六地蔵ということだろう。また、縄澤村の興圀寺の本尊も徳一作の六地蔵のひとつとする。

それはそれでいいのだが、この縁起「その後延慶3年(私注;1310)、宮を造営。嘉元元年(私注;1303)、徳蔵坊は理由なく地蔵堂を潰し祠を建てる」の箇所であるが、年代が入れ替わっていないのだろうか。宮を建てた後、地蔵堂を潰すのが自然の流れのようにも思える。

一里塚

この塚も明治三方道路の開削で片側が完全に消滅したが、江戸時代の交通史を物語るものとして重要なものである」とある。

塚は道の南、小川(裏川)の向この杉木立の中にある。塚と塚の間に小川?なんとなく変。三方道路開削時、瀬替えされた結果だろうか。妄想ではある。

◆三方道路

会津三方道路は、明治時代の福島県令、三島通庸によって主導された土木事業の通称。また、それによって生み出された道路のことを言う。

会津若松から 南の栃木県日光市田島・今市方面(白川街道)と、 西の新潟県東蒲原郡阿賀町津川・新潟方面(越後街道)、 および北の山形県米沢市方面(米沢街道)への 三方へ向かう道路の総称である(Wikipedia)。

諏方神社

ここでは嘉元元年(1303)野澤の地頭荒井信濃守頼任が同社を祀ったとされている。上記縁起の年代齟齬の疑問は当たっているかも。

◆諏方

なお、「諏訪」ではなく、「諏方」とあるのが、本社諏訪大社に遠慮してのこと。 とはいえ、この「諏方」という表記はは、この地に限ったわけではなく、東京・荒川区にも「諏方神社」はあった。

◆鉄火の裁き

「鉄火の裁き」とは、鉄火を掴み、先に落とした方が負け。負ければ「御成敗」、勝っても重症の火傷を負うという、苛烈きわまりない裁き。松尾村の代表が斃れ決着がついたが、松尾村はその代表を厚く供養したとのことである。 なお、鉄火の裁きは、この地だけでなく江戸の初期の頃、各地でおこなわれていたようである。

地蔵原・六地蔵原・古四王原(胡四王原)

諏方神社前を進むと国道49号と合流。その先、国道を跨ぐ磐越自動車道の手前が腰王原甲、越えると古四王原甲となる。上記遍照寺の六地蔵の説明と縁起に「古四王原 地蔵ヶ原ちょうせんじ跡」とあったので、高速の東西辺りが、徳蔵坊が草庵を結び、徳一作の六地蔵を安置した野沢地蔵ヶ原であろう。

◆ちょうせんじ跡

「ちょうせんじ跡」に関し、「主催者資料」に「長泉寺須弥壇跡(石川家菩提寺? 安積伊藤氏菩提寺?)」といある。安積伊藤氏の墓は郡山士大槻町の長泉寺とあり、上記縁起に「延徳のころ(1489~1491)、伊藤長門守盛定(野澤妙法寺の記録に登場する)が住んで大槻氏と称し」とある伊藤長門守盛定は安積伊藤氏の同族との説もある。

また、石川家の菩提寺? についてはトレースできない。石田三成の後裔である野澤石田家のことなのか、福島県石川郡石川町にあり石川氏の庇護を受けた東北の名刹と称される長泉寺のことなのか、ガイドの先生の説明をちゃんと聞いていなかったため、不詳である。

徳蔵橋

磐越自動車道の高架下を潜り、国道から左に折れる道を進むと、長谷川と不動川が合流する箇所に、そのふたつの川を跨ぐ徳蔵橋が架かる。上述遍照寺の『縁起』に、「徳蔵が網澤川と長谷川の合流点の山の小さな平地に草庵を結び聖徳太子の木造を安置する。ふたつの川が合流する草庵の前には徳蔵橋を設ける」とある徳蔵橋の辺りだろう。

磐越自動車道の高架下を潜り、国道から左に折れる道を進むと、長谷川と不動川が合流する箇所に、そのふたつの川を跨ぐ徳蔵橋が架かる。上述遍照寺の『縁起』に、「徳蔵が網澤川と長谷川の合流点の山の小さな平地に草庵を結び聖徳太子の木造を安置する。ふたつの川が合流する草庵の前には徳蔵橋を設ける」とある徳蔵橋の辺りだろう。「主催者資料」には「昭和10年頃は砂子坂から真っすぐに道が伸びていたそうで、長谷川と不動川の合流点の突端部分に徳蔵寺があったといわれていますので、二つの川が合流する直前のところにそれぞれ橋がかかっていたのでしょうか」とある。遍照寺の縁起にはこの辺りに徳蔵寺の記載はないのだが?草庵か地蔵堂のことだろうか。

◆砂子坂

「国道49号は諏方神社を過ぎると緩やかに下りエネオスのスタンド前を通過する。この穏やかな坂は土盛をして緩やかにしたもので、本来は一気に地蔵原から長谷川の低地に坂(崖)を下っていた。地蔵原や野澤宿がある地形面は阿賀川の河岸段丘(野澤盆地の中核中核的段丘)で、それを長谷川が側方侵食して比高10m程度の段丘崖を形成。この段丘崖の坂が砂子坂。段丘の構成物が軽石や粉砕された砂を主体とした物であり、砂っぽいため名付けられたのではないか」と「主催者資料」にある。

◇二枚橋

実際当日訪れたわけではないのだが、ガイドの先生の説明にあった「二枚橋」を「主催者資料」を引用する;

「本町から県道と国道49号バイパスの交差点から150m位行ったところに、かつては深い谷があり、その谷にふたつの橋(越後街道にひとつ、明治17年完成の三方道路に一つ)が極めて近い隣同士に架かっていたので、人々は二枚橋と呼んでいたそうである。

その後昭和28年(1953)に新潟市と旧平市が二級国道新潟平線になった時に谷が埋められて橋も無くなったかと思われる」。

一里塚の解説に「この塚も明治三方道路の開削で片側が完全に消滅した」とあり、現在県道に沿って流れる水路(裏川)の右手に一里塚が残る、ということは、街道はふたつの塚の間を通るわけで、その片側の塚は三方道路で崩された、ということは、三方道路は会津街道の諏方神社寄りになるわけであろうから、「主催者資料」の地図に示される二枚橋の位置は今一つ間尺に合わないのだが、どこか間違っているだろうか。

馬頭観音

◆金城館跡・向館跡

道の左手、一ノ沢山の山腹に金城館跡、馬頭観音から少し進んだ、道の右手に向館跡。ともに大槻太郎左衛門が芦名氏に背いたとき、それに抗して金白加賀守景良が築いた館とのこと(「主催者資料」)。

馬頭観音から先は、GPSの電池が切れ、また間が悪いことに、替えの電池を持たなかったため、以降トラックログを取れなかった。ために、大雑把にルートを記す。

縄沢の集落

地名などで、漢字を書き間違い、それが今に残るといったこともよくああることなので、それだけのことかもしれない。単なる妄想。

◆縄澤村

「此の地はかつて「船繋沢」と呼ばれたように、平地が少なく山地のため焼畑農法で、3年から3年で土地がやせると新たな場所で焼畑を行い、旧地に這える草を馬の冬期用干し草として萱本村や野澤本町の農家に売っていた、と。 また、湖水周辺と思われる箇所から縄文中期‐晩期の土器や矢じり、磨製石斧等の石器が多数出土している(「主催者資料」より)。

『新編会津風土記』には、「寛文10年の家数23軒,人数男150・女129(万覚書)化政期の家数31軒」「当村の北方の山中には,元和年間松尾村との境界争いの際,鉄火により誅せられた松尾村の清右衛門の死骸を三分した胴塚・首塚・足塚があり,それを両村の境界としたという」といった記載もあった。

明治4年の戸数26・人口142(若松県人員録)同8年青坂村ほか4か村と合併して六ツ合(睦合)村となった。現在は、耶麻郡西会津町睦合縄沢。

広谷寺

遍照寺の縁起に「また、応長元年(私注;1311)、網澤村に真言宗・廣谷寺を建て、延徳元年(私注;1489)に臨済宗に改め、興圀寺とし、本尊は徳一作の六地蔵のひとつである」とあったお寺さま。主語が縁起ではわかりにくい。徳蔵坊か本願村主二瓶安房守綱守のどちらだろうか。

なお縁起は天正15年(1587)であるのでその後のことも踏まえ、「主催者資料」で補足すると、もとは南方向山地区(私注;場所不明)にあったが、寛永5年(1628)、この地に移り、名前も興国寺から「臨済宗霊運山広谷寺」に戻り、明治にはいると「柳津奥之院」という格式の高いお寺の兼務寺となり、現在に至る、と。

境内の鐘は戦時中供出されたが、戦後50年、出ヶ原村(私注;縄沢の南。長谷川に沿って国道400号を上ったところに「出ヶ原」がある。そこだろうか)で発見され、広谷寺に戻ってきたとのことである。

日本一小さい無名美術館

御稯神社

復縁の松

「復縁の松」から、旧道の面影を残す道を少し歩き、国道49号に。これで初日の「会津街道探索ウォーク」は終了。明日は、縄沢から束松峠を越えて、会津坂下町の片門まで歩く。

コメントする