先回は予土往還の山越え部をクリアした高岡郡越知町堂ノ岡より高岡郡日高村までメモした。ルートは堂ノ岡より越知の町に入り、赤土峠を越えて高岡郡佐川町に入り、土佐藩筆頭家老深尾氏の領地であった落ち着いた佐川の町を少し彷徨った後、予土往還の道筋とされる国道33号を通ることなく、土佐藩松山征討軍の進路でもあり、往昔の松山街道に架かっていた大岩が残されると言う海津見神社の鎮座する県道297号を辿り高岡郡日高村入口まで辿った。

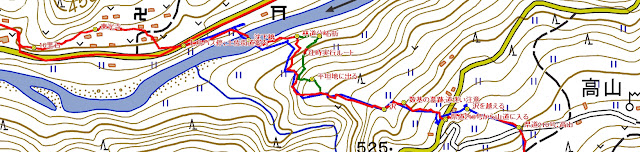

今回は日高村から吾川郡いの町を経て高知城下の西の番所、思案橋番所跡までをつなぐ。その間、国道を阻む丘陵が3カ所ある。今の建設工事の技術であれば丘陵を切り崩し、トンネルを抜きと、どうといった丘陵ではないだろうが、往昔の丘陵越えは難路であったろうと、丘陵に向き合うたびに往昔の往還道としては丘陵を迂回したろうか、難路でも丘陵を越えただろうかとほとんど妄想で道筋を選び先を進み、最終地点である思案橋番所を繋いだ。ために、資料がなかったとはいえ、予土往還を歩き終えたといった感慨は今ひとつといったところではある。

何故に資料が少ないのか、それとも単に見つけられなかっただけなのか、それもはっきりしない。先回もメモしたように、予土往還を辿ると言うのは少々面映いが、とりあえずメモをはじめる。

本

先回の散歩でメモした海津見神社の先、土佐加茂駅を越えると高岡郡佐川町を離れ高岡郡日高村に入る。日高村は(1954年)、 日下村・能津村および加茂村の一部が合併して発足。村名は「日本」と「高知県」から1文字ずつ取ったことに由来する、とある(Wikipediaより)。日は日下からかともおもったのだが、それは合併に際して他の村からの異議が出そう。日本の高知の村。人口5000名弱。町になる要件は人口8000名とも5000名とも言われる。

日下調整池 高岡郡日高村に入ると、道の右手の日下川は一見里池とも見える大きな湿地が見える。案内には「内陸型洪水調整池」とある。地図を見るとその東で日下川に合流する戸梶川にも調整池が整備されている。これってなんだろう。

高岡郡日高村に入ると、道の右手の日下川は一見里池とも見える大きな湿地が見える。案内には「内陸型洪水調整池」とある。地図を見るとその東で日下川に合流する戸梶川にも調整池が整備されている。これってなんだろう。

チェックすると、日下川の低平地部は、仁淀川との合流点より上流に向かって堤内地盤が低くなる極めて特殊な"低奥型地形"となっており、また日下川が緩勾配であるため水はけが悪く、仁淀川本川の水位上昇の影響などを受け、内水氾濫を引き起こしやすい地形特性となっている。更に日下川と仁淀川の合流点では丘陵が南に突き出し、仁淀川が大きく蛇行している。仁淀川の水が「滞留」しやすいような流路ともなっている。

この地形特性に加えて野中兼山による治水事業が仁淀川の河床上昇・水位上昇に輪をかけることになる。藩政時代の慶安元年(1648)より6年の歳月をかけ日下川が仁淀川に合流する少し下流、仁淀川左岸の地を潤すため設けられた八田堰、承応3年(1654)より2年の月日をかけて、八田堰上流に設けられ仁淀川右岸を潤すことになる鎌田堰により仁淀川の河床が上昇し、逆流による内水氾濫が多発することになったと言う。仁淀川流域は全国屈指の多雨地帯でもあり、仁淀川の水位が上昇すると甚だしく、その度に日下川流域の日高村は内陸型洪水被害に悩まされた。

昭和に入ってもその状況は大きく変わらない。昭和30年(1955)には日下川下流域に日下放水路隧道工事を計画し、昭和35年(1960)に完成。日下川に溢れた水を3キロ弱トンネルを通し八田堰下流で仁淀川に水を流す対策を施工するも、昭和50年(1975)8月台風第5号による洪水では日高村の平野部のほぼ全域が水没し、また昭和51年(1976)9月台風第17号による洪水でも前年と同規模の被害が発生。その他の台風でも床上浸水被害が頻発している。

その間、昭和50年(1975)には二本目の放水路を計画。日下川治水抜工事(派川日下川)を行い、これも八田堰下流南の谷に水を逃がすといった工事が行われているが、それでも洪水を防ぐことができず、平成26年(2014)の台風12号で日高村の浸水、国道通行止め・土讃線不通といった被害が出たため、内陸型洪水への対策として、平成29年(2017)より3本目の放水路トンネル、日下川から東へ5キロ以上の放水路トンネルを抜き八田堰近くで仁淀川に落とす計画(日下川新規放水路)が進んでいるようである。

あまりに自然な景観を呈する調整池より話が広がってしまった。この辺りにしてさ、先に進む。

日高橋の東、丘陵部を迂回

洪水多発地帯であったとすれば山裾の道を辿ったのであろうと、日下駅から北に山裾を進む道に入り、日下川に架かる正寺岡橋を渡り、道なりに鍛冶屋、福良の集落を辿り丘陵部を迂回し国道33号に出る。その直ぐ先、道の左手に小村(おむら)神社が建つ。

洪水多発地帯であったとすれば山裾の道を辿ったのであろうと、日下駅から北に山裾を進む道に入り、日下川に架かる正寺岡橋を渡り、道なりに鍛冶屋、福良の集落を辿り丘陵部を迂回し国道33号に出る。その直ぐ先、道の左手に小村(おむら)神社が建つ。

長い杉並木の参道の先に社殿。案内には「小村神社と牡丹杉(村文化財指定 昭和三十六年 人皇三十一代用命帝の二年、高岡の首(郡長のこと) と日下氏 (当時この付近を支配していた人)が、先祖の国常立命を祭って創建し御霊に環頭の大刀を奉納したと伝えられる国史現在社で、元国の安上官幣の御社であった。往古は土佐二の宮で、二の宮天神と称し日下の総鎮守である。祭神は国常立命で御神体は太刀である。 御神体の環頭大刀は国宝に、木造の菩薩面二点は重要文化財にいずれも一九三七年指定された。その他の社宝に南北朝時代の銅鏡三面 三十歌仙額、小野道風の書等がある。

社殿の背後に樹齢千年の燈明杉 又は牡丹杉と称する老杉がウッ蒼と天を摩し荘厳さを感じさせている。この杉の大木は下枝は杉葉であるが中程より上は檜がハクの葉様で稀れに見る珍種である。伝説によると宝永二年七月仁淀川大氾濫の夜、また安政元年の大地震の前晩、、日露戦役の時など何か異変ある時には杉の精に大きな霊火が欄々と懸ったとのことで、里人は神木として崇拝して来たものである」とある。

御神体の環頭大刀は国宝に、木造の菩薩面二点は重要文化財にいずれも一九三七年指定された。その他の社宝に南北朝時代の銅鏡三面 三十歌仙額、小野道風の書等がある。

社殿の背後に樹齢千年の燈明杉 又は牡丹杉と称する老杉がウッ蒼と天を摩し荘厳さを感じさせている。この杉の大木は下枝は杉葉であるが中程より上は檜がハクの葉様で稀れに見る珍種である。伝説によると宝永二年七月仁淀川大氾濫の夜、また安政元年の大地震の前晩、、日露戦役の時など何か異変ある時には杉の精に大きな霊火が欄々と懸ったとのことで、里人は神木として崇拝して来たものである」とある。

●国史現在社

10世紀の初頭にまとめられた《延喜式》には,全国で2861の神社,3132座の神名が記載されているが,そこに見える神社を後世式内社(しきないしや)という。また式内社以外に六国史に名が記されている神社が391社あり,それらを国史現在社といった。こうした三千数百の神社は,国家が公認した特殊な勢力のある神社。。。」といった説明があった(「コトバンク」より)

〇六国史

官撰(かんせん)の6種の国史の総称。奈良・平安時代に編纂(へんさん)された『日本書紀』『続日本紀(しょくにほんぎ)』『日本後紀』『続日本後紀』『日本文徳(もんとく)天皇実録』『日本三代実録』がそれである(「日本大百科全書」より)。

●安上

案上?。案上とは祈年祭(としごいのまつり)、新嘗祭(にいなめのまつり)、月次祭(つきなみのまつり)などの時に、神祇官(じんぎかん)が社格の高い大社の幣帛(へいはく)を案上に置いて奉ること。また、その社。案は机の意(「コトバンク」より)。

国史現在社、案上共に、この社が由緒ある社であったということだろう。

●仁井田神社

境内に摂社として仁井田神社が祀られる。予土往還の途次幾度かメモしたように仁井田神社は伊予の越智氏ゆかりの社である。

Wikipediaには「越智国造の小知命(小千命/乎致命)の墓が今治市の「日高」に伝わること等から、この小知命が当地に至り、国土開発の神として国常立命を祀り大刀を神体としたとする」とし、続けて「なお創建に関わる伝承として、元々は伊予国御三戸(現在の愛媛県上浮穴郡久万高原町の地名:おみど)に鎮座したが、洪水で流されて越知町宮地(古名を「小村」とする)に移り、さらに貞観3年(861年)秋に大洪水で大刀・社殿とも流れて神谷に、ついで日高村に移ったともいわれる」とあった。

何となく仁淀川水系をおさえた豪族との関連を感じさせる縁起である。

丘陵部を迂回

仁淀川橋を渡ると国道33号は北から下ってきた国道194号との並走区間となる。直ぐ椙本神社。道に接する一の鳥居を潜るとすぐ二の鳥居。鳥居前に釈超空の歌碑。[いののかみ この川くまに よりたまひし 日を かたらへば ひとの ひさしき]と刻まれる。

仁淀川橋を渡ると国道33号は北から下ってきた国道194号との並走区間となる。直ぐ椙本神社。道に接する一の鳥居を潜るとすぐ二の鳥居。鳥居前に釈超空の歌碑。[いののかみ この川くまに よりたまひし 日を かたらへば ひとの ひさしき]と刻まれる。

釈超空は日本の民俗学者、国文学者、国語学者である折口 信夫(おりくち しのぶ(のぶを)の詩人・歌人として号である。

境内の案内には「いの大国さま 椙本神社 神社の創建は延暦 12年と伝えられ、「いのの大国さま」の名で親しまれる。財福、縁結び、商売繁盛の神として厚い信仰が寄せられる。神社には鎌倉時代の作「八角形漆塗神輿」(国重要文化財)が伝わり、高知県三大祭りの一つに数えられる秋の大祭には、神輿(複製)を先頭に、古式豊かなおなばれが町並みを練り歩く」とある。

大国さまとは祭神である大国主命ゆえであろうか。拝殿前に「さすり大国」さまの像が立つ。その姿は七福神の大黒さま。大国主が大黒さまと習合した所以であろう。

〇「伊野町保護文化財 第六一号 昭和六三年四月十八日指定

〇「伊野町保護文化財 第六一号 昭和六三年四月十八日指定

(歴史資料)椙本神社の宝物類 絵馬群

宝物類は宸筆額(天子の筆跡)をはじめ山内氏ゆかりと伝えられる茶釜、山内一豊の折紙、野中与左衛門の手紙、師子頭、田楽面その他計一四点。

絵馬群は正保四年(一六四七)中内甚右衛門奉納の彫刻銅版「つなぎ馬」安永八年(一七七九)藤原茂樹奉納「七福神」その他で計五九点。大正時代以降の奉納絵馬はすべて除外しています。 今次指定の絵馬は、奉献者が各年代各階層多方面にわたり、量、質共に多彩で県下随一と称されています。 信仰の歴史を探る貴重な資料であり、また美術工芸的な面での価値も高いとされております。

〇伊野町保護文化財 「第三八号 昭和五九年四月十一月七日指定 有形(絵画) 長谷川信秋の曽我物語 所有者 椙本神社

有形(絵画) 長谷川信秋の曽我物語 所有者 椙本神社

絵師信秋は長谷川等伯の族。正保三年(一六四六)の作品で奉納絵馬。画題は曽我物語の中の「朝比奈三郎草摺引の図」。設定大磯の長者の家。兄十郎を気づかつて駆けつけた曽我五郎を大力の朝比奈三郎が力任せに引き入れようとする場面である。

第三九郷昭和五九年四月十一月七日指定

有形(絵画)

吉井源太翁の富嶽

わが国製紙の功労者として知られる吉井源太翁、明治二三年(一八九〇)の作品で奉納絵馬。翁は早くから絵を嗜み、、楠瀬大枝のち徳弘董斉に南画を受けてよく山水の密画を残し、特に富縦にすぐれていた。絵馬には珍しい南画で一種の風格を備えた異色の作品である。

〇賑恤米記 田中光顕家訓 その他、「賑恤米記 田中光顕家訓」と記された案内のある石碑があった。賑恤(しんじゅつ)と読む。Wikipediaには「賑恤(しんじゅつ) 律令制において高齢者や病人、困窮者、その他鰥寡孤独(身寄りのない人々)に対して国家が稲穀や塩などの食料品や布や綿などの衣料品を支給する福祉制度、あるいは支給する行為そのものを指す」とある。

その他、「賑恤米記 田中光顕家訓」と記された案内のある石碑があった。賑恤(しんじゅつ)と読む。Wikipediaには「賑恤(しんじゅつ) 律令制において高齢者や病人、困窮者、その他鰥寡孤独(身寄りのない人々)に対して国家が稲穀や塩などの食料品や布や綿などの衣料品を支給する福祉制度、あるいは支給する行為そのものを指す」とある。

石碑に刻まれた文字をつぶさに読んだわけではないが、困窮者に対して二十四袋を頒」とか「以て社会政策上、其の功績の顕著・・」といった文字が読める。賑恤の心をその家訓としたということだろうか。「賑恤米記」「田中光顕家訓」で検索したがヒットせず詳細はわからない。

いの町の中心へと予土往還を進む

明治になると藩政の縛りから解放されたゆえか、明治12年(1879)の記録には伊野村の総戸数810戸であり、その内紙漉き253戸、諸卸商43戸、諸小売商61戸と「和紙の町」となっている。

いの町の案内に「始まりの町」とあり、現在では日本最古となった路面電車が、明治41年(1908)伊野町まで開通したとあったが、これも和紙などの物資を高知港に運ぶためでもあったと言われる。

また、伊野村は紙漉きだけでなく、近世後期には在郷町として発展したとされるが、それは仁淀川水運の発達により上流の物資が集散地となったゆえとのこと。現在も天神地区、また旧市街には往昔の繁栄を誇った商家の町並みが残ると言う。

明治になると藩政の縛りから解放されたゆえか、明治12年(1879)の記録には伊野村の総戸数810戸であり、その内紙漉き253戸、諸卸商43戸、諸小売商61戸と「和紙の町」となっている。

いの町の案内に「始まりの町」とあり、現在では日本最古となった路面電車が、明治41年(1908)伊野町まで開通したとあったが、これも和紙などの物資を高知港に運ぶためでもあったと言われる。

また、伊野村は紙漉きだけでなく、近世後期には在郷町として発展したとされるが、それは仁淀川水運の発達により上流の物資が集散地となったゆえとのこと。現在も天神地区、また旧市街には往昔の繁栄を誇った商家の町並みが残ると言う。

●在郷町

「在郷(ざいごう、ざいきょう)」とは、「田舎」「農村部」を意味する。つまり在郷町とは、農村の中に形成された町場を意味する。主要な街道・水運航路が通る農村においては、その街道沿いに形成されている場合もある(Wikipedia)。

〇吾川郡いの町

吾川郡いの町の行政域は南北に長い。土佐街道歩きのため愛媛県西条市から国道194号に乗り、5キロ以上もある寒風山トンネルを抜けると吾川郡いの町に入る。吉野川水系の谷筋を進み、仁淀川水系の分水界となる山稜を越えるといった、四国の水系を代表するふたつの水系を南下し高知市と境を接する区域までをその町域とする。人口も高知の町村では最大の2万名以上からなるとのことである。

平成16年(2004年)吾川郡伊野町、吾北村、土佐郡本川村が合併(新設合併)し誕生。その際、現在の平仮名表記になった。

国道194号(国道33号並走区間)に合流

地図を見ると、迂回丘陵越えの近く、宇治川の北の山裾に八代八幡がある。そこの神楽殿は国の重要有形民俗文化財に指定されている、と。上述の如く迂回路チェックの道を八代神社に続く山裾の道を辿ったのはこの故でもある。

地図を見ると、迂回丘陵越えの近く、宇治川の北の山裾に八代八幡がある。そこの神楽殿は国の重要有形民俗文化財に指定されている、と。上述の如く迂回路チェックの道を八代神社に続く山裾の道を辿ったのはこの故でもある。

今回は日高村から吾川郡いの町を経て高知城下の西の番所、思案橋番所跡までをつなぐ。その間、国道を阻む丘陵が3カ所ある。今の建設工事の技術であれば丘陵を切り崩し、トンネルを抜きと、どうといった丘陵ではないだろうが、往昔の丘陵越えは難路であったろうと、丘陵に向き合うたびに往昔の往還道としては丘陵を迂回したろうか、難路でも丘陵を越えただろうかとほとんど妄想で道筋を選び先を進み、最終地点である思案橋番所を繋いだ。ために、資料がなかったとはいえ、予土往還を歩き終えたといった感慨は今ひとつといったところではある。

何故に資料が少ないのか、それとも単に見つけられなかっただけなのか、それもはっきりしない。先回もメモしたように、予土往還を辿ると言うのは少々面映いが、とりあえずメモをはじめる。

本

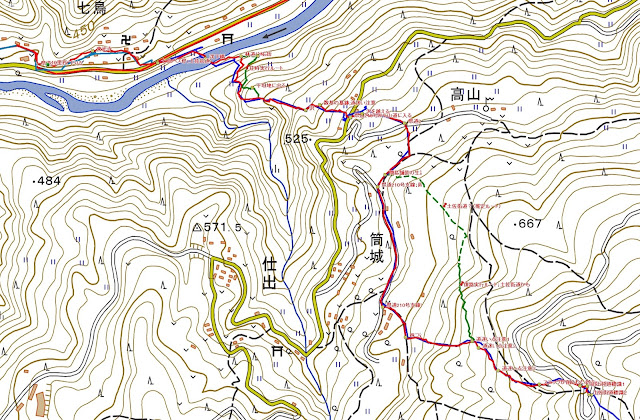

本日のルート;高岡郡日高村から高知市へ

■高岡郡日高村から吾川郡いの町へ■

日高村の調整池>日高橋の東、丘陵部を迂回>小村神社>丘陵部を迂回>吾川郡いの町・国道33号に戻る>仁淀川>椙本神社>いの町の中心地へ

■吾川郡いの町から高知市へ■

国道194号(国道33号並走区間)に合流>高知西バイパスを越え高知市域へ>咥内(こうない)坂>朝倉駅前より旧国道筋に入る>鏡川橋を渡り「とさでん蛍橋停留場」手前を右に逸れ思案橋跡へ>思案橋番所跡案内

■高岡郡日高村から吾川郡いの町へ■

日高村の調整池>日高橋の東、丘陵部を迂回>小村神社>丘陵部を迂回>吾川郡いの町・国道33号に戻る>仁淀川>椙本神社>いの町の中心地へ

■吾川郡いの町から高知市へ■

国道194号(国道33号並走区間)に合流>高知西バイパスを越え高知市域へ>咥内(こうない)坂>朝倉駅前より旧国道筋に入る>鏡川橋を渡り「とさでん蛍橋停留場」手前を右に逸れ思案橋跡へ>思案橋番所跡案内

高岡郡日高村から高知市へ

■高岡郡日高村から吾川郡いの町へ■

先回の散歩でメモした海津見神社の先、土佐加茂駅を越えると高岡郡佐川町を離れ高岡郡日高村に入る。日高村は(1954年)、 日下村・能津村および加茂村の一部が合併して発足。村名は「日本」と「高知県」から1文字ずつ取ったことに由来する、とある(Wikipediaより)。日は日下からかともおもったのだが、それは合併に際して他の村からの異議が出そう。日本の高知の村。人口5000名弱。町になる要件は人口8000名とも5000名とも言われる。

日下調整池

高岡郡日高村に入ると、道の右手の日下川は一見里池とも見える大きな湿地が見える。案内には「内陸型洪水調整池」とある。地図を見るとその東で日下川に合流する戸梶川にも調整池が整備されている。これってなんだろう。

高岡郡日高村に入ると、道の右手の日下川は一見里池とも見える大きな湿地が見える。案内には「内陸型洪水調整池」とある。地図を見るとその東で日下川に合流する戸梶川にも調整池が整備されている。これってなんだろう。チェックすると、日下川の低平地部は、仁淀川との合流点より上流に向かって堤内地盤が低くなる極めて特殊な"低奥型地形"となっており、また日下川が緩勾配であるため水はけが悪く、仁淀川本川の水位上昇の影響などを受け、内水氾濫を引き起こしやすい地形特性となっている。更に日下川と仁淀川の合流点では丘陵が南に突き出し、仁淀川が大きく蛇行している。仁淀川の水が「滞留」しやすいような流路ともなっている。

この地形特性に加えて野中兼山による治水事業が仁淀川の河床上昇・水位上昇に輪をかけることになる。藩政時代の慶安元年(1648)より6年の歳月をかけ日下川が仁淀川に合流する少し下流、仁淀川左岸の地を潤すため設けられた八田堰、承応3年(1654)より2年の月日をかけて、八田堰上流に設けられ仁淀川右岸を潤すことになる鎌田堰により仁淀川の河床が上昇し、逆流による内水氾濫が多発することになったと言う。仁淀川流域は全国屈指の多雨地帯でもあり、仁淀川の水位が上昇すると甚だしく、その度に日下川流域の日高村は内陸型洪水被害に悩まされた。

昭和に入ってもその状況は大きく変わらない。昭和30年(1955)には日下川下流域に日下放水路隧道工事を計画し、昭和35年(1960)に完成。日下川に溢れた水を3キロ弱トンネルを通し八田堰下流で仁淀川に水を流す対策を施工するも、昭和50年(1975)8月台風第5号による洪水では日高村の平野部のほぼ全域が水没し、また昭和51年(1976)9月台風第17号による洪水でも前年と同規模の被害が発生。その他の台風でも床上浸水被害が頻発している。

その間、昭和50年(1975)には二本目の放水路を計画。日下川治水抜工事(派川日下川)を行い、これも八田堰下流南の谷に水を逃がすといった工事が行われているが、それでも洪水を防ぐことができず、平成26年(2014)の台風12号で日高村の浸水、国道通行止め・土讃線不通といった被害が出たため、内陸型洪水への対策として、平成29年(2017)より3本目の放水路トンネル、日下川から東へ5キロ以上の放水路トンネルを抜き八田堰近くで仁淀川に落とす計画(日下川新規放水路)が進んでいるようである。

あまりに自然な景観を呈する調整池より話が広がってしまった。この辺りにしてさ、先に進む。

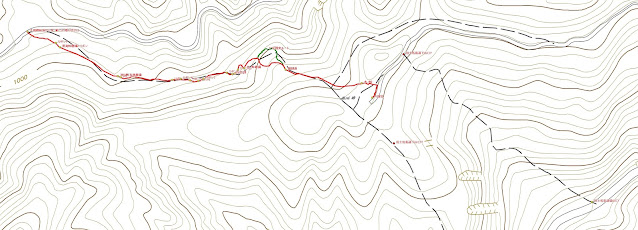

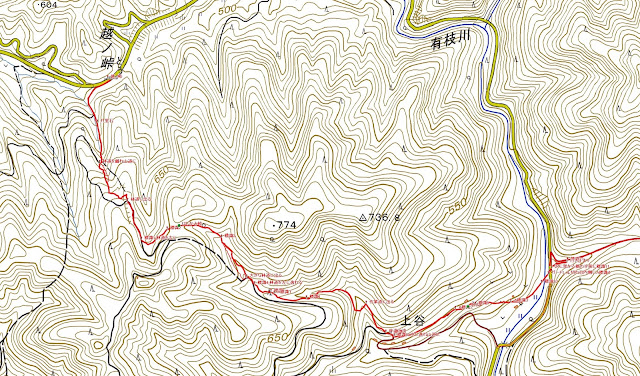

日高橋の東、丘陵部を迂回

|

| 日下橋先の丘陵を迂回 |

日下川に戸梶川が合流する箇所に架かる日高橋を渡ると、その先に丘陵部がある。予土往還の道筋についてちょっと悩む。地図には国道33号を松山街道としているのだが、丘陵部を抜ける土讃線・国道が如何にも坂を切り下げ、切通しとしたように思える。荷馬車往来を常とする平地の往還としえだては坂の丘陵を越えるより、少し遠回りでも丘陵部を迂回するのではないだろうか。何かそれを証するエビデンスは?

チェックすると土讃線は大正13年(1924)3月30日に須崎・日下駅間が開通し、日下駅が終点となっている。そして日下・高知間が開通したのが同年11月15日。何故に日下を終点としたのだろうか。諸要因は不明のため地形だけで判断すれば、日高村から高知まで3カ所、道を遮る丘陵地があり、それぞれ国道を抜くために困難に直面したようである。この丘陵もそのひとつ。とすれば、確たる根拠はないが、往昔の往還はなんとなく丘陵部を迂回するのではと思えて来た。

実際、『日高村史』には、「(1961年(昭和36年)国道橋及び鉄橋の工事困難を極め、七月に入りて漸く完成。正寺岡橋・福良橋間、戸梶川下流域柿の木畑岡花の切り取り工事に着手」とある。正寺岡橋は国道33号・日下川に架かる日下橋の一筋下流に架かる。福良川はその下流にあり、この文字面だけで見れば、旧国道は丘陵部を迂回しているようにも思える。

で、正寺岡橋をもう少し深堀すると、この橋は藩政期、日下大橋と称され橋の袂には日下大橋番所があったとのこと。どうも往昔の予土往還は丘陵部を迂回していたように思える。

因みに、これも確たる根拠ではないが、予土往還の資料を探すため途次図書館に拠ったとき、気分転換に手に取った坂本龍馬脱藩の道として、丘陵を迂回し国道33号日高橋の一筋上流に架かる正寺岡橋を渡るルートが記されていた(書名は覚えていない)。土佐藩内の脱藩道に関する資料が残っているわけでもなく、推定ルートではあろうが、日下大橋番所跡を抜ける丘陵迂回ルートを辿ることにした。

●日下川放水路呑口

日下川と戸梶川の合流点、日下橋の近くに日下川放水路の呑口がある。この放水路のことはメモの段階でわかったこと。水路フリークとしては寄ってみたい施設であるが、常の如く後の祭りであった。

小村神社

チェックすると土讃線は大正13年(1924)3月30日に須崎・日下駅間が開通し、日下駅が終点となっている。そして日下・高知間が開通したのが同年11月15日。何故に日下を終点としたのだろうか。諸要因は不明のため地形だけで判断すれば、日高村から高知まで3カ所、道を遮る丘陵地があり、それぞれ国道を抜くために困難に直面したようである。この丘陵もそのひとつ。とすれば、確たる根拠はないが、往昔の往還はなんとなく丘陵部を迂回するのではと思えて来た。

実際、『日高村史』には、「(1961年(昭和36年)国道橋及び鉄橋の工事困難を極め、七月に入りて漸く完成。正寺岡橋・福良橋間、戸梶川下流域柿の木畑岡花の切り取り工事に着手」とある。正寺岡橋は国道33号・日下川に架かる日下橋の一筋下流に架かる。福良川はその下流にあり、この文字面だけで見れば、旧国道は丘陵部を迂回しているようにも思える。

で、正寺岡橋をもう少し深堀すると、この橋は藩政期、日下大橋と称され橋の袂には日下大橋番所があったとのこと。どうも往昔の予土往還は丘陵部を迂回していたように思える。

因みに、これも確たる根拠ではないが、予土往還の資料を探すため途次図書館に拠ったとき、気分転換に手に取った坂本龍馬脱藩の道として、丘陵を迂回し国道33号日高橋の一筋上流に架かる正寺岡橋を渡るルートが記されていた(書名は覚えていない)。土佐藩内の脱藩道に関する資料が残っているわけでもなく、推定ルートではあろうが、日下大橋番所跡を抜ける丘陵迂回ルートを辿ることにした。

●日下川放水路呑口

日下川と戸梶川の合流点、日下橋の近くに日下川放水路の呑口がある。この放水路のことはメモの段階でわかったこと。水路フリークとしては寄ってみたい施設であるが、常の如く後の祭りであった。

小村神社

洪水多発地帯であったとすれば山裾の道を辿ったのであろうと、日下駅から北に山裾を進む道に入り、日下川に架かる正寺岡橋を渡り、道なりに鍛冶屋、福良の集落を辿り丘陵部を迂回し国道33号に出る。その直ぐ先、道の左手に小村(おむら)神社が建つ。

洪水多発地帯であったとすれば山裾の道を辿ったのであろうと、日下駅から北に山裾を進む道に入り、日下川に架かる正寺岡橋を渡り、道なりに鍛冶屋、福良の集落を辿り丘陵部を迂回し国道33号に出る。その直ぐ先、道の左手に小村(おむら)神社が建つ。長い杉並木の参道の先に社殿。案内には「小村神社と牡丹杉(村文化財指定 昭和三十六年 人皇三十一代用命帝の二年、高岡の首(郡長のこと) と日下氏 (当時この付近を支配していた人)が、先祖の国常立命を祭って創建し御霊に環頭の大刀を奉納したと伝えられる国史現在社で、元国の安上官幣の御社であった。往古は土佐二の宮で、二の宮天神と称し日下の総鎮守である。祭神は国常立命で御神体は太刀である。

御神体の環頭大刀は国宝に、木造の菩薩面二点は重要文化財にいずれも一九三七年指定された。その他の社宝に南北朝時代の銅鏡三面 三十歌仙額、小野道風の書等がある。

社殿の背後に樹齢千年の燈明杉 又は牡丹杉と称する老杉がウッ蒼と天を摩し荘厳さを感じさせている。この杉の大木は下枝は杉葉であるが中程より上は檜がハクの葉様で稀れに見る珍種である。伝説によると宝永二年七月仁淀川大氾濫の夜、また安政元年の大地震の前晩、、日露戦役の時など何か異変ある時には杉の精に大きな霊火が欄々と懸ったとのことで、里人は神木として崇拝して来たものである」とある。

御神体の環頭大刀は国宝に、木造の菩薩面二点は重要文化財にいずれも一九三七年指定された。その他の社宝に南北朝時代の銅鏡三面 三十歌仙額、小野道風の書等がある。

社殿の背後に樹齢千年の燈明杉 又は牡丹杉と称する老杉がウッ蒼と天を摩し荘厳さを感じさせている。この杉の大木は下枝は杉葉であるが中程より上は檜がハクの葉様で稀れに見る珍種である。伝説によると宝永二年七月仁淀川大氾濫の夜、また安政元年の大地震の前晩、、日露戦役の時など何か異変ある時には杉の精に大きな霊火が欄々と懸ったとのことで、里人は神木として崇拝して来たものである」とある。●国史現在社

10世紀の初頭にまとめられた《延喜式》には,全国で2861の神社,3132座の神名が記載されているが,そこに見える神社を後世式内社(しきないしや)という。また式内社以外に六国史に名が記されている神社が391社あり,それらを国史現在社といった。こうした三千数百の神社は,国家が公認した特殊な勢力のある神社。。。」といった説明があった(「コトバンク」より)

〇六国史

官撰(かんせん)の6種の国史の総称。奈良・平安時代に編纂(へんさん)された『日本書紀』『続日本紀(しょくにほんぎ)』『日本後紀』『続日本後紀』『日本文徳(もんとく)天皇実録』『日本三代実録』がそれである(「日本大百科全書」より)。

●安上

案上?。案上とは祈年祭(としごいのまつり)、新嘗祭(にいなめのまつり)、月次祭(つきなみのまつり)などの時に、神祇官(じんぎかん)が社格の高い大社の幣帛(へいはく)を案上に置いて奉ること。また、その社。案は机の意(「コトバンク」より)。

国史現在社、案上共に、この社が由緒ある社であったということだろう。

●仁井田神社

境内に摂社として仁井田神社が祀られる。予土往還の途次幾度かメモしたように仁井田神社は伊予の越智氏ゆかりの社である。

Wikipediaには「越智国造の小知命(小千命/乎致命)の墓が今治市の「日高」に伝わること等から、この小知命が当地に至り、国土開発の神として国常立命を祀り大刀を神体としたとする」とし、続けて「なお創建に関わる伝承として、元々は伊予国御三戸(現在の愛媛県上浮穴郡久万高原町の地名:おみど)に鎮座したが、洪水で流されて越知町宮地(古名を「小村」とする)に移り、さらに貞観3年(861年)秋に大洪水で大刀・社殿とも流れて神谷に、ついで日高村に移ったともいわれる」とあった。

何となく仁淀川水系をおさえた豪族との関連を感じさせる縁起である。

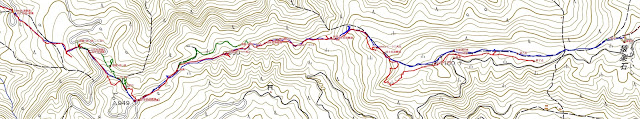

丘陵部を迂回

|

| 小村神社先の丘陵を迂回 |

小村神社社殿から国道33号に戻る。と、国道の前面は仁淀川に突き出た丘陵に遮られ、国道・土讃線は如何にも切通しといったところを抜けて行く。国道の南北を囲む最西端の丘陵の内、北側の丘陵は往昔、南の谷より仁淀川に注いだであろう感のある河川の流れによって切りとられた独立丘陵となっている。その独立丘陵は仁淀川まで突き出ているため、この丘陵を迂回することはできない。

南北を丘陵に挟まれた切通しを進み独立丘陵の東端に。ここでちょっと悩む。国道33号を直進するのか、それとも独立丘陵の東端とその東の丘陵部との間の「谷筋」を北に進み、丘陵部を迂回するのか、どちらが往昔の予土往還だろう。

国道33号は独立丘陵東端から下り気味となっておりそれほどの難路とはなっていないが、道路改修時には往々にして坂の切り下げが行われるので、現在の地形からだけでは往昔の丘陵部の姿の判断は難しい。

で、結局丘陵部を迂回することにした。確たる根拠はないのだが、上述図書館で見た龍馬脱藩時の道としては、この丘陵部を迂回しているということだけが迂回の因。脱藩の道といっても記録があるわけでもなく推定ルートであろうが、他に頼るべき資料もなく、取敢えず迂回ルートを選択した。

吾川郡いの町・国道33号に戻る

少し北に進み、これも仁淀川沿いに残る小さな独立丘陵を右に折れ先に進む。日高村より吾川郡いの町となった丘陵北側の道を進み茂地、波川北、宮ノ東の集落を抜け県道33号に戻る。

●日下川・仁淀川合流点

地図に「日下川・仁淀川合流点」が記される。仁淀川沿いに残る小さな独立丘陵を右に折れず、仁淀川の川筋に進んだところである。当日は「日下川・仁淀川合流点」にどんな意味があるのか?とそのままパスしてしまったのだが、メモの段階でその合流点には昭和12年(1937)に造られた井筋への取水口があった。また、丘陵地を迂回しないで国道33号を進むと、取水口から取り込んだ用水路の開渠部が地図に記されている。これも、行きあたりばったりゆえの後の祭りとなった。

〇鎌田井筋

鎌田井筋は野中兼山の治水・利水事績のひとつ。仁淀川西岸、高岡郡を潤すため承応3(1654)年鎌田堰築造に着工。取水堰は現在の土讃線が仁淀川を渡る箇所に造られた。この堰の長さは545m(300間)、18.1m(10間)、高さ12.7m(7間)に及び、鎌田(右岸)に近いところに"水越し"を設け、ここを通過する舟筏で賑わい「鎌田堰の筏越し」として名高かったといのこと。現在その場に記念堰石碑が残る。

堰の工事は記録によると着工が承応3年(1654)、完成まで2ヵ年の歳月を要した、と。その後天和3年(1683)まで、おおよそ30年の歳月をかけ用水路を整備。鎌田井筋と呼ばれるその水路は、23㎞弱(5里24町32間)に及び、東岸に設けられた兼山の事績である八田、弘岡井筋と合わせると、幹流2、支流6となり、30年にも及ぶ井筋開削の結果、その延長48.32㎞、灌漑面積は1549ha(1549町4反4畝)もの大新田、沃野を作り出した。

なお、上述仁淀川の取水口は昭和12年(1937)、堰を築くことなく水門を設け、トンネルを掘り抜き、自然流水の方法に改築した。ために、約300年に近い歳月利用されてきた「鎌田堰」は昭和17年(1942)年をもって取り除かれることとなった。

鎌田井筋は現在ではほとんどその姿を留めず、土讃線鉄橋近くのいの町の川内小学校の東と仁淀川堤防の間に大きく掘削された井筋の跡が残っているのみ、という。

とは言うものの、土佐の歩き遍路の折、35番札所清瀧寺を訪ね土佐市高岡町を歩いたのだが、町中を縦横に走る用水路を鎌田井筋とする写真が結構あった。はてさて。

仁淀川

国道筋に戻り仁淀川を渡る。Wikipediaに拠れば、「四国の最高峰である石鎚山に源を発する面河川と、分水嶺である三坂峠から流れる久万川が、御三戸(愛媛県上浮穴郡久万高原町)で合流して形成される。四国山地に深いV字谷を刻みながら南下し、やがて高知県高知市/土佐市付近で太平洋へと注ぎ込む。

愛媛県内では面河川(おもごがわ)と呼ばれる。石鎚山などの源流から太平洋に注ぐ河口まで流路延長124km。吉野川・四万十川に次ぐ四国第三の河川で.水質は全国1位(2010年)で、水面が青く美しい「仁淀ブルー」と呼ばれる淵や滝壺などがある。

仁淀川の川名の由来は諸説あり、平城天皇の皇子であった高岳親王が土佐国(現在の高知県)に来た際、山城国(京都府南部)の淀川に似ているので「仁淀」と名付けたというもの、また有力な説としては、『延喜式』に貢ぎ物として「贄殿川」のアユが登場した。「贄殿」とは宮中の厨房で、諸国から魚などの貢ぎ物(贄)を納める所である。のちに贄殿川から転じて仁淀川になったというもの、更には古代の仁淀川は、大神に捧げる酒をこの川で醸造したことから、「神河」(みわがわ、三輪川)と呼ばれ、いつしか仁淀川となったと言われる」、といった由来説が記されていた。

今回の伊予の久万高原越ノ峠からはじめた予土往還の旅も、越ノ峠から山を越えた先で仁淀川水系面河川筋の七鳥に下り、そこから南下する面河川と分かれ黒滝峠・水ノ峠と山地を進み、一度仁淀川水系土居川の谷筋の町池川に下り、さらに山入りし鈴ヶ峠を越えて越知の堂ノ岡で四国山地を南流・東進・北流してきた仁淀川本流に再会。そこから越知の町、佐川の町を経てこの地で仁淀川に再々会した。予土往還は仁淀川が蛇行する四国山地を東北に突き切ってきた感がある。

椙本神社

南北を丘陵に挟まれた切通しを進み独立丘陵の東端に。ここでちょっと悩む。国道33号を直進するのか、それとも独立丘陵の東端とその東の丘陵部との間の「谷筋」を北に進み、丘陵部を迂回するのか、どちらが往昔の予土往還だろう。

国道33号は独立丘陵東端から下り気味となっておりそれほどの難路とはなっていないが、道路改修時には往々にして坂の切り下げが行われるので、現在の地形からだけでは往昔の丘陵部の姿の判断は難しい。

で、結局丘陵部を迂回することにした。確たる根拠はないのだが、上述図書館で見た龍馬脱藩時の道としては、この丘陵部を迂回しているということだけが迂回の因。脱藩の道といっても記録があるわけでもなく推定ルートであろうが、他に頼るべき資料もなく、取敢えず迂回ルートを選択した。

吾川郡いの町・国道33号に戻る

少し北に進み、これも仁淀川沿いに残る小さな独立丘陵を右に折れ先に進む。日高村より吾川郡いの町となった丘陵北側の道を進み茂地、波川北、宮ノ東の集落を抜け県道33号に戻る。

●日下川・仁淀川合流点

地図に「日下川・仁淀川合流点」が記される。仁淀川沿いに残る小さな独立丘陵を右に折れず、仁淀川の川筋に進んだところである。当日は「日下川・仁淀川合流点」にどんな意味があるのか?とそのままパスしてしまったのだが、メモの段階でその合流点には昭和12年(1937)に造られた井筋への取水口があった。また、丘陵地を迂回しないで国道33号を進むと、取水口から取り込んだ用水路の開渠部が地図に記されている。これも、行きあたりばったりゆえの後の祭りとなった。

〇鎌田井筋

鎌田井筋は野中兼山の治水・利水事績のひとつ。仁淀川西岸、高岡郡を潤すため承応3(1654)年鎌田堰築造に着工。取水堰は現在の土讃線が仁淀川を渡る箇所に造られた。この堰の長さは545m(300間)、18.1m(10間)、高さ12.7m(7間)に及び、鎌田(右岸)に近いところに"水越し"を設け、ここを通過する舟筏で賑わい「鎌田堰の筏越し」として名高かったといのこと。現在その場に記念堰石碑が残る。

堰の工事は記録によると着工が承応3年(1654)、完成まで2ヵ年の歳月を要した、と。その後天和3年(1683)まで、おおよそ30年の歳月をかけ用水路を整備。鎌田井筋と呼ばれるその水路は、23㎞弱(5里24町32間)に及び、東岸に設けられた兼山の事績である八田、弘岡井筋と合わせると、幹流2、支流6となり、30年にも及ぶ井筋開削の結果、その延長48.32㎞、灌漑面積は1549ha(1549町4反4畝)もの大新田、沃野を作り出した。

なお、上述仁淀川の取水口は昭和12年(1937)、堰を築くことなく水門を設け、トンネルを掘り抜き、自然流水の方法に改築した。ために、約300年に近い歳月利用されてきた「鎌田堰」は昭和17年(1942)年をもって取り除かれることとなった。

鎌田井筋は現在ではほとんどその姿を留めず、土讃線鉄橋近くのいの町の川内小学校の東と仁淀川堤防の間に大きく掘削された井筋の跡が残っているのみ、という。

とは言うものの、土佐の歩き遍路の折、35番札所清瀧寺を訪ね土佐市高岡町を歩いたのだが、町中を縦横に走る用水路を鎌田井筋とする写真が結構あった。はてさて。

仁淀川

国道筋に戻り仁淀川を渡る。Wikipediaに拠れば、「四国の最高峰である石鎚山に源を発する面河川と、分水嶺である三坂峠から流れる久万川が、御三戸(愛媛県上浮穴郡久万高原町)で合流して形成される。四国山地に深いV字谷を刻みながら南下し、やがて高知県高知市/土佐市付近で太平洋へと注ぎ込む。

愛媛県内では面河川(おもごがわ)と呼ばれる。石鎚山などの源流から太平洋に注ぐ河口まで流路延長124km。吉野川・四万十川に次ぐ四国第三の河川で.水質は全国1位(2010年)で、水面が青く美しい「仁淀ブルー」と呼ばれる淵や滝壺などがある。

仁淀川の川名の由来は諸説あり、平城天皇の皇子であった高岳親王が土佐国(現在の高知県)に来た際、山城国(京都府南部)の淀川に似ているので「仁淀」と名付けたというもの、また有力な説としては、『延喜式』に貢ぎ物として「贄殿川」のアユが登場した。「贄殿」とは宮中の厨房で、諸国から魚などの貢ぎ物(贄)を納める所である。のちに贄殿川から転じて仁淀川になったというもの、更には古代の仁淀川は、大神に捧げる酒をこの川で醸造したことから、「神河」(みわがわ、三輪川)と呼ばれ、いつしか仁淀川となったと言われる」、といった由来説が記されていた。

今回の伊予の久万高原越ノ峠からはじめた予土往還の旅も、越ノ峠から山を越えた先で仁淀川水系面河川筋の七鳥に下り、そこから南下する面河川と分かれ黒滝峠・水ノ峠と山地を進み、一度仁淀川水系土居川の谷筋の町池川に下り、さらに山入りし鈴ヶ峠を越えて越知の堂ノ岡で四国山地を南流・東進・北流してきた仁淀川本流に再会。そこから越知の町、佐川の町を経てこの地で仁淀川に再々会した。予土往還は仁淀川が蛇行する四国山地を東北に突き切ってきた感がある。

椙本神社

|

| 釈超空の歌碑 |

仁淀川橋を渡ると国道33号は北から下ってきた国道194号との並走区間となる。直ぐ椙本神社。道に接する一の鳥居を潜るとすぐ二の鳥居。鳥居前に釈超空の歌碑。[いののかみ この川くまに よりたまひし 日を かたらへば ひとの ひさしき]と刻まれる。

仁淀川橋を渡ると国道33号は北から下ってきた国道194号との並走区間となる。直ぐ椙本神社。道に接する一の鳥居を潜るとすぐ二の鳥居。鳥居前に釈超空の歌碑。[いののかみ この川くまに よりたまひし 日を かたらへば ひとの ひさしき]と刻まれる。釈超空は日本の民俗学者、国文学者、国語学者である折口 信夫(おりくち しのぶ(のぶを)の詩人・歌人として号である。

境内の案内には「いの大国さま 椙本神社 神社の創建は延暦 12年と伝えられ、「いのの大国さま」の名で親しまれる。財福、縁結び、商売繁盛の神として厚い信仰が寄せられる。神社には鎌倉時代の作「八角形漆塗神輿」(国重要文化財)が伝わり、高知県三大祭りの一つに数えられる秋の大祭には、神輿(複製)を先頭に、古式豊かなおなばれが町並みを練り歩く」とある。

大国さまとは祭神である大国主命ゆえであろうか。拝殿前に「さすり大国」さまの像が立つ。その姿は七福神の大黒さま。大国主が大黒さまと習合した所以であろう。

社伝では、祭神の事蹟は寛文六年(1666年)の仁淀川洪水で古記録が流失したため不詳ではあるが、大和の国三輪から神像を奉じて、阿波を経て吉野川を遡り、伊予国東川の山中に至り、その後、仁淀川洪水の時に河畔に流着したのを加治屋谷に斎き祀ったといわれているとのこと。

創祀は延暦十二年(793年)。その後、元慶年間(880年代)に現在地へ祀られるようになった。

いのの大国さまと称されて古くから上下の信仰を受けている。

●伊予の東川・仁淀川水系の鍛冶屋谷

伊予の国東川ってどこだろう。予土往還を久万高原の越ノ峠から山を越え面河川の谷の七鳥に出たとき、そこから予土往還はふたつあり、ひとつは今回辿ってきた予土国境黒滝峠を抜ける通称、予土往還高山通り。もうひとつは現在の国道494号に沿って進む往還道。

で、この国道494号筋の往還国境の塩野峠(サレノ峠)を源流域とする「東川」があった。とはいえこの東川は??野川筋ではなく仁淀川水系。吉野川を遡上しても分水界を越えて仁淀川水系の東川に流れるにはちょっと大変。 また鍛冶屋谷もどこだろう。は仁淀川支流上八川川支流小川川枝支流西浦川支流鍛冶屋谷がある。 東川も鍛冶屋谷もどこなのかはっきりしないが、とりあえずチェックだけしておいた。吉野川から分水界を越えて仁淀川に乗り換えるのはちょっと難しそうに思えるが、縁起は縁起として「置いておく」べきか。

境内にあった案内板;

●伊予の東川・仁淀川水系の鍛冶屋谷

伊予の国東川ってどこだろう。予土往還を久万高原の越ノ峠から山を越え面河川の谷の七鳥に出たとき、そこから予土往還はふたつあり、ひとつは今回辿ってきた予土国境黒滝峠を抜ける通称、予土往還高山通り。もうひとつは現在の国道494号に沿って進む往還道。

で、この国道494号筋の往還国境の塩野峠(サレノ峠)を源流域とする「東川」があった。とはいえこの東川は??野川筋ではなく仁淀川水系。吉野川を遡上しても分水界を越えて仁淀川水系の東川に流れるにはちょっと大変。 また鍛冶屋谷もどこだろう。は仁淀川支流上八川川支流小川川枝支流西浦川支流鍛冶屋谷がある。 東川も鍛冶屋谷もどこなのかはっきりしないが、とりあえずチェックだけしておいた。吉野川から分水界を越えて仁淀川に乗り換えるのはちょっと難しそうに思えるが、縁起は縁起として「置いておく」べきか。

境内にあった案内板;

〇「伊野町保護文化財 第六一号 昭和六三年四月十八日指定

〇「伊野町保護文化財 第六一号 昭和六三年四月十八日指定(歴史資料)椙本神社の宝物類 絵馬群

宝物類は宸筆額(天子の筆跡)をはじめ山内氏ゆかりと伝えられる茶釜、山内一豊の折紙、野中与左衛門の手紙、師子頭、田楽面その他計一四点。

絵馬群は正保四年(一六四七)中内甚右衛門奉納の彫刻銅版「つなぎ馬」安永八年(一七七九)藤原茂樹奉納「七福神」その他で計五九点。大正時代以降の奉納絵馬はすべて除外しています。 今次指定の絵馬は、奉献者が各年代各階層多方面にわたり、量、質共に多彩で県下随一と称されています。 信仰の歴史を探る貴重な資料であり、また美術工芸的な面での価値も高いとされております。

〇伊野町保護文化財 「第三八号 昭和五九年四月十一月七日指定

有形(絵画) 長谷川信秋の曽我物語 所有者 椙本神社

有形(絵画) 長谷川信秋の曽我物語 所有者 椙本神社絵師信秋は長谷川等伯の族。正保三年(一六四六)の作品で奉納絵馬。画題は曽我物語の中の「朝比奈三郎草摺引の図」。設定大磯の長者の家。兄十郎を気づかつて駆けつけた曽我五郎を大力の朝比奈三郎が力任せに引き入れようとする場面である。

第三九郷昭和五九年四月十一月七日指定

有形(絵画)

吉井源太翁の富嶽

わが国製紙の功労者として知られる吉井源太翁、明治二三年(一八九〇)の作品で奉納絵馬。翁は早くから絵を嗜み、、楠瀬大枝のち徳弘董斉に南画を受けてよく山水の密画を残し、特に富縦にすぐれていた。絵馬には珍しい南画で一種の風格を備えた異色の作品である。

〇賑恤米記 田中光顕家訓

その他、「賑恤米記 田中光顕家訓」と記された案内のある石碑があった。賑恤(しんじゅつ)と読む。Wikipediaには「賑恤(しんじゅつ) 律令制において高齢者や病人、困窮者、その他鰥寡孤独(身寄りのない人々)に対して国家が稲穀や塩などの食料品や布や綿などの衣料品を支給する福祉制度、あるいは支給する行為そのものを指す」とある。

その他、「賑恤米記 田中光顕家訓」と記された案内のある石碑があった。賑恤(しんじゅつ)と読む。Wikipediaには「賑恤(しんじゅつ) 律令制において高齢者や病人、困窮者、その他鰥寡孤独(身寄りのない人々)に対して国家が稲穀や塩などの食料品や布や綿などの衣料品を支給する福祉制度、あるいは支給する行為そのものを指す」とある。石碑に刻まれた文字をつぶさに読んだわけではないが、困窮者に対して二十四袋を頒」とか「以て社会政策上、其の功績の顕著・・」といった文字が読める。賑恤の心をその家訓としたということだろうか。「賑恤米記」「田中光顕家訓」で検索したがヒットせず詳細はわからない。

いの町の中心へと予土往還を進む

|

| 琴平神社参道東にとさ電の車止め |

椙本神社を離れ先に進む。椙本神社で地図を見ると、国道33号から一筋東、町の中心に向かって進む道の地図上に「松山街道」の文字が記され、カクカクと曲がりながら町の中心部に向かう。いの町役場前を通り、琴平神社参道前に出ると、その東に線路の車止め。先にとさ電の軌道が続く。

●和紙発祥の地

●和紙発祥の地

いのは土佐和紙発祥の町として知られる。伊野村に紙漉きの技術がもたらされた時期は長曾我部氏の頃と言われ、秀吉の四国征伐後土佐に山内一豊が入国した際には、七色紙の和紙が献上されたという。

伊野村に商家が建ちはじめたのは野中兼山の治水事業により洪水の危険が緩和された頃と言われる。元禄年間の初めころ(17世紀末)椙本神社の門前に商業集落が形成された、と。

商家の中でも紙を取り扱う商人の増加は目覚ましく、土佐藩御用紙漉きの地として24軒の業者が選ばれ、幕府への献上紙や御用紙漉きを命ぜられ、その屋号は130を越えたという。

伊野村に商家が建ちはじめたのは野中兼山の治水事業により洪水の危険が緩和された頃と言われる。元禄年間の初めころ(17世紀末)椙本神社の門前に商業集落が形成された、と。

商家の中でも紙を取り扱う商人の増加は目覚ましく、土佐藩御用紙漉きの地として24軒の業者が選ばれ、幕府への献上紙や御用紙漉きを命ぜられ、その屋号は130を越えたという。

明治になると藩政の縛りから解放されたゆえか、明治12年(1879)の記録には伊野村の総戸数810戸であり、その内紙漉き253戸、諸卸商43戸、諸小売商61戸と「和紙の町」となっている。

いの町の案内に「始まりの町」とあり、現在では日本最古となった路面電車が、明治41年(1908)伊野町まで開通したとあったが、これも和紙などの物資を高知港に運ぶためでもあったと言われる。

また、伊野村は紙漉きだけでなく、近世後期には在郷町として発展したとされるが、それは仁淀川水運の発達により上流の物資が集散地となったゆえとのこと。現在も天神地区、また旧市街には往昔の繁栄を誇った商家の町並みが残ると言う。

明治になると藩政の縛りから解放されたゆえか、明治12年(1879)の記録には伊野村の総戸数810戸であり、その内紙漉き253戸、諸卸商43戸、諸小売商61戸と「和紙の町」となっている。

いの町の案内に「始まりの町」とあり、現在では日本最古となった路面電車が、明治41年(1908)伊野町まで開通したとあったが、これも和紙などの物資を高知港に運ぶためでもあったと言われる。

また、伊野村は紙漉きだけでなく、近世後期には在郷町として発展したとされるが、それは仁淀川水運の発達により上流の物資が集散地となったゆえとのこと。現在も天神地区、また旧市街には往昔の繁栄を誇った商家の町並みが残ると言う。●在郷町

「在郷(ざいごう、ざいきょう)」とは、「田舎」「農村部」を意味する。つまり在郷町とは、農村の中に形成された町場を意味する。主要な街道・水運航路が通る農村においては、その街道沿いに形成されている場合もある(Wikipedia)。

〇吾川郡いの町

吾川郡いの町の行政域は南北に長い。土佐街道歩きのため愛媛県西条市から国道194号に乗り、5キロ以上もある寒風山トンネルを抜けると吾川郡いの町に入る。吉野川水系の谷筋を進み、仁淀川水系の分水界となる山稜を越えるといった、四国の水系を代表するふたつの水系を南下し高知市と境を接する区域までをその町域とする。人口も高知の町村では最大の2万名以上からなるとのことである。

平成16年(2004年)吾川郡伊野町、吾北村、土佐郡本川村が合併(新設合併)し誕生。その際、現在の平仮名表記になった。

■吾川郡いの町から高知市へ■

|

| とさ電・伊野停留場 |

琴平神社参道脇の電車車止めのすぐ先に停留場。とさでん交通の伊野停留場。明治41年(1908)、土佐電気鉄道(とさでん交通の前身)伊野線として伊野と高知間が開業し、伊野で生産された紙が高知港へと運ばれた。貨物列車も運行され、製品や原材料の輸送が行われていたが昭和20年(1945)ごろに廃止された。

停留所の東から北に延びる線路が見える。開業当初から平成11年(1999)まであった車庫への留置線だろう。その直ぐ先に伊野駅前停留場。大正13年(1924)土讃線伊野駅の開業に合わせて開業した。

〇土佐電気鉄道株式会社(とさでんきてつどう)

かつて高知県高知市にあった路面電車と、路線バスを運営していた会社。平成26年(2014)10月1日より、高知県交通・土佐電ドリームサービスとともにとさでん交通株式会社へ事業統合した(Wikipedia)。

高知西バイパスを越え高知市域へ

停留所の東から北に延びる線路が見える。開業当初から平成11年(1999)まであった車庫への留置線だろう。その直ぐ先に伊野駅前停留場。大正13年(1924)土讃線伊野駅の開業に合わせて開業した。

〇土佐電気鉄道株式会社(とさでんきてつどう)

かつて高知県高知市にあった路面電車と、路線バスを運営していた会社。平成26年(2014)10月1日より、高知県交通・土佐電ドリームサービスとともにとさでん交通株式会社へ事業統合した(Wikipedia)。

高知西バイパスを越え高知市域へ

|

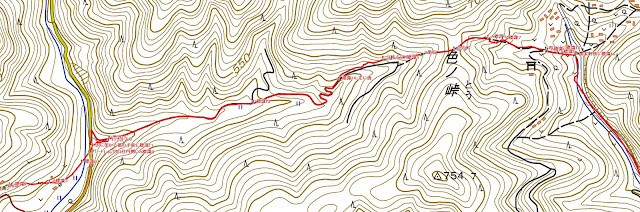

| 高知西バイパスを越えると構内坂の丘陵 |

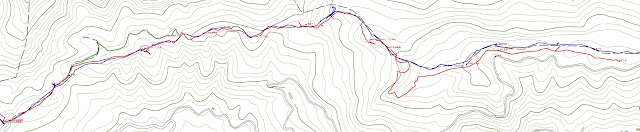

土讃線伊野駅の少し東で合流した国道194号(国道33号並走区間)を東に進む。道の南を流れていた宇治川は枝川駅手前で道の北側に移る。上述日下川と同じく、この宇治川も平地部の地盤が奥に行くに従って低くなり、三方を山で囲まれた内水の溜まりやすい鍋底地形。それに加え、川床勾配が極めて緩く、内水氾濫が頻発したようである。日下川流域がそうであったように、昭和50年(1975)の台風5号では甚大な被害を蒙ったとのことである。

先に進むと前面を丘陵が阻む。その手前、国道は高知西バイパスとして北に向かう。災害による通行止めや交通渋滞の解消のため、昭和49年(1974)4月に高知市鴨部~いの町波川間9.8kmを事業化。平成3年(1991)2月に米田(高知西)トンネル(635m)が貫通し、平成9年(1997)12月に開通、供用開始した。

旧国道は高知西バイパスより先は県道386号となり丘陵切通し部の咥内坂へと向かう。咥内坂はいの町と高知市の境となっている。

咥内(こうない)坂

先に進むと前面を丘陵が阻む。その手前、国道は高知西バイパスとして北に向かう。災害による通行止めや交通渋滞の解消のため、昭和49年(1974)4月に高知市鴨部~いの町波川間9.8kmを事業化。平成3年(1991)2月に米田(高知西)トンネル(635m)が貫通し、平成9年(1997)12月に開通、供用開始した。

旧国道は高知西バイパスより先は県道386号となり丘陵切通し部の咥内坂へと向かう。咥内坂はいの町と高知市の境となっている。

咥内(こうない)坂

|

| 咥内坂(左・とさ電、中央・高知道、右・土讃線) |

丘陵切通状の咥内坂には南北に高知自動車道、東西に県道、土讃線、とさでん交通伊野線が通る。現在は戦後の道路改修工事により峠部が数メートル切り下げられており、なんということのない「峠」ではあるが、明治時代以前は伊野と高知の間を遮る唯一の難所として、旅人、また紙の原材料や紙製品の往来にとって大きな難所となっていた、と。

明治になり現在の国道の前身である道が開かれ、峠に向かって蛇行しながら上り峠を越えていたようである。また峠部には明治時代の土佐電鉄伊野線開通時に開削された咥内坂隧道があり、その狭さゆえに輸送上の問題を抱えていた、と。

で、戦後、昭和33年(1958)から37年(1962)にかけて改良工事が行われ、峠部を切り下げ隧道を撤去し、国道と電車軌道の直線化を行ったとのことである。

〇丘陵迂回路

明治になり現在の国道の前身である道が開かれ、峠に向かって蛇行しながら上り峠を越えていたようである。また峠部には明治時代の土佐電鉄伊野線開通時に開削された咥内坂隧道があり、その狭さゆえに輸送上の問題を抱えていた、と。

で、戦後、昭和33年(1958)から37年(1962)にかけて改良工事が行われ、峠部を切り下げ隧道を撤去し、国道と電車軌道の直線化を行ったとのことである。

〇丘陵迂回路

|

| 咥内坂の丘陵 |

で、ここでちょっと悩む。往還道としてこの難路と言われる峠を牛馬が往来したのだろうか。どこか咥内坂を迂回する道はないだろうか?チェックすると咥内坂の北、宇治川の上流部に切通し状の地形があり、高知自動車道が丘陵を抜けている。高知自動車道が整備される以前、国土地理院の昭和50年(1975)の地図には丘陵を蛇行しながら越える道は見えるが、切通しは地図に無い。切通しは高知自動車道工事の折に開削されたもののように思える(根拠はない)。

予土往還ではないようには思えるが、取敢えず丘陵越えの風情が如何なるものか、予土往還の痕跡でもないものかと寄り道することに。

予土往還ではないようには思えるが、取敢えず丘陵越えの風情が如何なるものか、予土往還の痕跡でもないものかと寄り道することに。

|

| 昭和50年(1975)の地図 切通しは見られない(国土地理院) |

成り行きで山裾の道に入り宇治川の上流域へと向かい高知自動車道が丘陵を抜ける箇所に着く。高知自動車道に沿って2車線の車道が丘陵を上る。地形図でチェックすると比高差20mほどありそうだ。旧道らしきもの、予土往還の「何か」を示すものは何もない。

いの町と高知市を隔てる丘陵は東西南北に幅広く、元の国道筋に復帰するには結構な遠回りとなる。高知自動車道開通以前の蛇行する丘陵越えの坂を上り、大きく遠回りするくらいなら、難路であっても咥内坂を越えた方がよさげな気がする。予土往還は咥内坂越えの道筋であろうと思い込み、元に戻る。

〇八代八幡・八代の舞台

いの町と高知市を隔てる丘陵は東西南北に幅広く、元の国道筋に復帰するには結構な遠回りとなる。高知自動車道開通以前の蛇行する丘陵越えの坂を上り、大きく遠回りするくらいなら、難路であっても咥内坂を越えた方がよさげな気がする。予土往還は咥内坂越えの道筋であろうと思い込み、元に戻る。

〇八代八幡・八代の舞台

地図を見ると、迂回丘陵越えの近く、宇治川の北の山裾に八代八幡がある。そこの神楽殿は国の重要有形民俗文化財に指定されている、と。上述の如く迂回路チェックの道を八代神社に続く山裾の道を辿ったのはこの故でもある。

地図を見ると、迂回丘陵越えの近く、宇治川の北の山裾に八代八幡がある。そこの神楽殿は国の重要有形民俗文化財に指定されている、と。上述の如く迂回路チェックの道を八代神社に続く山裾の道を辿ったのはこの故でもある。

当日は神楽殿は修繕工事のようで見ることはできなかった。境内の案内はふたつあり、

ひとつは「国指定 重要有形民俗文化財 「八代の舞台」

指定の日昭和五十一年八月

指定の日昭和五十一年八月

|

| 八代の舞台 |

神楽殿は、約百年前に再建された歌舞伎廻り舞台で、昔のままの素ぼくなる姿態、稚拙な形式装置を残しており、全国でも珍しく糞重な文化の資料である。舞台は皿回式、二重台。

太夫座、花道 、スッボン等を有している。毎年、地芝居を上演する農村舞台の一典型をなすもので、独特な存在である。この舞台を通じて神祭の日(十一月五日)土地の老若男女が相集い、共に豊作を祝い日頃の労苦を忘れ、遊び戯れた平和で素ほくな昔の人々の生活が偲ばれる」と。

もうひとつには「国指定重要有形民俗文化財 「八代の舞台」

指定の日 昭和五十一年八月二十三日

この舞台は昔、神楽殿として神楽が奉納されていたが、徳川時代後期、全国的な歌舞伎流行のとき、「氏神様は芝居がお好き」とて歌舞伎奉納が行われ、以来、氏子の若い衆により十一月五日の神祭の夜、毎年演じられ、神も人も老若男女共に楽しむ。

舞台の構造は皿回式、二重台、太大座、花道、スッポン等を有し、建設以来星霜数百年旧時の姿をとどめ素朴古拙も変わる事無し、演技これに相応しき姿をとどめる。全国的に珍重すべき存在の文化財である 伊野町教育委員会」とあった。

「伊野町」と漢字表記であるのは、平成の合併により「いの」となる以前に立てられ故であろう。

朝倉駅前より旧国道筋に入る

太夫座、花道 、スッボン等を有している。毎年、地芝居を上演する農村舞台の一典型をなすもので、独特な存在である。この舞台を通じて神祭の日(十一月五日)土地の老若男女が相集い、共に豊作を祝い日頃の労苦を忘れ、遊び戯れた平和で素ほくな昔の人々の生活が偲ばれる」と。

もうひとつには「国指定重要有形民俗文化財 「八代の舞台」

指定の日 昭和五十一年八月二十三日

この舞台は昔、神楽殿として神楽が奉納されていたが、徳川時代後期、全国的な歌舞伎流行のとき、「氏神様は芝居がお好き」とて歌舞伎奉納が行われ、以来、氏子の若い衆により十一月五日の神祭の夜、毎年演じられ、神も人も老若男女共に楽しむ。

舞台の構造は皿回式、二重台、太大座、花道、スッポン等を有し、建設以来星霜数百年旧時の姿をとどめ素朴古拙も変わる事無し、演技これに相応しき姿をとどめる。全国的に珍重すべき存在の文化財である 伊野町教育委員会」とあった。

「伊野町」と漢字表記であるのは、平成の合併により「いの」となる以前に立てられ故であろう。

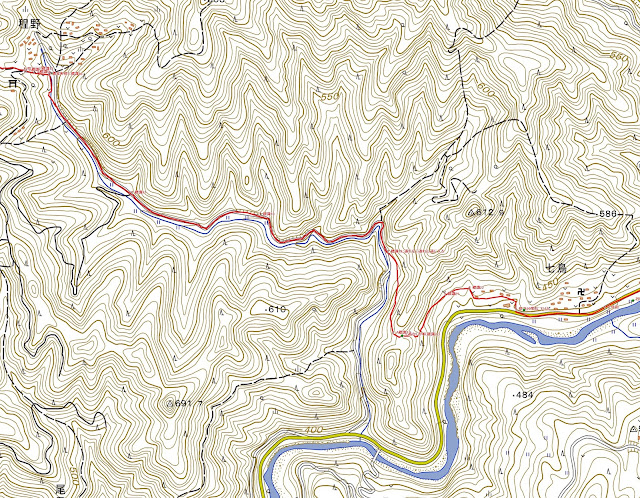

朝倉駅前より旧国道筋に入る

|

| 朝倉駅前からとさ電路線道に逸れる |

咥内坂の切通部を抜けると、とさでん咥内停留場。明治40年(1907)、土佐電気鉄道の堀詰(高知市本町)から咥内停留場までが開通した。難所である咥内坂故に、伊野と枝川間を先に開業し、咥内坂改良工事を終え、高知・伊野間が開通したのは翌明治41年(1908)。

路面電車の軌道が走る県道386号を東進し、土讃線朝倉駅前でとさでん路線は県道386号から分かれ右に逸れ朝倉駅前停留場に。とさでんが走る路線が旧国道とのこと。

●朝倉城址

朝倉駅南の丘陵に朝倉城址。四国山地の真ん中、現在の長岡郡本山に城を構えた本山氏が土佐中央部へと侵出の橋頭保として築いた城。天文元年(1532年)頃とも言われる。

その後、長宗我部氏や土佐一条氏と土佐一国の覇権をめぐり抗争するも、永禄5年(1562年)に長宗我部元親が攻城。これを撃退するも翌永禄6年(1563年)に本山城に退去。城は退去時に焼かれ、廃城となった。

〇土佐一条氏

土佐国の西部、幡多郡を拠点とした戦国大名で、一条家が、応仁の乱を避けて京から下向したことに始まる。幡多郡に土着後も土佐にありながら高い官位を有し、戦国時代の間、土佐国の主要七国人(「土佐七雄」)の盟主的地位にあった。伊予国への外征も積極的に行うが、伸長した長宗我部氏の勢いに呑まれて断絶した(Wikipediaより)。

鏡川橋を渡り「とさでん蛍橋停留場」手前を右に逸れ思案橋跡へ

路面電車の軌道が走る県道386号を東進し、土讃線朝倉駅前でとさでん路線は県道386号から分かれ右に逸れ朝倉駅前停留場に。とさでんが走る路線が旧国道とのこと。

●朝倉城址

朝倉駅南の丘陵に朝倉城址。四国山地の真ん中、現在の長岡郡本山に城を構えた本山氏が土佐中央部へと侵出の橋頭保として築いた城。天文元年(1532年)頃とも言われる。

その後、長宗我部氏や土佐一条氏と土佐一国の覇権をめぐり抗争するも、永禄5年(1562年)に長宗我部元親が攻城。これを撃退するも翌永禄6年(1563年)に本山城に退去。城は退去時に焼かれ、廃城となった。

〇土佐一条氏

土佐国の西部、幡多郡を拠点とした戦国大名で、一条家が、応仁の乱を避けて京から下向したことに始まる。幡多郡に土着後も土佐にありながら高い官位を有し、戦国時代の間、土佐国の主要七国人(「土佐七雄」)の盟主的地位にあった。伊予国への外征も積極的に行うが、伸長した長宗我部氏の勢いに呑まれて断絶した(Wikipediaより)。

鏡川橋を渡り「とさでん蛍橋停留場」手前を右に逸れ思案橋跡へ

|

| 用水路に沿って思案橋へ |

とさでんの走る旧国道筋を東進し鏡川を渡る。地図を見ると、とさでん蛍橋停留場の少し手前より右にそれる道筋に「松山街道」と記載され、その先で思案橋に繋がっている。思案橋傍には高知城の西の出口、伊予に繋がる街道始点でもある思案橋番所があったとのことであり、予土往還はこの道筋であったのだろうと蛍橋場手前で道を右に逸れる。

国道を右に逸れると直ぐ、道の左手に用水路。フェンスに遮られた用水路に沿って道なりに東進。 鏡川に架かる新月橋から北に延びる県道37号と交差する西詰めに思案橋跡。半分埋没した状態で残っていた。

思案橋番所跡案内

国道を右に逸れると直ぐ、道の左手に用水路。フェンスに遮られた用水路に沿って道なりに東進。 鏡川に架かる新月橋から北に延びる県道37号と交差する西詰めに思案橋跡。半分埋没した状態で残っていた。

思案橋番所跡案内

|

| 思案橋 |

交差点を越えると、水路は道の真ん中を東進。30mほど進んだところに高知城下の案内と共に「思案橋番所」の案内。「歴史の道史跡案内-6 思案橋番所しあんばし ばんしょ

上町5丁目、新月橋の通り周辺には、旧水通町の思案橋や秋葉神社、水丁場の石碑や観音堂など、藩政時代の名残があちらこちらに残っています。

思案橋は城下町の最も西に位置し、町と周辺を区切る水路に架けられた橋です。ここに西出入口として城下三番所の一つである思案橋番所が置かれていました。

橋名の由来は、城下町へ入る際に南の通りにしようか、それとも北の本丁筋にしようか、いっそのこと中央の水通町を通ろうか、と3本の道を前にして思案したため、と伝えられています。ここは、伊予方面への街道筋にあたり、たくさんの旅人が往来したことでしょう。

また、この街道北側には水路が流れています。この清らかな水が流れていることからこの付近は玉水という名で呼ばれていました。この水は城下町に入ると上町ではいろいろな製品を作るために、郭中では生活用水として使われた生活に密着した用水路でした。以来、「水通の川」として地域の人々に親しまれています。なお、小説でも有名な料亭である陽暉楼は、明治期にこの付近にでき、隆盛を極めました。

思案橋は城下町の最も西に位置し、町と周辺を区切る水路に架けられた橋です。ここに西出入口として城下三番所の一つである思案橋番所が置かれていました。

橋名の由来は、城下町へ入る際に南の通りにしようか、それとも北の本丁筋にしようか、いっそのこと中央の水通町を通ろうか、と3本の道を前にして思案したため、と伝えられています。ここは、伊予方面への街道筋にあたり、たくさんの旅人が往来したことでしょう。

また、この街道北側には水路が流れています。この清らかな水が流れていることからこの付近は玉水という名で呼ばれていました。この水は城下町に入ると上町ではいろいろな製品を作るために、郭中では生活用水として使われた生活に密着した用水路でした。以来、「水通の川」として地域の人々に親しまれています。なお、小説でも有名な料亭である陽暉楼は、明治期にこの付近にでき、隆盛を極めました。

|

| 思案橋番所案内板(水路道) |

すぐ近くの鏡川北岸の堤防には、藩政時代の水防活動を物語る水丁場の石碑が現在でも残っています。ここから下町の雑喉場橋までの間を12の区域に分け、武士、町人ともに水防活動にあたりました。

水丁場の石碑のそばには観音堂があります。もとは平安時代の大同2年(807)に井口村(現在の井口町付近)に建てられたと伝えられており、後にこの地に移されました。本尊は十一面観音です。観音堂にはお供え物が絶えることもなく、地元の方々によって大切に祀られています」とある。

案内に「玉水」とあったが、そこには玉水新地と呼ばれる遊郭があったとも。悪所に行こうかどうしよううかと思案した、とは勘ぐり過ぎか。

●上町・郭町・下町

高知城下はお城を中心とした重臣が住む郭町、その西の家臣と商人・職人の住む上町、郭町の東の家臣と商人・職人の住む下町に分かれていた。

●水丁場

国分川、久万川、鏡川などの河川が織りなすかつての氾濫平野、三角州に立地する高知城下はデルタ地帯故の治水施策が重要であった。

その施策は大きく分けてふたつに分かれる。ひとつは城下の北から浦戸湾に流れ込む河川への治水事業。久万川、国分川、舟入川がこれにあたる。もうひとつは城下町の南を流れる鏡川の対策である。

〇国分川、舟入川、久万川の治水対策

国分川や舟入川には霞堤とか水越(越流堤)が目につく。これらの堤は洪水を防ぐというより、洪水時には水が堤防を越ることをあらかじめ想定し、その下流を水没させ、中堤(水張堤)により一帯を遊水池とすることを目する。河川上流部を水没されることにより河口部の洪水を抑制し、城下町を護るといった治水施策をとっているようだ。国分川水系の洪水をそのまま河口部まで流すと鏡川などの城下町を流れる川の水位が上がり、逆流現象が起き水が城下に流れ込むのを防ぐこととも意図しているのではないだろうか。

久万川には洪水を防ぐ中堤(水張堤)が見られる。支流からの洪水が久万川に流れ込み久万川の水位が上がるのを防いでいるのだろうか。

洪水に対しては防ぐというよりは、堤防を越水させて遊水池となし、洪水が一挙に流下するのを抑え、それにより下流域の被害を少なく抑える「伊奈流」関東流と呼ばれる越流堤の治水施策となっている。

〇鏡川の治水対策

一方鏡川の城下町に対する治水対策は極めてシンプルである。洪水になれば鏡川右岸(南側)の堤が決壊し(いざとなれば人為的にでも「切る」)、鏡川の南一帯を水没させることにより、北側の城下町を洪水から防ぐ、というもの。

寛文 元 年(1661 年)から安政4 年(1857 年)の約 200 年間に 17 回、鏡川南岸の潮江堤防の決壊記録が残っている。一方、鏡川北岸の堤防決壊の記録はない。城下町を守るため、鏡川右岸堤防を鏡川左岸堤防なみに強く高く築くことをせず、城下側堤防よりも低く強度もいくらか弱めに築いていたとも言われる。事実、鏡川北岸には下述の上町あたりから「大堤防」、郭中から下町にかけては「郭中堤防」が築かれているが。南岸にはこれといって名前のついた堤防は見当たらない。

〇水丁場

水丁場の石碑のそばには観音堂があります。もとは平安時代の大同2年(807)に井口村(現在の井口町付近)に建てられたと伝えられており、後にこの地に移されました。本尊は十一面観音です。観音堂にはお供え物が絶えることもなく、地元の方々によって大切に祀られています」とある。

案内に「玉水」とあったが、そこには玉水新地と呼ばれる遊郭があったとも。悪所に行こうかどうしよううかと思案した、とは勘ぐり過ぎか。

●上町・郭町・下町

高知城下はお城を中心とした重臣が住む郭町、その西の家臣と商人・職人の住む上町、郭町の東の家臣と商人・職人の住む下町に分かれていた。

●水丁場

国分川、久万川、鏡川などの河川が織りなすかつての氾濫平野、三角州に立地する高知城下はデルタ地帯故の治水施策が重要であった。

その施策は大きく分けてふたつに分かれる。ひとつは城下の北から浦戸湾に流れ込む河川への治水事業。久万川、国分川、舟入川がこれにあたる。もうひとつは城下町の南を流れる鏡川の対策である。

〇国分川、舟入川、久万川の治水対策

国分川や舟入川には霞堤とか水越(越流堤)が目につく。これらの堤は洪水を防ぐというより、洪水時には水が堤防を越ることをあらかじめ想定し、その下流を水没させ、中堤(水張堤)により一帯を遊水池とすることを目する。河川上流部を水没されることにより河口部の洪水を抑制し、城下町を護るといった治水施策をとっているようだ。国分川水系の洪水をそのまま河口部まで流すと鏡川などの城下町を流れる川の水位が上がり、逆流現象が起き水が城下に流れ込むのを防ぐこととも意図しているのではないだろうか。

久万川には洪水を防ぐ中堤(水張堤)が見られる。支流からの洪水が久万川に流れ込み久万川の水位が上がるのを防いでいるのだろうか。

洪水に対しては防ぐというよりは、堤防を越水させて遊水池となし、洪水が一挙に流下するのを抑え、それにより下流域の被害を少なく抑える「伊奈流」関東流と呼ばれる越流堤の治水施策となっている。

〇鏡川の治水対策

一方鏡川の城下町に対する治水対策は極めてシンプルである。洪水になれば鏡川右岸(南側)の堤が決壊し(いざとなれば人為的にでも「切る」)、鏡川の南一帯を水没させることにより、北側の城下町を洪水から防ぐ、というもの。

寛文 元 年(1661 年)から安政4 年(1857 年)の約 200 年間に 17 回、鏡川南岸の潮江堤防の決壊記録が残っている。一方、鏡川北岸の堤防決壊の記録はない。城下町を守るため、鏡川右岸堤防を鏡川左岸堤防なみに強く高く築くことをせず、城下側堤防よりも低く強度もいくらか弱めに築いていたとも言われる。事実、鏡川北岸には下述の上町あたりから「大堤防」、郭中から下町にかけては「郭中堤防」が築かれているが。南岸にはこれといって名前のついた堤防は見当たらない。

〇水丁場

|

| 水丁場標識(高知市の資料より) |

上町(家臣と商人・職人)・郭中(城と重臣)・下町(家臣と商人・職人)からなる城下町を12の区画に分け、水帳場と呼ばれる受け持ち区画には標柱が立っていたとある。高知市鷹匠町(柳原橋西)に残る標柱の案内には「この石柱は、江戸時代、鏡川流域の洪水による災害を防ぐために設けられた受け持ちの区域(丁場)の境界を示す標柱です。

西は、上町の観音堂より、東は喉場に至る鏡川沿いの堤防に、この丁場を示す標柱が建てられ、出水時には武士、町人らが協力して、十二に分かれた丁場を十二の組が出動して水防にあたりました。各組の長は家老があたり、その下に組頭がおり、組を率いていました。水丁場には、目盛りをつけた標本も建てられており、これで増水状態を確認しながら、その程度に応じて、出勤の人数を決めていたといわれています。他に同様の標柱が、上町二丁目・上町五丁目にのこっています」とある。標柱には「従是西六丁場、従是東七ノ丁場」 と刻まれる。

上町上流端に中堤(水張堤)、上町と郭中の間には升形堤防と呼ばれる中堤(水張堤)、郭中と上町の間にも中堤(水張堤)、さらにその東、下町の下流端にも比島中堤、宝永堤といった中堤(水張堤)が築かれ城下町への浸水に対処しているようである。

これで伊予の久万高原町の越ノ峠から始めた予土往還、伊予から土佐へと向かったわけだから土佐街道と呼ぶのがいいかとも思うが、その藪の激しい山間部を越え、越知の町から平地を辿り高知城下まで繋いだ。山間部はそれなりに資料もあり、土佐街道を歩いた感はあるが、越知から先、高知まではほんの一部を除き確たる旧路資料がみつからず、ほぼ成り行きで辿るしかなく、なんとなくしっくりこない締めとなってしまった。

当初はその予定はなかったのだが、「確」たる予土往還を歩き街道歩きを締めくくりたいとの思いもあり、調査がなされ旧予土往還の旧路が比定されている伊予の越ノ峠から三坂峠、その先松山まで繋いでみようかと思い始めた。

西は、上町の観音堂より、東は喉場に至る鏡川沿いの堤防に、この丁場を示す標柱が建てられ、出水時には武士、町人らが協力して、十二に分かれた丁場を十二の組が出動して水防にあたりました。各組の長は家老があたり、その下に組頭がおり、組を率いていました。水丁場には、目盛りをつけた標本も建てられており、これで増水状態を確認しながら、その程度に応じて、出勤の人数を決めていたといわれています。他に同様の標柱が、上町二丁目・上町五丁目にのこっています」とある。標柱には「従是西六丁場、従是東七ノ丁場」 と刻まれる。

上町上流端に中堤(水張堤)、上町と郭中の間には升形堤防と呼ばれる中堤(水張堤)、郭中と上町の間にも中堤(水張堤)、さらにその東、下町の下流端にも比島中堤、宝永堤といった中堤(水張堤)が築かれ城下町への浸水に対処しているようである。

これで伊予の久万高原町の越ノ峠から始めた予土往還、伊予から土佐へと向かったわけだから土佐街道と呼ぶのがいいかとも思うが、その藪の激しい山間部を越え、越知の町から平地を辿り高知城下まで繋いだ。山間部はそれなりに資料もあり、土佐街道を歩いた感はあるが、越知から先、高知まではほんの一部を除き確たる旧路資料がみつからず、ほぼ成り行きで辿るしかなく、なんとなくしっくりこない締めとなってしまった。

当初はその予定はなかったのだが、「確」たる予土往還を歩き街道歩きを締めくくりたいとの思いもあり、調査がなされ旧予土往還の旧路が比定されている伊予の越ノ峠から三坂峠、その先松山まで繋いでみようかと思い始めた。