天目山が武田家終焉の地である、ということは知っていた。が、天目山がどこにあるのか、つい最近まで知らなかった。それがわかったのは数ヶ月前。笹子峠を越えたときのことである。雪の峠を越え、甲斐大和・駒飼の里まで下ってきたとき、山腹に「武田家終焉の地、甲斐大和」と書かれた特大看板が眼に入った。あれ?ひょっとして天目山って、このあたり?チェックする。天目山って、甲斐大和駅から日川渓谷を大菩薩方面に7キロほど上ったところにあった。こんな近いところに、天目山が!

天目山。山とはいうものの、「山」でもないようで、しいていえば峠の名前。甲州市大和町田野にある。場所はJR甲斐大和駅方面から甲州街道を東に進み、笹子峠を貫通する新笹子峠の手前を日川に沿って大菩薩方面へ北東に進んだところにある。もともとは木賊(とくさ)山と呼ばれていたが、峠近くにつくられた棲雲寺の山号が天目山と称されたので、峠も天目山と呼ばれるようになった、とか。

天目山。山とはいうものの、「山」でもないようで、しいていえば峠の名前。甲州市大和町田野にある。場所はJR甲斐大和駅方面から甲州街道を東に進み、笹子峠を貫通する新笹子峠の手前を日川に沿って大菩薩方面へ北東に進んだところにある。もともとは木賊(とくさ)山と呼ばれていたが、峠近くにつくられた棲雲寺の山号が天目山と称されたので、峠も天目山と呼ばれるようになった、とか。

道も車道が走っておりアクセスは容易。日川渓谷に沿って遊歩道もある、ようだ。歴史も自然もまとめて楽しめそう。ならば、行かずばなるまい、と言うことで、笹子峠越えから日を置かず、甲斐大和、へと。

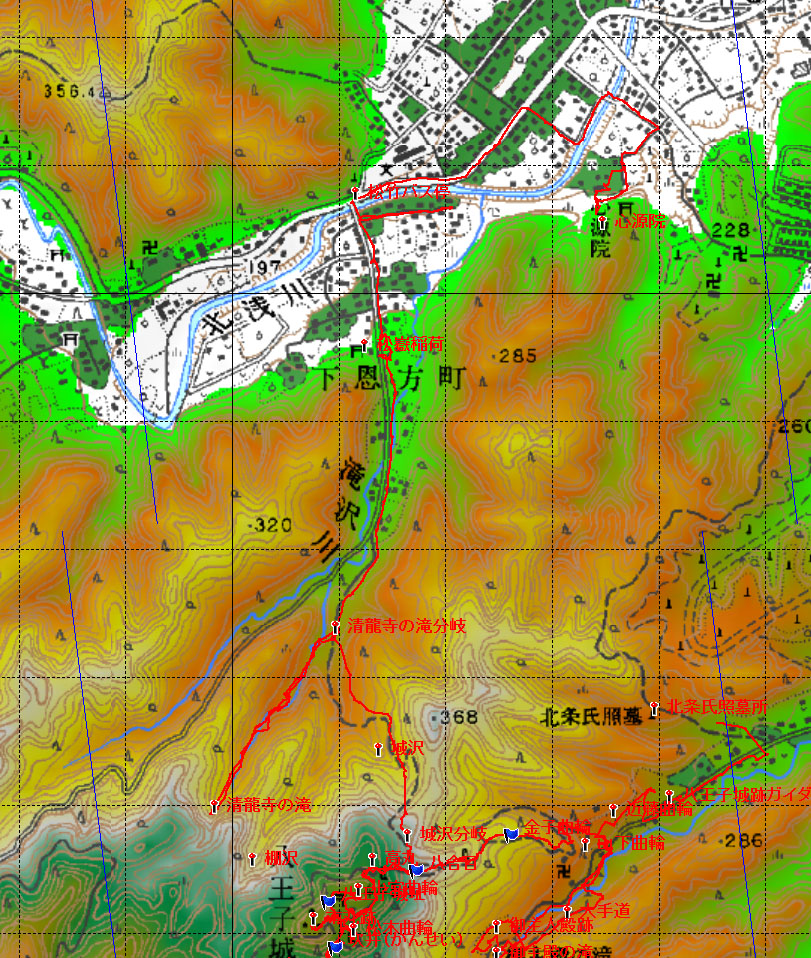

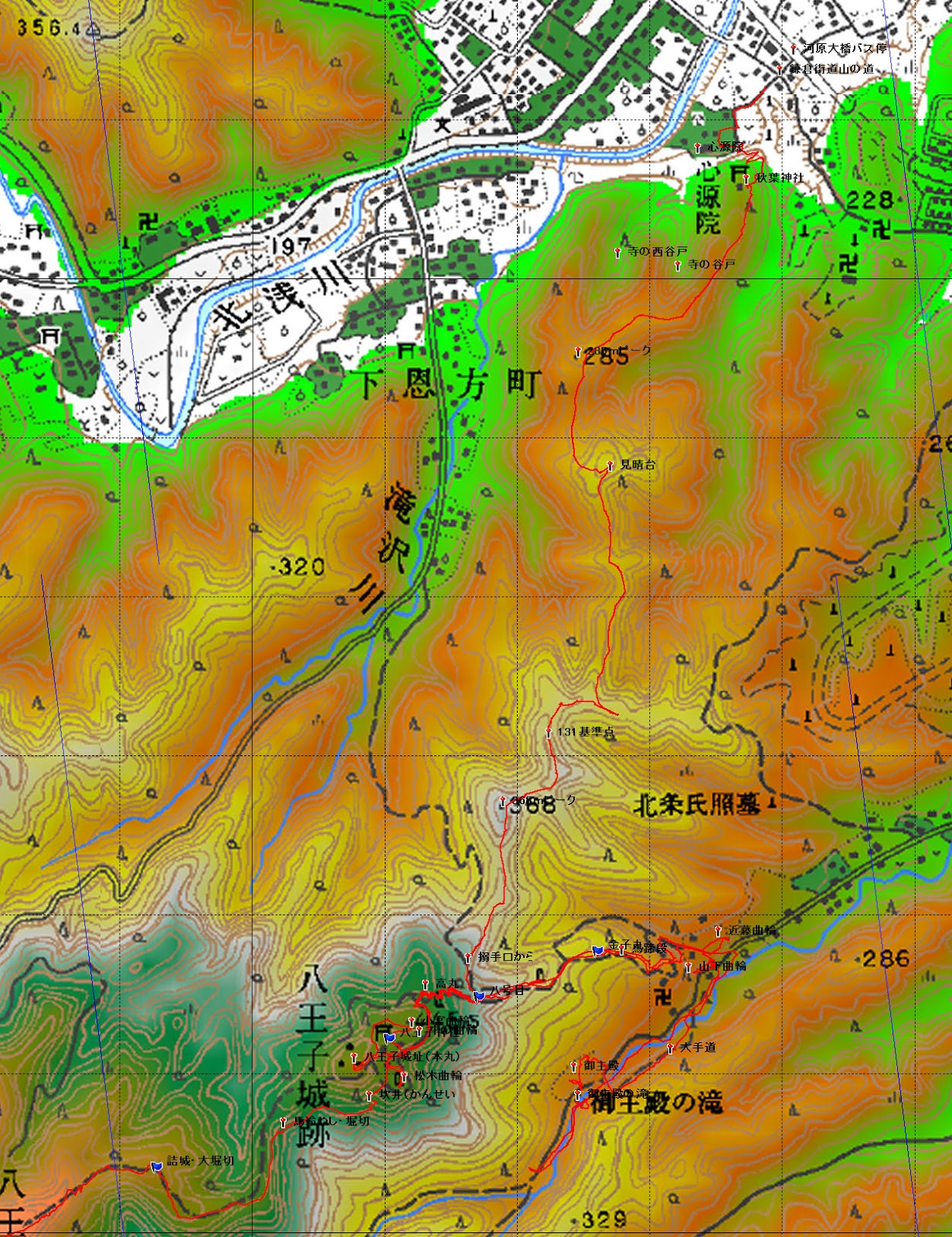

本日のルート;甲斐大和駅>日川渓谷>四郎作古戦場碑>鳥居畑古戦場跡>景徳院>竜門峡入口>土屋惣蔵片手切跡の碑>大蔵沢>天目山栖雲寺>竜門峡遊歩道>甲斐大和駅

甲斐大和駅

中央線で甲斐大和駅に。地名は甲州市大和町初鹿野。平成17年11月1日に塩山市・勝沼町・大和村が合併して甲州市となった。駅のホームは切通しの底。駅舎は切通しに架け た橋の上。駅を離れ国道20号線・甲州街道に出る。

た橋の上。駅を離れ国道20号線・甲州街道に出る。

国道を1キロほど進むと景徳院入り口。道はここから国道20号を離れ、県道218号線に。県道は日川(にっかわ)渓谷に沿って上日川峠へと続く。国道との分岐点の標高は660m程度。ゆるやかな坂道を上っていく。

道の左手を見やると、分岐点で離れた国道20号線が新笹子隧道(トンネル)に吸い込まれてゆく。新笹子トンネルが完成したのは昭和32年。33年には有料トンネルとして開通した。このトンネルができるまで、東京方面から山梨へは標高1096mの笹子峠を越えていた。県道があったわけだが、とてものこと幹線道路とは言えない峠道。ために、東京と山梨を結ぶ幹線道路は河口湖方面から御坂峠を越える国道8号線であった、よう。

甲斐大和駅

中央線で甲斐大和駅に。地名は甲州市大和町初鹿野。平成17年11月1日に塩山市・勝沼町・大和村が合併して甲州市となった。駅のホームは切通しの底。駅舎は切通しに架け

国道を1キロほど進むと景徳院入り口。道はここから国道20号を離れ、県道218号線に。県道は日川(にっかわ)渓谷に沿って上日川峠へと続く。国道との分岐点の標高は660m程度。ゆるやかな坂道を上っていく。

道の左手を見やると、分岐点で離れた国道20号線が新笹子隧道(トンネル)に吸い込まれてゆく。新笹子トンネルが完成したのは昭和32年。33年には有料トンネルとして開通した。このトンネルができるまで、東京方面から山梨へは標高1096mの笹子峠を越えていた。県道があったわけだが、とてものこと幹線道路とは言えない峠道。ために、東京と山梨を結ぶ幹線道路は河口湖方面から御坂峠を越える国道8号線であった、よう。

日川渓谷

道は日川に近づく。日川は大菩薩から南に伸びるふたつの尾根筋に挟まれた渓谷。ひとつは、大菩薩嶺(2057m)―大菩薩峠―小金沢山(2014m)―牛奥ノ雁ガ腹摺山(1985m)―黒岳(1988m)―湯ノ沢峠―大蔵丸(1781m)―米背負峠―大谷ヶ丸(1643m)―大鹿峠―笹子雁ガ腹摺山(1357m)―笹子峠(1096m)とのびる尾根筋。もうひとつは、大菩薩嶺から上日川峠(1590m)―砥山(1607m)―下日川峠―源次郎岳(1477m)―宮宕山(1309m)とのびる尾根筋。つまりは、日川渓谷を上っていけば、大菩薩峠に進む、ということ。

この地を歩くまで、天目山と大菩薩峠はまったく結びつかなかった。それがむすびついたのは、どこだったか、日川沿いの道筋でバス停の案内を見たとき。行き先に「上日川峠」とある。上日川峠、って大菩薩峠に上るロッジ長兵衛があるところ。大菩薩を越えれば奥多摩である。 勝頼が何ゆえ、天目山などという山峡の地に進むのかよくわからなかた。武田家ゆかりの地で自刃するため天目山を目指した、との説もあるが、いまひとつ納得できなかった。だが、峠を越え奥多摩・秩父へと脱出するため、天目山から大菩薩峠を目指した、と思えば結構納得。真偽のほどは知らないけれども、自分なりに一件落着、と思い込む。

勝頼が何ゆえ、天目山などという山峡の地に進むのかよくわからなかた。武田家ゆかりの地で自刃するため天目山を目指した、との説もあるが、いまひとつ納得できなかった。だが、峠を越え奥多摩・秩父へと脱出するため、天目山から大菩薩峠を目指した、と思えば結構納得。真偽のほどは知らないけれども、自分なりに一件落着、と思い込む。

四郎作(つくり)古戦場碑

国道分岐点から1キロ程度進む。日川に沿った道の脇に石碑がある。立ち寄ると、四郎作(つくり)古戦場碑。武田家の忠臣・小宮山友晴を顕彰するもの。主家存亡の危機に臨み、蟄居の命を破り勝頼のもとに馳せ参じた忠臣。跡部勝資・長坂光堅、秋山摂津守といった武田勝頼の側近、また、穴山梅雪・木曽義昌といった武田御親類衆と相容れず、讒言などもあり勝頼より疎んじられ蟄居させられていた、と。織田方に寝返った穴山梅雪や木曽義昌、一戦も交えず逃亡した武田信廉や武田信豊といった武田御親類衆の動向を見るにつけ、勝頼は己の不明を恥じた、と言う。幕末の儒学者・藤田東湖は、友晴のことを「天晴な男、武士の鑑、国史の精華」と称えている。

四郎作は織田方を迎え撃つための柵といったもの、か。織田方滝川一益の軍勢は数千。対する四郎作を守る小宮山友晴等の武田軍は数名であった。と言う。友晴は奮戦するも衆寡敵せず討死を遂げた。

鳥居畑古戦場

四郎作(つくり)古戦場碑のすぐ先、日川に架かる橋を渡ると道脇に鳥居畑古戦場の碑。天正15年(1582)3月11日、この地で武田家最後の戦いが始まった。とはいうものの、武田方は総勢50数名、そのうち16名は姫や御付の女性であり、戦闘勢力は40名強といったものであったらしい。

古戦場跡は現在、広い車道が通っている。が、昔は渓谷沿いの細路ではあったろうし、いくら軍勢が多くとも一時に大軍勢が攻め込めるわけもなく、少人数でもそれなりに防御はできるだろう。とは言うものの、ものには限度がある。戦いになるとも思えない。この地のすぐそばに勝頼自刃の地があるわけで、主家の最後をまっとうするための時間をつくる、戦いであっただけ、か、とも思える。

古戦場跡は現在、広い車道が通っている。が、昔は渓谷沿いの細路ではあったろうし、いくら軍勢が多くとも一時に大軍勢が攻め込めるわけもなく、少人数でもそれなりに防御はできるだろう。とは言うものの、ものには限度がある。戦いになるとも思えない。この地のすぐそばに勝頼自刃の地があるわけで、主家の最後をまっとうするための時間をつくる、戦いであっただけ、か、とも思える。

それにしても、武田方の人の減り方。これまた、ものには限度がある。天下の武田軍が 50名弱とは。ちょっと推移を振り返る。木曽義昌の謀反を鎮圧すべく諏訪に向かったときの軍勢は1万五千名とも言う。途中で引き返し、新府城に入城。軍議の末、大月の小山田氏の居城・岩殿城への撤退決定。3月3日、新府城を打ち棄て撤退するときには700名に。武田信虎の弟・勝沼友信の娘である理慶尼が庵を構える勝沼の大善寺に一泊し、岩殿城に向かうべく笹子峠に。このときには200名。小山田氏の裏切り。笹子越えは諦め、3月10日、天目山を目指し日川 渓谷に入る。

道は日川に近づく。日川は大菩薩から南に伸びるふたつの尾根筋に挟まれた渓谷。ひとつは、大菩薩嶺(2057m)―大菩薩峠―小金沢山(2014m)―牛奥ノ雁ガ腹摺山(1985m)―黒岳(1988m)―湯ノ沢峠―大蔵丸(1781m)―米背負峠―大谷ヶ丸(1643m)―大鹿峠―笹子雁ガ腹摺山(1357m)―笹子峠(1096m)とのびる尾根筋。もうひとつは、大菩薩嶺から上日川峠(1590m)―砥山(1607m)―下日川峠―源次郎岳(1477m)―宮宕山(1309m)とのびる尾根筋。つまりは、日川渓谷を上っていけば、大菩薩峠に進む、ということ。

この地を歩くまで、天目山と大菩薩峠はまったく結びつかなかった。それがむすびついたのは、どこだったか、日川沿いの道筋でバス停の案内を見たとき。行き先に「上日川峠」とある。上日川峠、って大菩薩峠に上るロッジ長兵衛があるところ。大菩薩を越えれば奥多摩である。

四郎作(つくり)古戦場碑

国道分岐点から1キロ程度進む。日川に沿った道の脇に石碑がある。立ち寄ると、四郎作(つくり)古戦場碑。武田家の忠臣・小宮山友晴を顕彰するもの。主家存亡の危機に臨み、蟄居の命を破り勝頼のもとに馳せ参じた忠臣。跡部勝資・長坂光堅、秋山摂津守といった武田勝頼の側近、また、穴山梅雪・木曽義昌といった武田御親類衆と相容れず、讒言などもあり勝頼より疎んじられ蟄居させられていた、と。織田方に寝返った穴山梅雪や木曽義昌、一戦も交えず逃亡した武田信廉や武田信豊といった武田御親類衆の動向を見るにつけ、勝頼は己の不明を恥じた、と言う。幕末の儒学者・藤田東湖は、友晴のことを「天晴な男、武士の鑑、国史の精華」と称えている。

四郎作は織田方を迎え撃つための柵といったもの、か。織田方滝川一益の軍勢は数千。対する四郎作を守る小宮山友晴等の武田軍は数名であった。と言う。友晴は奮戦するも衆寡敵せず討死を遂げた。

鳥居畑古戦場

四郎作(つくり)古戦場碑のすぐ先、日川に架かる橋を渡ると道脇に鳥居畑古戦場の碑。天正15年(1582)3月11日、この地で武田家最後の戦いが始まった。とはいうものの、武田方は総勢50数名、そのうち16名は姫や御付の女性であり、戦闘勢力は40名強といったものであったらしい。

それにしても、武田方の人の減り方。これまた、ものには限度がある。天下の武田軍が 50名弱とは。ちょっと推移を振り返る。木曽義昌の謀反を鎮圧すべく諏訪に向かったときの軍勢は1万五千名とも言う。途中で引き返し、新府城に入城。軍議の末、大月の小山田氏の居城・岩殿城への撤退決定。3月3日、新府城を打ち棄て撤退するときには700名に。武田信虎の弟・勝沼友信の娘である理慶尼が庵を構える勝沼の大善寺に一泊し、岩殿城に向かうべく笹子峠に。このときには200名。小山田氏の裏切り。笹子越えは諦め、3月10日、天目山を目指し日川 渓谷に入る。

で、3月11日、日川渓谷田野の地にある鳥居畑の戦いのときには50名弱となっていた。なんだか、なあ。

武田家武将の勝頼離反の理由は良く知らない。長篠の合戦で譜代の重臣を多数失った。ために、重鎮・纏め役がいなくなったのだろう、か。徳川勢の高天神城攻撃に際し、援軍送らず。勝頼頼むに足らず、と威信大いに失墜。これを契機に一門や重臣の造反がはじまった、とも。防御拠点として縄張りを始めた韮崎の新府城築城の是非、また金銭負担に穴山梅雪など家臣の間に不協和音が高まっていた、ことも一因、だろう、か。また、近習・側近の重用も家臣間での諍いの火種でもあった、などなど遠因は想像できるのだが、それにしても、ものには限度がある。なんだか、なあ。

景徳院

鳥居畑古戦場を離れ先に進む。ほどなく景徳院。国道20号線から1.5キロ程度。ここは武田勝頼自刃の地。四郎柵でメモした小宮山友春の弟で僧侶となっていた拈橋が、勝頼と一門をとむらう。で、天正16年(1588年)、家康がこの地に田野寺、現在の景徳院を建立。拈橋をその住持とした。

山門は安永8年(1779年)建立。本堂前に旗堅松。武田家累代の重宝「御旗」を松の根元に立て、勝頼の嫡子「楯無の鎧」を着させて、「かんこうの礼(元服の儀式)」を執り行ったという伝説がある。甲将殿には勝頼、夫人、信勝の影像を祀る。甲将殿の裏に勝頼、夫人、信勝の墓。没200年を期し、安永4年(1775年)に建てられた。

甲将殿前に3名の生害石。自害したと言われる平らな大きい石が残る。勝頼37歳、嫡男信勝16歳、夫人19歳。勝頼の辞世の句;「朧なる月もほのかに雲かすみ晴れて行衛(ゆくゑ)の西の山の端」。信勝は鳥居畑で武運つたなく討ち死に。夫人は小田原北条の出。小田原に戻れとの勝頼の言にも関わらず、勝頼と運命を共にした。

境内には首洗い池が残る、と言う。勝頼の首を洗った池、と。なんとなく行く気になれず、パス。境内を出て、道路に面した駐車場に。駐車場の奥、日川の崖上に姫ケ淵の案内。勝頼の正室・北条夫人の侍女16人が身を投げた淵である、と。

竜門峡入口

寺を離れ天目山栖雲寺を目指す。おおよそ4キロ強といた行程。1キロほど進むと道脇に大和村福祉センター。温泉施設があり、一般の人も歓迎との案内。そこを越えると橋が あり、竜門峡入口の案内。橋を渡ると日川渓谷に沿った遊歩道がある。竜門峡散歩は帰り道のお楽しみとして車道を先に進む。

あり、竜門峡入口の案内。橋を渡ると日川渓谷に沿った遊歩道がある。竜門峡散歩は帰り道のお楽しみとして車道を先に進む。

土屋惣蔵片手切跡の碑

ほどなく道脇に土屋惣蔵片手切跡の碑。千人切りの碑、とも。碑の脇に大正時代の写真。いまでこそ、立派な車道ではあるが、大正の頃を狭い崖路。往時は人ひとり通れるかどうか、といった崖路である。この地で武田の家臣・土屋惣蔵は川上から攻めよせる織田軍に対し、片手で藤蔓につかまりながら奮戦。その流された血により川は三日三晩、朱に染まった。「鮮血流れて止まず河水赤きこと三日」との記述が残る。ために川を「三日血川(みっかち)」と呼ぶようになった。後 に、三日(みっか)川となり、現在は「日川(にっかわ・ひかわ)」となった、とか。

武田家武将の勝頼離反の理由は良く知らない。長篠の合戦で譜代の重臣を多数失った。ために、重鎮・纏め役がいなくなったのだろう、か。徳川勢の高天神城攻撃に際し、援軍送らず。勝頼頼むに足らず、と威信大いに失墜。これを契機に一門や重臣の造反がはじまった、とも。防御拠点として縄張りを始めた韮崎の新府城築城の是非、また金銭負担に穴山梅雪など家臣の間に不協和音が高まっていた、ことも一因、だろう、か。また、近習・側近の重用も家臣間での諍いの火種でもあった、などなど遠因は想像できるのだが、それにしても、ものには限度がある。なんだか、なあ。

景徳院

鳥居畑古戦場を離れ先に進む。ほどなく景徳院。国道20号線から1.5キロ程度。ここは武田勝頼自刃の地。四郎柵でメモした小宮山友春の弟で僧侶となっていた拈橋が、勝頼と一門をとむらう。で、天正16年(1588年)、家康がこの地に田野寺、現在の景徳院を建立。拈橋をその住持とした。

山門は安永8年(1779年)建立。本堂前に旗堅松。武田家累代の重宝「御旗」を松の根元に立て、勝頼の嫡子「楯無の鎧」を着させて、「かんこうの礼(元服の儀式)」を執り行ったという伝説がある。甲将殿には勝頼、夫人、信勝の影像を祀る。甲将殿の裏に勝頼、夫人、信勝の墓。没200年を期し、安永4年(1775年)に建てられた。

甲将殿前に3名の生害石。自害したと言われる平らな大きい石が残る。勝頼37歳、嫡男信勝16歳、夫人19歳。勝頼の辞世の句;「朧なる月もほのかに雲かすみ晴れて行衛(ゆくゑ)の西の山の端」。信勝は鳥居畑で武運つたなく討ち死に。夫人は小田原北条の出。小田原に戻れとの勝頼の言にも関わらず、勝頼と運命を共にした。

境内には首洗い池が残る、と言う。勝頼の首を洗った池、と。なんとなく行く気になれず、パス。境内を出て、道路に面した駐車場に。駐車場の奥、日川の崖上に姫ケ淵の案内。勝頼の正室・北条夫人の侍女16人が身を投げた淵である、と。

竜門峡入口

寺を離れ天目山栖雲寺を目指す。おおよそ4キロ強といた行程。1キロほど進むと道脇に大和村福祉センター。温泉施設があり、一般の人も歓迎との案内。そこを越えると橋が

土屋惣蔵片手切跡の碑

ほどなく道脇に土屋惣蔵片手切跡の碑。千人切りの碑、とも。碑の脇に大正時代の写真。いまでこそ、立派な車道ではあるが、大正の頃を狭い崖路。往時は人ひとり通れるかどうか、といった崖路である。この地で武田の家臣・土屋惣蔵は川上から攻めよせる織田軍に対し、片手で藤蔓につかまりながら奮戦。その流された血により川は三日三晩、朱に染まった。「鮮血流れて止まず河水赤きこと三日」との記述が残る。ために川を「三日血川(みっかち)」と呼ぶようになった。後 に、三日(みっか)川となり、現在は「日川(にっかわ・ひかわ)」となった、とか。

大蔵沢

土屋惣蔵片手切跡の碑から道脇のお蕎麦屋などを見やりながら500m弱も進むと大蔵沢。どうもこのあたりで織田方が勝頼主従の行く手を阻んだらしい。一説には、武田を裏切った小山田一党が、勝手知ったるこの地へと織田軍を先導した、とも。

武田を裏切った小山田信茂は、笹子峠や大鹿峠など大菩薩から大月方面へと通じる主な峠を抑え勝頼の進路を阻む。ために、勝頼主従は、田野から日川渓谷を遡り武田家ゆかりの天目山栖雲寺(せいうんじ)に入る。そこから大菩薩峠を越えて多摩秩父方面へ。その後は真田一門を頼って上州に抜けようとした、とも言われる。

いっぽうの織田軍は、小山田軍の先導のもと天目山方面へ進出。大月・小菅方面から湯ノ沢峠や米背負峠(湯ノ沢峠と大谷ケ丸)などの峠を越えて日川の支流・大蔵沢一帯へと進出。天目山へ向かう勝頼一行の逃避行を阻んだ、と。また、勝沼深沢口から栖雲寺を経て大蔵沢方面に進出していたとの説もある。

いっぽうの織田軍は、小山田軍の先導のもと天目山方面へ進出。大月・小菅方面から湯ノ沢峠や米背負峠(湯ノ沢峠と大谷ケ丸)などの峠を越えて日川の支流・大蔵沢一帯へと進出。天目山へ向かう勝頼一行の逃避行を阻んだ、と。また、勝沼深沢口から栖雲寺を経て大蔵沢方面に進出していたとの説もある。

僅か数十人の落ち武者一向に対し、少々大仰な気もするのだが、ともあれ行く手を阻まれた勝頼一行は日川を戻る。が、川下から攻め上ってきた織田方の滝川一益の軍勢により挟み撃ち。で、鳥居畑で最後の合戦となる。

天目山栖雲寺

大蔵沢を越え、ほどなく橋を渡ると日川渓谷レジャーセンター。バーべキュー、釣堀、キャンピング、バンガローなどアウトオアを楽しむ家族の姿を見やる。先に進むとヘアピンカーブの急坂。上りきったところが天目山トンネル。トンネルを抜けると「やまとふれあいやすらぎセンター」という温泉施設がある。その先に沢。焼山沢。沢を上ると湯の沢峠に進む。沢にかかる橋を渡りしばらく歩くと木賊(とくさ)の集落に。景徳院からおよそ4キロ。天目山栖雲寺はこの集落にある。

天目山栖雲寺。武田氏の招聘により業海本浄が開く。寺号の天目山は、業海本浄が修行した中国の杭州天目山に地形が似ていたから。庫裏は文禄元年(1592年)建立。解体修理が終わり、新しくなっている。

境 内には武田信満の墓と伝えられる宝篋印塔がある。応永23年(1416)上杉氏憲(禅秀)の乱に甲斐守武田信満(禅秀の舅))は氏憲に与し都留郡で戦う。が、武運つたなく、応永24 年(1417年)2月6日天目山にて自害した。宝篋印塔は高さ1m。周囲に家臣の塔が囲んでいる。

このとき、武田は一度滅んだと言われる。ということは、この天目山、勝頼も含めると二度滅んだとも。それと、いろんなところで、勝頼が天目山を目指したのは、先祖の武田信満が自害した、ここ天目山を死地と定めて登ってきた、と書かれている。が、先にメモしたように、どうもそういう気はしない。根拠はないのだけど、この日川をずっと上って行けば大菩薩峠に出るわけで、大菩薩峠から小菅へと歩いたわが身とすれば、なんとなく、天目山への遡行は脱出行であったように思える。なんとなく、である。

庫裏の右手裏山は巨大な花崗岩の庭園。2ヘクタールある、とか。確かになかなか迫力のある巨石が山腹に見える。磨崖仏もある、とか。禅僧が修行したとのことである。

天目山はこの栖雲寺の寺号から、とメモした。それはそうなのだが、栖雲寺の近くに木賊山とか大天嶽とか、大天狗山と呼ばれたりする山がある。その山も天目山 と呼ばれるようだ。寺が先か、山が先か、普通に考えれば寺が先なのだろから、やはり天目山ってお寺、から、と思い込む。

土屋惣蔵片手切跡の碑から道脇のお蕎麦屋などを見やりながら500m弱も進むと大蔵沢。どうもこのあたりで織田方が勝頼主従の行く手を阻んだらしい。一説には、武田を裏切った小山田一党が、勝手知ったるこの地へと織田軍を先導した、とも。

武田を裏切った小山田信茂は、笹子峠や大鹿峠など大菩薩から大月方面へと通じる主な峠を抑え勝頼の進路を阻む。ために、勝頼主従は、田野から日川渓谷を遡り武田家ゆかりの天目山栖雲寺(せいうんじ)に入る。そこから大菩薩峠を越えて多摩秩父方面へ。その後は真田一門を頼って上州に抜けようとした、とも言われる。

僅か数十人の落ち武者一向に対し、少々大仰な気もするのだが、ともあれ行く手を阻まれた勝頼一行は日川を戻る。が、川下から攻め上ってきた織田方の滝川一益の軍勢により挟み撃ち。で、鳥居畑で最後の合戦となる。

天目山栖雲寺

大蔵沢を越え、ほどなく橋を渡ると日川渓谷レジャーセンター。バーべキュー、釣堀、キャンピング、バンガローなどアウトオアを楽しむ家族の姿を見やる。先に進むとヘアピンカーブの急坂。上りきったところが天目山トンネル。トンネルを抜けると「やまとふれあいやすらぎセンター」という温泉施設がある。その先に沢。焼山沢。沢を上ると湯の沢峠に進む。沢にかかる橋を渡りしばらく歩くと木賊(とくさ)の集落に。景徳院からおよそ4キロ。天目山栖雲寺はこの集落にある。

天目山栖雲寺。武田氏の招聘により業海本浄が開く。寺号の天目山は、業海本浄が修行した中国の杭州天目山に地形が似ていたから。庫裏は文禄元年(1592年)建立。解体修理が終わり、新しくなっている。

境 内には武田信満の墓と伝えられる宝篋印塔がある。応永23年(1416)上杉氏憲(禅秀)の乱に甲斐守武田信満(禅秀の舅))は氏憲に与し都留郡で戦う。が、武運つたなく、応永24 年(1417年)2月6日天目山にて自害した。宝篋印塔は高さ1m。周囲に家臣の塔が囲んでいる。

このとき、武田は一度滅んだと言われる。ということは、この天目山、勝頼も含めると二度滅んだとも。それと、いろんなところで、勝頼が天目山を目指したのは、先祖の武田信満が自害した、ここ天目山を死地と定めて登ってきた、と書かれている。が、先にメモしたように、どうもそういう気はしない。根拠はないのだけど、この日川をずっと上って行けば大菩薩峠に出るわけで、大菩薩峠から小菅へと歩いたわが身とすれば、なんとなく、天目山への遡行は脱出行であったように思える。なんとなく、である。

庫裏の右手裏山は巨大な花崗岩の庭園。2ヘクタールある、とか。確かになかなか迫力のある巨石が山腹に見える。磨崖仏もある、とか。禅僧が修行したとのことである。

天目山はこの栖雲寺の寺号から、とメモした。それはそうなのだが、栖雲寺の近くに木賊山とか大天嶽とか、大天狗山と呼ばれたりする山がある。その山も天目山 と呼ばれるようだ。寺が先か、山が先か、普通に考えれば寺が先なのだろから、やはり天目山ってお寺、から、と思い込む。

竜門峡遊歩道

寺を離れ県道に戻る。道を上り、そのまま上日川峠まで進みたいとは思うのだが、距離をチェックすると13キロほどもある。即中止。予定通り、竜門峡へと下ることに。このあたり、天目地区から田野地区にかけての日川渓谷を竜門峡と呼ぶ。看板でチェックした、「竜門峡遊歩道天目地区入口」を探す。天目山栖雲寺を少し戻ったあたりの道脇に案内がある。

急な下りを一気に下りる。栖雲寺のあたりの標高が1030mほど。川沿いは960mであるので、比高差70m程度。渓谷沿いに遊歩道、と言うより、山道と言ったほうがいい、かも。あたりは花崗岩の巨石がゴロゴロ。栖雲寺の巨石も、このあたりの巨石群を見れば、あって当たり前、といった雰囲気。

渓谷に蜘蛛淵。花崗岩の谷に多い、巨石で埋められた淵といったもの。道を進むと「木賊の石割けやき」。転げ落ちてきた花崗閃緑岩が二つに割れ、その間からけやきが伸びている。その先にで「平戸の石門」をくぐる。これも転げ落ちてきた巨大礫であろう。

休憩舎のあたりで日川を対岸に渡り、ゆるやかな傾斜となった遊歩道を進む。秋の紅葉はさぞ美しいであろうな、などと思いながら進むと、今度は竹林が現れる。 天鼓林、炭焼窯跡、そして東電取水口などを経て竜門峡入口に戻る。2キロ強。標高810m程度であるので、比高差200mほど下ってきた。あとは上ってきた同じ道を甲斐大和駅まで戻り、本日の散歩終了。

寺を離れ県道に戻る。道を上り、そのまま上日川峠まで進みたいとは思うのだが、距離をチェックすると13キロほどもある。即中止。予定通り、竜門峡へと下ることに。このあたり、天目地区から田野地区にかけての日川渓谷を竜門峡と呼ぶ。看板でチェックした、「竜門峡遊歩道天目地区入口」を探す。天目山栖雲寺を少し戻ったあたりの道脇に案内がある。

急な下りを一気に下りる。栖雲寺のあたりの標高が1030mほど。川沿いは960mであるので、比高差70m程度。渓谷沿いに遊歩道、と言うより、山道と言ったほうがいい、かも。あたりは花崗岩の巨石がゴロゴロ。栖雲寺の巨石も、このあたりの巨石群を見れば、あって当たり前、といった雰囲気。

渓谷に蜘蛛淵。花崗岩の谷に多い、巨石で埋められた淵といったもの。道を進むと「木賊の石割けやき」。転げ落ちてきた花崗閃緑岩が二つに割れ、その間からけやきが伸びている。その先にで「平戸の石門」をくぐる。これも転げ落ちてきた巨大礫であろう。

休憩舎のあたりで日川を対岸に渡り、ゆるやかな傾斜となった遊歩道を進む。秋の紅葉はさぞ美しいであろうな、などと思いながら進むと、今度は竹林が現れる。 天鼓林、炭焼窯跡、そして東電取水口などを経て竜門峡入口に戻る。2キロ強。標高810m程度であるので、比高差200mほど下ってきた。あとは上ってきた同じ道を甲斐大和駅まで戻り、本日の散歩終了。