河野氏のゆかりの地を訪ねる散歩も、東予の西条(旧壬生川、丹原)を終え、本貫地である伊予北条にある河野氏ゆかりの寺院、館跡、山城跡を辿る散歩の2回目。今回は恵良山城を訪ねる。

恵良山城は河野氏、村上氏の足跡を辿るに際し、折に触れて顔を出す。独立峰として目立つその姿故、周囲に「威」を示す象徴としての存在感も築城の因であったのだろうか。

城の築城年代は定かでないが、『伊予旧跡史』には天暦2年(948)に河野親経が築城との記載があるようだ。河野親経は、治承5年(1181年)源氏に呼応して挙兵した通清の祖父にあたる。

河野通清が頼朝に呼応し高縄山城(高縄山城とは雄甲・雌甲山、高穴山城を含め高縄山麓の城砦群の総称。恵良城も含まれるのだろう)に挙兵するも、平氏方・備後国の奴可入道西寂が大軍をもって押し寄せ賓兵敵せず落城すると『河野家譜』に記されている

南北朝期に入ると、北条氏の一族・赤橋重時という武将が当城に拠って挙兵するも、宮方の攻撃を受けて滅亡したという。建武2年(1335)のことである。その結果、宮方の土居通世が当城に拠るも、暦応4年(1341)には武家方の河野通盛が攻めよせ、河野氏が勝利したものと思われる。

その河野氏も、貞治3年(1364)に、四国制覇を目する同じ武家方の細川頼之の大軍に包囲されたとのこと。29代当主・河野通堯の頃である。このとき通堯を宮方の村上義弘と今岡通任が通堯らを救出したとあるので、通堯が武家方から宮方に変わったのはこの頃ではあろう。

室町時代には得能・土居氏の子孫である得居氏の居城となったようである。戦国期に入ると得居氏は勢を増してきた来島村上・通康の傘下に入る。とはいうものの、この場合の得居氏とは来島村上・通康の嫡男である通幸(通年、通久、通之とも)が得居家の跡を継いだわけであるから(来島村上家を継いだのは次男通総。母が河野の流れの正室であったため)、当たり前と言えば当たり前である。

その後、来島村上氏は主家河野氏に叛し、織田方に与したため、恵良山城は、元亀3年(1572年)毛利氏・小早川の軍勢により落城するも、豊臣秀吉による四国征伐の後は再び得居氏の居城となる。

関ヶ原合戦で来島氏は西軍に与し西軍敗北となるも、来島村上当主・長親の妻の伯父である福島正則の取りなしもあり家名存続し、慶長6年(1601年)、豊後国森へ転封となったため恵良城は廃城となった。

「恵良」という地名の由来はよくわからない。「江浦」を由来とするところもある。立地からすれば、この「恵良」も「江浦」でもそれほど違和感はないが、不詳である。

本日のルートを想う。東予の新居浜から中予の伊予北条まで行くわけで、恵良山だけでは、もったいない。恵良山の直ぐ北に腰折山がある。先日、鎌大師から鴻之坂越をした時に右手に眺めながら歩いた山である。ついでのことなので、腰折山もカバーする。それと、『東予市内(一部丹原町)河野氏ゆかりの史跡』に河野通朝(第28代当主)ゆかりの寺とあった伊予北条の大通寺(北条市)も併せて訪ねることにする。

本日のルート;

大通寺>最明寺

■恵良城跡

■恵良城跡

車デポ地>土径が分かれる>腰折山への分岐>平坦地に>恵良神社奥之宮の鳥居>山道を山頂削平部へ>主郭部;12時7分>鎖場を下りる>車デポ地に戻る;

■腰折山

鎌大師>車デポ地>腰折山登山口>「イヨスミレ・エヒメアヤメ」の案内>エヒメアヤメ石碑>腰折山山頂

大通寺

実家の新居浜市を出て今治、菊間を越え、瀬戸内に沿って走る国道196号が、恵良山・腰折山と続く山稜と、鴻之坂越えの鞍部を隔てて瀬戸内に突き出す山稜(新城山)裾の海岸線を抜け、伊予北条の開けた風早平野に入った辺りで左折し、成り行きで腰折山の裾にある大通寺に向かう。『東予市内(一部丹原町)河野氏ゆかりの史跡』に記載のあった河野通朝ゆかりのお寺様である。

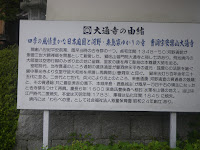

◆大通寺の由緒

山門脇に大通寺の由緒の案内:「四季の風情豊かな日本庭園と河野・来島家ゆかりの寺 曹洞宗安楽山大通寺

開創八紀平安前期、風早当時の古寺群のひとつ。貞和年間(1348-50)河野通朝が崇徳三世大暁禅師を開基として創営した。獅吼山普門院大通寺と称し七坊あり。飛び地境内の大師堂は空海行脚のみぎり此の地に留錫、里家の鎌を得て彫刻の鎌大師を祀る。

山門脇に大通寺の由緒の案内:「四季の風情豊かな日本庭園と河野・来島家ゆかりの寺 曹洞宗安楽山大通寺

開創八紀平安前期、風早当時の古寺群のひとつ。貞和年間(1348-50)河野通朝が崇徳三世大暁禅師を開基として創営した。獅吼山普門院大通寺と称し七坊あり。飛び地境内の大師堂は空海行脚のみぎり此の地に留錫、里家の鎌を得て彫刻の鎌大師を祀る。

室町時代、当寺衰運のところ、通朝の遠孫通宣が曹洞宗永平寺の道元・狐雲らの法脈を継ぐ備中華光寺より玄室守腋大和尚を拝請し再興開山(曹洞宗)と仰ぐ。爾来法灯五百余年三十五代に至る。

二世代と七世代、兵火により炎上のところ、来島通康(河野通宣の資通直の娘婿)と、その資通総(共に豊臣秀吉の幕下、本来来島・鹿島城主)が風早一万四千石の領主になったとき寺領をつけ再興。

慶長6年(1600)豊後森へ移封(水軍を山領の地え)。当山は江戸時代二度焼失、本堂は天明年間(1783)、庫裏は弘化年間(1845)に焼失」。

河野氏ゆかりの寺として寄ってみたのだが、来島村上氏とも因縁浅からぬお寺さまであった。また、先般、花へんろの里を辿り、鴻之坂越えから浅海に歩いた時に出合った鎌大師は、このお寺様の大師堂のようである。

大通寺の由緒の横に木造大暁禅師倚像と木造宝冠釈迦如来坐像の案内もある。

◆木造大暁禅師倚像

「大暁禅師は峰翁祖一と称し九州大徳寺派臨済宗の崇福寺開山南浦紹明(大応国師)の門下の逸材で北条時宗の同母弟と言われる。祖一は師南浦紹明に従って上京し紫野大徳寺の宗峰に学び、崇福寺三世として帰住する。

「大暁禅師は峰翁祖一と称し九州大徳寺派臨済宗の崇福寺開山南浦紹明(大応国師)の門下の逸材で北条時宗の同母弟と言われる。祖一は師南浦紹明に従って上京し紫野大徳寺の宗峰に学び、崇福寺三世として帰住する。

のち遠山氏に招かれ美濃国(岐阜県)に大円寺を建て大虫宋岑や月庵宗光らを指導した。さらに筑前(福岡県)の鶉浜に海蔵寺を興こし、ついで風早のこの地に河野通朝の招きにより大通寺を開基したのである。

禅師の木造は高さ80cm、重さ7㎏、桧材を用いた寄木造りで、頭部は首の基部より胸へはめ込み式になっている。多眼を使用した彩色像で寺伝によれば南北朝時代につくられたものであるとされる。

◆木造宝冠釈迦如来坐像

正面本堂に木造彩色の宝冠釈迦如来坐像が祀られている。この仏像は河野通朝発願によって建立された。大通寺の寺伝によると、大通智勝仏となっているが、現在は宝冠釈迦如来と呼ばれている。

正面本堂に木造彩色の宝冠釈迦如来坐像が祀られている。この仏像は河野通朝発願によって建立された。大通寺の寺伝によると、大通智勝仏となっているが、現在は宝冠釈迦如来と呼ばれている。

像の高さは88cm桧材の寄木造りとなっており、像容の高い宝髻、宋朝風の顔(私注;写真ピンボケで詠めず)複雑な衣紋の彫法などから、南北朝時代の末、或いは室町期の作であろうとみられている、なお、近世に金箔補修されている」

◇大通智勝仏

あまり聞いたことのない仏様。仏像も数少なく四国八十八箇所・第五十五番札所光明寺南光坊、また、大三島の東円坊にある木造金剛界大日如来坐像が、古仏としては唯一存在している大通智勝如来と言われている、とWikipediaにあった。

由緒にある開山の大暁禅師は立派なお坊さんのようである。で、何故この地に?チェックすると、元寇の変で勇名を馳せた第26代当主・河野通有が大宰府にて大応国師門下の参禅者であり、大暁禅師も大応国師18哲のひとりとして修行中でもあり、河野家と縁ができたのであろう。

由緒にある開山の大暁禅師は立派なお坊さんのようである。で、何故この地に?チェックすると、元寇の変で勇名を馳せた第26代当主・河野通有が大宰府にて大応国師門下の参禅者であり、大暁禅師も大応国師18哲のひとりとして修行中でもあり、河野家と縁ができたのであろう。

また、開山時は臨済宗であるが、後年第35代当主・河野通宣に招かれて中興開山の租となった玄室大和尚の時に曹洞宗に変わったようである。

◆来島通総の供養塔

山門を潜り本堂、境内にある観音堂、一畑薬師如来を祀る薬師堂に御参り。薬師堂の横に山に入る道があり、そこを上ると来島水軍の墓所がある。一番左に建つ宝篋印塔は来島通総の墓(供養塔)とのこと。河野通朝ゆかりの地を訪ねたのだが、来島村上家・通総の供養塔に出合うとは思わなかった。4回に渡って辿った高縄半島の来島村上氏の古跡散歩が懐かしい(そのⅠ、そのⅡ、そのⅢ、そのⅣ)。

通総の供養塔は江戸時代に作られたようである。既述の如く、主家河野に離反し毛利に攻められ一度は秀吉の元に逃れたとも伝わる通総であるが、秀吉の四国征伐では先鋒を務め、姓も村上から来島と改めた人物。朝鮮出兵の慶長の役で戦死。

通総の供養塔は江戸時代に作られたようである。既述の如く、主家河野に離反し毛利に攻められ一度は秀吉の元に逃れたとも伝わる通総であるが、秀吉の四国征伐では先鋒を務め、姓も村上から来島と改めた人物。朝鮮出兵の慶長の役で戦死。

(なお、基本お墓とか供養塔の写真は撮らないことにしているので写真はなし、;です;以下同じ)

◆来島通之の墓

さらに道を上ると「来島通之」の墓がある。既述、来島村上家の長男であるが庶子故に得居家を継いだ得居通幸(通之)のことである。兄通総が毛利に攻められ秀吉の元に逃れるも、通之は鹿島城、恵良城を守る。兄と同じく、朝鮮出兵の文禄の役で戦死している。

此の地に来るまで知らなかったのだが、来島通総の供養塔、来島(得居)通之の墓があるのは、山門前の由来にあった、当寺を再興した故のことだろう。

◆童話碑

境内には「開基家遠孫久留島武彦先生は童話の大家にして、世人より童話の神様とあがめられる高階龍仙禅師より諡号せられて禅機殿誠心話徳童訓大居士と称す、その偉徳を顕彰するために豊後森京都嵐山についで伊予水軍のゆかりの当山に童話碑を建立して後代に伝えるものなり。昭和51年10月居士の17回忌に誌す、大通寺34世 大進廓明代建之、とある。池内功先生「エヒメアヤメの里」より」と刻まれた石碑がある。

Wikipediaには「久留島 武彦(くるしま たけひこ、1874年6月19日 - 1960年6月27日)は、大分県玖珠郡森町(現・玖珠町)出身の児童文学者。童謡『夕やけ小やけ』の作詞者でもあり、中野忠八や忠八の弟で久留島の娘婿の久留島秀三郎らとともに日本のボーイスカウト運動の基礎作りにも参画した。運動の一環として訪れたアンデルセンの生地などでアンデルセンの復権を訴え、心を動かされたデンマークの人々から「日本のアンデルセン」と呼ばれた」とある」とある。

『夕やけ小やけ』は「夕焼け小焼けで日が暮れて・・・」とは違う童謡である。WEBで音源をチェックすると、中村雨紅の詞に、草川信が曲をつけた『夕焼け小焼け』の物悲しい曲想とは異なり、軽快な調べの童謡であった。『夕焼け小焼け』を口ずさみながら中村雨紅の生まれ故郷、陣馬街道の「夕焼け子焼けの里」を歩いた頃のことを思い起こした。

久留島 武彦は説明の通り、関ケ原の戦で反徳川の西軍に加わった来島氏が、豊後の森に転封となった森藩の末裔で、姓も来島から久留島と改め、明治維新後華族(子爵)となった。

最明寺;11時24分

大通寺を離れ、恵良山裾の最明寺に向かう。恵良山城に上るに際し、車をデポさせてもらえば、といった心持ちではあったのだが、駐車場にはお寺に関係ない駐車は遠慮願いたい、といった案内。デポは諦め、ついでのことでもとお寺様にお参り。

大通寺を離れ、恵良山裾の最明寺に向かう。恵良山城に上るに際し、車をデポさせてもらえば、といった心持ちではあったのだが、駐車場にはお寺に関係ない駐車は遠慮願いたい、といった案内。デポは諦め、ついでのことでもとお寺様にお参り。

●小林一茶

境内に小林一茶の石像と句を刻んだ石碑。その横には句の案内。石像下の句は「雀の子 そこのけ そこのけ御馬が通る」「やれ打つな蠅が手をすり 足をする」「痩せ蛙 まけるな一茶ここにあり」といった、詩心に縁遠い我が身でも知っている句ではある。

境内に小林一茶の石像と句を刻んだ石碑。その横には句の案内。石像下の句は「雀の子 そこのけ そこのけ御馬が通る」「やれ打つな蠅が手をすり 足をする」「痩せ蛙 まけるな一茶ここにあり」といった、詩心に縁遠い我が身でも知っている句ではある。

「痩せ蛙 まけるな一茶ここにあり」の句は、足立区の炎天寺を訪ねた時に出合った句。炎天寺のある当時の竹塚村は一面の水田地帯。初夏ともなると、あちこちでカワズが鳴き合う、蛙合戦として江戸でも有名であった、と言う。

その傍にあった案内には二つの句と説明がある。そのひとつは一茶の句で「朧々 ふめば水なり まよい道 小林一茶;西(最)明寺に辿りついた一茶は西明十一代住職竹苑文淇上人(月下庵茶来)に面会を求めたが、既に十五年前(天明元年)に亡くなっていた。更にここでの宿も断られ、一茶は大いに落胆した」との説明があった。

もうひとつは「枝折れて 何と這うべき蔦かづら 月下庵茶来;句碑は本堂横に建っている。茶来は一茶の師二六庵竹阿の俳友で、一茶は茶来を頼りに西明寺を訪れた」とある。

◆一茶の道

上述の如く、先般鎌大師から鴻之坂越をするとき、鎌大師の傍に「一茶の道」の案内があった。その案内には「俳人小林一茶がこの風早の地を訪れたのは、寛政7年(1795)旧1月13日のことでした。「寛政七年紀行」により、その様子を知ることが出来ます。寛政7年、観音寺の専念寺(五梅法師)で新年を迎え正月8日に寺を出て松山へと向ったのです。

「松山の十六日桜を見るために」と記されていますが、本来の目的は師茶来(俳号。月下庵茶来又は竹苑とも称した。文淇禅師という高僧)や、当時既に全国的に知られていた竹阿の遺弟である松山の俳人栗田樗堂に会うことであったと言われます。

その茶来が住職をつとめていたのが風早上難波村の西明寺(現最明寺)です。 そのときのことを、次のように記しています。

十三日 槌□(樋口)村などいへる所を過て七里となん、風早難波村、茶来を尋ね訪ひ侍りけるに、巳に十五年迹に死き(と)や。

後住西明寺に宿り乞に不許。

前路三百里、只かれをちからに来つるなれば、たよるべきよすがもなく、野もせ庭もせをたどりて

朧々ふめば水也まよひ道、

百歩ほどにして五井(私注:高橋五井。庄屋で俳人。名水を求めて井戸を堀り5本目で求める水を掘り当てたのが名前の由来)を尋当て、やすやすと宿りて 月朧よき門探り当たるぞ(後略)」とあった。

「一茶の道」が集落を通ることは覚えていたのだが、最明寺のことはすっかり忘れていた。説明を読むに、この句は、俳友を頼りに訪ねてきたのに、その人は既に亡くなっており、寺に泊まることもできず、朧月夜のもと、水溜まりに足を取られながら、心細げに歩く姿が目に浮かぶ。詩心の乏しい我が身にも、結構伝わる。

それはともあれ、宿泊を断った寺が、その句を堂々と案内に載せる?チェックすると、茶来が住職の頃、寺は火災で焼失。茶来の没後は寺も困窮し、接待しようにもその余裕が無かったようである。

◆一茶の風貌

ところで、境内にあった一茶の石像。結構ふっくらしている。30代の7年間、伊予など西国を彷徨った「漂白」の俳人のイメージとそぐわない。チェックすると、二宮崇さん作成のWEB「伊予細見」に以下の記述があった;

ところで、境内にあった一茶の石像。結構ふっくらしている。30代の7年間、伊予など西国を彷徨った「漂白」の俳人のイメージとそぐわない。チェックすると、二宮崇さん作成のWEB「伊予細見」に以下の記述があった;

「金子兜太著『一茶句集 古典を読む9』(岩波書店)から孫引し、勝手に口語に書き換えてみる。「今となっては、一茶の風貌を知る手だてはほとんどない。しかし、土地の古老たちに尋ねてみると少しは想像できなくもない。背はあまり高くなく、横に広がって見えるほど肥っていた。

顔はでかくて頬はふっくら、目は細く口はでかい。広い額には深い皺が刻まれ、頬骨が張っていて目尻は長く切れていて、鼻は小鼻が大きい。でかい口の唇は厚く、耳たぶは豊かに垂れている。手足はわりと大きく、ことに手の指が太くて節くれ立っていたのだそうだ」。

一読して、一茶について啓蒙されることの多かった金子の本には一茶研究で知られる作家瓜生卓造の「長身痩躯の良寛の俤(おもかげ)は薄れ、赫(あか)ら顔怒り肩の一茶が濃くなっていく(「伊予細見」より)」とあった。 漂泊の俳人のイメージではなかった。

●最明寺の歴史

単に車をデポしようと寄った最明寺であるが、一茶のこともありあれこれチェックしていると、結構歴史のあるお寺さまであることがわかった。

「えひめの記憶」に拠れば、「名前の最明寺とあるように、出家後、最明寺入道と称し廻国伝説の残る鎌倉幕府五代執権・北条時頼により弘長元年(一二六一)開山とも伝わるが、それは全国各地に残るお話であり、開山は不詳。その後荒廃し、中興の祖は月菴宗光(一三二六~一三八九)とのこと。応安七年(一三七四)頃とのことである。

月菴宗光は、前述大通寺開山大暁の法嗣で、北条の里に宗昌寺を開山した大虫宗岑の厳しい教えに耐え、ひとり奥義を継承し、宗昌寺二世となるも最明寺を再興し中興開山となった。最明寺は、その後長く衰退の後、慶長八年(一六〇三)松山天徳寺開山南源によって中興している。

北条市の大通寺・宗昌寺・最明寺の三寺は、鎌倉建長寺の南浦紹明(大応国師、~一三〇八)の法系の高僧(峰翁祖一(大暁禅師)―大虫宗岑(大証禅師)―月奄宗光(大祖禅師))の開山になっている。

鎌倉で蘭渓道隆に参禅後入宋、帰朝後大宰府崇福寺、京都万寿寺を経て建長寺に止住、その門から宗峰妙超などの高僧を輩出し、大応派の祖となった南浦紹明(大応国師)法系と北条のかかわりは大通寺でメモした通り、元寇の変で勇名を馳せた第26代当主・河野通有が。大宰府にて南浦紹明(大応国師)門下の参禅者として、大応国師18哲のひとり大暁禅師との縁ができたことがすべてのはじまりかと思える。

「県指定文化財(史跡)恵良城跡 恵良山へ」の木標;11時31分

車デポだけの予定にしていた大通寺で思いがけずのあれこれに出合い、結構メモがながくなった。しかも、寺関係者以外の駐車はご遠慮願いたいとのことであり、デポは諦め、お寺様に向かう途中見かけた「県指定文化財(史跡)恵良城跡 恵良山へ」の木標がある分岐点に戻る。

車デポだけの予定にしていた大通寺で思いがけずのあれこれに出合い、結構メモがながくなった。しかも、寺関係者以外の駐車はご遠慮願いたいとのことであり、デポは諦め、お寺様に向かう途中見かけた「県指定文化財(史跡)恵良城跡 恵良山へ」の木標がある分岐点に戻る。

車デポ地;11時35分

分岐点から1.5車線の簡易舗装された農道(林道?)を上るとふたつ溜池。農道から溜池の間の急坂を登る。かろうじて車の向きを変えるスペースもあり、農作業に向かう軽トラックなどの邪魔になることもなさそうであり、車をデポ。農道に戻り、正面に恵良山を見上げながらミカン畑の間をのんびりと進む。

分岐点から1.5車線の簡易舗装された農道(林道?)を上るとふたつ溜池。農道から溜池の間の急坂を登る。かろうじて車の向きを変えるスペースもあり、農作業に向かう軽トラックなどの邪魔になることもなさそうであり、車をデポ。農道に戻り、正面に恵良山を見上げながらミカン畑の間をのんびりと進む。

土径が分かれる

道を少し進むと簡易舗装の道から右手に土径が分かれる。登山道のようだが、道が途中で切れている。行き止まりとなれば藪漕ぎとも思ったのだが、距離もそれほどあるわけでもないので、結局そのまま簡易舗装道を進むことにした。

腰折山への分岐

道を進み、ヘアピンカーブの手前に腰折山への分岐。地図を見ると、登山路は途中で切れており、推察するに、恵良山を150m等高線に沿って巻き、腰折山との間の鞍部を抜けて、最後は腰折山のピークに這いあがるようだ。藪の時期でなければ「プチ縦走」もいいかも知れない。

平坦地に;11時46分

ヘアピンカーブを曲がり石段の奥に鳥居が見える辺りは平坦地となっている。駐車するスペースもある。簡易舗装ではあるが、車でここまで来れそうだ。

ヘアピンカーブを曲がり石段の奥に鳥居が見える辺りは平坦地となっている。駐車するスペースもある。簡易舗装ではあるが、車でここまで来れそうだ。

平坦地の端に「城構えのイラストと恵良城の案内」がある。その脇に下からの土径が見える。先ほど分岐した土径がここまで続いているのかも知れない。

◆「城構えのイラストと恵良城の案内」

「恵良城(上難波): 伊予旧跡史に「天暦2年(948年)河野散位親経が城を恵良山に築いた」とあり、標高302メートルの山頂に天険を巧みに利用した石積みや延長130メートルの帯状の腰曲輪、各所に張り出した桝形郭の名残り等、中世の山城として貴重な資料を提供してくれる城跡で、湯築の本城の控え要地として河野氏盛衰に直接的役割を果たした城である」との説明があった。

「恵良城(上難波): 伊予旧跡史に「天暦2年(948年)河野散位親経が城を恵良山に築いた」とあり、標高302メートルの山頂に天険を巧みに利用した石積みや延長130メートルの帯状の腰曲輪、各所に張り出した桝形郭の名残り等、中世の山城として貴重な資料を提供してくれる城跡で、湯築の本城の控え要地として河野氏盛衰に直接的役割を果たした城である」との説明があった。

恵良神社奥之宮の鳥居;11時48分

舗装道から石段を上り鳥居を潜る。恵良神社奥之宮の鳥居であろう。鳥居手前は平坦地となっており、「恵良城」と「ノブキビャクシン」の案内がある。

舗装道から石段を上り鳥居を潜る。恵良神社奥之宮の鳥居であろう。鳥居手前は平坦地となっており、「恵良城」と「ノブキビャクシン」の案内がある。

◆恵良城

「恵良城跡 愛媛県指定史跡 昭和52年4月15日指定

「恵良城跡 愛媛県指定史跡 昭和52年4月15日指定

浅海地区と難波地区との境にある恵良山を中心とした城で、湯築城の控え要地として河野氏盛衰に直接的役割を果たした。

天険を巧みに利用した石積みや延長130メートルの帯状の腰曲輪、各所に張り出した桝形郭、貯水井戸の遺構などが残存する。

更に西南方の斜面には、三段の土塁跡があり、腰折山に向う鞍部高地に拠点を構え、敵を谷間や尾根に誘い込み前後あるいは左右から挟撃する、水軍戦法をめざした構え、また一度に多くの兵が殺到できないよう地形を利用したかためをしていたもののようである。

養和元年(1181年)備後の奴何入道西寂が来攻したとき河野通清は恵良城などを守らせたとするのが初見で、南北朝時代には河野通堯をはじめ河野氏諸将の居城となった。

天正13年(1585年)河野氏滅亡ののち、来島康親の居城となったが、関ヶ原の戦い後、豊後国森へ移封され、この恵良城は廃城となった。

◆イブキビャクシンの自然林

松山市指定天然記念物 昭和38年2月16日指定

松山市指定天然記念物 昭和38年2月16日指定

ここ恵良山では、この地方に珍しいイブキビャクシンの自然林が見られる。 林はこの恵良山の八合目、通称「崖」の下段から上一帯の安山岩地帯にわたっている。幹の大きさは根回り1m~1.5m前後のものが多く、総立木数は、15に及んでいる。最大のものは山の東南の崖上に見られ、根回り4.1mもあり、目通りの高さから数本の巨枝を分かち、更に枝葉を茂らせて樹齢は約600年と推定されている。

この地方では、古くからイブキビャクシンは水分をよく保存する植物として大切にせられ、また河野一族がここに居城を構えるにあたっても防風林として保護し伐採を禁じたため、山麓の住民は地下水に不足しないと伝えられている。

山道を山頂削平部へ;12時

鳥居を越えると石段も無くなり、九十九折れの山道となる、石垣の遺構らしきものを見遣りながら進むと左手が開けてくる。その先は山頂部の削平地である。

鳥居を越えると石段も無くなり、九十九折れの山道となる、石垣の遺構らしきものを見遣りながら進むと左手が開けてくる。その先は山頂部の削平地である。

山頂削平部

広場から北条沖の鹿島が一望のもと。広場に立つ建屋は通夜堂とのことである。通夜堂の周囲にはイブキビャクシンの巨木が聳える。

広場から北条沖の鹿島が一望のもと。広場に立つ建屋は通夜堂とのことである。通夜堂の周囲にはイブキビャクシンの巨木が聳える。

主郭部;12時7分

城の主郭部は通夜堂の裏、平坦部より少し小高い岩場の上にある。小さな木の通りを潜り、岩場を辿る。岩に張り付く巨大な根はイブキビャクシンのそれであろうか。

城の主郭部は通夜堂の裏、平坦部より少し小高い岩場の上にある。小さな木の通りを潜り、岩場を辿る。岩に張り付く巨大な根はイブキビャクシンのそれであろうか。

岩場の上は恵良山神社、石鎚神社が祀られる。岩場の山頂は結構広い。四方の眺めを楽しみながら少し休憩。

鎖場を下りる

頂上岩場を廻っていると、鎖場があった。山頂へのアプローチは鳥居から岩場をゆっくり上るコースと、鎖場から一気に山頂に上るコースがあるようだ。

頂上岩場を廻っていると、鎖場があった。山頂へのアプローチは鳥居から岩場をゆっくり上るコースと、鎖場から一気に山頂に上るコースがあるようだ。

それほど長くもない鎖場を下り、岩場を巻いて削平地に戻る。

車デポ地に戻る;12時54分

ここからは来た道を下り、車デポ地の池の近くで、簡易舗装道を池に向かう亀を池に戻してあげ、車に乗り込み次の目的地である腰折山に向う。

鎌大師;13時14分

腰折山の車デポ地として鴻之坂越への時に訪れた鎌大師に向かう。が、ここもお寺の御参りにちょっと境内に停める分にはいいだろうが、駐車場といったものはなく、諦める。

腰折山の車デポ地として鴻之坂越への時に訪れた鎌大師に向かう。が、ここもお寺の御参りにちょっと境内に停める分にはいいだろうが、駐車場といったものはなく、諦める。

◆鎌大師

案内には「鎌大師境内 弘法大師が行脚の途次、この地に悪疫が流行しているのを哀れんで、村人に鎌で刻んだ大師像をあたえたところ、無事平癒したので、その大師像を本尊として、この地に堂を建て、「鎌大師」と呼んで深く信仰されて来たと言い伝えられる。

昭和48年、境内にある芭蕉塚、十八人塚、大師松とあわせて文化財に指定されたが、大師松は平成6年、松喰虫の被害により枯死した。 芭蕉塚は表に「芭蕉翁」、裏に「寛政五葵丑歳中秋十九日藤花塚築之 松山の白兎、二要、扇??、風早の兎文、壺茗、圃方、杜由、可興、梅長、恕由」と刻まれている。

十八人塚は、南北朝の戦乱に敗れた赤橋重時主従をいたんで、鎌倉末期に立てられた墓所と言い伝えられている。(松山市教育委員会)」。

●十八人塚

石室の奥に祀られてる。赤橋重時は北条高時の一族。南北朝動乱期に北朝側として恵良城を本拠に宮軍の土居勢と戦うも敗れ、逃れて立烏帽子城(西条市の面木山(おものきやま)の山頂あった城)にて宮軍勢と対抗。戦いに利あらず、最後は打ち首とも自決とも伝えられる。

恵良城を烏帽子城、冠城とも称すようで、立烏帽子城と混乱したが、『伊豫温故録』に「赤橋重時は北條の一族にして當國の守護に置たるものなり、初は當城(私注;恵良城・烏帽子城・冠城)に居たるが土居得能のために攻め破られて城を守る能はす偽りて自殺と称し、潜に城を逃げ出つ、其の後周布郡鞍瀬山の険に據り、砦を構へて立烏帽子と称し、再び兵を挙げしが、得能今岡等に攻められ、遂に虜となり、誅に伏せり」とあるので、恵良城(烏帽子城)とは異なる西条の城のことのように思う。

因みに、根拠はないのだけれど、最明寺開山の縁起に北条時頼が登場するが、それはこの赤松重時と北条氏の繋がり故の伝説だろうか。全国に伝わる時頼廻国伝説は、北条氏の領地に多いといった記事を目にしたことがある。単なる妄想。根拠なし。

車デポ地

鎌大師への車デポを諦め、先日この辺りを歩いたときに出合った、鴻之坂線と呼ばれる2車線のえらく立派な道路脇にデポしようと集落を抜けて鴻之坂線との合流点に向かう。地図に破線で描かれる(途中で切れているが)腰折山登山口と思われる地点の傍である。

腰折山登山口;13時25分

車デポ地から車で上って来た坂を下ると、道脇に「腰折山 エヒメアヤメ登山口」の木標が見える。矢印に従い左に折れる。簡易舗装の道の右手には、腰折山から鴻之坂を隔てた北の新城山や瀬戸の海が見える。

車デポ地から車で上って来た坂を下ると、道脇に「腰折山 エヒメアヤメ登山口」の木標が見える。矢印に従い左に折れる。簡易舗装の道の右手には、腰折山から鴻之坂を隔てた北の新城山や瀬戸の海が見える。

「イヨスミレ・エヒメアヤメ」の案内;13時28分

腰折山をトラバース気味に20mほど標高を上げると「イヨスミレ・エヒメアヤメ」の案内があった。

◆イヨスミレ 松山市指定愛媛県指定天然記念物

イヨスミレは、この腰折山で、明治31年(1898)4月17日に、松山市の梅村甚太郎が発見し、牧野富太郎が命名したものである。しかしその後、樹木繁茂とともにその姿を消してしまって、幻のスミレと言われて来た。が、昭和24年(1949)湯山勇が再発見した。

イヨスミレは、この腰折山で、明治31年(1898)4月17日に、松山市の梅村甚太郎が発見し、牧野富太郎が命名したものである。しかしその後、樹木繁茂とともにその姿を消してしまって、幻のスミレと言われて来た。が、昭和24年(1949)湯山勇が再発見した。

命名後、長野県などでも見つかり、現在では本州、四国に隔離分布しているゲンジスミレの別名とされている。

小型の無茎種で、葉は少数で卵形または円形、基部はハート形で若い葉には細毛があり、表面は紫色で、ときに葉脈に沿って淡泊色の斑が入る。裏面は淡緑色または紫色をおびている。花は小さくごく淡い紅紫色で、距は萼片よりも長くて細い円筒形、花柄と果実にも細やかな毛がある。

前川文夫の説によると、氷河時代に大陸から南下し生き残った植物の一つとされておいて、エヒメアヤメと共に大陸の遺存植物が二つともこの腰折山にあることは不思議というほかはない」

◆エヒメアヤメ自生南限地帯 国天然記念物

エヒメアヤメは、明治32(1899)年、牧野富太郎によって名づけられたが、古来よりダレユエソウと呼ばれている植物と同種であったことから、ダレユエソウ(別名エヒメアヤメ)と改められた。しかし大正14(1925)に国内6カ所の自生地が「エヒメアヤメ自生南限地帯」として指定されたことから、エヒメアヤメの名で呼ばれるようになった。また伊予節のコカキツバタもエヒメアヤメの別名である。

エヒメアヤメは、アヤメ科の小型の植物で、根茎はやや偏平で細くやせ形、葉は線形で薄く、長さは15センチメートル内外である。

3月下旬に開花し、高さ10センチメートル前後の花茎に一花をつける。花色はうすい紫色で外花被片の中央から基部にかけて黄色をしている。

元来中国東北部から朝鮮半島に分布する植物であるが、我国では中国、九州、四国の瀬戸内海に沿う各地に自生し、当地を含め広島県三原市・山口県下関市・防府市・佐賀県佐賀市・宮崎県小林市の六ヶ所が自生南限地帯として天然記念物に指定されている。

エヒメアヤメ石碑:13時33分

ゆるやかだった登山道も、「イヨスミレ・エヒメアヤメ」の案内を越すと、等高線に垂直に尾根筋を上ることになる。山頂地帯は木々に覆われているが、その下の開けた山稜を少し上ると「エヒメアヤメ自生南限地帯」と刻まれた石碑がある。周囲にネットで覆われた一帯に季節の頃エヒメアヤメが咲くのだろう。

見下すと鹿島が美しく瀬戸の海に浮いている。

ゆるやかだった登山道も、「イヨスミレ・エヒメアヤメ」の案内を越すと、等高線に垂直に尾根筋を上ることになる。山頂地帯は木々に覆われているが、その下の開けた山稜を少し上ると「エヒメアヤメ自生南限地帯」と刻まれた石碑がある。周囲にネットで覆われた一帯に季節の頃エヒメアヤメが咲くのだろう。

見下すと鹿島が美しく瀬戸の海に浮いている。

腰折山山頂;13時47分

ジグザグの登山道を進むと鬱蒼とした木々に覆われた一帯に入る。道もあまり踏まれておらず、わかりにくい。成り行きで何とか「腰折山 214m」と書かれた木標のある地点に辿りつく。木々に覆われ、山頂からの見通しはほとんど、無い。山頂で休憩しようにも、それらしき場所もない。

ジグザグの登山道を進むと鬱蒼とした木々に覆われた一帯に入る。道もあまり踏まれておらず、わかりにくい。成り行きで何とか「腰折山 214m」と書かれた木標のある地点に辿りつく。木々に覆われ、山頂からの見通しはほとんど、無い。山頂で休憩しようにも、それらしき場所もない。

戻りは案の定踏み分け道を読み違え、あらぬ方向へと下っていった。結構な藪となっており、少々難儀しながらも、GPS を頼りにエヒメアヤメ石碑辺りまで戻り、下山。

本日の計画であった恵良山と腰折山をカバーし、2回に渡った旧北条市に残る河野氏ゆかりの寺や山城歩きを終える。

恵良山城は河野氏、村上氏の足跡を辿るに際し、折に触れて顔を出す。独立峰として目立つその姿故、周囲に「威」を示す象徴としての存在感も築城の因であったのだろうか。

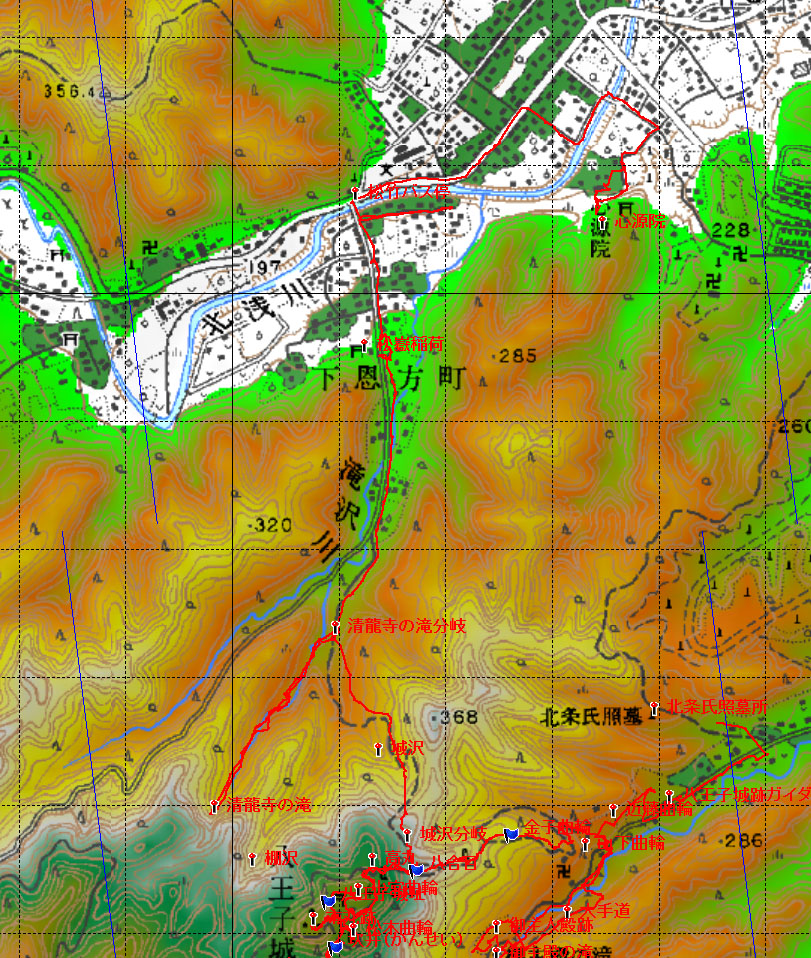

|

| Google earthで作成 |

河野通清が頼朝に呼応し高縄山城(高縄山城とは雄甲・雌甲山、高穴山城を含め高縄山麓の城砦群の総称。恵良城も含まれるのだろう)に挙兵するも、平氏方・備後国の奴可入道西寂が大軍をもって押し寄せ賓兵敵せず落城すると『河野家譜』に記されている

南北朝期に入ると、北条氏の一族・赤橋重時という武将が当城に拠って挙兵するも、宮方の攻撃を受けて滅亡したという。建武2年(1335)のことである。その結果、宮方の土居通世が当城に拠るも、暦応4年(1341)には武家方の河野通盛が攻めよせ、河野氏が勝利したものと思われる。

その河野氏も、貞治3年(1364)に、四国制覇を目する同じ武家方の細川頼之の大軍に包囲されたとのこと。29代当主・河野通堯の頃である。このとき通堯を宮方の村上義弘と今岡通任が通堯らを救出したとあるので、通堯が武家方から宮方に変わったのはこの頃ではあろう。

室町時代には得能・土居氏の子孫である得居氏の居城となったようである。戦国期に入ると得居氏は勢を増してきた来島村上・通康の傘下に入る。とはいうものの、この場合の得居氏とは来島村上・通康の嫡男である通幸(通年、通久、通之とも)が得居家の跡を継いだわけであるから(来島村上家を継いだのは次男通総。母が河野の流れの正室であったため)、当たり前と言えば当たり前である。

その後、来島村上氏は主家河野氏に叛し、織田方に与したため、恵良山城は、元亀3年(1572年)毛利氏・小早川の軍勢により落城するも、豊臣秀吉による四国征伐の後は再び得居氏の居城となる。

関ヶ原合戦で来島氏は西軍に与し西軍敗北となるも、来島村上当主・長親の妻の伯父である福島正則の取りなしもあり家名存続し、慶長6年(1601年)、豊後国森へ転封となったため恵良城は廃城となった。

「恵良」という地名の由来はよくわからない。「江浦」を由来とするところもある。立地からすれば、この「恵良」も「江浦」でもそれほど違和感はないが、不詳である。

本日のルートを想う。東予の新居浜から中予の伊予北条まで行くわけで、恵良山だけでは、もったいない。恵良山の直ぐ北に腰折山がある。先日、鎌大師から鴻之坂越をした時に右手に眺めながら歩いた山である。ついでのことなので、腰折山もカバーする。それと、『東予市内(一部丹原町)河野氏ゆかりの史跡』に河野通朝(第28代当主)ゆかりの寺とあった伊予北条の大通寺(北条市)も併せて訪ねることにする。

本日のルート;

大通寺>最明寺

■恵良城跡

■恵良城跡車デポ地>土径が分かれる>腰折山への分岐>平坦地に>恵良神社奥之宮の鳥居>山道を山頂削平部へ>主郭部;12時7分>鎖場を下りる>車デポ地に戻る;

■腰折山

鎌大師>車デポ地>腰折山登山口>「イヨスミレ・エヒメアヤメ」の案内>エヒメアヤメ石碑>腰折山山頂

大通寺

実家の新居浜市を出て今治、菊間を越え、瀬戸内に沿って走る国道196号が、恵良山・腰折山と続く山稜と、鴻之坂越えの鞍部を隔てて瀬戸内に突き出す山稜(新城山)裾の海岸線を抜け、伊予北条の開けた風早平野に入った辺りで左折し、成り行きで腰折山の裾にある大通寺に向かう。『東予市内(一部丹原町)河野氏ゆかりの史跡』に記載のあった河野通朝ゆかりのお寺様である。

◆大通寺の由緒

室町時代、当寺衰運のところ、通朝の遠孫通宣が曹洞宗永平寺の道元・狐雲らの法脈を継ぐ備中華光寺より玄室守腋大和尚を拝請し再興開山(曹洞宗)と仰ぐ。爾来法灯五百余年三十五代に至る。

二世代と七世代、兵火により炎上のところ、来島通康(河野通宣の資通直の娘婿)と、その資通総(共に豊臣秀吉の幕下、本来来島・鹿島城主)が風早一万四千石の領主になったとき寺領をつけ再興。

慶長6年(1600)豊後森へ移封(水軍を山領の地え)。当山は江戸時代二度焼失、本堂は天明年間(1783)、庫裏は弘化年間(1845)に焼失」。

河野氏ゆかりの寺として寄ってみたのだが、来島村上氏とも因縁浅からぬお寺さまであった。また、先般、花へんろの里を辿り、鴻之坂越えから浅海に歩いた時に出合った鎌大師は、このお寺様の大師堂のようである。

大通寺の由緒の横に木造大暁禅師倚像と木造宝冠釈迦如来坐像の案内もある。

◆木造大暁禅師倚像

のち遠山氏に招かれ美濃国(岐阜県)に大円寺を建て大虫宋岑や月庵宗光らを指導した。さらに筑前(福岡県)の鶉浜に海蔵寺を興こし、ついで風早のこの地に河野通朝の招きにより大通寺を開基したのである。

禅師の木造は高さ80cm、重さ7㎏、桧材を用いた寄木造りで、頭部は首の基部より胸へはめ込み式になっている。多眼を使用した彩色像で寺伝によれば南北朝時代につくられたものであるとされる。

◆木造宝冠釈迦如来坐像

像の高さは88cm桧材の寄木造りとなっており、像容の高い宝髻、宋朝風の顔(私注;写真ピンボケで詠めず)複雑な衣紋の彫法などから、南北朝時代の末、或いは室町期の作であろうとみられている、なお、近世に金箔補修されている」

◇大通智勝仏

あまり聞いたことのない仏様。仏像も数少なく四国八十八箇所・第五十五番札所光明寺南光坊、また、大三島の東円坊にある木造金剛界大日如来坐像が、古仏としては唯一存在している大通智勝如来と言われている、とWikipediaにあった。

また、開山時は臨済宗であるが、後年第35代当主・河野通宣に招かれて中興開山の租となった玄室大和尚の時に曹洞宗に変わったようである。

◆来島通総の供養塔

山門を潜り本堂、境内にある観音堂、一畑薬師如来を祀る薬師堂に御参り。薬師堂の横に山に入る道があり、そこを上ると来島水軍の墓所がある。一番左に建つ宝篋印塔は来島通総の墓(供養塔)とのこと。河野通朝ゆかりの地を訪ねたのだが、来島村上家・通総の供養塔に出合うとは思わなかった。4回に渡って辿った高縄半島の来島村上氏の古跡散歩が懐かしい(そのⅠ、そのⅡ、そのⅢ、そのⅣ)。

(なお、基本お墓とか供養塔の写真は撮らないことにしているので写真はなし、;です;以下同じ)

◆来島通之の墓

さらに道を上ると「来島通之」の墓がある。既述、来島村上家の長男であるが庶子故に得居家を継いだ得居通幸(通之)のことである。兄通総が毛利に攻められ秀吉の元に逃れるも、通之は鹿島城、恵良城を守る。兄と同じく、朝鮮出兵の文禄の役で戦死している。

此の地に来るまで知らなかったのだが、来島通総の供養塔、来島(得居)通之の墓があるのは、山門前の由来にあった、当寺を再興した故のことだろう。

◆童話碑

境内には「開基家遠孫久留島武彦先生は童話の大家にして、世人より童話の神様とあがめられる高階龍仙禅師より諡号せられて禅機殿誠心話徳童訓大居士と称す、その偉徳を顕彰するために豊後森京都嵐山についで伊予水軍のゆかりの当山に童話碑を建立して後代に伝えるものなり。昭和51年10月居士の17回忌に誌す、大通寺34世 大進廓明代建之、とある。池内功先生「エヒメアヤメの里」より」と刻まれた石碑がある。

Wikipediaには「久留島 武彦(くるしま たけひこ、1874年6月19日 - 1960年6月27日)は、大分県玖珠郡森町(現・玖珠町)出身の児童文学者。童謡『夕やけ小やけ』の作詞者でもあり、中野忠八や忠八の弟で久留島の娘婿の久留島秀三郎らとともに日本のボーイスカウト運動の基礎作りにも参画した。運動の一環として訪れたアンデルセンの生地などでアンデルセンの復権を訴え、心を動かされたデンマークの人々から「日本のアンデルセン」と呼ばれた」とある」とある。

『夕やけ小やけ』は「夕焼け小焼けで日が暮れて・・・」とは違う童謡である。WEBで音源をチェックすると、中村雨紅の詞に、草川信が曲をつけた『夕焼け小焼け』の物悲しい曲想とは異なり、軽快な調べの童謡であった。『夕焼け小焼け』を口ずさみながら中村雨紅の生まれ故郷、陣馬街道の「夕焼け子焼けの里」を歩いた頃のことを思い起こした。

久留島 武彦は説明の通り、関ケ原の戦で反徳川の西軍に加わった来島氏が、豊後の森に転封となった森藩の末裔で、姓も来島から久留島と改め、明治維新後華族(子爵)となった。

最明寺;11時24分

●小林一茶

「痩せ蛙 まけるな一茶ここにあり」の句は、足立区の炎天寺を訪ねた時に出合った句。炎天寺のある当時の竹塚村は一面の水田地帯。初夏ともなると、あちこちでカワズが鳴き合う、蛙合戦として江戸でも有名であった、と言う。

その傍にあった案内には二つの句と説明がある。そのひとつは一茶の句で「朧々 ふめば水なり まよい道 小林一茶;西(最)明寺に辿りついた一茶は西明十一代住職竹苑文淇上人(月下庵茶来)に面会を求めたが、既に十五年前(天明元年)に亡くなっていた。更にここでの宿も断られ、一茶は大いに落胆した」との説明があった。

もうひとつは「枝折れて 何と這うべき蔦かづら 月下庵茶来;句碑は本堂横に建っている。茶来は一茶の師二六庵竹阿の俳友で、一茶は茶来を頼りに西明寺を訪れた」とある。

◆一茶の道

上述の如く、先般鎌大師から鴻之坂越をするとき、鎌大師の傍に「一茶の道」の案内があった。その案内には「俳人小林一茶がこの風早の地を訪れたのは、寛政7年(1795)旧1月13日のことでした。「寛政七年紀行」により、その様子を知ることが出来ます。寛政7年、観音寺の専念寺(五梅法師)で新年を迎え正月8日に寺を出て松山へと向ったのです。

「松山の十六日桜を見るために」と記されていますが、本来の目的は師茶来(俳号。月下庵茶来又は竹苑とも称した。文淇禅師という高僧)や、当時既に全国的に知られていた竹阿の遺弟である松山の俳人栗田樗堂に会うことであったと言われます。

その茶来が住職をつとめていたのが風早上難波村の西明寺(現最明寺)です。 そのときのことを、次のように記しています。

十三日 槌□(樋口)村などいへる所を過て七里となん、風早難波村、茶来を尋ね訪ひ侍りけるに、巳に十五年迹に死き(と)や。

後住西明寺に宿り乞に不許。

前路三百里、只かれをちからに来つるなれば、たよるべきよすがもなく、野もせ庭もせをたどりて

朧々ふめば水也まよひ道、

百歩ほどにして五井(私注:高橋五井。庄屋で俳人。名水を求めて井戸を堀り5本目で求める水を掘り当てたのが名前の由来)を尋当て、やすやすと宿りて 月朧よき門探り当たるぞ(後略)」とあった。

「一茶の道」が集落を通ることは覚えていたのだが、最明寺のことはすっかり忘れていた。説明を読むに、この句は、俳友を頼りに訪ねてきたのに、その人は既に亡くなっており、寺に泊まることもできず、朧月夜のもと、水溜まりに足を取られながら、心細げに歩く姿が目に浮かぶ。詩心の乏しい我が身にも、結構伝わる。

それはともあれ、宿泊を断った寺が、その句を堂々と案内に載せる?チェックすると、茶来が住職の頃、寺は火災で焼失。茶来の没後は寺も困窮し、接待しようにもその余裕が無かったようである。

◆一茶の風貌

「金子兜太著『一茶句集 古典を読む9』(岩波書店)から孫引し、勝手に口語に書き換えてみる。「今となっては、一茶の風貌を知る手だてはほとんどない。しかし、土地の古老たちに尋ねてみると少しは想像できなくもない。背はあまり高くなく、横に広がって見えるほど肥っていた。

顔はでかくて頬はふっくら、目は細く口はでかい。広い額には深い皺が刻まれ、頬骨が張っていて目尻は長く切れていて、鼻は小鼻が大きい。でかい口の唇は厚く、耳たぶは豊かに垂れている。手足はわりと大きく、ことに手の指が太くて節くれ立っていたのだそうだ」。

一読して、一茶について啓蒙されることの多かった金子の本には一茶研究で知られる作家瓜生卓造の「長身痩躯の良寛の俤(おもかげ)は薄れ、赫(あか)ら顔怒り肩の一茶が濃くなっていく(「伊予細見」より)」とあった。 漂泊の俳人のイメージではなかった。

●最明寺の歴史

単に車をデポしようと寄った最明寺であるが、一茶のこともありあれこれチェックしていると、結構歴史のあるお寺さまであることがわかった。

「えひめの記憶」に拠れば、「名前の最明寺とあるように、出家後、最明寺入道と称し廻国伝説の残る鎌倉幕府五代執権・北条時頼により弘長元年(一二六一)開山とも伝わるが、それは全国各地に残るお話であり、開山は不詳。その後荒廃し、中興の祖は月菴宗光(一三二六~一三八九)とのこと。応安七年(一三七四)頃とのことである。

月菴宗光は、前述大通寺開山大暁の法嗣で、北条の里に宗昌寺を開山した大虫宗岑の厳しい教えに耐え、ひとり奥義を継承し、宗昌寺二世となるも最明寺を再興し中興開山となった。最明寺は、その後長く衰退の後、慶長八年(一六〇三)松山天徳寺開山南源によって中興している。

北条市の大通寺・宗昌寺・最明寺の三寺は、鎌倉建長寺の南浦紹明(大応国師、~一三〇八)の法系の高僧(峰翁祖一(大暁禅師)―大虫宗岑(大証禅師)―月奄宗光(大祖禅師))の開山になっている。

鎌倉で蘭渓道隆に参禅後入宋、帰朝後大宰府崇福寺、京都万寿寺を経て建長寺に止住、その門から宗峰妙超などの高僧を輩出し、大応派の祖となった南浦紹明(大応国師)法系と北条のかかわりは大通寺でメモした通り、元寇の変で勇名を馳せた第26代当主・河野通有が。大宰府にて南浦紹明(大応国師)門下の参禅者として、大応国師18哲のひとり大暁禅師との縁ができたことがすべてのはじまりかと思える。

■恵良城跡■

「県指定文化財(史跡)恵良城跡 恵良山へ」の木標;11時31分

車デポ地;11時35分

土径が分かれる

道を少し進むと簡易舗装の道から右手に土径が分かれる。登山道のようだが、道が途中で切れている。行き止まりとなれば藪漕ぎとも思ったのだが、距離もそれほどあるわけでもないので、結局そのまま簡易舗装道を進むことにした。

腰折山への分岐

道を進み、ヘアピンカーブの手前に腰折山への分岐。地図を見ると、登山路は途中で切れており、推察するに、恵良山を150m等高線に沿って巻き、腰折山との間の鞍部を抜けて、最後は腰折山のピークに這いあがるようだ。藪の時期でなければ「プチ縦走」もいいかも知れない。

平坦地に;11時46分

平坦地の端に「城構えのイラストと恵良城の案内」がある。その脇に下からの土径が見える。先ほど分岐した土径がここまで続いているのかも知れない。

◆「城構えのイラストと恵良城の案内」

恵良神社奥之宮の鳥居;11時48分

◆恵良城

浅海地区と難波地区との境にある恵良山を中心とした城で、湯築城の控え要地として河野氏盛衰に直接的役割を果たした。

天険を巧みに利用した石積みや延長130メートルの帯状の腰曲輪、各所に張り出した桝形郭、貯水井戸の遺構などが残存する。

更に西南方の斜面には、三段の土塁跡があり、腰折山に向う鞍部高地に拠点を構え、敵を谷間や尾根に誘い込み前後あるいは左右から挟撃する、水軍戦法をめざした構え、また一度に多くの兵が殺到できないよう地形を利用したかためをしていたもののようである。

養和元年(1181年)備後の奴何入道西寂が来攻したとき河野通清は恵良城などを守らせたとするのが初見で、南北朝時代には河野通堯をはじめ河野氏諸将の居城となった。

天正13年(1585年)河野氏滅亡ののち、来島康親の居城となったが、関ヶ原の戦い後、豊後国森へ移封され、この恵良城は廃城となった。

◆イブキビャクシンの自然林

ここ恵良山では、この地方に珍しいイブキビャクシンの自然林が見られる。 林はこの恵良山の八合目、通称「崖」の下段から上一帯の安山岩地帯にわたっている。幹の大きさは根回り1m~1.5m前後のものが多く、総立木数は、15に及んでいる。最大のものは山の東南の崖上に見られ、根回り4.1mもあり、目通りの高さから数本の巨枝を分かち、更に枝葉を茂らせて樹齢は約600年と推定されている。

この地方では、古くからイブキビャクシンは水分をよく保存する植物として大切にせられ、また河野一族がここに居城を構えるにあたっても防風林として保護し伐採を禁じたため、山麓の住民は地下水に不足しないと伝えられている。

山道を山頂削平部へ;12時

山頂削平部

主郭部;12時7分

岩場の上は恵良山神社、石鎚神社が祀られる。岩場の山頂は結構広い。四方の眺めを楽しみながら少し休憩。

鎖場を下りる

それほど長くもない鎖場を下り、岩場を巻いて削平地に戻る。

車デポ地に戻る;12時54分

ここからは来た道を下り、車デポ地の池の近くで、簡易舗装道を池に向かう亀を池に戻してあげ、車に乗り込み次の目的地である腰折山に向う。

鎌大師;13時14分

◆鎌大師

案内には「鎌大師境内 弘法大師が行脚の途次、この地に悪疫が流行しているのを哀れんで、村人に鎌で刻んだ大師像をあたえたところ、無事平癒したので、その大師像を本尊として、この地に堂を建て、「鎌大師」と呼んで深く信仰されて来たと言い伝えられる。

昭和48年、境内にある芭蕉塚、十八人塚、大師松とあわせて文化財に指定されたが、大師松は平成6年、松喰虫の被害により枯死した。 芭蕉塚は表に「芭蕉翁」、裏に「寛政五葵丑歳中秋十九日藤花塚築之 松山の白兎、二要、扇??、風早の兎文、壺茗、圃方、杜由、可興、梅長、恕由」と刻まれている。

十八人塚は、南北朝の戦乱に敗れた赤橋重時主従をいたんで、鎌倉末期に立てられた墓所と言い伝えられている。(松山市教育委員会)」。

●十八人塚

石室の奥に祀られてる。赤橋重時は北条高時の一族。南北朝動乱期に北朝側として恵良城を本拠に宮軍の土居勢と戦うも敗れ、逃れて立烏帽子城(西条市の面木山(おものきやま)の山頂あった城)にて宮軍勢と対抗。戦いに利あらず、最後は打ち首とも自決とも伝えられる。

恵良城を烏帽子城、冠城とも称すようで、立烏帽子城と混乱したが、『伊豫温故録』に「赤橋重時は北條の一族にして當國の守護に置たるものなり、初は當城(私注;恵良城・烏帽子城・冠城)に居たるが土居得能のために攻め破られて城を守る能はす偽りて自殺と称し、潜に城を逃げ出つ、其の後周布郡鞍瀬山の険に據り、砦を構へて立烏帽子と称し、再び兵を挙げしが、得能今岡等に攻められ、遂に虜となり、誅に伏せり」とあるので、恵良城(烏帽子城)とは異なる西条の城のことのように思う。

因みに、根拠はないのだけれど、最明寺開山の縁起に北条時頼が登場するが、それはこの赤松重時と北条氏の繋がり故の伝説だろうか。全国に伝わる時頼廻国伝説は、北条氏の領地に多いといった記事を目にしたことがある。単なる妄想。根拠なし。

車デポ地

鎌大師への車デポを諦め、先日この辺りを歩いたときに出合った、鴻之坂線と呼ばれる2車線のえらく立派な道路脇にデポしようと集落を抜けて鴻之坂線との合流点に向かう。地図に破線で描かれる(途中で切れているが)腰折山登山口と思われる地点の傍である。

腰折山登山口;13時25分

「イヨスミレ・エヒメアヤメ」の案内;13時28分

腰折山をトラバース気味に20mほど標高を上げると「イヨスミレ・エヒメアヤメ」の案内があった。

◆イヨスミレ 松山市指定愛媛県指定天然記念物

命名後、長野県などでも見つかり、現在では本州、四国に隔離分布しているゲンジスミレの別名とされている。

小型の無茎種で、葉は少数で卵形または円形、基部はハート形で若い葉には細毛があり、表面は紫色で、ときに葉脈に沿って淡泊色の斑が入る。裏面は淡緑色または紫色をおびている。花は小さくごく淡い紅紫色で、距は萼片よりも長くて細い円筒形、花柄と果実にも細やかな毛がある。

前川文夫の説によると、氷河時代に大陸から南下し生き残った植物の一つとされておいて、エヒメアヤメと共に大陸の遺存植物が二つともこの腰折山にあることは不思議というほかはない」

◆エヒメアヤメ自生南限地帯 国天然記念物

エヒメアヤメは、明治32(1899)年、牧野富太郎によって名づけられたが、古来よりダレユエソウと呼ばれている植物と同種であったことから、ダレユエソウ(別名エヒメアヤメ)と改められた。しかし大正14(1925)に国内6カ所の自生地が「エヒメアヤメ自生南限地帯」として指定されたことから、エヒメアヤメの名で呼ばれるようになった。また伊予節のコカキツバタもエヒメアヤメの別名である。

エヒメアヤメは、アヤメ科の小型の植物で、根茎はやや偏平で細くやせ形、葉は線形で薄く、長さは15センチメートル内外である。

3月下旬に開花し、高さ10センチメートル前後の花茎に一花をつける。花色はうすい紫色で外花被片の中央から基部にかけて黄色をしている。

元来中国東北部から朝鮮半島に分布する植物であるが、我国では中国、九州、四国の瀬戸内海に沿う各地に自生し、当地を含め広島県三原市・山口県下関市・防府市・佐賀県佐賀市・宮崎県小林市の六ヶ所が自生南限地帯として天然記念物に指定されている。

エヒメアヤメ石碑:13時33分

腰折山山頂;13時47分

戻りは案の定踏み分け道を読み違え、あらぬ方向へと下っていった。結構な藪となっており、少々難儀しながらも、GPS を頼りにエヒメアヤメ石碑辺りまで戻り、下山。

本日の計画であった恵良山と腰折山をカバーし、2回に渡った旧北条市に残る河野氏ゆかりの寺や山城歩きを終える。