大雑把に言って三段からなる相模原台地を実際に歩き、高位・中位・下位の各段丘面の「ギャップ」などを実感したわけだが、この鳩川分水路のある下溝辺りで、中位段丘面である田名原段丘面と下位段丘面である陽原段丘面の「ギャップ」がはっきりしなくなり、というか、陽原段丘面が田名原段丘面に「吸収・埋没」されているように感じる。その田名原段丘面は下溝から南に細長く続き座間辺りで沖積面に埋没するようである。

大雑把なルートを想うに、先回までの散歩で取り残した、当麻から先の八瀬川を相模川に注ぐ地点まで辿り、そこから鳩川に乗り換え海老名まで。下溝から南の田名原段丘面の崖線上は、当たり前に考えれば高位段丘面の相模原段丘面ではあろうが、座間丘陵が相模原面との間に割り込んで居る、というか、相模原面より古い時代の相模川の堆積によってつくられた丘陵地であるので、「先住民」として田名原面の東端を画す。相模川の堆積によってつくられた扇状地の平坦面が、開析され丘陵地形となった座間丘陵を見遣りながら鳩川を海老名まで辿ることにする。

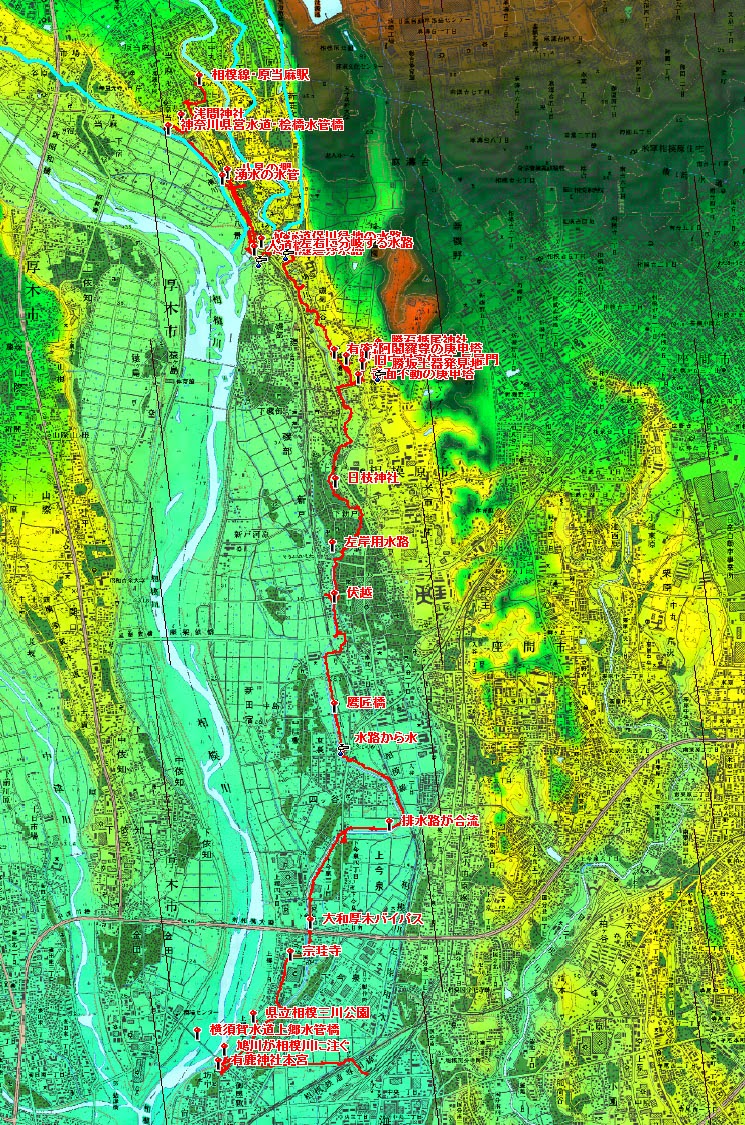

本日のルート;相模線・原当麻駅>浅間神社>浅間坂>神奈川県営水道・桧橋水管橋>湧水>崖線坂に沿って八瀬川を南下>八景の柵>三段の瀧>八瀬川が相模川に注ぐ合流点>鳩川隧道分水路>鳩川>道保川緑地>左右に分かれる不思議な分水点>有鹿神社>勝坂遺跡>>長屋門>中村家住宅>石楯尾神社入口>勝坂式土器発見の地>石楯尾神社>勝源寺>庚申塔>日枝神社>四国橋>左岸用水路>伏越し>鷹匠橋>見取橋>はたがわ橋>大和厚木バイパス>宗珪寺>県立相模三川公園>横須賀水道上郷水管橋>有鹿神社>小田急・海老名駅

相模線・原当麻駅

相模線・原当麻駅を降り、南の県道52号に進み麻溝小学校交差点で左折し県道46号に。地図を見ると田名原段丘面(中位)と陽原段丘面(下位)とを画す段丘崖の途中に浅間神社がある。八瀬川に下るまえにちょっとお参り。

○陽原段丘面

因みに、上に「田名原段丘面(中位)と陽原段丘面(下位)とを画す段丘崖」とメモしたのだが、カシミール3Dで地形図で見る限りは県道52号から南は陽原段丘面(下位)はほとんど広がりはなく、崖線から八瀬川の間がかろうじて陽原段丘面として残り、八瀬川から西の水田は相模川の氾濫原と言ったもののように見える。地形図の中には田名原段丘面が直接相模川が相模川の氾濫原に接しているようなものもある。崖線から八瀬川の間しか段丘面が無いとすれば地形図には表示されないかもしれない。素人の妄想。根拠なし。

浅間神社

○当麻城

当麻城は鎌倉時代初期、源範頼の家臣・当麻太郎がこの地に城を築いたと言われるが確たる証拠はない。戦国時代には北条氏の狼煙台が築かれ、津久井城とともに武田や上杉の攻略に備えたとのとこ。秀吉の小田原攻めの時は、当麻豊後守がこの城に立て籠もったとも伝わるが、北条氏の家臣に当麻氏がいたとの記録はないようである。現在はとりたてて明確な城の遺構が残っているようには見えないが、この浅間神社の辺りには郭があった、とも言われている。

○当麻太郎

鎌倉時代初期、源範頼の家臣。兄頼朝から謀反の嫌疑を受けた主人範頼の無実を晴らすべく頼朝の寝所に忍んだ(頼朝暗殺を企てたとも)。が、発覚し主人範頼は伊豆に流され殺される。当麻太郎は頼朝の娘・大姫の病祈願故に、罪一等を減ぜられ日向国島津荘に赴任する島津忠久(母は源頼朝の乳母である比企能員の妹・丹後局)に同行、鬼界ヶ島に流刑。頼朝死後、島津氏に仕え、新納院に住み、新納を称し武功をたてた、と。

浅間坂

神奈川県営水道の桧橋水管橋

食べものに今ひとつフックがかからない我が身はお店をスルーし八瀬川に。そこにブルーでペイントされたアーチ型の水管橋。神奈川県営水道の桧橋水管橋であった。

この水管橋は、谷ケ原浄水場から来た北相送水管・中津支管(内径800mm)。北相送水管・中津支管は田んぼの中の道を相模川に架かる昭和橋の方へ向かい、昭和橋を水管橋で渡り愛川町の中津配水池へ向かう。

○北相送水管

□経路

経路は、相模ダムでの発電放流水を下流の沼本ダムで取水し、津久井隧道を経て津久井分水池(津久井湖から西に下る相模川が大きく南に流路を変える辺り)に導き、分水池で県営水道、横浜水道、川崎水道などに分水。県営水道に分水された水は、津久井分水地のお隣にある県営谷ヶ原浄水場で浄水され水道水となり、相模原、厚木、愛川町の45万人を潤す。

北相送水管の大雑把な経路は谷ヶ原浄水場から、相模川に沿って大島地区に下り、渓松園辺りから県道48号を大島北交差点まで進み、交差点から左に折れ北東に向かい六地蔵に。そこから南東に「作の口交差点」方向へと下り、この地で姥川を渡る。

姥川を渡った水路は南東へと南下を続け、虹吹、七曲をへて、途中相模原に分水しながら、下原交差点で県道52号に当たる。北相送水管は県道で右に折れて県道にそって進み、相模川を昭和橋で渡り中津工業団地当たりの中津配水池に到る。何気なく撮った一枚の水管写真から、神奈川の送水ネットワークの一部が見えてきた。ちょっとしたことにでも好奇心を、って成り行きまかせの散歩の基本を改めて想い起こす。

段丘崖下を八瀬川に沿って進む

八景の柵

記念の石碑といえば、公園の南端にいくつかの石碑。ひとつは「出征記念碑、慰霊塔」。昭和12年(1937)のシナ事変からの当地戦没者名を刻んだ慰霊碑である。もうひとつは「浄水の碑」。碑に刻まれた案内をメモする。

○浄水の碑

昭和三十六年この窮状を打解すべく 地域住民の願望を結集して地元市議会議員を中心に県営水道敷設の件を関係当局に陳情した。 水源に恵まれた当麻地区には簡易水道が設けられたが下溝原当麻芹沢地区は不幸にも取り残され 住民の困惑はその極に達した。

越えて昭和三十八年十月にいたり県営水道敷設の議が整い関係地区住民の七二%に当る五百五十名が加入して「麻溝上水道組合」が結成された。

県営水道の敷設は将来の地域開発を考慮し配水本管は二万四千余米経費五千余万円の膨大なものとなった 巨額な資金は相模原市農業協同組合より役員の個人保証により借り入れ工事の促進が図られた 組合員もまたこの事業の趣旨を良く理解し月賦制度による円滑な返済をなし役員の労苦に応えた。

待望久しかった本事業の完成により環境衛生の改善 消火栓の増設 学校給食 小中学校プールへの給水等その成果は地域開発の基礎をつちかい組合員の功績は高く評価されることと信じ ここに経過の大要を誌し永く後世に伝えるものである 麻溝上水道組合 組合長 小山右京撰書」とあった。

溝原当麻芹沢地区の利水事業の歴史が刻まれている。「芦沢地区」とは相模線・原当麻駅と無量光寺の間の台地上一帯の地。今回の散歩の最初に「神奈川県営水道・北相送水管の桧橋水管橋」に出合ったが、原当麻辺りのこの流路をトレースすると、国道129号「作の口交差点」から南東へと南下を続け、虹吹、七曲をへて、県道52号下原交差点に下った流路は県道で右に折れ、県道に沿って進み、八瀬川を跨ぐ桧橋水管橋を経て水田を進み、相模川を昭和橋で渡り中津工業団地当たりの中津配水池に到るわけで、芹沢地区を進んでいるように思える。この奈川県営水道・北相送水管事業のことを指しているようにも思えるのだが、根拠はない。

○さいかちの碑

「八景の棚」を少し北に進むと「さいかちの碑」。この碑は戦勝を祝って武田信玄が植えたとされる「さいかち」の木を記念したもの。「さいかち」は「さきがち(先勝ち)」を想起するから、とか。永禄12年(1569年)、北条攻めのため2万の大軍を率いた信玄は、まずは高尾駅北の廿里(とどり)合戦、滝山城攻めで北条氏照を破り、御殿峠、相原、橋本を経て、北条勢を迎え撃つべくこの地に陣を張ったようだが、この地に「さいかち」を植え、滝山攻めの戦勝を祝い、再びの戦勝を願い験を担いだと伝わる。

武田勢はこの後、小田原城に進軍するも北条勢は籠城。見切りをつけた武田勢が甲斐へと帰路、三増峠・志田峠で戦われたのが、日本三大山岳合戦と称される「三増合戦」である。戦いの地を三増峠、志田峠、韮尾根の台地へと辿った散歩を想い起こす。

因みに「さいかち」の寿命は80年程度とのことであるので、現在のものは何代目であろうか。

三段の滝下広場

人道橋からの相模川の眺めも美しい。正面には、この辺りで大きく蛇行する相模川、川中の中州、対岸はるかかなたの丹沢の山塊、右に目を移すと八瀬川が下ってきた段丘崖線の斜面林、八瀬川と相模川の間を埋める田圃の広がりなど、結構な眺めである。神奈川八景とのブランドも頷ける。

三段の滝

ちなみに、分水路は新旧ふたつある。この鳩川分水路は「新」分水路であり、昭和8年(1933)につくられた「旧」はその南にある。

八瀬川が相模川に注ぐ地点に

田名郵便局辺りの源流域とは言い難い風情、そのすぐ南のやつぼからの豊かな養水、大杉池系からの豊かな湧水、下水道が整備される以前の生活排水で汚れた水と清冽な湧水の流路を分ける八瀬川の中を平行に流れるふたつの水路など、源流域の姿を想い起こす。

○八瀬川

八瀬川(やせがわ)は、神奈川県相模原市を流れる延長約5kmの準用河川。相模原市上田名付近に源を発し、相模原市磯部上流のJR相模線下溝駅付近の新八瀬川橋よりすぐ先で一級河川相模川に合流する(Wikipediaより)。

鳩川隧道分水路

古き隧道を見遣りながら県道46号を潜り鳩川分水路脇に出る。鳩川隧道分水路は県道46号、相模線下を潜り地中を進んでおり旧分水路の水路は見えない。

鳩川

道保川緑地

左右に分かれる不思議な分水点

水路を進むと鳩川に合流。で、奇妙なことに水は合流点で左右に分かれ流れている。意図的にしているのだろうか?左手は鳩川の流れであるのでいいとして、右はどこに向かうのか気になって先に進む。と、水は窪地方向、鳩川隧道入口へと向かっていた。どうも鳩川隧道分水路の水源は、道保川緑地の水路のようである。

鳩川を下る

それにしても、ここに分水路を通す、ということは鳩川って、姥川や道保川の水を集めた結構な「暴れ川」であったのだろう。鳩川ハザードマップなどを見ると、洪水時の想定被害地はこの地から下流の相武台下、入谷駅辺りが0.5mから1m程の浸水が想定されており、三川が合流したこの下溝以南への水量を調節し相模川に吐きだしているのだろう。

県道46号

道保川緑地の深い緑の森を抜ける鳩川に沿って進み、大下坂交差点から下る車道に当たる。道保川の水路から養水された鳩川は水量も増え、鳩川分水点の始点とは趣を変え、水草が茂る水路となって下る。

「発見のこみち 勝坂(かっさか)案内マップ」

鳩川に架かる橋の北詰めに「発見のこみち 勝坂(かっさか)案内マップ」。案内を見ると、勝坂遺跡は「勝坂遺跡公園 勝坂遺跡D区」、「勝坂遺跡A区」に分かれている。「勝坂遺跡A区」には「縄文土器発見の地」が表示されている。また、案内マップには「ホトケドジョウ」「有鹿神社」とか「石楯尾神社」といった今までの散歩で出合っていない社などもある。勝坂遺跡もさることながら、縄文遺跡の近くに祀られる「有鹿神社」とか「石楯尾神社」って、如何なる社か、好奇心に俄然フックが掛かる。

ホトケドジョウ

有鹿神社

成り行きで進むと、深い照葉樹林の中に小さな鳥居と、誠に小さな祠。鳥居の手前には丘陵奥からの湧水の水路が通る。案内もなにもないのだが、これが有鹿神社奥宮であった。因みに先ほどの「ホトケノドジョウ」はこの湧水の細流に生息しているとのことである。

Wikipediaによれば、「有鹿神社(あるかじんじゃ)は、神奈川県県央に流れる鳩川(有鹿河)沿いに形成された地域(有鹿郷)に鎮座する神社であり、本宮、奥宮、中宮の三社からなる相模国最古級の神社。「お有鹿様」とも呼ばれる。 相模国の延喜式内社十三社の内の一社(小社)で、相模国の五ノ宮ともされるが諸説ある。また、中世までは広大な境内と神領を誇っていた神社で、当時としては、まだ貴重な『正一位』を朝廷より賜っている。(中略)。現在、海老名の総氏神となっている。

○本宮

本宮は、神奈川県海老名市上郷に鎮座し、有鹿比古命を祀る。神奈川県のヘソ(中央)に位置しており、子育て厄除けの神様として有名で、神奈川県の全域から広く信仰を集める。境内は「有鹿の森」とされるが、松が1本もないため「松なしの森」ともいわれる。

○奥宮

○中宮

中宮は「有鹿の池(影向の池)」とも呼ばれ、本宮から約600メートル(徒歩5分程)の位置に鎮座しており、有鹿比古命・有鹿比女命の2柱を祀る。鎮座地には小さい池(現在は水が張られていない)と小祠、鳥居がある。この池で有鹿比女命が姿見をしていたという伝承がある。

三社の位置関係は、本宮は鳩川の相模川への流入口域にあり、奥宮は鳩川の水源の一つにある。中宮は鳩川の中間地点の座間市入谷の諏訪明神の辺りにあったが、中世期に衰退し、海老名の現在地に遷座した。なお、鈴鹿明神社の縁起では、有鹿神と鈴鹿神が争った際、諏訪明神と弁財天の加勢により鈴鹿神が勝利し、有鹿神は上郷に追いやられたとされる。これが有鹿神社の移転の伝説となっている。

■有鹿比古命

アリカヒコノミコト。『古事記・日本書紀』にはその名がみえない神で、太陽の男神といわれている。海老名耕地の農耕の恵みをもたらす豊穣の神として、海老名の土地の人々に篤く崇められてきた。農業・産業振興の神とされる。本宮と中宮で祀られている。

■有鹿比女命

アリカヒメノミコト。『古事記・日本書紀』にはその名がみえない神で、水の女神といわれている。主な神徳は安産、育児など。奥宮と中宮で祀られている。

この小さな祠は相模で最古の社の奥宮であった。鳥居前を流れる湧水路を上流に辿ると「有鹿の泉」があるとのことだが、わかったのはこのメモをする段階。事前準備なしの成り行き任せの散歩の常、後の祭りとなってしまった。そのうちに訪れてみたい。

それはともあれ、この鳩川の水源のひとつでもある有鹿の泉からの湧水は、縄文時代には「貴重」なものであり、有鹿の谷の傍にある縄文時代の勝坂遺跡に住む人々により「聖」なるものとして祀られ、弥生時代にはじまった農耕文化とともに、鳩川流域にその祭祀圏が広がりその流域に中宮、相模川との合流する地点に本宮が祀られるようになったのだろう。なお、鳩川は有鹿河とも称されるが、これは、有鹿神社が祀られる鳩川流域一帯は、往昔有鹿郷と呼ばれた故であろう。また、その有鹿は、勝坂遺跡のある有鹿台より、「ヘラジカ」の骨が出土している故との説もある。

散歩の時は、この小祠が相模最古の古社などと思いもよらず鳩川から離れた中宮にお参りすることは叶わなかったが、鳩川散歩の最終地である相模川との合流点で有鹿神社本宮にもお参りでき、成り行き任せの割りには結構な結果オーライといった結果ではあった。

○鈴神社と有鹿神社の争い

上のWikipediaに、「鈴鹿明神社の縁起では、有鹿神と鈴鹿神が争った際、諏訪明神と弁財天の加勢により鈴鹿神が勝利し、有鹿神は上郷に追いやられたとされる。これが有鹿神社の移転の伝説となっている」とある。なんのこと? チェックする。欽明天皇の御代(539~571)、座間市入谷の鈴鹿明神社は欽明天皇の御代、伊勢鈴鹿郷の神輿が相模国入海の東峯に漂着したので、里人が鈴鹿大明神として祀ったのが始まりという。実際は、伊勢鈴鹿郷の部族がこの地に進出。ために座間の先住部族は梨の木坂の神(現在の諏訪神社)に集結し、鈴鹿勢と対抗するも最後は和睦したと読む説もある。

ともあれ、座間の地に橋頭堡を築いた鈴鹿勢に対し、北から「有鹿の神」を祀る部族が攻め来る。が、それに対し鈴鹿・座間連合軍がこれを打ち破り、有鹿神は勝坂へ帰ることができず、やむなく上郷に住み着くことになったと言う(有鹿の谷に逃げ戻ったとの説も)。

ちなみに、現在伊勢には鈴鹿大明神という名称の社は見あたらない。いつだったか、鈴鹿峠を越えたとき、鈴鹿大明神を祀る片山神社に出合った。この社がこの地に来たりた鈴鹿の神であろうか。欽明天皇(聖徳太子の祖父)の御代といえば、蘇我氏、物部氏、大伴氏が覇権争をしている時期であり、伊勢の鈴鹿の神を奉じる部族がなんらかの事情で、相模川がつくり上げたこの豊饒の地に逃れてきたのではあろう。もっとも、数年前歩いた座間の湧水巡りの際、鈴鹿神社を訪れており、そのときのメモには、この地が鈴鹿王の領地となったとあった。鈴鹿王(すずかのおおきみ)の父は天武天皇の子である高市皇子。兄は長屋王という名族である。この辺りが落としどころかとも思い始めた。

史跡 勝坂遺跡公園・勝坂遺跡D区

この周辺には、起伏に富んだ自然地形、緑豊かな斜面林の樹林、こんこんと湧き出る泉など、縄文人が長く暮らし続けた豊かな自然環境が、今なお残されている。」とある。

広場の南端に竪穴式住居がふたつ見える。住居は予想以上に大きい。説明には柱は6本、竪穴の掘作で出た土の量は10トンダンプ4台分にもなるとのこと。復元された住居はふたつだけだが、50もの縄文住居が発見されている。

長屋門

旧中村家住宅

石楯尾神社入口の石碑

勝坂土器発見の地

石楯尾神社に向かうと鳥居があり、その傍に道標があり, 石楯尾神社は直進、左方向は「勝坂土器発見の地」とある。石楯尾神社にお参りの前に「勝坂土器発見の地」に寄ることにする。

畑の脇道といった小径を進むと民家脇にひっそりと「勝坂土器発見の地」の案内があった。

案内によると、「勝坂遺跡は縄文中期の典型的な集落跡であり、わが国における考古学上の代表的な遺跡でもあります。また、本遺跡から出土した「勝坂式土器」は、縄文時代中期を代表する土器として、今日では全国的にその名前が知られています。

この土器は大正15年(1926)10月3日、考古学者大山柏氏が中村忠亮氏所有の畑地を発掘調査した際に、はじめて発見してもの。大山氏が土器を発掘した場所は現在正確にわかっていないが、地図に示した場所の近辺と推定されます。大山氏の発掘調査はわずか一日だけであったが、昭和2年(1927)年に刊行された調査報告書は今日的にみても精緻極まる大変豊かな内容をもつものであります。

「勝坂式土器」は、今から5000年前、縄文時代中期につくられたものですが、イラストの顔面把手のように彫刻的な把手や立体的な模様に大きな特徴が見られ、器形の雄大さや装飾の豪華さなど、その造形はいずれの土器形式に例を見ないものです」とあった。

土器発掘調査のきっかけは、この地出身の学生がこの地より多くの土器が見つかるため、サンプルとして2片を大山氏に手渡したこと。それを受け大山氏がわずか一日で多くの完形または復元可能な土器と大量の石斧、それと当時では類例の僅かな顔面把手を発掘した。土器の評価もさることながら、大量に出土した打製石斧から、原始農耕論が提唱されたことも考古学上、大きな話題となったようである。

なお、大山柏氏は、陸軍元帥大山巌の次男。明治43年に陸軍士官学校を卒業後、大正13年(1924)にドイツに留学するも、人類学や考古学を学び、退役後慶應大学で人類学講師となり、この発掘につながっていった。

○勝坂遺跡A区

また、大山柏氏の調査地点周辺も勝坂遺跡A区として指定されている。平成17(2005)年の発掘調査で発見された集落の一部、磯部字中峰地区が平成18年に新たに追加指定され保存されてはいるが、一面の平坦地で特に地表に何があるわけもないように見える。

石楯尾神社へ

土器発見の地から元に分岐点に戻り。石楯尾神社に向かう。鳥居脇には鐘楼のお堂があるが朽ち果てている。山道といった参道を進むと狛犬や左手には小祠も見える。100段以上もあると思える石段を上りきると社があった。由緒でもなかろうかと彷徨うも、それらしきものは無し。勝坂遺跡や有鹿神社奥宮へと続く森に佇む社としかわからない。チェックする。

○石楯尾神社

名倉の地は高座郡ではなく旧愛甲郡である。高座の縁起式内社が愛甲郡にあるのはちょっと変?チェックすると、往昔高座郡は相模川沿いに上流まで延びていたとの説があった。

翻ってこの地の石楯尾神社を見るに、祭神は大名己貴命(おおなむちみこと)、とか。創建年代は不詳。社殿は寛政12年(1800)と天保5年(1834)に再建、明治5年(1984)に改築されており、手水鉢は文久元年(1861)、弘化4年(1847)には灯籠が奉納されている。社の屋根は入母屋作りで仏式の建築様式。木鼻には彫刻がほどこされている、

また、社のある山を羽黒山と呼んだことから、明治のはじめまでは「羽黒権現社」と呼ばれていた、とも言われるようであり、延喜式の石楯尾とは異なるような気がする。いつの頃か村人が分祠したものであろうか。

勝源寺

遺跡や古社のある地域のお寺さまであり、なんらかの「発見」がとも思いチェックする。曹洞宗のお寺さま。本尊は千手観世音菩薩(千手千眼観世音菩薩)とのことだが、それより堂内に祀られる青面金剛尊が養蚕の神として、相模で知られたお寺さまとのこと。

青面金剛尊と養蚕は普通に考えれば、どうも結びつかない。もう少々深掘りすると、明治の廃仏毀釈のご時世故のお寺さまの知恵が見えてきた。当時、養蚕で栄えたこの辺りの農家に、民間に拡がる庚申信仰をベースに「青面金剛尊が養蚕に御利益ある」とPR。青面金剛尊を六本庚申(手が六本あるから)とか千体庚申と呼び、陶製の「ミニチュア青面金剛」を1000体ほど用意。農民はその六本庚申を自宅に持ち帰り、養蚕期が終わるとお寺様に返した、と。現在でも幾つかの陶製六本庚申が残っている、とか。

で、この六本庚申は磯部や新戸・当麻・下溝・淵野辺・上鶴間地区とともに、現在の町田市や座間市・海老名市・愛川町・厚木市・伊勢原市にも拡がったようである。境内の庚申塔は御礼に奉納されたものではあろう(相模原市立博物館の資料より)。

庚申塔

六本庚申と庚申塔の因果関係は確定されてはいないが、磯部の庚申塔は勝坂集落周辺の非常に狭い範囲に建てられていることや、集落の入口に当たる場所(二か所)に大きくて目立つ庚申塔があることは、これらの庚申塔が六本庚申を祀る勝源寺の位置を示す言わば道標の役割を果たしているかのようです。多くの庚申塔には「春祭」とも記されていて、おそらく明治5年の春に勝源寺において、青面金剛像を養蚕の神仏として祀る大きな祭りがあったことを表していると考えられます」とあったが、この石塔は勝坂地区への入り口であり、上記説明の庚申塔のうちのひとつではあろう。

○座間丘陵

ところで、勝坂地区の上の座間丘陵には広い軍用敷地が広がる。米軍のキャンプ座間と、敷地に同居する陸上自衛隊座間駐屯地である。この地には昭和12年(1937)に帝国陸軍士官学校が開設されるも、昭和20年(1945)、敗戦により米軍に接収される。その後横浜市にあった米軍施設を此の地に集約するため整備が計られ飛行場も有する巨大な敷地となっているが、現在は戦闘部隊は存在しない司令部のみの兵站基地となっている。

ところで、勝坂地区の上の座間丘陵には広い軍用敷地が広がる。米軍のキャンプ座間と、敷地に同居する陸上自衛隊座間駐屯地である。この地には昭和12年(1937)に帝国陸軍士官学校が開設されるも、昭和20年(1945)、敗戦により米軍に接収される。その後横浜市にあった米軍施設を此の地に集約するため整備が計られ飛行場も有する巨大な敷地となっているが、現在は戦闘部隊は存在しない司令部のみの兵站基地となっている。また、敷地内には陸上自衛隊の「中央即応集団司令部」が同居し,緊急時に即応すべく米軍と連携し、陸上自衛隊の部隊を一元的に運用する体制を整えている。 ○座間丘陵

座間丘陵は相模原面、中津原面、田名原面よりなる相模原台地の西端部、相模原市南部から海老名市にかけて分布し、相模原台地より海抜高度が高く、かつ相模台地より古い堆積面の開析が進み丘陵状になっている。相模原台地は5万円以上前に相模川によって形成されたものであるが、座間丘陵はそれより古く、約14~10万年前以前の下末吉期形成されたものとされる。

座間丘陵は座間市海老名市にかけて東西0.5~1km、南北9km南北に細長く分布する。旧両面はおおよそは90~50mの地表面高度をもち、5‰の傾斜で北から南へ傾斜する。

日枝神社

境内にあった神社由来によれば、「磯部東町内の産土神日枝大神は 大山咋神を祭神として祀り 約百二十年前延文元年以前より山王宮として親しまれ また国土安泰家内安全 の守護神として氏子の崇敬をあつめ護持をされて参りましたが 正和二年再建の社殿が老朽化のため新らしく建立に決し 昭和五十四年九月着工 氏子共有地を処分しこれに充て 特志者奉納による鳥居その他境内諸設備と併せ十二月完成致しました 新社殿には総本宮である大津市坂本 日吉大社より大御霊を頂き奉遷されております」とあった。

左岸用水路が接近する

○左岸用水路

WEBにある『疏水名鑑』の「相模川左岸疏水(左岸用水路)」の案内をメモする。

■疏水の所在 神奈川県の中央部を南北に流れる相模川の左岸地域、相模原市・座間市・海老名市・寒川町・茅ヶ崎市の4市1町。703ha。

■疏水の概要・特徴

昭和3年県営による用排水路整備の議が起こり、昭和5年、新磯町、座間町、海老名町、有馬村、寒川町、御所見村、小出村、茅ヶ崎町(現・相模原市、座間市、海老名市、寒川町、藤沢市、茅ヶ崎市)に及ぶ1,954ha余の水田にかんがいする用水路及び、排水施設の整備を目的とする県営相模川左岸用排水改良事業が施行されることとなり、初代管理者、当時の海老名村村長、望月珪治氏のもと、相模川左岸普通水利組合として発足し、地方農村技師、舟戸慶次氏が農業水利改良事務所長として設計にあたり、昭和7年2月新磯部村(現相模原市磯部)にて起工式を行い、資材、労力が不足する中9年の歳月と壱百萬円の巨費を要し昭和15年3月、20.2km余に及ぶ用水路と鳩川貫抜川永池川等の排水施設を完成させた。

○左岸用水の大雑把な経路

鳩川分水路の下流にある磯部頭首工より取水した水は、右岸用水と左岸用水に分けられるが、左岸用水は取水口から南東に一直線に相模線・相武台下駅まで下り、この地で鳩川に接近する。わずかの間鳩川と平行して流れる左岸用水は伏越し(サイフォン)で鳩川を潜り、その後は相模線に沿って南下。海老名辺りでは暗渠・緑道となり南下し、横須賀水道みちと大谷八幡宮の北でクロスし、更に南下。東明高速、東海道線を越し、目久尻川をコンクリート掛樋で越え寒川町の小動神社辺りに下り、中原街道を越え茅ヶ崎市に入る。その先にあるゴルフ場下を潜り、新湘南バイパスを越えて室田2丁目と高田3丁目の境にある高田バス停あたりまで下り、その先にある千ノ川に注ぎ終点となる。

伏越

ほどなく相模原市域から座間市域に。その先に水路施設が見えてくる。水門巻上機もあり、鳩川への放水口もあるが、左岸用水は格子の間から吸い込まれてゆく。吸い込まれた用水は鳩川潜り伏越し(サイフォン)で鳩川左岸に吹き上げられ上述の如く南下する。

実のところ、散歩の時には、吸い込まれた用水が鳩川左岸に出るといったことは知らず、北西に向かって相模線の踏切方面へと続く水路を追っかけたりもしたのだが、水流が逆であるため、どこに出るのか戸惑っていたところである。地図をよく見れば鳩川左岸にも水路が見えるのだが、そのときは気がつかなかった。ちょっと残念。

鷹匠橋

「鈴鹿神社。伝説によれば伊勢の鈴鹿神社の神輿が海に流され、この地にたどりつく。里人は一社を創建しこの座間一帯の鎮守とした、とか。欽明天皇の御代というから、5世紀中ごろのことである。伝説とは別に、正倉院文書には天平の御代、この地は鈴鹿王の領地であったわけで、由来としては、こちらのほうが納得感がある、ような。鈴鹿王(すずかのおおきみ)、って父は天武天皇の子である高市皇子。兄は長屋王。ちなみに、「明神社」って、「明らかに神になりすませた仏」、のこと。権現=神という仮の姿で現れた仏、と同じく神仏習合と称される仏教普及の手法でもある」とメモしていた。上の有鹿神社と鈴鹿神社の争いのところであれこれ妄想したが、この地は鈴鹿王の領地であったということであれば、気分的には一見落着である。

排水路が合流

大和厚木バイパス

宗珪寺

県立相模三川公園

横須賀水道上郷水管橋

上郷水管橋は大正7年(1918)に完成した10連のプラットトラス橋。プラットハウスとは橋桁の構造の一種。柱と梁で出来た四角形の中に筋交いを入れ、三角形の組み合わせにすることで安定した構造となるが、これをトラス構造と言い、プラットハウスとは斜材を橋中央部から端部に向けて「逆ハ」の字形状に配置したものである。理屈はともあれ誠に美しい橋である。なお、この横須賀水道半原水系は、横須賀の軍備拡張にともなって明治45年(1912年)から大正10年(1921)にかけて建設されたものであるが、老朽化を以て平成19年(2007)に取水を停止している。

○横須賀水道

「横須賀水道」でとは、横須賀の海軍工廠をはじめとする海軍施設や艦船の補給水とすべく建設されたものである。

Wikipediaによれば、「日露戦争後の軍備増強の結果、走水系統では供給が間に合わなくなった。海軍当局は、愛甲郡愛川町半原石小屋地区の中津川に取水口を設け、約53km離れた横須賀まで20インチの鋳鉄管を使用し、落差約70mの自然流下による半原系統の建設工事を1912年(明治45年 / 大正元年)に着手、1918年(大正7年)10月に通水開始した。(中略)

今日この水道管が埋設されている土地は横須賀水道道、横須賀水道路、横須賀水道みち、あるいは単に水道みちと呼ばれ、国土地理院の地形図にも「横須賀水道」として表示されている。ただし水道専用橋の上郷水管橋を始め、至る所で通行不能な場所が存在している。

半原系統の経路は、愛川町の宮ヶ瀬ダム近くにある半原浄水場から中津川沿いを通り、内陸工業団地のそばを経由して厚木市に入り、国道129号・国道246号をほぼ一直線に横切り、向きを変えて相模川を上郷水管橋で渡る。

海老名市に入るとアツギの敷地を切り取り海老名SAの北側(吉久保橋)を通り、綾瀬市まで起伏の上下に関わらずほぼ一直線に通り、藤沢市に入るといすゞ自動車の敷地内を通り抜けて、国道1号を越えるまで藤沢市内を再びほぼ一直線に通る。鎌倉市に入り由比ヶ浜駅の前を通り水道路交差点を過ぎたあたりから横須賀線と並走して逗子市を通り、横須賀市の逸見浄水場に至る。なお、この半原系統の取水は2007年(平成19年)より停止されている」とある。

説明を補足すると、走水とは京急・馬掘海岸駅近くの走水海岸の辺りにある湧水池。また、半原系統の取水は年平成19年(2007)より停止されている、とあるが、半原取水口、半原沈殿地や逸見浄水場は現存しており、大正10年完成の逸見浄水場内には、平成17年(2005)7月12日、国指定の有形文化財に登録された施設が残っている。

有鹿神社本宮

「主祭神 ;有鹿比古命・有鹿比女命。創建;詳細は不明。 有鹿神社は、相模国の最古の神社であり、しかも、海老名の誕生と発展を物語る総産土神である。はるか遠い昔、相模湾の海底が次第に隆起し、大地の出現をみた。縄文の頃より、有鹿谷にある豊かな泉は、人々の信仰の対象となった。この泉の流れ落ちる鳩川=有鹿河に沿って農耕生活が発展し、有鹿=海老名の郷という楽園が形成された。海老名耕地における農耕の豊饒と安全を祈り、水引祭が起こり、有鹿神社はご創建されるに至った。

奈良から平安初期まで、海老名耕地という大懇田を背景として、海老名の河原口に相模国の国府があった。東には、官寺の国分寺、西には、官社の有鹿神社が配置された。天智天皇3年(664)に国家的な祭礼を行い、また、延長5年(927)、延喜式の制定により、相模国の式内13座に列せられた。美麗な社殿と広大な境内を有し、また、天平勝宝8年 (756)、郷司の藤原廣政の寄進により、5百町歩の懇田も神領となった。神社の境内には、鬱蒼とした「有鹿の森」が茂る。松が1本もないので「松なしの森」ともいう。これは、大蛇となった有鹿様が大角豆の鞘で目に傷を負ったため、大角豆を作らず使わず、という伝承に由来する。

相模原市磯部の勝坂には、「有鹿谷」と呼ばれる聖地がある。樹木の繁る谷の奥には、有鹿窟という洞窟があり、そこから、こんこんと清水が湧き出ている。この水は、鳩川に流れ落ち、海老名耕地の用水となっている。そのかたわら、石の鳥居の奥に「奥宮」が祀られている。

谷の東側の丘陵(有鹿台)には、縄文中期の大集落の遺跡があり、国指定史跡「勝坂遺跡」となっている。また、谷には、4世紀頃の祭祀遺跡もある。水引祭は毎年4月8日と6月14日、海老名の本宮から有鹿谷の奥宮まで神輿が渡御し、有鹿大明神は2ヶ月余りの間、奥宮にとどまる。この祭りを『水引祭』『水もらいの神事』という。この祭りは、人々の穢を祓い清め、新しい生命をいただくものであり、現在では、農業を始め、すべての産業の祭りとなっている」とある。

少し補足すると、この社は相模国五の宮との説もある。鎌倉時代に神社の最高位である『正一位』を朝廷より賜っている。この時期の社殿は豪奢であり、有鹿神社の神宮寺である総持院と合わせると、十二の堂宇が立ち並び、境内も現在の社家駅近辺まで参道が延びるほど広大であった、とか。平安中期よりこの地に覇を唱えた海老名氏という鎌倉幕府の中心人物の強い庇護があったため、と言う。

実のところ、事前準備など無の散歩であり、この由緒書きで、勝坂の有鹿神社が奥宮であったといったことがわかったわけで、成り行きとはいいながら有鹿神社の奥宮と本宮はカバーできた。後は中宮をそのうち訪ねてみたいと思う。

○海老名氏館跡

海老名氏の館は有鹿神社のすぐ南にあったようである。地名も「御屋敷」などと如何にもといった地名である。

海老名氏は横山党の流れ。治承四年(1180)の石橋山の戦いで平家方として戦うも、その後頼朝に与して功を挙げ、鎌倉幕府の御家人として取り立てられた。

建暦三年(1214)の和田合戦で、横山党は和田義盛方に戦いに敗れ、一時衰退。戦後しばらくして海老名氏は勢いを取り戻したとされるが、元弘三年(1333)の鎌倉滅亡に際して、海老名氏は新田義貞軍と戦い、再び勢力を失ったとされる。

永享十年(1438)の永享の乱では、鎌倉公方足利持氏に従い幕府管領の追討軍と戦う。持氏軍は早川尻での戦いに敗れ、海老名氏館の西にある海老名道場(宝樹寺)に退いた。その後持氏は鎌倉で自害したが、このとき海老名一党も捕えられ、自刃した。

鳩川が相模川に注ぐ

成り行きで由緒ある有鹿神社まで来たのだが、最終目的地である鳩川が相模川に注ぐ姿を見ていない。社を引き返し堤を歩くが、堤からは合流点を見ることができそうもない。iphoneで地図をチェックすると、堤から川床に入らないと三川公園から続く鳩川の流路が見えないようである。

で、堤から川床に下る道、そこには立ち入り禁止のサインもあったのだが、自己責任と失礼し、地図の流路を頼りにブッシュを彷徨い、鳩川が相模川に注ぐ地点を確認。本日はこれでおしまい。小田急線・海老名駅に向かい一路家路へと。