先回の散歩で川崎堀がふたつに分かれるそのひとつ、大師堀を川崎大師まで辿った。途中、知らず川崎宿の端を一瞬掠ったこともあり、川崎宿を歩こうか、との思いもあったのだが、結局は、大師堀の対となる町田堀を歩くことにした。

大師堀は、川崎堀からの分流付近に、一瞬だけ「親水公園」といった「水気」もあったのだが、ほとんどが暗渠・埋め立て跡を辿ることになった。

今回の町田堀も、分流点でも水が流れ込んでおらず、知らず鹿島田駅から歩いた町田堀も、その蛇行故に水路跡といった趣はあるも、「水気」なし。上流点がこの有様であれば、下流に水が流れているとも思えないが、二ヶ領用水散歩の「幹線」だけは、とりあえず辿ってみよう、との想いである。

本日のルート;大師堀・町田堀分流点>南武線を潜った川崎堀の出口>川崎堀踏切>大師堀と接近>JR鹿島田駅>「サウザンドシティ」>町田堀ふれあい公園>南武線を潜る>不自然に大きい道路>「町田堀・南河原用水分水点跡」の石柱>江ヶ崎堰跡>矢向二ヶ領公園>二ヶ領踏切>二ヶ領水路地跡の碑>曲がり>良忠寺>最願寺>日枝神社>南武線・尻手駅>南武線を潜る>ごみ処理場脇を進む>旧東海道・市場上町交差点>京浜急行・八丁畷駅

大師堀・町田堀分流点

メモは川崎堀が大師堀と町田堀の分流点からはじめる。また、メモは最寄りの駅である鹿島田駅辺りまでは、先回歩いた「大師堀」のメモをコピー&ペーストする。

メモは川崎堀が大師堀と町田堀の分流点からはじめる。また、メモは最寄りの駅である鹿島田駅辺りまでは、先回歩いた「大師堀」のメモをコピー&ペーストする。

南武線を潜った川崎堀は、10mほどコンクリートで護岸工事された水路の先で 鳥居型の遺構を残した川崎堀の終点となり、そこで右に町田堀、左に大師堀と分かれる。分かれるとは言いながら、町田堀へは水が流れている気配がない。また、大師堀に流れた水も暗渠へと吸い込まれる。

既にメモしたように、分流点の東にある平間配水所が、平間浄水場として機能していた頃は、ここに流れきた水は浄水場の水源として利用されたが、配水所となった現在、生田浄水場から送水される水を配水するだけであり、川崎堀をここまで流れてきた水は暗渠を通って多摩川に排水される、とのことである。 因みに、分流点にあった「鳥居」であるが、これは昔の水門(樋管)でよく使われた鳥居型門柱であり、神社の鳥居を模した、というより、昔の水門の遺構を飾りとして残しているのではないだろうか。

南武線を潜った川崎堀の出口

フェンスに囲まれた大師堀・町田堀分流点から少し上流に戻り、南武線下を潜ってきた川崎堀の出口に進む。コンクリートで護岸工事された用水出口を確認し、分流点に戻る。と、フェンスに鉄板の案内があり、道を隔てた東にある平間配水所についての説明があった。かつての平間浄水場、現在の平間配水所については何度かメモしているのだが、頭の整理のために再度説明文を掲載しておく。

●平間浄水場(現 川崎市上下水道局平間配水所)

我が国初の公営工業用水道水源 稲毛・川崎二ヶ領用水余剰水取水口跡 平間浄水場(現 川崎市上下水道局平間配水所)

平間浄水場は、我が国初の公営工業用水道事業として設立された。そのきっかけは、昭和初期の工業勃興期、臨海部での過剰な地下水くみ上げによる地盤沈下が問題となり、その対策としての代替水源確保にあった。

近くの鹿島田地内(幸区)を流れる稲毛・川崎二ヶ領用水の余剰水等1日2万7000立法メートルを取水し、鹿島田、木月、及び北加瀬(中原区)のさく井15ヶ所からの地下水1日5万4000立法メートルの水源をもって建設された。竣工は昭和14(1939)年7月で、当初は平間水源管理所と称していた。

平間浄水場はJR 鹿島田駅と平間駅のほぼ中間地点の川崎市中原区上平間1668番地に位置しており、設立から今日まで工業用水道専用の施設として、臨海部の京浜工業地帯に産業の血液ともいわれる工業用水を安定的に供給し続け、我が国工業の発展に寄与してきた。

その後、昭和48(1973)年のオイルショックを契機に、産業構造の変化に伴う水使用の合理化や工場移転等により、工業用水の需要が急速に減少した。さらに、二ヶ領用水の水質悪化や施設の老朽化で取水を停止していたが、平成15(2003)年に至り、木月・井田さく井の廃止もあり、浄水場としての機能を失うことになった。

その結果、名称も「浄水場」から「配水所」へと変更された。名称が変わっても、上水道から1日4万立法メートルの給水受入れ場所として、また長沢・生田の両浄水場から送水される工業用水の配水中継基地として、昼夜を問わず配水圧力及び水量の調整を行っており、川崎市の工業用水道にとって重要な役割を担っている。

なお、多摩区の稲田取水所では、現在でも二ヶ領用水から日量20万立法メートル(最大能力)を取水し、生田浄水場で工業用水に加工している。

また、平間配水所から配水される工業用水は、主に臨海部の企業、工場で、冷却水、ボイラー用水、洗浄水等に使用され、工業生産推進に貢献している。 二ヶ領用水竣工400年記念の日に

平成23(2011)3月1日

説明の中に「上水道から1日4万立法メートルの給水受入れ場所として」とあるが、これって初めての情報だが、平間配水所内に浄水入水井があり、原水は長沢浄水場及び生田浄水場から送水管で送られているように思える。

川崎堀踏切

分流点から南武線に沿って、水路跡を保護しているようなフェンスに囲まれた道を進むと府中街道に出る。そのすぐ西に南武線「川崎堀踏切」があり、石橋の欄干が踏切手前に残る。

分流点から南武線に沿って、水路跡を保護しているようなフェンスに囲まれた道を進むと府中街道に出る。そのすぐ西に南武線「川崎堀踏切」があり、石橋の欄干が踏切手前に残る。

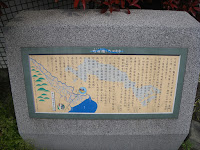

●町田堀の石碑

川崎堀踏切が南武線を渡る府中街道を南に越え、南武線に沿って鹿島田駅に続く道と府中街道のコーナーに「町田堀」の石碑がある。石碑には「町田堀は鶴見川北岸一帯(塚越、小田、渡田、江ヶ埼、矢向、市場、菅沢、潮田)の水田を灌漑する農業用水です。二ヶ領用水川崎堀は鹿島田堰の下流で大師河原方面に流れる大師堀(大師河原用水)とこの町田堀に分かれていました。

川崎堀踏切が南武線を渡る府中街道を南に越え、南武線に沿って鹿島田駅に続く道と府中街道のコーナーに「町田堀」の石碑がある。石碑には「町田堀は鶴見川北岸一帯(塚越、小田、渡田、江ヶ埼、矢向、市場、菅沢、潮田)の水田を灌漑する農業用水です。二ヶ領用水川崎堀は鹿島田堰の下流で大師河原方面に流れる大師堀(大師河原用水)とこの町田堀に分かれていました。

二ヶ領用水は、江戸時代の初め、徳川家康から新田開発の命を受けた小泉次太夫によって十四年の歳月をかけて慶長十六年(1611)に完成した、県内最古の農業用水です。

多摩区の中野島と宿河原から多摩川の水を取水し、JR南武線久地駅付近で合流した流れは分量樋(現在は昭和十六年築造の円筒分水「国登録有形文化財」)によって分水され、下流の村々の水田を潤しました。

二ヶ領用水の名は、江戸時代の川崎領と稲毛領の二領を流れていたことに由来しています。また、明治時代の初めには、二ヶ領用水から引いた水を開港場横浜の外国人居留地へ供給する、横浜水道にも利用されました。

町田堀は、近年の下流域の市街化に伴い、農業用水路としての本来の役割を終えることになりました。そこで町田堀跡を水の流れがイメージできる散策路として整備し(中略)後世に伝えることになりました」との説明があった。

●横浜水道

ここで気になる記述があった。「外国人居留地へ供給する横浜水道にも利用された」という箇所である。チェックすると、安政6年(1859)開かれた 横浜の外国人居留地へは当初、船で水を運んでいたようであるが、それも限界があり神奈川県は水道施設を計画。水源を多摩川・二ヶ領用水に求めることにした。 最初の案では久地の分量樋の下流辺りから延々32キロ引くことを考えた。

が、この案は距離の問題もさることながら、用水沿いの村からの了承を得ることが困難で、結局ずっと下流の鹿島田堰の下あたりから水を引くことになった。その見返りとして二ヶ領用水の管理費は県(横浜水道)が負担するということになる。

この水道事業に横浜の大商人達が興味を示し、出来たのが横浜水道である。明治4年(1871)に木樋建設に着手、明治6年(1873)民間事業としてスタートするも横浜水道は破たんする。

その最大の要因は漏水問題。当時は鉄管でなく木樋で水を通したため途中で半分位に水が減り経済的に成り立たず、また料金未払いも多く、結局翌7年(1874)、事業を神奈川県に引き継ぎ解散する。

神奈川県は水道事業を英国人パーマー氏に委託。明治16年(1883)より計画がスタートし明治20年(1887)完成。水源は道志川水系に求めることになった。これが鉄管を使った近代水道の始まりである。思いもかけず横浜水道みちに出合った相模台地散歩、水路橋を辿った「横浜水道みち散歩」が思い起こされる。

大師堀と接近

町田堀石碑の先は、緑道風に整備され、如何にも水路跡をイメージするような塗装が道に施されている。蛇行する道を進むと、二股に分かれ、水路跡の道筋は左手を進むことになる。

町田堀石碑の先は、緑道風に整備され、如何にも水路跡をイメージするような塗装が道に施されている。蛇行する道を進むと、二股に分かれ、水路跡の道筋は左手を進むことになる。

少し進むと、民家を一軒隔てて大師堀と町田堀が並走する場所がある。町田堀はその先も少し緑道っぽいペイントが施されているが、それもほどなく終り、普通の道となって鹿島田駅前からの道路に当たる。

JR鹿島田駅

駅の南は線路の両側とも再開発の高層住宅群が立ち並ぶ。一方今歩いてきた北側は昔ながらの家並みではある。

駅の名前は地名から。その地名は駅の西にある村の鎮守・鹿島田大神社から。鎌倉の頃、この地を開いた村人が鹿島神宮を勧請し、水田を社に寄進したことに拠る。鹿島の社の田、というところだろう。もとは、更に西、かつての「新鶴見操車場」の辺りにあったとのことだが、新鶴見操車場の建設に伴い、昭和2年(1927)に現在の地に移された。

●新鶴見操車場

新鶴見操車場が始動したのは昭和4年(1929)。発展著しい京浜工業地帯への原材料や製品などの貨物輸送ルートが焦眉の急となり、品川と鶴見駅を結ぶ貨物路線が建設され(品鶴線)、その貨物操車場としてスタートした。南武線が武蔵小杉で大きくカーブしているのは、元々の計画路線であった二ヶ領用水・府中街道沿いの敷設ルートが新鶴見操車場にあたるため、それを避けるべく大きく迂回した、とのことである。

京浜工業地帯の貨物輸送の幹線として、最盛時は1日5000両もの貨物を捌いたこの操車場も、鉄道輸送の需要減少に伴い昭和59年(1984)、信号所としての機能を残し、操車場の機能は廃止となった。

■JR新川崎駅

新鶴見操車場跡に新川崎駅がある。JR川崎駅とは結構離れており、名称も含めちょっと気になりチェック。昭和55年(1980)開業のこの駅は、当初「新鹿島田操車場」との案もあったようだが、この路線の開かれる契機が、混雑する東海道線から横須賀線を分けることにあった。貨物線として開かれた品鶴線をバイパス路線として活用し横須賀線を通す、といったこともあり、それなら品川と鶴見の間にある「川崎駅」の代替駅でしょうと、言うとこで「新川崎駅」となったようだ。

新川崎駅には開業時は横須賀線(横須賀・総武快速電車)が走ったが、平成13年(2001)からは湘南新宿ラインの列車も走るようになった。また、貨物列車も大半は新東海道貨物線や武蔵野線に移されたが、現在でも品鶴線から山手貨物線を経由して東海道と東北方面を結ぶ貨物列車も走っているとのことである。

因みに、貨物線として開かれた品鶴線であるが、この路線跡は新幹線の路線としても活用されている。新幹線建設時、用地確保が困難なため、品川から武蔵小杉辺りまでは品鶴線を活用し、武蔵小杉の先で東へと分かれる。前々から、品川を出た新幹線が何故に急なカーブで進むのか不思議ではあったのだが、これで長年の疑問が解消された。ものごとには、須(すべから)らく、その理由があるものである。

「サウザンドシティ」

町田堀は、鹿島田駅から東に延びる道路とクロスした後、道の南に建つはショッピングモール、クリニックを併設した大型マンション「サウザンドシティ」の敷地へと消える。

鹿島田駅周辺には高層マンションやビルが並ぶ。鹿島田駅と新川崎駅の間には「パークシティ新川崎」、そして2棟のツインビル「新川崎三井ビルディング」。1700余の戸数をもつ「パークシティ新川崎」の完成は昭和63年(1988)、「新川崎三井ビルディング」は平成元年(1989)、「サウザンドシティ」は平成16年(2004)。これらの駅前再開発は昭和55年(1980)、旅客線として開業し、東京<>横浜へのアクセスが容易となった新川崎駅が契機になったことは言うまでもないだろう。「今昔マップ 首都圏1965‐68」にはその敷地に工場のマークが見えるので、工場跡地を再開発したのだろう。

なお、新鶴見操車場跡は研究開発施設、公園、住居などからなる複合的な機能を持った、新しい街が生まれる計画とのことである。

町田堀ふれあい公園

親水公園らしき水辺が再現されるも、基本「サウザンドシティ」を潜ってきた町田堀は、町田堀ふれあい公園の南で暗渠となって姿を現す。南武線に沿った道の左右が色分けされているのが、如何にも「怪しい」。線路側の道の下を暗渠が通っているのだろう。

親水公園らしき水辺が再現されるも、基本「サウザンドシティ」を潜ってきた町田堀は、町田堀ふれあい公園の南で暗渠となって姿を現す。南武線に沿った道の左右が色分けされているのが、如何にも「怪しい」。線路側の道の下を暗渠が通っているのだろう。

南武線を潜る

道を進むと、一直線に伸びた道路が一瞬斜め右に折れ、再び線路に沿って下る。町田堀はこの斜め右に折れた方向のまま、線路を潜っているようだ。線路を潜る手前に石の遺構のようなものが残る。何か水路に関係あるものだろうか。

道を進むと、一直線に伸びた道路が一瞬斜め右に折れ、再び線路に沿って下る。町田堀はこの斜め右に折れた方向のまま、線路を潜っているようだ。線路を潜る手前に石の遺構のようなものが残る。何か水路に関係あるものだろうか。

不自然に大きい道路

踏切が近くにないため、大きく南に下り、踏切を越え、南武線の西側に渡り、五差路となった交差点を北に折れ町田堀が南武線を潜った先に進む。それにしても、不自然に大きな道である。下に水路があるサインのように思える。

「町田堀・南河原用水分水点跡」の石柱

一応、町田堀の南武線を潜った出口を確認し、来た道を戻り、五差路の交差点を如何にも水路跡らしきカーブをもつ南西に下る道を辿る。道なりに進むと道がふたつに分かれる。町田堀は右、左は南河原用水とのことである。分水点地点には「町田堀・南河原用水分水点跡」と刻まれた石柱がある。結構新しい。どうも幸区が建てたもののようである。

一応、町田堀の南武線を潜った出口を確認し、来た道を戻り、五差路の交差点を如何にも水路跡らしきカーブをもつ南西に下る道を辿る。道なりに進むと道がふたつに分かれる。町田堀は右、左は南河原用水とのことである。分水点地点には「町田堀・南河原用水分水点跡」と刻まれた石柱がある。結構新しい。どうも幸区が建てたもののようである。

●南河原用水

「川崎市・二ヶ領用水マップ」に拠れば、この地で分かれた南河原用水は、しばらく南に下った後、流路を南東に変え、南武線・矢向駅辺りを経て第二京浜・都町交差点辺りで再び流路を変え、第二京浜に沿って下り、南武線尻手駅辺りへと下っているように見える。

江ヶ崎堰跡

分岐点を右に道を取り、先に進むと横須賀戦に近づく。最接近した辺りで道は南東に方向を変えるが、その角辺りに江ヶ崎堰があったようだ。現在は工場敷地となっており、その名残はない。

分岐点を右に道を取り、先に進むと横須賀戦に近づく。最接近した辺りで道は南東に方向を変えるが、その角辺りに江ヶ崎堰があったようだ。現在は工場敷地となっており、その名残はない。

江ヶ崎堰跡辺りで、川崎市幸区塚越町から横浜市鶴見区矢向町に入る。江ヶ崎町は横須賀線の西側となっている。

●江ヶ崎堀

「川崎市・二ヶ領用水マップ」に拠れば、この地で分かれた江ヶ崎堀は、横須賀線を西に越え、江ヶ崎地域を南に下り、鶴見川の方向に下っているように見える。

矢向二ヶ領公園

江ヶ崎堰跡から南東へと、南武線矢向駅に続く道の最初の分岐で町田堀は南に折れる。その分岐点には南河原用水堰があったようだが、今はその痕跡はない。

分岐点を南に折れた直ぐのところに「矢向二ヶ領公園」があった。この公園の少し南辺りから南河原用水が南武線矢向駅方面へと向かっていたようである。

江ヶ崎堰跡から南東へと、南武線矢向駅に続く道の最初の分岐で町田堀は南に折れる。その分岐点には南河原用水堰があったようだが、今はその痕跡はない。

分岐点を南に折れた直ぐのところに「矢向二ヶ領公園」があった。この公園の少し南辺りから南河原用水が南武線矢向駅方面へと向かっていたようである。

二ヶ領踏切

道なりに先に進むと踏切があり「二ヶ領踏切」とある。「尻手短絡線」と言う貨物線の線路であった。

道なりに先に進むと踏切があり「二ヶ領踏切」とある。「尻手短絡線」と言う貨物線の線路であった。

●尻手短絡線

品鶴線(横須賀線)新鶴見信号場と南武線尻手駅を結ぶ貨物線。尻手駅は南武線の本線のほか、浜川崎駅方面の支線(浜川崎支線、旅客案内では「南武支線」)が繋がっており、浜川崎支線・尻手短絡線を経由して、新鶴見信号場 と浜川崎・川崎貨物・東京貨物ターミナル駅方面を結ぶ貨物列車が走り、また機関車の回送が行われているようだ。

二ヶ領水路地跡の碑

道を進み、矢向小学校の北側からの道とクロスする地点に石柱が建つ。「NPO 多摩川エコミュージアム 散策こみち案内」に拠れば、「この辺りの旧町田堀跡地が、1972(昭和47)年に払い下げとなり、道路と緑地帯に整備された。その一角に、用水堀に架かっていた橋の石材を利用して、水路跡地の記念碑として建てられた。碑石の片隅に「紀元二千五百五十年明治二十六年十一月、町田村矢向ほか下郷村々と刻まれている」とある。因みに紀元二千五百五十年とは、西暦とは異なり、神話上の初代天皇とされる神武天皇即位から数えて2550年、ということである。

道を進み、矢向小学校の北側からの道とクロスする地点に石柱が建つ。「NPO 多摩川エコミュージアム 散策こみち案内」に拠れば、「この辺りの旧町田堀跡地が、1972(昭和47)年に払い下げとなり、道路と緑地帯に整備された。その一角に、用水堀に架かっていた橋の石材を利用して、水路跡地の記念碑として建てられた。碑石の片隅に「紀元二千五百五十年明治二十六年十一月、町田村矢向ほか下郷村々と刻まれている」とある。因みに紀元二千五百五十年とは、西暦とは異なり、神話上の初代天皇とされる神武天皇即位から数えて2550年、ということである。

二ヶ領水路地跡の碑の脇に「稲毛・川崎二ヶ領用水路」の説明とラフな水路図があるが、特に目新しいこともないので説明文は省略する。

曲がり

道は矢向幼稚園の先、直進路は細路となり、T字路といった趣の道となる。かつて町田堀は、このT字路で右の良忠寺方面へと曲がっており、この「曲がり」と称されるコーナーには良忠寺の石橋があったようだ。

道は矢向幼稚園の先、直進路は細路となり、T字路といった趣の道となる。かつて町田堀は、このT字路で右の良忠寺方面へと曲がっており、この「曲がり」と称されるコーナーには良忠寺の石橋があったようだ。

良忠寺

「准秩父三十四観世音菩音霊場 午歳開帳」と書かれた、幾多の赤い幟の間を境内に。本堂にお参りし、12年に一度の御開帳となっている如意輪観音を拝観に観音堂に。延享4年(1747)創建の観音堂の石段を上り観音さまにお参りする。

赤い幟にあった「准秩父三十四観世音菩音霊場」とは、横浜・川崎にある観音巡礼する札所霊場。良忠寺は十六番霊場であった。

「准秩父三十四観世音菩音霊場 午歳開帳」と書かれた、幾多の赤い幟の間を境内に。本堂にお参りし、12年に一度の御開帳となっている如意輪観音を拝観に観音堂に。延享4年(1747)創建の観音堂の石段を上り観音さまにお参りする。

赤い幟にあった「准秩父三十四観世音菩音霊場」とは、横浜・川崎にある観音巡礼する札所霊場。良忠寺は十六番霊場であった。

●じざう橋跡

境内に二ヶ領用水に架かっていた地蔵橋の親柱が残るとのこと。境内を彷徨うと、矢止め地蔵堂の少し前に、少し土に埋もれた橋柱が残り、「じざうはし」と刻まれていた。

境内に二ヶ領用水に架かっていた地蔵橋の親柱が残るとのこと。境内を彷徨うと、矢止め地蔵堂の少し前に、少し土に埋もれた橋柱が残り、「じざうはし」と刻まれていた。

●矢止め地蔵堂

「NPO 多摩川エコミュージアム 散策こみち案内」に拠れば、矢止め地蔵堂には新田義貞にまつわる伝説が伝わる、と。元弘3年(1333)の新田義貞の鎌倉攻めのとき、鎌倉の北条勢と鶴見で合戦となる。この合戦で義貞の嫡子義興が矢口の渡しで「地蔵菩薩」の名号を記した強弓を引く。その矢は塚越の塚を越え、この矢向まで飛び、老松の幹に突き当たった、と。で、如何なるロジックか不明だが、地元人はその松の下に地蔵を祀り、矢止め地蔵と名付けたとのことである。また、それまで「夜光村」と呼んでいた地名を、矢が向かったことから、「矢向村」とし、矢が塚を越した辺りを「塚越」としたとのことである。

■塚越

塚越は良忠寺のある矢向地区の北。どうでもいいことだけど、矢が越した「塚」って本当にあるの?チェックすると多摩川沿いの地であるのに珍しく古墳が塚越2-18辺りに、また塚越1-6 御嶽神社のところにも塚があるとのことであった。地名の由来も、矢が塚を越したとの説のほか、往還道が二つの塚を越して行くからとか、そもそもが塚越の越は「腰」と表記されることもあり、それゆえに塚の腰=塚の下辺部からとも説もあるようだ。地名の由来に定説なしが誠に多い。

●身代わり地蔵

このお寺さまには、奇端譚としてよく聞くパターンではある、身代わり地蔵の話も伝わる。継母が先妻の子供を邪魔で殺し亡骸を隠す。が、子供は無事に継母の前に現れ、亡骸を隠したところにはお地蔵様が横たわっていた。継母は行いを悔い改め、夫はそのお地蔵様を良忠寺に奉納した。

で、この話には後日談があり、先妻の子・寅吉は江戸日本橋の漬物問屋に奉公に出される。寅吉は良く働き店の主人の婿となる。その寅吉から数えて9代目・大木寅吉は「福神漬け」を考案。7種の漬物のカスを集めたものであり、七福神にあやかった命名と言う。時は日清日露戦役の頃。日持ちもよく、幸運を呼ぶ名前故に軍より大量の買い付けをうけ、大商いになった、とか。先ほどメモした観音堂の改築に貢献したとのことである。

ありがたいお話の残るこのお寺様の由緒について、境内の石碑にその案内があり、「記主山 然阿院 良忠寺 由緒沿革 鎌倉時代仁治元年(1240)浄土宗第三代然阿良忠が霊夢により古川(現鶴見川)の岸より薬師如来の尊像を得て、これを安置するために起立したのが良忠寺の草創である。

良忠上人は鎌倉大本山光明寺を開き、多数の書物を著し、為に正応6年(1293)良忠上人七回忌にあたり伏見天皇より記主禅師の号を賜り、以来寺の山号を記主山と称す。

正徳2年(1712)5月、祐天上人により京都総本山知恩院の直末寺院に配せられ、良忠寺41世讃誉徹玄上人に、祐天上人の助縁により本堂等を改築、明和6年4月(1769)には梵鐘、山門等が再建された。

第二次世界大戦において、明和6年鋳造の梵鐘は他の仏具共々供出されるが、昭和25年11月に時の内閣総理大臣吉田茂氏揮毫による梵鐘如雷震八音暢妙響の八文字を梵鐘に鋳込み再建された(後略)」と刻まれる。

●良忠上人

案内を読むに、良忠寺は浄土宗第三代の高僧が起立し、謚号の記主、諱の然阿(ねんな)、そしてその名前をそのまま残す由緒あるお寺さまであった。記主とは聞きなれない言葉だが、仏教用語で「その宗派の重要な経綸について、規範的な注釈をした人」とある。平たく言えば、その宗派の教義を説く第一人者、というところだろうか。

鎌倉中期、島根の生まれ。比叡山で受戒し天台・倶舎・法相・禅・律などを学んだ後故郷に戻るも、九州で布教中の浄土宗第二代弁長の弟子となり、その力を認めら事実上の後継者となる。

一度故郷に戻り安芸地方の布教に努めた後、京から信濃、そして下総での布教に努め、その後鎌倉に入りその不動の名声を得るところとなる。鎌倉での基盤を強固とした後、京における浄土教学の弱体化を憂う弟子の要望で上洛し、在京11年、布教・教義著述に努め、鎌倉に戻り89歳で入寂した。記主禅師の謚号は滅後7年の永仁元年(1293年)に伏見天皇より贈られたものである。

■祐天上人

Wikipediaに拠れば、「祐天は陸奥国(後の磐城国)磐城郡新妻村に生まれ、12歳で増上寺の檀通上人に弟子入りしたが、暗愚のため経文が覚えられず破門され、それを恥じて成田山新勝寺に参篭。不動尊から剣を喉に刺し込まれる夢を見て智慧を授かり、以後力量を発揮。5代将軍徳川綱吉、その生母桂昌院、徳川家宣の帰依を受け、幕命により下総国大巌寺・同国弘経寺・江戸伝通院の住持を歴任し、正徳元年(1711年)増上寺36世法主となり、大僧正に任じられた。晩年は江戸目黒の地に草庵(現在の祐天寺)を結んで隠居し、その地で没した。享保3年(1718年)82歳で入寂するまで、多くの霊験を残した。

◆累ヶ淵の説話

祐天の奇端で名高いのは、下総国飯沼の弘経寺に居た時、羽生村(現在の茨城県常総市水海道羽生町)の累という女の怨霊を成仏させた累ヶ淵の説話である。この説話をもとに多くの作品が創作されており、曲亭馬琴の読本『新累解脱物語』や、三遊亭円朝の怪談『真景累ヶ淵』などが有名である」とある。

多くの寺の建立・再建に尽力したようであり、このお寺さまもそのひとつだろうか。

■吉田茂

吉田茂が何故に?大磯の別邸への行き帰り、昭和27年(1952)、「国道1号」と命名された尻手駅の脇を通る国道を利用していたわけで、なんらかの縁があっても不思議ではない。

最願寺

良忠寺を離れ、すぐ横の最願寺に。良忠寺隅を曲がった町田堀は、良忠寺山門前で再び流路を左に切り、最願前の通りを下る。

良忠寺を離れ、すぐ横の最願寺に。良忠寺隅を曲がった町田堀は、良忠寺山門前で再び流路を左に切り、最願前の通りを下る。

山門を潜り、本堂にお参り。境内に「最願寺の板碑」の案内があり、「最願寺は、延慶山実相院といい、浄土真宗に属し、創立は延慶元年(1308)と伝えられ、開基は宇多源氏源三秀義の末流宗重といわれています。

はじめは真言宗でしたが、慶長年間(1596-1614)に祐源が、東本願寺の如上人に帰依し真宗に改め、元禄10年(1697)第6世良賢が西本願寺派第14代寂如上人に帰参し現在にいたっています。

本堂前の碑は、緑泥片岩の本格派板碑で、碑高165センチ彌陀三尊の種字及び観無量寿経の一説、「光明遍照 十方世界 念仏衆生 摂取不捨」と、延慶2年(1309)2月9日の銘があります。

この板碑は、当山開山の墓碑とも伝えられ、鎌倉時代後期の造立として貴重なものです。『新編武蔵風土記稿』には「古碑一基。境内墓所の入口にあり。青石の板碑にて長四尺余、幅一尺許なり。延慶二年二月九日と記せり。寺傳に往古真言宗なりし時の開山の墳なりといへり(鶴見区役所)」とあった。

●種字(しゅじ)

種字って?チェックすると、密教において、仏尊を象徴する一音節の呪文(真言)を種子といい、それを梵語で表記したものを種子字または種字と称するようだ。板碑の上部方形の輪郭内に阿弥陀三尊の種字、中央下に年号、両側に光明真言偈を四行に彫出する、とのことだが、門外漢にはよくわからなかった。

種字って?チェックすると、密教において、仏尊を象徴する一音節の呪文(真言)を種子といい、それを梵語で表記したものを種子字または種字と称するようだ。板碑の上部方形の輪郭内に阿弥陀三尊の種字、中央下に年号、両側に光明真言偈を四行に彫出する、とのことだが、門外漢にはよくわからなかった。

●白衣観音

「NPO 多摩川エコミュージアム 散策こみち案内」には、白衣観音の話が説明されていた。説明に拠ると、「白衣観音といい、もと日枝神社の本地仏で御神体。神仏混淆時代の名残だ。かつて多摩川が矢向の内を流れていたころ、日枝神社の裏手付近に漂着した。夜だったので、川面に光を放っているのを見て、村人が不思議に思い、拾い上げると、座像の美しい白衣観音だった。最願寺に届けられ、山王社の御神体になったという。いまは、最願寺の本堂に安置されている」とあった。

■日枝山王権現

最願寺に届けられたのは、神仏混淆の時代、最願寺が日枝神社(山王権現)の別当であったためであろう。因みに、山王権現=日枝(日吉)山王権現って、、神+仏+神仏習合の合作といった命名法。日吉(日枝)は、もともと比叡山(日枝山)にあった山岳信仰の神々のこと。日枝(日吉)の神々がいた。次いで、伝教大師・最澄が比叡山に天台宗を開き、法華護持の神祇として山王祠をつくる。山王祠は最澄が留学修行した中国天台山・山王祠を模したもの。ここで、日吉の神々と山王(仏)が合体。権現は仏が神という仮(権)の姿で現れている、という意味。つまりは、仏さまが日吉の神々という仮の姿で現れ、衆生済度するということである。

■夜光村から矢向村へ

夜に光輝く白衣観音を山王権現(現、日枝神社)に祀(まつ)ったことから、この地を「夜光村」と成したが、その後、良忠寺の矢止め地蔵の話にあった、矢が向かったことから「矢向村」へとした、と言う。ちょっと出来過ぎ?「矢向」とは「川の合流するところ」というのが、矢向の字義とする説がある。

日枝神社

最願寺の北にある日枝神社にちょっと立ち寄り。一の鳥居、二の鳥居を潜り社殿にお参り。

「NPO 多摩川エコミュージアム 散策こみち案内」には、「寛永15年(1638)の創建で、古くは矢向・市場・塚越・古川・下平間・上平間など7ヶ村の鎮守だった。天保年間の末ころに、各村は分離して、矢向村だけの鎮守となった。明治6年(1873)に山王社を日枝神社と改称、明治42年(1909)には付近の十二天神社、神明社、稲荷社を合祀した」とあった。

南武線・尻手駅

最願寺を離れ、道なりに進む。水路の名残を残すような蛇行道を進むと南武線・尻手駅前を東西に通る県道140号とクロスする。場所は駅の少し西の交差点である。

最願寺を離れ、道なりに進む。水路の名残を残すような蛇行道を進むと南武線・尻手駅前を東西に通る県道140号とクロスする。場所は駅の少し西の交差点である。

●尻手駅

南武線・尻手駅は上でメモしたように品鶴線(横須賀線)新鶴見信号場と南武線尻手駅を結ぶ貨物線である尻手短絡線の始点。

品鶴線(横須賀線)新鶴見信号場と南武線尻手駅を結ぶ貨物線。尻手駅で浜川崎駅方面の支線(浜川崎支線、旅客案内では「南武支線」)と繋がり、浜川崎支線・尻手短絡線を経由して、新鶴見信号場 と浜川崎・川崎貨物・東京貨物ターミナル駅方面を結ぶ貨物列車が走り、また機関車の回送が行われている。

■尻手の「泣き別れ」

それはともあれ「尻手」って地名にフックがかかる。チェックすると、地名の由来はそれほど色気があるものではなく、尻=最後、手=方向、ということで、「ある地域の端」と言うことになる。ある地域は比定できず、多摩川とも矢向村とも言う。

で、尻手の地名の由来をチェックしていると、尻手駅は川崎市幸区南幸町にあり、尻手町は尻手駅の南の横浜市鶴見区となっている。要は尻手駅は尻手町に無い、ということである。

同じようなケースに東京の品川駅が品川区ではなく港区に、目黒駅が目黒区ではなく品川区にあることを想い起す。品川駅は、品川区が出来る前から、"品川"という名称を名乗っていたためであり、 目黒駅は路線に近い目黒川との関連性が強い、といったように、その成り立ちは様々であるが、この尻手はどういった経緯かチェックする。

と、尻手駅が開業したのは昭和2年(1927)。当時、この地は橘樹郡鶴見町市場字尻手と呼ばれており、駅名は字名から取られた駅名であろうか。駅の所在地はその後、横浜市に編入され鶴見区市場町となるも、昭和19年(1944)以降は、川崎市に編入され所在地は南幸町となっている。この時点で尻手町と言う町名は川崎からも横浜からも消え去っている。

で、尻手町が「再浮上」したのは昭和43年(1968)のこと。横浜市鶴見区の市場町と矢向町の一部が分かれ尻手町が生まれた。これが、尻手駅の駅名と地名の泣き別れの理由である。パターンとしては品川駅に近いよう。

南武線を潜る

道なりに進む。如何にも水路跡といった「曲がり」の道を進み、国道1号・第二京浜を越えると南武線手前で道はふたつに分かれるが、町田堀は左の南武線を潜る道のようである。

道なりに進む。如何にも水路跡といった「曲がり」の道を進み、国道1号・第二京浜を越えると南武線手前で道はふたつに分かれるが、町田堀は左の南武線を潜る道のようである。

ごみ処理場脇を進む

南武線を越え広い道を進み、川崎市環境局堤根処理センター(ごみ処理場)の塀に沿ってT字に右に曲がり、南武線の高架を潜り、ヨネッティ(ごみ処理の「余熱」の洒落とコミュニティ・アメニティの「ティ」を組み合わせた命名)堤根という温水プールの先で直角に曲がり大きな道に出る。道のさきには東海道線の踏切があった。

南武線を越え広い道を進み、川崎市環境局堤根処理センター(ごみ処理場)の塀に沿ってT字に右に曲がり、南武線の高架を潜り、ヨネッティ(ごみ処理の「余熱」の洒落とコミュニティ・アメニティの「ティ」を組み合わせた命名)堤根という温水プールの先で直角に曲がり大きな道に出る。道のさきには東海道線の踏切があった。

旧東海道・市場上町交差点

東海道線の踏切辺りでは水路の名残はまったくないのだが、踏切を越えた左手にある自動車教習所の南から、なんとなく水路っぽい道が八丁畷駅から西に鶴見へと続く道の「市場上町」交差点にあたる。「川崎市・二ヶ領用水マップ」に拠れば、「町田堀」はこの辺りで終り、その先は「菅沢潮田用水」として二つに分かれているように見える・

東海道線の踏切辺りでは水路の名残はまったくないのだが、踏切を越えた左手にある自動車教習所の南から、なんとなく水路っぽい道が八丁畷駅から西に鶴見へと続く道の「市場上町」交差点にあたる。「川崎市・二ヶ領用水マップ」に拠れば、「町田堀」はこの辺りで終り、その先は「菅沢潮田用水」として二つに分かれているように見える・

●菅沢潮田用水

「川崎市二ヶ領用水マップ」に拠れば、旧東海道・市場上町交差点で二つに分かれた菅沢潮田用水のうち、左に分かれた用水は、南に下り菅沢地区、潮田地区を経て海に向かう。一方右に分かれた菅沢潮田用水は国道15号・第一京浜の辺りで3つの流れに分かれる。

左手の用水は「菅沢潮田用水(仮に「菅沢潮田用水2」とする)」として、旧東海道・市場上町交差点で分かれた菅沢潮田用水に並行して、菅沢地区、潮田地区へと南に下る。真ん中の用水は「小田堀」として南東の小田地区へと向かう。小田水門跡といった交差点もあるので、その辺りへと流れていったのだろう。

そして右手に分かれた用水は「池田堀」として南武線・川崎新町方面へと向かい、渡田地区を潤した後、再び流路を南西に変え、南武線を西に越え田辺新田辺りへと続いているようである。

京浜急行・八丁畷駅

本日の散歩お終い。南武線・八丁畷駅へと向かう。駅脇に石塔が建ち、「八丁畷の由来と人骨」 の案内があり、、「江戸日本橋を出発点とする東海道は、川崎宿を過ぎてから隣の市場村(現在の横浜市鶴見区尻手・元宮・市場の辺り)へいたります。この区間は八丁(約八七〇メートル)あり、畷といって、道が田畑の中をまっすぐにのびていましたので、この地を八丁畷と呼ぶようになりました。

本日の散歩お終い。南武線・八丁畷駅へと向かう。駅脇に石塔が建ち、「八丁畷の由来と人骨」 の案内があり、、「江戸日本橋を出発点とする東海道は、川崎宿を過ぎてから隣の市場村(現在の横浜市鶴見区尻手・元宮・市場の辺り)へいたります。この区間は八丁(約八七〇メートル)あり、畷といって、道が田畑の中をまっすぐにのびていましたので、この地を八丁畷と呼ぶようになりました。

八丁畷の付近では、江戸時代から多くの人骨が発見され、戦後になっても、道路工事などでたびたび掘り出され、その数は十数体にも及びました。これらの人骨は、東京大学の人類学の専門家によって科学的に鑑定され、江戸時代ごろの特徴を備えた人骨であることが判明しました。 江戸時代の記録によりますと、川崎宿では震災や大火・洪水・飢饉・疫病などの災害にたびたび襲われ、多くの人々が落命しています。おそらく、そうした災害で亡くなった身元不明の人々を、川崎宿のはずれの松や欅の並木の下にまとめて埋葬したのではないでしょうか。

不幸に して落命した人々の霊を供養するため、地元では昭和九年、川崎市と図ってここに慰霊塔を建 てました」とあった。

往昔は田畑の中を真っ直ぐ延びた八丁の畷は今は住宅が立ち並び、その面影は何もない。京浜急行・八丁畷駅に到着。と、東西に走る京浜急行以外に、南北に走る路線、東海道線に向かって弧を描く路線がある。チェックすると、南北に走る路線は南武線、弧を描く路線は東海道貨物線であった。

●東海道貨物線

Wikipediaに拠れば、「東海道貨物線(とうかいどうかもつせん)は、東京都港区の浜松町駅と神奈川県小田原市の小田原駅を結ぶ東日本旅客鉄道(JR東日本)東海道本線の貨物支線および複々線区間、南武線の貨物支線の通称である」とある。が、実際は浜松町駅から東京貨物ターミナルまでは現在休止中であり、東京貨物ターミナルを出るとすぐトンネルに入り、川崎貨物ターミナル手前で地上に出る。川崎貨物ターミナルから浜川崎駅に進み、浜川崎駅からは八丁畷駅までは南武線浜川崎支線(南武支線)の区間となり、川崎新町駅までは旅客電車と線路を共用し川崎新町駅構内で東海道貨物線の線路から南武線の線路が分岐することになる。

Wikipediaに拠れば、「東海道貨物線(とうかいどうかもつせん)は、東京都港区の浜松町駅と神奈川県小田原市の小田原駅を結ぶ東日本旅客鉄道(JR東日本)東海道本線の貨物支線および複々線区間、南武線の貨物支線の通称である」とある。が、実際は浜松町駅から東京貨物ターミナルまでは現在休止中であり、東京貨物ターミナルを出るとすぐトンネルに入り、川崎貨物ターミナル手前で地上に出る。川崎貨物ターミナルから浜川崎駅に進み、浜川崎駅からは八丁畷駅までは南武線浜川崎支線(南武支線)の区間となり、川崎新町駅までは旅客電車と線路を共用し川崎新町駅構内で東海道貨物線の線路から南武線の線路が分岐することになる。

この先、八丁畷駅までは複線の東海道貨物線と単線の南武線との3線で進み、八丁畷駅から南武線と分かれ、東海道線・京浜東北線に向かって弧を描き、東海道線・京浜東北線並行する。そして右側から品鶴貨物線が各線を跨ぎ、鶴見川を渡った先で東海道貨物線と合流。鶴見駅に至る。鶴見駅は京浜東北線と鶴見線のみに旅客ホームがあるが、東海道貨物線と品鶴貨物線・高島線が分岐するジャンクションとなっている。

二ヶ領用水も稲田堤から二ヶ領本線を下り、久地の円筒分水から川崎堀を鹿島田まで南下し、そこでふたつに分かれる大師堀と町田堀を、川崎の臨海部まで辿った。途中いくつか気になる二ヶ領支川があるのだが、次回は大師堀散歩の時に一瞬掠り、また町田堀で知らず出合った東海道「川崎宿」を六郷橋から八丁畷まで歩いてみようと思う。また、時間次第ではあるが、町田堀散歩で登場した「小田水門跡」が如何なる風情の地か歩いてみようとも思う。

今回の町田堀も、分流点でも水が流れ込んでおらず、知らず鹿島田駅から歩いた町田堀も、その蛇行故に水路跡といった趣はあるも、「水気」なし。上流点がこの有様であれば、下流に水が流れているとも思えないが、二ヶ領用水散歩の「幹線」だけは、とりあえず辿ってみよう、との想いである。

本日のルート;大師堀・町田堀分流点>南武線を潜った川崎堀の出口>川崎堀踏切>大師堀と接近>JR鹿島田駅>「サウザンドシティ」>町田堀ふれあい公園>南武線を潜る>不自然に大きい道路>「町田堀・南河原用水分水点跡」の石柱>江ヶ崎堰跡>矢向二ヶ領公園>二ヶ領踏切>二ヶ領水路地跡の碑>曲がり>良忠寺>最願寺>日枝神社>南武線・尻手駅>南武線を潜る>ごみ処理場脇を進む>旧東海道・市場上町交差点>京浜急行・八丁畷駅

大師堀・町田堀分流点

南武線を潜った川崎堀は、10mほどコンクリートで護岸工事された水路の先で 鳥居型の遺構を残した川崎堀の終点となり、そこで右に町田堀、左に大師堀と分かれる。分かれるとは言いながら、町田堀へは水が流れている気配がない。また、大師堀に流れた水も暗渠へと吸い込まれる。

既にメモしたように、分流点の東にある平間配水所が、平間浄水場として機能していた頃は、ここに流れきた水は浄水場の水源として利用されたが、配水所となった現在、生田浄水場から送水される水を配水するだけであり、川崎堀をここまで流れてきた水は暗渠を通って多摩川に排水される、とのことである。 因みに、分流点にあった「鳥居」であるが、これは昔の水門(樋管)でよく使われた鳥居型門柱であり、神社の鳥居を模した、というより、昔の水門の遺構を飾りとして残しているのではないだろうか。

南武線を潜った川崎堀の出口

フェンスに囲まれた大師堀・町田堀分流点から少し上流に戻り、南武線下を潜ってきた川崎堀の出口に進む。コンクリートで護岸工事された用水出口を確認し、分流点に戻る。と、フェンスに鉄板の案内があり、道を隔てた東にある平間配水所についての説明があった。かつての平間浄水場、現在の平間配水所については何度かメモしているのだが、頭の整理のために再度説明文を掲載しておく。

●平間浄水場(現 川崎市上下水道局平間配水所)

我が国初の公営工業用水道水源 稲毛・川崎二ヶ領用水余剰水取水口跡 平間浄水場(現 川崎市上下水道局平間配水所)

平間浄水場は、我が国初の公営工業用水道事業として設立された。そのきっかけは、昭和初期の工業勃興期、臨海部での過剰な地下水くみ上げによる地盤沈下が問題となり、その対策としての代替水源確保にあった。

近くの鹿島田地内(幸区)を流れる稲毛・川崎二ヶ領用水の余剰水等1日2万7000立法メートルを取水し、鹿島田、木月、及び北加瀬(中原区)のさく井15ヶ所からの地下水1日5万4000立法メートルの水源をもって建設された。竣工は昭和14(1939)年7月で、当初は平間水源管理所と称していた。

平間浄水場はJR 鹿島田駅と平間駅のほぼ中間地点の川崎市中原区上平間1668番地に位置しており、設立から今日まで工業用水道専用の施設として、臨海部の京浜工業地帯に産業の血液ともいわれる工業用水を安定的に供給し続け、我が国工業の発展に寄与してきた。

その後、昭和48(1973)年のオイルショックを契機に、産業構造の変化に伴う水使用の合理化や工場移転等により、工業用水の需要が急速に減少した。さらに、二ヶ領用水の水質悪化や施設の老朽化で取水を停止していたが、平成15(2003)年に至り、木月・井田さく井の廃止もあり、浄水場としての機能を失うことになった。

その結果、名称も「浄水場」から「配水所」へと変更された。名称が変わっても、上水道から1日4万立法メートルの給水受入れ場所として、また長沢・生田の両浄水場から送水される工業用水の配水中継基地として、昼夜を問わず配水圧力及び水量の調整を行っており、川崎市の工業用水道にとって重要な役割を担っている。

なお、多摩区の稲田取水所では、現在でも二ヶ領用水から日量20万立法メートル(最大能力)を取水し、生田浄水場で工業用水に加工している。

また、平間配水所から配水される工業用水は、主に臨海部の企業、工場で、冷却水、ボイラー用水、洗浄水等に使用され、工業生産推進に貢献している。 二ヶ領用水竣工400年記念の日に

平成23(2011)3月1日

説明の中に「上水道から1日4万立法メートルの給水受入れ場所として」とあるが、これって初めての情報だが、平間配水所内に浄水入水井があり、原水は長沢浄水場及び生田浄水場から送水管で送られているように思える。

川崎堀踏切

●町田堀の石碑

二ヶ領用水は、江戸時代の初め、徳川家康から新田開発の命を受けた小泉次太夫によって十四年の歳月をかけて慶長十六年(1611)に完成した、県内最古の農業用水です。

多摩区の中野島と宿河原から多摩川の水を取水し、JR南武線久地駅付近で合流した流れは分量樋(現在は昭和十六年築造の円筒分水「国登録有形文化財」)によって分水され、下流の村々の水田を潤しました。

二ヶ領用水の名は、江戸時代の川崎領と稲毛領の二領を流れていたことに由来しています。また、明治時代の初めには、二ヶ領用水から引いた水を開港場横浜の外国人居留地へ供給する、横浜水道にも利用されました。

町田堀は、近年の下流域の市街化に伴い、農業用水路としての本来の役割を終えることになりました。そこで町田堀跡を水の流れがイメージできる散策路として整備し(中略)後世に伝えることになりました」との説明があった。

●横浜水道

ここで気になる記述があった。「外国人居留地へ供給する横浜水道にも利用された」という箇所である。チェックすると、安政6年(1859)開かれた 横浜の外国人居留地へは当初、船で水を運んでいたようであるが、それも限界があり神奈川県は水道施設を計画。水源を多摩川・二ヶ領用水に求めることにした。 最初の案では久地の分量樋の下流辺りから延々32キロ引くことを考えた。

が、この案は距離の問題もさることながら、用水沿いの村からの了承を得ることが困難で、結局ずっと下流の鹿島田堰の下あたりから水を引くことになった。その見返りとして二ヶ領用水の管理費は県(横浜水道)が負担するということになる。

この水道事業に横浜の大商人達が興味を示し、出来たのが横浜水道である。明治4年(1871)に木樋建設に着手、明治6年(1873)民間事業としてスタートするも横浜水道は破たんする。

その最大の要因は漏水問題。当時は鉄管でなく木樋で水を通したため途中で半分位に水が減り経済的に成り立たず、また料金未払いも多く、結局翌7年(1874)、事業を神奈川県に引き継ぎ解散する。

神奈川県は水道事業を英国人パーマー氏に委託。明治16年(1883)より計画がスタートし明治20年(1887)完成。水源は道志川水系に求めることになった。これが鉄管を使った近代水道の始まりである。思いもかけず横浜水道みちに出合った相模台地散歩、水路橋を辿った「横浜水道みち散歩」が思い起こされる。

大師堀と接近

少し進むと、民家を一軒隔てて大師堀と町田堀が並走する場所がある。町田堀はその先も少し緑道っぽいペイントが施されているが、それもほどなく終り、普通の道となって鹿島田駅前からの道路に当たる。

JR鹿島田駅

駅の南は線路の両側とも再開発の高層住宅群が立ち並ぶ。一方今歩いてきた北側は昔ながらの家並みではある。

駅の名前は地名から。その地名は駅の西にある村の鎮守・鹿島田大神社から。鎌倉の頃、この地を開いた村人が鹿島神宮を勧請し、水田を社に寄進したことに拠る。鹿島の社の田、というところだろう。もとは、更に西、かつての「新鶴見操車場」の辺りにあったとのことだが、新鶴見操車場の建設に伴い、昭和2年(1927)に現在の地に移された。

●新鶴見操車場

新鶴見操車場が始動したのは昭和4年(1929)。発展著しい京浜工業地帯への原材料や製品などの貨物輸送ルートが焦眉の急となり、品川と鶴見駅を結ぶ貨物路線が建設され(品鶴線)、その貨物操車場としてスタートした。南武線が武蔵小杉で大きくカーブしているのは、元々の計画路線であった二ヶ領用水・府中街道沿いの敷設ルートが新鶴見操車場にあたるため、それを避けるべく大きく迂回した、とのことである。

京浜工業地帯の貨物輸送の幹線として、最盛時は1日5000両もの貨物を捌いたこの操車場も、鉄道輸送の需要減少に伴い昭和59年(1984)、信号所としての機能を残し、操車場の機能は廃止となった。

■JR新川崎駅

新鶴見操車場跡に新川崎駅がある。JR川崎駅とは結構離れており、名称も含めちょっと気になりチェック。昭和55年(1980)開業のこの駅は、当初「新鹿島田操車場」との案もあったようだが、この路線の開かれる契機が、混雑する東海道線から横須賀線を分けることにあった。貨物線として開かれた品鶴線をバイパス路線として活用し横須賀線を通す、といったこともあり、それなら品川と鶴見の間にある「川崎駅」の代替駅でしょうと、言うとこで「新川崎駅」となったようだ。

新川崎駅には開業時は横須賀線(横須賀・総武快速電車)が走ったが、平成13年(2001)からは湘南新宿ラインの列車も走るようになった。また、貨物列車も大半は新東海道貨物線や武蔵野線に移されたが、現在でも品鶴線から山手貨物線を経由して東海道と東北方面を結ぶ貨物列車も走っているとのことである。

因みに、貨物線として開かれた品鶴線であるが、この路線跡は新幹線の路線としても活用されている。新幹線建設時、用地確保が困難なため、品川から武蔵小杉辺りまでは品鶴線を活用し、武蔵小杉の先で東へと分かれる。前々から、品川を出た新幹線が何故に急なカーブで進むのか不思議ではあったのだが、これで長年の疑問が解消された。ものごとには、須(すべから)らく、その理由があるものである。

「サウザンドシティ」

町田堀は、鹿島田駅から東に延びる道路とクロスした後、道の南に建つはショッピングモール、クリニックを併設した大型マンション「サウザンドシティ」の敷地へと消える。

鹿島田駅周辺には高層マンションやビルが並ぶ。鹿島田駅と新川崎駅の間には「パークシティ新川崎」、そして2棟のツインビル「新川崎三井ビルディング」。1700余の戸数をもつ「パークシティ新川崎」の完成は昭和63年(1988)、「新川崎三井ビルディング」は平成元年(1989)、「サウザンドシティ」は平成16年(2004)。これらの駅前再開発は昭和55年(1980)、旅客線として開業し、東京<>横浜へのアクセスが容易となった新川崎駅が契機になったことは言うまでもないだろう。「今昔マップ 首都圏1965‐68」にはその敷地に工場のマークが見えるので、工場跡地を再開発したのだろう。

なお、新鶴見操車場跡は研究開発施設、公園、住居などからなる複合的な機能を持った、新しい街が生まれる計画とのことである。

町田堀ふれあい公園

南武線を潜る

不自然に大きい道路

踏切が近くにないため、大きく南に下り、踏切を越え、南武線の西側に渡り、五差路となった交差点を北に折れ町田堀が南武線を潜った先に進む。それにしても、不自然に大きな道である。下に水路があるサインのように思える。

「町田堀・南河原用水分水点跡」の石柱

●南河原用水

「川崎市・二ヶ領用水マップ」に拠れば、この地で分かれた南河原用水は、しばらく南に下った後、流路を南東に変え、南武線・矢向駅辺りを経て第二京浜・都町交差点辺りで再び流路を変え、第二京浜に沿って下り、南武線尻手駅辺りへと下っているように見える。

江ヶ崎堰跡

江ヶ崎堰跡辺りで、川崎市幸区塚越町から横浜市鶴見区矢向町に入る。江ヶ崎町は横須賀線の西側となっている。

●江ヶ崎堀

「川崎市・二ヶ領用水マップ」に拠れば、この地で分かれた江ヶ崎堀は、横須賀線を西に越え、江ヶ崎地域を南に下り、鶴見川の方向に下っているように見える。

矢向二ヶ領公園

二ヶ領踏切

●尻手短絡線

品鶴線(横須賀線)新鶴見信号場と南武線尻手駅を結ぶ貨物線。尻手駅は南武線の本線のほか、浜川崎駅方面の支線(浜川崎支線、旅客案内では「南武支線」)が繋がっており、浜川崎支線・尻手短絡線を経由して、新鶴見信号場 と浜川崎・川崎貨物・東京貨物ターミナル駅方面を結ぶ貨物列車が走り、また機関車の回送が行われているようだ。

二ヶ領水路地跡の碑

二ヶ領水路地跡の碑の脇に「稲毛・川崎二ヶ領用水路」の説明とラフな水路図があるが、特に目新しいこともないので説明文は省略する。

曲がり

良忠寺

●じざう橋跡

●矢止め地蔵堂

「NPO 多摩川エコミュージアム 散策こみち案内」に拠れば、矢止め地蔵堂には新田義貞にまつわる伝説が伝わる、と。元弘3年(1333)の新田義貞の鎌倉攻めのとき、鎌倉の北条勢と鶴見で合戦となる。この合戦で義貞の嫡子義興が矢口の渡しで「地蔵菩薩」の名号を記した強弓を引く。その矢は塚越の塚を越え、この矢向まで飛び、老松の幹に突き当たった、と。で、如何なるロジックか不明だが、地元人はその松の下に地蔵を祀り、矢止め地蔵と名付けたとのことである。また、それまで「夜光村」と呼んでいた地名を、矢が向かったことから、「矢向村」とし、矢が塚を越した辺りを「塚越」としたとのことである。

■塚越

塚越は良忠寺のある矢向地区の北。どうでもいいことだけど、矢が越した「塚」って本当にあるの?チェックすると多摩川沿いの地であるのに珍しく古墳が塚越2-18辺りに、また塚越1-6 御嶽神社のところにも塚があるとのことであった。地名の由来も、矢が塚を越したとの説のほか、往還道が二つの塚を越して行くからとか、そもそもが塚越の越は「腰」と表記されることもあり、それゆえに塚の腰=塚の下辺部からとも説もあるようだ。地名の由来に定説なしが誠に多い。

●身代わり地蔵

このお寺さまには、奇端譚としてよく聞くパターンではある、身代わり地蔵の話も伝わる。継母が先妻の子供を邪魔で殺し亡骸を隠す。が、子供は無事に継母の前に現れ、亡骸を隠したところにはお地蔵様が横たわっていた。継母は行いを悔い改め、夫はそのお地蔵様を良忠寺に奉納した。

で、この話には後日談があり、先妻の子・寅吉は江戸日本橋の漬物問屋に奉公に出される。寅吉は良く働き店の主人の婿となる。その寅吉から数えて9代目・大木寅吉は「福神漬け」を考案。7種の漬物のカスを集めたものであり、七福神にあやかった命名と言う。時は日清日露戦役の頃。日持ちもよく、幸運を呼ぶ名前故に軍より大量の買い付けをうけ、大商いになった、とか。先ほどメモした観音堂の改築に貢献したとのことである。

ありがたいお話の残るこのお寺様の由緒について、境内の石碑にその案内があり、「記主山 然阿院 良忠寺 由緒沿革 鎌倉時代仁治元年(1240)浄土宗第三代然阿良忠が霊夢により古川(現鶴見川)の岸より薬師如来の尊像を得て、これを安置するために起立したのが良忠寺の草創である。

良忠上人は鎌倉大本山光明寺を開き、多数の書物を著し、為に正応6年(1293)良忠上人七回忌にあたり伏見天皇より記主禅師の号を賜り、以来寺の山号を記主山と称す。

正徳2年(1712)5月、祐天上人により京都総本山知恩院の直末寺院に配せられ、良忠寺41世讃誉徹玄上人に、祐天上人の助縁により本堂等を改築、明和6年4月(1769)には梵鐘、山門等が再建された。

第二次世界大戦において、明和6年鋳造の梵鐘は他の仏具共々供出されるが、昭和25年11月に時の内閣総理大臣吉田茂氏揮毫による梵鐘如雷震八音暢妙響の八文字を梵鐘に鋳込み再建された(後略)」と刻まれる。

●良忠上人

案内を読むに、良忠寺は浄土宗第三代の高僧が起立し、謚号の記主、諱の然阿(ねんな)、そしてその名前をそのまま残す由緒あるお寺さまであった。記主とは聞きなれない言葉だが、仏教用語で「その宗派の重要な経綸について、規範的な注釈をした人」とある。平たく言えば、その宗派の教義を説く第一人者、というところだろうか。

鎌倉中期、島根の生まれ。比叡山で受戒し天台・倶舎・法相・禅・律などを学んだ後故郷に戻るも、九州で布教中の浄土宗第二代弁長の弟子となり、その力を認めら事実上の後継者となる。

一度故郷に戻り安芸地方の布教に努めた後、京から信濃、そして下総での布教に努め、その後鎌倉に入りその不動の名声を得るところとなる。鎌倉での基盤を強固とした後、京における浄土教学の弱体化を憂う弟子の要望で上洛し、在京11年、布教・教義著述に努め、鎌倉に戻り89歳で入寂した。記主禅師の謚号は滅後7年の永仁元年(1293年)に伏見天皇より贈られたものである。

■祐天上人

Wikipediaに拠れば、「祐天は陸奥国(後の磐城国)磐城郡新妻村に生まれ、12歳で増上寺の檀通上人に弟子入りしたが、暗愚のため経文が覚えられず破門され、それを恥じて成田山新勝寺に参篭。不動尊から剣を喉に刺し込まれる夢を見て智慧を授かり、以後力量を発揮。5代将軍徳川綱吉、その生母桂昌院、徳川家宣の帰依を受け、幕命により下総国大巌寺・同国弘経寺・江戸伝通院の住持を歴任し、正徳元年(1711年)増上寺36世法主となり、大僧正に任じられた。晩年は江戸目黒の地に草庵(現在の祐天寺)を結んで隠居し、その地で没した。享保3年(1718年)82歳で入寂するまで、多くの霊験を残した。

◆累ヶ淵の説話

祐天の奇端で名高いのは、下総国飯沼の弘経寺に居た時、羽生村(現在の茨城県常総市水海道羽生町)の累という女の怨霊を成仏させた累ヶ淵の説話である。この説話をもとに多くの作品が創作されており、曲亭馬琴の読本『新累解脱物語』や、三遊亭円朝の怪談『真景累ヶ淵』などが有名である」とある。

多くの寺の建立・再建に尽力したようであり、このお寺さまもそのひとつだろうか。

■吉田茂

吉田茂が何故に?大磯の別邸への行き帰り、昭和27年(1952)、「国道1号」と命名された尻手駅の脇を通る国道を利用していたわけで、なんらかの縁があっても不思議ではない。

最願寺

山門を潜り、本堂にお参り。境内に「最願寺の板碑」の案内があり、「最願寺は、延慶山実相院といい、浄土真宗に属し、創立は延慶元年(1308)と伝えられ、開基は宇多源氏源三秀義の末流宗重といわれています。

はじめは真言宗でしたが、慶長年間(1596-1614)に祐源が、東本願寺の如上人に帰依し真宗に改め、元禄10年(1697)第6世良賢が西本願寺派第14代寂如上人に帰参し現在にいたっています。

本堂前の碑は、緑泥片岩の本格派板碑で、碑高165センチ彌陀三尊の種字及び観無量寿経の一説、「光明遍照 十方世界 念仏衆生 摂取不捨」と、延慶2年(1309)2月9日の銘があります。

この板碑は、当山開山の墓碑とも伝えられ、鎌倉時代後期の造立として貴重なものです。『新編武蔵風土記稿』には「古碑一基。境内墓所の入口にあり。青石の板碑にて長四尺余、幅一尺許なり。延慶二年二月九日と記せり。寺傳に往古真言宗なりし時の開山の墳なりといへり(鶴見区役所)」とあった。

●種字(しゅじ)

●白衣観音

「NPO 多摩川エコミュージアム 散策こみち案内」には、白衣観音の話が説明されていた。説明に拠ると、「白衣観音といい、もと日枝神社の本地仏で御神体。神仏混淆時代の名残だ。かつて多摩川が矢向の内を流れていたころ、日枝神社の裏手付近に漂着した。夜だったので、川面に光を放っているのを見て、村人が不思議に思い、拾い上げると、座像の美しい白衣観音だった。最願寺に届けられ、山王社の御神体になったという。いまは、最願寺の本堂に安置されている」とあった。

■日枝山王権現

最願寺に届けられたのは、神仏混淆の時代、最願寺が日枝神社(山王権現)の別当であったためであろう。因みに、山王権現=日枝(日吉)山王権現って、、神+仏+神仏習合の合作といった命名法。日吉(日枝)は、もともと比叡山(日枝山)にあった山岳信仰の神々のこと。日枝(日吉)の神々がいた。次いで、伝教大師・最澄が比叡山に天台宗を開き、法華護持の神祇として山王祠をつくる。山王祠は最澄が留学修行した中国天台山・山王祠を模したもの。ここで、日吉の神々と山王(仏)が合体。権現は仏が神という仮(権)の姿で現れている、という意味。つまりは、仏さまが日吉の神々という仮の姿で現れ、衆生済度するということである。

■夜光村から矢向村へ

夜に光輝く白衣観音を山王権現(現、日枝神社)に祀(まつ)ったことから、この地を「夜光村」と成したが、その後、良忠寺の矢止め地蔵の話にあった、矢が向かったことから「矢向村」へとした、と言う。ちょっと出来過ぎ?「矢向」とは「川の合流するところ」というのが、矢向の字義とする説がある。

日枝神社

最願寺の北にある日枝神社にちょっと立ち寄り。一の鳥居、二の鳥居を潜り社殿にお参り。

「NPO 多摩川エコミュージアム 散策こみち案内」には、「寛永15年(1638)の創建で、古くは矢向・市場・塚越・古川・下平間・上平間など7ヶ村の鎮守だった。天保年間の末ころに、各村は分離して、矢向村だけの鎮守となった。明治6年(1873)に山王社を日枝神社と改称、明治42年(1909)には付近の十二天神社、神明社、稲荷社を合祀した」とあった。

南武線・尻手駅

●尻手駅

南武線・尻手駅は上でメモしたように品鶴線(横須賀線)新鶴見信号場と南武線尻手駅を結ぶ貨物線である尻手短絡線の始点。

品鶴線(横須賀線)新鶴見信号場と南武線尻手駅を結ぶ貨物線。尻手駅で浜川崎駅方面の支線(浜川崎支線、旅客案内では「南武支線」)と繋がり、浜川崎支線・尻手短絡線を経由して、新鶴見信号場 と浜川崎・川崎貨物・東京貨物ターミナル駅方面を結ぶ貨物列車が走り、また機関車の回送が行われている。

■尻手の「泣き別れ」

それはともあれ「尻手」って地名にフックがかかる。チェックすると、地名の由来はそれほど色気があるものではなく、尻=最後、手=方向、ということで、「ある地域の端」と言うことになる。ある地域は比定できず、多摩川とも矢向村とも言う。

で、尻手の地名の由来をチェックしていると、尻手駅は川崎市幸区南幸町にあり、尻手町は尻手駅の南の横浜市鶴見区となっている。要は尻手駅は尻手町に無い、ということである。

同じようなケースに東京の品川駅が品川区ではなく港区に、目黒駅が目黒区ではなく品川区にあることを想い起す。品川駅は、品川区が出来る前から、"品川"という名称を名乗っていたためであり、 目黒駅は路線に近い目黒川との関連性が強い、といったように、その成り立ちは様々であるが、この尻手はどういった経緯かチェックする。

と、尻手駅が開業したのは昭和2年(1927)。当時、この地は橘樹郡鶴見町市場字尻手と呼ばれており、駅名は字名から取られた駅名であろうか。駅の所在地はその後、横浜市に編入され鶴見区市場町となるも、昭和19年(1944)以降は、川崎市に編入され所在地は南幸町となっている。この時点で尻手町と言う町名は川崎からも横浜からも消え去っている。

で、尻手町が「再浮上」したのは昭和43年(1968)のこと。横浜市鶴見区の市場町と矢向町の一部が分かれ尻手町が生まれた。これが、尻手駅の駅名と地名の泣き別れの理由である。パターンとしては品川駅に近いよう。

南武線を潜る

ごみ処理場脇を進む

旧東海道・市場上町交差点

●菅沢潮田用水

「川崎市二ヶ領用水マップ」に拠れば、旧東海道・市場上町交差点で二つに分かれた菅沢潮田用水のうち、左に分かれた用水は、南に下り菅沢地区、潮田地区を経て海に向かう。一方右に分かれた菅沢潮田用水は国道15号・第一京浜の辺りで3つの流れに分かれる。

左手の用水は「菅沢潮田用水(仮に「菅沢潮田用水2」とする)」として、旧東海道・市場上町交差点で分かれた菅沢潮田用水に並行して、菅沢地区、潮田地区へと南に下る。真ん中の用水は「小田堀」として南東の小田地区へと向かう。小田水門跡といった交差点もあるので、その辺りへと流れていったのだろう。

そして右手に分かれた用水は「池田堀」として南武線・川崎新町方面へと向かい、渡田地区を潤した後、再び流路を南西に変え、南武線を西に越え田辺新田辺りへと続いているようである。

京浜急行・八丁畷駅

八丁畷の付近では、江戸時代から多くの人骨が発見され、戦後になっても、道路工事などでたびたび掘り出され、その数は十数体にも及びました。これらの人骨は、東京大学の人類学の専門家によって科学的に鑑定され、江戸時代ごろの特徴を備えた人骨であることが判明しました。 江戸時代の記録によりますと、川崎宿では震災や大火・洪水・飢饉・疫病などの災害にたびたび襲われ、多くの人々が落命しています。おそらく、そうした災害で亡くなった身元不明の人々を、川崎宿のはずれの松や欅の並木の下にまとめて埋葬したのではないでしょうか。

不幸に して落命した人々の霊を供養するため、地元では昭和九年、川崎市と図ってここに慰霊塔を建 てました」とあった。

往昔は田畑の中を真っ直ぐ延びた八丁の畷は今は住宅が立ち並び、その面影は何もない。京浜急行・八丁畷駅に到着。と、東西に走る京浜急行以外に、南北に走る路線、東海道線に向かって弧を描く路線がある。チェックすると、南北に走る路線は南武線、弧を描く路線は東海道貨物線であった。

●東海道貨物線

この先、八丁畷駅までは複線の東海道貨物線と単線の南武線との3線で進み、八丁畷駅から南武線と分かれ、東海道線・京浜東北線に向かって弧を描き、東海道線・京浜東北線並行する。そして右側から品鶴貨物線が各線を跨ぎ、鶴見川を渡った先で東海道貨物線と合流。鶴見駅に至る。鶴見駅は京浜東北線と鶴見線のみに旅客ホームがあるが、東海道貨物線と品鶴貨物線・高島線が分岐するジャンクションとなっている。

二ヶ領用水も稲田堤から二ヶ領本線を下り、久地の円筒分水から川崎堀を鹿島田まで南下し、そこでふたつに分かれる大師堀と町田堀を、川崎の臨海部まで辿った。途中いくつか気になる二ヶ領支川があるのだが、次回は大師堀散歩の時に一瞬掠り、また町田堀で知らず出合った東海道「川崎宿」を六郷橋から八丁畷まで歩いてみようと思う。また、時間次第ではあるが、町田堀散歩で登場した「小田水門跡」が如何なる風情の地か歩いてみようとも思う。