とある終末、散歩に出ようと思うのだが、何処と言って歩いてみたいところが想い浮かばない。で、本棚を眺めると、いつだったか神田の古本市で買い求めた『武蔵古道 ロマンの旅;芳賀善次郎(さきたま出版会)』(以下『武蔵古道 ロマンの旅』)が目に止まった。

時刻もお昼近い。本を取り出し、近くに手頃なとこはないかと、スキミング&スキャニング。「荏原郡衙の道」の章にある「調布の里を辿る狛江道」が目に止まった。スタート地点も府中で、自宅近くの明大前から特急で2駅と言うロケーションの良さもさることながら、「郡衙の道」という言葉の響きに惹かれた。

電車の中で本を読み、大雑把なテーマとルートを把握。テーマは武蔵國の国府のあった府中から、武蔵國に21あった郡の内、荏原郡の郡衙のあったとされる現在の皇居北の丸の辺(著者の推定;諸説あるようだ)を結ぶ行政道を府中からはじめ調布、そして狛江までを辿ること。

国・郡とは大化の改新後、大和朝廷が地方行政組織の確立のため設けた行政組織である。国府は今で言う県庁(都庁)、郡衙は市役所(区役所)と言ったものだろうか。「郡衙の道」とは国府と郡衙を結び、郡衙の役人が職務執行のため国府に出向くため、また、郡の租税物品を国府に運ぶ道(『武蔵古道 ロマンの旅』)といったものである。

ルートは府中から府中崖線上を狛江に向かうことになる。通常、郡衙の道は国府間を結んだ「官道(朝廷が計画した国府間を結ぶ行政路)」を活用することが多いようだが、この狛江道は官道ではなく、自然発生的、というか、地域住民が生活のために踏み分けた道を整備したとのことである(『武蔵古道 ロマンの旅』)。

思うに、狛江=高麗居、当時の最先端技術者集団である帰化人の里と国府の往還が、国郡制度成立以前、国造と呼ばれる地方豪族が割拠する昔から、強く結ばれていたのだろう.。実際、府中には、国府成立以前に覇を唱えた豪族のものよされる熊野神社古墳をはじめとし、いくつもの古墳が残ると言う。

少々付け焼き刃ではあるが、電車の中で狛江道に関連するあれこれについて、少しお勉強をし京王線・府中駅で下車。『武蔵古道 ロマンの旅』にある狛江道のスタート地点である大國魂神社中門に向かう。

本日のルート;京王線・府中駅>ケヤキ並木>大国魂神社>武蔵国府跡>地獄坂>京所道(きょうづみち)>天神坂>普門寺>妙顕神社>普門寺坂

>天地の坂>馬坂>国府八幡宮>八幡道>弁財天>滝神社>白山神社>かなしい坂>東郷寺坂>庚申坂>溝合神社>道祖神>発祥地 塞神>本願寺>おっぽり坂>浅野長政隠棲の地跡>諏訪神社>はけた坂>府中崖線白糸台緑地>品川通り・車返団地東交差点>若宮八幡>鶴川街道>調布市郷土館>調布・映画発祥の碑>布田天神跡>白山宮神社>京王線・調布駅

京王線・府中駅

府中駅で下車。南口を東に出ると並木道が南北に続く。道脇に小さな祠。青面金剛の庚申塔と、馬頭観音(?)が祀られる。道を進むと案内板。「大国魂神社と馬場大門の欅並木」とある。この並木道はケヤキの並木道であった。

○大国魂神社と馬場大門の欅並木

.JPG)

案内には「馬場大門ケヤキ並木は大国魂神社の参道であり、江戸時代には並木北端(都立農業高校付近、ケヤキ並木南端から550m余北)に大国魂神社の木製の一之鳥居が建立されていました。現在では昭和26年に寄進された大鳥居(二之鳥居)が境内に建立されています。

ケヤキ並木の起源は源頼義・義家親子が奥州・阿部氏反乱(「前九年の役」と呼ばれ、永承6年「1051年」から康平5年「1062」までの乱)の平定の途中、大国魂神社に戦勝を祈願し、平定後も参拝してケヤキ千本を奉植したのが始まりと伝えられています。

現在のケヤキ並木は天正18年(1590)に徳川家康が江戸に入り、慶長年中(1596-1615)に二筋の馬場を寄進し、両側に土手を築いてその上にケヤキの苗を植えたのが始まりです。その後、寛文7年(1667年)に老中久世大和守が府中宿の大火(正保3年「1646」)で焼失した六所宮(大国魂神社)の再興とともにケヤキ並木の補植を行っています。

なお、徳川家康によるケヤキ並木馬場の寄進は、府中で伝統ある馬市が開かれていたことにもよります。とくに、府中の馬市は戦国時代から江戸初期にかけて、関東でも有数の軍馬の供給地であり、馬市は5月3日の「駒くらべ」の日からはじまり、9月晦日まで5ヶ月にわたって開催されました)。

ケヤキ並木は大正13年、国の2番目の天然記念物に地域指定されています。毎年5月の例大祭(くらやみ祭)では、3日にケヤキ並木で夕方から囃子の競演、競馬式(駒くらべ)が執り行われています」とあった。

■奥州街道

案内によれば、ケヤキ並木の起源に源頼義・義家の奥州平定の縁起がある。『武蔵古道 ロマンの旅』によれば、このケヤキ並木を北に向かう道は奥州平定の道ということで、「奥州街道」と称される。そしてこの道は、古代の武蔵国の21の郡のひとつ、新座郡の郡衙(新座市柏町と推定される)の道を整備したものと説く。ルートは府中>小金井>清瀬>志木へと続く。

そこから先はどのようなルートで奥州に向かうのか、はっきりわからないが、武蔵国の成立当初、いまだ府中が国府の地として整備されていない間、出雲族が移り住み、既に武蔵の中心地となっていた大宮を経由し、府中を結んだ官道である「大宮街道(上野国の国府のある前橋から府中まで)」を吹上まで北上し、吹上からは、これも古代の官道である「下州道(府中>所沢>吹上>足利>下野の国府のある栃木に向かう)を通り、奥州に向かったのではあろう、か。

●

府中に通じる古代の官道

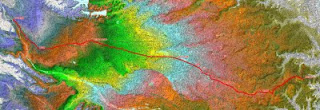

大宮街道とか下州道とか、少々わかりにくいので、『武蔵古道 ロマンの旅』を参考に、Google マイマップで,、武蔵国の国府のある府中に通じる古代官道を作成した。武蔵国に21あった郡衙もその場所はほとんど確定しておらず、国府や郡衙の正確な場所をピンアップしたものではない。全体の場所関係を把握するだけのもの。念のため。

○

虚子の句碑

ケヤキ

並木を少し進むと緑の植え込みの中に石碑が建つ。チェックしてみると、「秋風や欅のかげに五六人 虚子」と刻まれた句碑。裏に「この碑は昭和5年8月27日武蔵野探勝会の於いて虚子が発表した句箋」との説明があった。虚子一門は昭和5年の8月から月に一度、武蔵野の自然の中での吟行を行い、それを武蔵野探勝会と称したようである。その第1回の吟行の地が「府中の欅並木」であった、とのことである。虚子が「果てしない野原に尾花のなびいてゐる景色、欅や楢の林の落葉する景色。。。(ホトトギス)」と描いた「府中の欅並木」辺りの景観を、今の府中に想うのは少々難しい。

○ケヤキ並木馬場寄進の碑

.JPG)

参道に石碑が建つ。「ケヤキ並木馬場寄進の碑」であった。上の説明に一部重複するが、案内には「府中市指定文化財 有形文化財 ケヤキ並木馬場寄進の碑 馬場大門のケヤキ並木両側の歩道部分はかって馬場であり、「馬場大門」の名称もこれに由来しています。

馬場は、慶長年間(1596-1615)に徳川家康が六所宮(現大國魂神社)に寄進されたものと伝えられています。この碑は由緒ある馬場を長く後世に伝えるために建てられたもので、花崗岩の石に「従是一之鳥居迄五町余 左右慶長年間御寄附之馬場」と刻まれています。

石碑がいつ誰によって建てられたかは不明ですが、江戸時代後期の地誌「武蔵名所図会」に図入りで紹介されて下り、その頃には有名であったことが知られています(平成20年 府中市教育委員会)」とあった。

大国魂神社

ケヤキ並木を進み、県道229号・大国魂神社前交差点を越え大国魂神社に。鳥居を潜り緑豊かな境内を進むと左手に社。最近建て替えられたのだろうか新しい社である。鳥居も昭和56年(1981)と刻まれている。社殿前に「永代常夜灯(寛延2年;1750年)」、「常夜灯(文政6年:1823年)」の2基の常夜灯の建つ社は、摂社「宮乃咩(みやのめ)神社」とある。あまり耳にしたことのない社名である。

○

宮乃咩(みやのめ)神社

北条政子も安産祈願したと伝わる社であるが、安産の御礼には底の抜けた柄杓を納めると言う。どういうこと?チェックすると、諏訪大社にも同様の風習があり、その意味合いは「水がつかえず軽く出るように、お産も楽にできた」ことのようである。

それはともあれ、この小社のチェックの過程で、あれこれ妄想できる素材が現れてきた。

どんな社かgoogleで検索。が、この大国魂神社の他に、宮乃咩神社がヒットしない。それではと、「みやのめ」で検索すると「宮咩(宮売);平安時代以降、不吉を避け、幸福を祈願して、正月と12月の初午(はつうま)の日に、高皇産霊神(たかみむすひのかみ)以下6柱の神を祭ったこと」とあった。

創建は誠に古い。景行天皇の時代で実に西暦111年と言う。大国魂神社の創建と同じである。そんな昔のことは、それはそれと「据え置く」として、面白いのは7月12日に行われるこの社の例祭である。

「青袖・杉舞祭」と称されるこの例祭は、文治2年(1186)、源頼朝が泰平を願うべく、武蔵國中の神職に命じたもの、と言う。終夜、神楽を奏し泰平を記念した、とのこと。また、大國魂神社の例大祭である「くらやみ祭り」では、一連の行事の中に宮乃咩神社奉幣が組み込まれている。なんとなく「存在感」のある社である。

○

「府中市立 府中ふるさと歴史館」

先に進み、右手にある「府中市立 府中ふるさと歴史館」がある。立派な建物であり、何らか郡衙の道・狛江道に関する資料でもないものかと館内に。1階は国府資料展示室であった。

●

武蔵国府

展示によれば、この大国魂神社はかつての国府のあった場所。資料によれば、国府の北端は旧甲州街道のすぐ南側、南端は大国魂神社本殿裏手、西端はこのふるさと歴史館の館内、東端は未だ確定はしていないが、西端からおおよそ200m辺りと推定されている。また、国司の館は、奈良前期の国司の館は、JR武蔵野線・府中本町の東側の崖線上、平安前期の国司の館はJR武蔵野線・府中本町の西側の崖線下、行政事務を行っていた国衙地区は、大國魂神社の東側に記されていた。

国府は国司が政治や儀式を行う「国庁」と行政事務をおこなう「国衙」を含めた役所や役人の館、兵士の宿舎、市、学校、庶民の民家など、東京で言えば、東京都庁とその周辺の新宿副都心一帯を指す、とのことであった。

■

府中に国府が置かれた要因

『武蔵古道 ロマンの旅』に拠れば、飛鳥時代の西暦685年、武蔵国が成立する以前は、秩父地方に秩父国造、北武蔵(行田から大宮地方)に

无邪志国造、南武蔵に胸刺国造がいた。无邪志は朝廷の力を借りて胸刺を滅ぼし、ふたつを合わせて武蔵国造となった。安閑天皇元年(534)の頃、と言う。

この抗争の結果、无邪志国造笠原直使主は、援軍の御礼として南多摩を屯倉(皇室の直轄地)として献上し、朝廷は南多摩に橋頭堡を築くことになる。

その後、朝廷の力が更に強大になり、大化の改新後、新たに国郡制度が整備され、武蔵国が生まれ、国造は大部分が郡司となる。

で、何故に国府が府中?ということであるが、『武蔵古道 ロマンの旅』に拠れば、国府は旧武蔵国造の勢力が強い北武蔵を避け、朝廷勢力の強い南武蔵でも、旧无邪志国造の中心地と比定される多摩川下流域も離れ、しかも南武蔵のほぼ中央で、地理的条件も良い新天地として府中を国府に選んだとのことである。

○

随神門

元の参道に戻り随神門に。随神門も新しく建て直されている。随神門から先は周囲が塀で囲まれており、そこに拝殿や本殿、数多くの摂社が建つ。このことを見ても、先ほどの「宮乃咩(みやのめ)神社」が他の摂社とは別格の「存在感」を示している。

それはともあれ、この随神門。建て直される前の随神門は享保年間(1716~1735)、武蔵野新田開発に際し、農民を保護し農営指導に尽力した名代官・川崎平右衛門が寄進したもの、と言う。そして、その財源は象の糞尿でつくった丸薬の売り上げで得た浄財とのこと。

話はこういうことである;いつだったか、中野長者・鈴木九郎ゆかりの寺、中野・成願寺を訪れたとき、そのすぐ脇の朝日が丘公園(中野区本町2-32)に

「象小屋跡の案内」があった。亨保の頃、タイより象が長崎に到着。街道を歩き、京都で天皇の天覧を拝した後、江戸に下り将軍・幕閣にお目見え。その後13年ほどは幕府が飼育するも、維持費が大変、ということで払い下げ。希望者の中から選ばれたのが川崎平右衛門。縁故者の百姓源助が象を見せ物とし、大いに賑わった、とか。

また川崎平右衛門は象の糞尿にて丸薬をつくり、疱瘡の妙薬として売り出した。幕府の宣伝もあり、大いに商売は繁盛し、観覧料や丸薬の売り上げで上がった利益で府中・大国魂神社の随神門の造営妃費として寄進された、と(『代官川崎平右衛門の事績;渡辺紀彦(自費出版)』より)。

■

川崎平右衛門

川崎平右衛門は享保年間、武蔵野新田開発に際し、農民を保護し、農営指導に尽力した代官。もとは府中押立村の名主。農民を保護し、農営指導するその力量を評価され、享保年間、大岡越前とともに武蔵野の新田開発、というか立て直しに尽力した。

武蔵野の新田開発は享保年間以前、明暦の頃(1655~1657)より始まった。武蔵野に82の開拓村ができた、と言う。とはいうものの、入植した1320余戸のうち生活できたのはわずかに35戸しかなかった、と。こういった村の状況を更に悪くしたのが元文3年(1738年)の大飢饉。村は壊滅的状況になった。

その窮状を立て直すべく大岡越前守に抜擢されたのが川崎平右衛門。時の代官上坂安左衛門(この人物も何となく魅力的)の助力のもと、農民救済に成果を示し、名字帯刀を許され、寛保3年(1743)、大岡越前守の支配下関東三万石の支配勘定格の代官になった。また、不手際・職務怠慢ということで水元役を解かれた玉川上水開削の玉川兄弟に代わり、玉川上水の維持管理にも深く携わる。桜の名所とし有名な小金井堤の桜を植えたのも川崎平右衛門である。後には美濃や石見にも代官として派遣され仁政を行った(『代官川崎平右衛門の事績;渡辺紀彦(自費出版)』、より)。誠に魅力的な人物である。

中雀門・拝殿・本殿

.JPG)

随神門を入り、もうひとつ内部にある中雀門を潜り拝殿。本殿にお参り。中雀門からの塀が拝殿・本殿を囲む。中雀門から続く塀の内外には東照宮や住吉神社、大鷲神社などの摂社が並ぶ。現在の本殿は寛文7年(西暦1667年)徳川家綱がたてたもの。また 本殿の隣に東照宮が。いかにも徳川家の庇護篤かりしことが偲ばれる。

徳川家との繋がりといえば、先ほどの「ケヤキ並木馬場」寄進もさることながら、府中の国府、それも奈良前期の国司の館があったとされる府中本町駅前の崖線上に家康が命じて「府中御殿」を築いたと言う。『武蔵名所図会』には「府中は古へより府庁の地と兼ねて聞召されければ、その旧地へ営むべき旨。。。」と御殿造営の経緯が書かれている。武蔵國の新たな領主となった家康が、領国支配の正当性を示すには、古代武蔵国府のあった地に御殿を築くのが有効であったということだろう(「武蔵国府跡」のパンフレットより)。また、西からの脅威に対する抑えの意味もあったのだろう。

●

六所宮

「ケヤキ並木馬場寄進の碑」のところで、馬場は徳川家康が六所宮(現大國魂神社)に寄進したとあったが、この社が大国魂神社と称されるようになったのは明治から。それ以前は六所宮と称されていた。六所宮と称されたのは国府との関連での命名ではあろう。

武蔵国の国府がこの府中に設置されたわけだが、国司は赴任に際して、国内の主たる「神様」である一之宮から六之宮までを巡拝するのが恒例とになっていた。が、これって結構大変。武蔵国を例にとると、一之宮は東京都多摩市の小野神社(小野大神)、二之宮は東京都あきる野市の二宮神社(小河大神)、三之宮は埼玉県さいたま市の氷川神社(氷川大神)、四之宮は埼玉県秩父市の秩父神社(秩父大神)、五之宮は埼玉県児玉郡の金鑚神社(金佐奈大神)、六之宮は神奈川県横浜市の杉山神社(杉山大神)といった案配である。

こんなことやってられない、と思ったのかどうか、日本各地で国府の近くに一之宮から六之宮までを集めた総社をつくることになる。この武蔵国も同じ。それが大国魂神社の前身の「六所宮」である。大国魂神社となった現在でも、本殿のうち中殿には大国魂大神・御霊大神・国内諸神、東殿には小野大神・小河大神・氷川大神、西殿には秩父大神・杉山大神・金佐奈大神がまつられる。

往昔の大国魂神社・六所宮がどの程度の規模であったかわからない。宮乃咩(みやのめ)神社を六所宮と比定する説もある。最初は現在のような大きな社ではなかったようだが、国郡制度を行政組織の基本とする律令制度の崩壊とともに衰退・消滅していった国府の地を合わせ、現在のような大きな社となった、と言う。

■

武蔵一之宮論争

武蔵の一之宮は、東京都多摩市の小野神社である、否、一之宮は埼玉県さいたま市の氷川神社である、といった論争がある。専門家でもないので、どちらがどうとも言えないが、上で国府を結ぶ初期の東山道武蔵道(仮称)は、国府が整備されるまでの間、既に出雲族によって開かれていた大宮が仮の国府とされ、大宮を通り府中を繋いだとメモした(『武蔵古道 ロマンの旅』より)。

ここからは妄想であるが、その大宮にあったのが氷川神社である。当然、当初は氷川神社が武蔵一之宮であったのだろう。が、府中が国府として整備されると朝廷は出雲族の勢力の強い大宮と「距離」を置き、小野神社を一之宮としたのだろうか。はてさて。

国史跡 武蔵国府跡(国衙地区)

国史跡 武蔵国府跡(国衙地区)

随神門を出て右に折れ、境内にある結婚式場前の道を進み鳥居を潜り、現在の東門から境内を離れる。境内を囲む石の塀にそって少し北に戻ると「国史跡 武蔵国府跡(国衙地区)」がある。

敷地には赤い柱が並ぶ。遺跡調査の結果、大型建物の一部と考えられる柱穴跡を再現したもの、と言う。30年余の発掘調査の結果、国衙の中枢の建物と考えられている。南北に並ぶ、奈良・平安の2棟の建物跡のようである。敷地が隣接する道路より高くなっているのは、発掘調査後埋め戻された建物跡を痛めないように盛土しているためである。

で、同所で入手した資料に拠れば、先ほどメモした宮乃咩(みやのめ)神社辺りに国衙の西門があった、とのこと。『武蔵古道 ロマンの旅』に拠れば、狛江道は古代は西門からはじまり、南へ進んで神社中門からの道に交差して東進したのではないか、と。中門は随神門と拝殿の間にあったとされるので、ここで言う中門がどこを指すのか不明ではあるが、ともあれ、やっと「狛江道」散歩のスタートラインに立った。

細馬(ほそま)

国史跡 武蔵国府跡(国衙地区)と大國魂神社の間の道を東門へと戻る。道脇に石碑があり、そこには「ほそま」と刻まれる。案内には「細馬(ほそま)の名は、この道が朝廷へ貢進する良馬(細馬)を試走する馬場だったことに由来します。『延喜式』によれば、武蔵国は五十頭の馬を貢進することが定められていたようです」とある。Wikipediaには細馬(さいば:こづくりで良い馬)とはあるが、「ほそま」は見あたらなかった。

■

武蔵の勅使牧

ところで、朝廷へ貢進する武蔵の勅使牧は石川牧(八王子市)、

小川牧(あきるの市)、

由比牧(八王子市)、立野牧(府中・立川市)の4ヶ所。立野牧で20疋、あとの30疋を石川、小川、由比牧でカバーしたようである。貢進はその後、阿久原牧(埼玉県児玉郡)、小野牧(八王子市)の2牧が追加されて以降、60疋が追加され110疋となり、そのうち小野牧が40疋送っている。小野牧って結構大きな牧ではあったのだろう。尚、武蔵の牧は小川牧(あきるの市)、由比牧(八王子市)以外は諸説有り、場所は特定されていないようである。

京所道(きょうづみち)

.JPG)

.JPG)

大国魂神社の東門に戻る。そこから東に道が通る。道脇に石の道標があり、「きょうづみち」と刻まれ、「京所道(きょうづみち)は、この道が京所の中心を通ることに由来します。この道は、甲州街道が開設(慶安頃;1648―1652)されるまで、初期の甲州への道として重要な役割を果たした道です」との説明があった。

○

初期の甲州への道

古甲州道は、府中の国府から甲州・甲斐国の国府(笛吹市御坂町国衙付近と比定される)を結ぶ道。六社宮(大国魂神社)随身門前を通り、多摩川沿いの低地を分倍河原、本宿、四谷三屋(府中市)から多摩川を渡り、石田から日野に進む。

日野からは谷地川に沿って南北加住丘陵の間の滝山街道を石川、宮下と北上し、戸吹で秋川丘陵の尾根道に入る。尾根道を辿った後は網代で秋川筋に下り、五日市の戸倉から檜原街道を西進。檜原からは浅間尾根を辿り青梅筋の小河内に下り、小菅を経て大菩薩を越え塩山に抜け甲斐の国府に至る。

なお、現在の甲州街道は国道20号線。高尾から大垂水峠を越え、山梨に進むが、

江戸時代の甲州街道は高尾から小仏峠を越え相模湖付近の小原に下り、上野原から談合坂方面の山裾を通り鳥沢に下り、大月の西で笹子峠を越えて甲斐に至る。

地獄坂

今から進む狛江道は府中崖線(ハケ)の上を通り崖面下の低地は多摩川沖積面である。道筋には崖線の上下を繋ぐ幾多の坂があるが、京所道を東に進む前に、ここで、まず最初の坂を下ることにする。大国魂神社の境内東側に沿って進むと「地獄坂」があり、そこを下った沖積低地(東京競馬場構内)には川辺で祭祀を行ったとみられる遺跡が発見されているとのこと。

坂に向かう途中に案内があり、「地獄坂 この坂の由来は明らかではありませんが、昔、この坂道を繁茂した竹や草木がおおいかぶさり、また周囲の木立がうっそうとして薄暗く、それはあたかも通行する人の心に地獄への道のようなイメージを与えていたことによるのかもしれません。別名を「暗闇坂」(くらやみざか)ともいいますが、この名前は坂の薄暗い状態から由来していること思われます。

坂の西側の叢林(そうりん)は、5月5日の暗闇祭りで有名な武蔵総社大國魂神社の杜です。(昭和60年3月 府中市)」とあった。

案内を先に進むと坂があり、その下には妙光院、安養寺というお寺様があった。坂は100mほど、比高差は4,5mといったところだろうか。

□

国分寺崖線と立川(府中崖線)

ともに多摩川の流れによって形成されたもの。

国分寺崖線は武蔵野段丘面と立川段丘面を分け、立川崖線は立川段丘面と多摩川沖積面を分ける。往昔の多摩川の流れによって形成された立川段丘面が、新たな流路によってさらに削られ立川崖線ができたわけだから、立川崖線のほうが、時代が新しいことになる。といっても、はるかはるかの昔のことである。

それはともあれ、

立川崖線は立川から狛江の和泉の辺りまで16キロに渡って続く。ギャップは数メートルといったところである。因みに、国分寺崖線は武蔵村山から世田谷区の等々力渓谷辺りまで延々と続く。

○

京所

道を進むと「京所」の由来を刻んだ石碑があった。「京所(きょうづ)は現在の宮町二丁目の一部、三丁目(京所道沿い)に集落の中心があった村落です。この集落は、六所宮(現大国魂神社)の社領で八幡宿に属しており、『新編武蔵風土記稿(幕末の地誌)』には六所社領の小名としてその名が見えます。

地名の起こりは、経所が転化したものといわれており、ここに国府の写経所のような施設があった名残だと伝えられています。

延宝6年(1678)の六所明神領の検地帳には「きょう女」の字があてられています。京所のように「京」のつく地名は、国府の所在地には多くあります。この地域からは数多くの掘立柱建物跡が検出されており、武蔵国の国府(国衙)跡として有力なところです」とあった。

■

八幡宿

八幡宿?府中宿以外に八幡宿などあったのだろか。気になりチェックすると、宿場町の名前ではなく、単に村落の間前であった。八幡宿は「新編武蔵風土記稿」にも六所宮社領の小名として記載されている。

もともとは後に訪れる国府八幡宮の周囲に発達した村落であったが、甲州街道の開設(慶安頃1648~52年)に伴い、現在の八幡町1-2丁目の一部(甲州街道沿い)にあった集落とのこと。

天神坂

道を進むと崖下へと下る坂道がある。坂は「天神坂」。宅地の間を少しすすむと、左手に社を見ながらゆるやかなカーブで下に下りる。は160mほど、比高差は6m弱といった坂である。

案内に拠れば、「この坂の名は、大國魂神社の末社「天神社」がまつられている天神山に由来します。この山は「国造山」とも呼ばれています。天神社は普通「てんじんじゃ」と呼ばれ、菅原道真を祭神とする天満宮と混同されていますが、本来は「あまつかみのやしろ」と呼ぶのが正しいようです。そのため、この神社の祭神は菅原道真ではなく、少彦名命(すくなひこなのみこと)です。

天神社は、古くから人々の信仰をあつめ、道の名や地名として今に伝えられています。(昭和60年3月 府中市)」とあった。

坂の左手の社は日吉神社。天神坂の由来は、天神山、国造山は大国魂神社の境外末社であるこの日吉神社のある高台に、大国魂神社の末社である天神社が祀られることに拠る。なお、日吉神社は元はここから南東の地にあったが、東京競馬場の移転により、この地に遷座したとのことである。天神社を探し日吉神社を彷徨うと日吉神社の北側に鎮座していた。

普門寺

.JPG)

道の南側に普門寺がある。山門があるわけでもなく、駐車場の奥の緑の中にささやかな堂宇が建つ。お参りを済ませ、境内に見えた石碑に向かう。3基の石碑は「普門品供養等」と「奉誦普門品供養塔」、それと、かすかに「光明真言(供養塔)」と読める。

■

普門品

「普門品」とは、観音経(正確にはは「妙法蓮華経 観世音菩薩 普門品 第二十五」のこと。村人が村の安全・息災をのため「普門品」念じ、これを記念して建てたものだろう。と言すれば、浮き彫りの仏様は観音さま、であろうか。

■

光明真言

「光明真言」とは密教の「真言(=真実の言葉)」。真言の神秘性を担保すべく、サンスクリット語をそのままの音で称える。札所で目にする「オン アボキャ ベイロシャノウ マカボダラ マニ ハンドマ ジンバラ ハラバリタヤ ウン」がそれである。

Wikipedia二拠れば「オン」は「ああ!」、「アボキャ」は不空成就如来 「ベイロシャノウ」は大日如来 「マカボダラ」は阿?如来、 「マニ」は宝生如来 、「ハンドマ」は阿弥陀如来 「ジンバラ ハラバリタヤ ウン」は「光明を放ちたまえ フーン(聖音)」、ということで、金剛界五仏(五智如来)に対して光明を放つように祈願している真言であり、最高・最強の功徳を得る真言とのことである。

妙顕神社

道を進むと正面に府中競馬場の正面にあたる。その手前に坂があり、地図を見ると途中に「妙顕神社」がある。通常「妙見」と表記するのだが、どのような経緯で「妙顕」となったのだろか。如何なる風情の社かと歩を進めるが、誠にささやかな社ではあった。元は競馬場の敷地にあったものが、この地に移されたとのことである。

普門寺坂

この妙顕神社前の坂にも名前がつく。距離は100mほど、比高差は4mといったもの。坂を下り切ったところに案内があり「普門寺坂」とある。案内に拠れば、「この坂名は、坂の西側にある真言宗普門寺の寺名に由来します。別名を「薬師の坂」「古墳の坂」といいます。これは普門寺にまつられている薬師如来からついた名のようです。この薬師様は「目の薬師様」として有名で、毎年9月12日の供養の縁日には大勢の人が「お目玉」をうけにやってきます。「古墳」(ふるはか)の名は、寺の北側にあった古い墓にちなんだものといわれます。ここには昔、西蓮寺という寺があったそうです。坂の西側地域は国府庁跡の有力地です。(昭和60年3月 府中市)」とあった。

天地の坂

.JPG)

京王競馬場線・府中競馬正門前駅の東端辺りから成り行きで南東の道を下る。道が北から南に下る坂道に当たる手前に、「天地の坂」の案内。「この坂名は、昔、坂の下に「天地」の屋号の家の水車があったことに由来しているといわれます。このあたりは、ひところは湧水が多く、古地図などにもその名が記されています。そのため、ハケ下にはワサビ田が広がり、その風景は一幅の絵画を見るようだったといわれています。ハケ下には滝も流れ落ちていたといわれ、「たきの下」「たきの前」の地名が歴史的に確認されています。昭和の初期ごろまでは、これらの湧水を利用した水車があったそうです。(昭和60年3月 府中市)」とあった。

府中競馬正門前駅端から下るおよそ200m、比高差5mほどの坂である。湧水、清流のみに育つ山葵田、滝の名残は何も、ない。

馬坂

.JPG)

天地の坂に東北から交差する坂に「馬坂」の案内。「この坂の由来は明らかではありませんが、すでに明治のころには使われていたといわれています。

江戸時代、新宿に「おん馬屋」(現八幡町)と呼ばれていた旧家の下氏(しも)がおり、あるいは、この坂の名は下家(しも)の俗称「おん馬屋」から由来しているのかもしれません。

府中は古くから馬との係わりが深い町で、近世には馬市が盛んに行われています。府中の馬市からは、将軍家ご用馬や関ヶ原・大坂の役に使用された軍馬が供給されています(昭和60年3月 府中市)」とある。距離は106m ほど、比高差:3mといった坂である。

○

府中の馬市

江戸初期、府中は軍馬の供給地であった。関が原の合戦、それに続く大阪冬の陣・夏の陣に府中で調達した軍馬が使われた、と伝わる。その戦勝の故か、幕府は毎年、将軍乗馬の馬を府中の馬市で調達することが儀式ともなっていたようである。

この府中馬市には幕府の役人だけでなく、南部藩、仙台藩といった馬の供給地、需要地である江戸の馬喰(ばくろう;馬の売り買い業者)が集まり、ケヤキ並木の馬場での馬競べで馬の品評し、売買をおこなった。

この府中の馬市も、泰平の世となり、軍馬の需要が減るにつれ衰退し、将軍用の馬の買い上げ儀式も江戸城に移され、幕府との繋がりを失った府中の馬市はっ衰退していった、とのことである。

国府八幡宮

.JPG)

馬坂の道を東に向かうと社叢の中に入る。国府八幡宮の境内である。鳥居が北にあり、南へと続く参道を直角に曲がるとささやかな本殿が建つ。拝殿はないようだ。

国府八幡は聖武天皇の時代、国府の守神として一国一社の八幡宮が建てられたと言う(八幡信仰が普及した平安期との説もある)。参道を直角に曲げてでも西を向くのは国府に相対しているのだろうか。

本殿にお参りし、参道を北に進むと、参道途中に京王競馬場線が走っている。その先は旧甲州街道(江戸時代の)に当たる。参道が甲州街道からの参詣者の便を考えこのアプローチにしたのだろうか。

元々の参道はどこ?は、ともかく、現在では広い境内に比べて、誠にささやかな本殿である国府八幡宮ではあるが、国府が衰退・消滅する歴史の流れに呑み込まれることなく、鎌倉幕府を開いた源氏の棟梁以下、武門が戦いの神として篤く信仰され、中世の比も格式ある社として存在した、と言う。実際、当時では貴重であった瓦葺きの社であったとの説もある。

○武蔵国多摩郡の郡衙

この国府八幡宮あたりは、多摩郡の郡衙跡と比定する説もあるようだ。その場合の郡司は、この地の有力豪族ではあろうし、とすると、府中熊野神社古墳に祀られる人物との説もあるようだ。

○

八幡道

国府八幡宮社叢の南端の細路を進み、社叢を出た十字路脇に石碑があり、「八幡道」と刻まれる。「八幡道(やはたみち)の名は、この道が国府八幡宮のそばを通る事に由来します。江戸時代の古図にも、この名が記されており、道筋は北東に向かい、品川道と通じていたようです」とある。

○

品川道と古品川道

品川道は中世の頃開かれた道と言う。国府津とも称され、中世の船運の拠点として、伊勢・熊野を結ぶ品川湊への往還のために整備されたのだろうか。

石碑にあった地図には、この地から北東へと直線で進み、大国魂神社から旧甲州街道を東に進み、京王線・東府中駅の東で南東へ下る「品川道」と合流しているが、現在は宅地の間を曲がりながら進むことになる。

今回辿る狛江道(仮称)を「古品川道」とも称する。『武蔵古道 ロマンの旅』では「道は神社南から清水が丘3丁目の白山神社前に行く」とあるが、同時に同書には、この地から崖(ハケ)線に沿って進む道も描かれている。ハケに沿った道は「消滅したルート」とされている。「消滅したルート」の意味するところが、今ひとつ分からないが、この道は狛江道=古品川道が開かれる以前、古代の集落を結ぶ自然発生的な道(「いきき(行き来)」の道とも称される)ではあったのだろう。

このハケの道が、国衙が設置されたことで道として整備され、古品川道として使われていたのかどうか不詳ではあるが、大国魂神社の「くらやみ祭り」の最初の神事が品川沖の汐汲みであり、「くらやみ祭り」の起源は国府祭りにある、とのことであるので、府中に国府ができるはるか昔より「府中<>品川」を結ぶ道ができていたのだろう。

狛江道・古品川道は、ハケの道を進んだのか、白山神社の道を進んだのか不明ではあるが、いずれにしても白山神社を経由する狛江道・古品川道も、少し東で崖線上のハケの道を進むことになる。そして府中崖線が切れる狛江で古品川道と中世に整備されたという品川道は合流し、「品川道」の道筋を品川湊に向かったようである。

(注;地図の赤線が品川道、黒線が古品川道、緑線が狛江から荏原郡衙に向かう道)

品川道への繋ぎ道を進む

八幡道から先は『武蔵古道 ロマンの旅』にあった、「道は神社南から清水が丘3丁目の白山神社前に行く」の道筋を進む。その道筋は、上の八幡道の案内にあった「品川道」への繋ぎの道と途中まで同じであり、品川道合流点の手前から東に向かうことになる。

弁財天

宅地の間を「品川道」への繋ぎの道筋を進むと京王線・東府中駅の南の坂の途中にある清水が丘一丁目交差点に出た。交差点脇にはささやかな弁天さまの祠が建つ。弁天様である以上、「水」があってほしいのだが、その名残りは何もない。

滝神社

弁天さまから、その先のコースを想う。白山神社には東へと進むのだが、ここでハケの道(行き来)の道の崖下にある滝神社に寄り道することにした。崖線から湧き出ている、であろう湧水の風情を見たいと思ったわけである。

.JPG)

道を南に下り、崖線に至ると崖下にささやかな社があった。社にお参り。『新編武蔵風土記稿』には、「瀧神社。本社より八丁程東にあり、小社、稲倉魂太神を祀れりといふ、例祭年々四月初巳日、社前に爆水あり、六所五月の祭儀神職以下この瀧に於て御祓をなすといふ」とあるが、滝からの湧水は「爆水」というほどのこともなく、誠にささやかなものであった。

『新編武蔵風土記稿』にあるように、この社は大国魂神社の境外末社であり、おおよそ600年前に創建された、と言う。大国魂神社の例大祭の折には、神人、神馬がこの滝で身体を清めるとのこと。

なお、府中市には、現在、崖線から湧き出る湧水点が2ヵ所ある。というか、2ヵ所しかないようである。このお滝の湧水の他の湧水は、西府町湧水(府中市西府町1-43)かと思われる。

白山神社

崖線に沿ってハケの道・行き来の道が続く。このまま歩いて行きたいとも思うのだが、『武蔵古道 ロマンの旅』にあったルートを優先し、北に折り返し元の道筋に戻る。

しばらく進むと、これも「さっぱり」とした白山神社の社があった。白山神社はともあれ、社の南に東郷寺がある。

○

東郷神社

今回の散歩ではパスしたのだが、メモの段階で、日露戦争での日本海海戦でロシアのパルチック艦隊を撃滅した東郷平八郎元帥の別荘跡に建てられたものとのこと。その山門は黒澤明監督の名作「羅生門」やそれに続く「美女と盗賊」のモデルになったとのことであった。

かなしい坂

白山神社からの先のルートを想うに、『武蔵古道 ロマンの旅』には、「狛江道は小柳町の庚申堂から・・・」といった記述がある。小柳町1丁目に溝合神社に庚申塔が祀られるとのことであるので、同書の庚申堂とは溝合神社と比定し、道なりに南東へと下る。

道を進むと「かなしい坂」がある。案内には、「この坂の由来は、玉川上水の工事と係わりがあるといわれています。玉川上水は、はじめ府中の八幡下から掘り起こし滝神社の上から東方に向かい多磨霊園駅の所を経て神代(じんだい)あたりまで掘削して導水しましたが、この坂あたりで地中に浸透してしまったといわれます。責任を問われて処刑された役人が「かなしい」嘆いたことからこの名があるといわれます。この時の堀は、今も「むだ堀」「新堀」「空堀」の名で残っているます。(昭和60年3月 府中市)」とある。

○

玉川上水

羽村で取水し、武蔵野台地の尾根筋を43キロほど開削し、四谷大木戸まで水を送り、江戸の町を潤した上水。羽村から堀り進んだ

玉川上水は、拝島の水喰土に阻まれ流路を変えたが、流路変更はこれがはじめてではない。そもそもが、取水口も地形・地質に阻まれて二度変更している。

最初の取水口は、現在の日野橋下に取水堰を設け、青柳崖線に沿って谷保田圃を抜け、府中まで掘り進めたが、大断層に阻まれ、水を地中に吸い込まれ断念した。これがこの「かなしい坂」の地ではあろう。

二度目の取水口は熊川から。これも途中大岩盤に阻まれ断念した、とか。羽村口を取水口としたのはその後のことである。羽村口からの取水については川越藩士である、安松金右衛門の助言を受けた、ともある。幕閣における玉川上水計画の中心となった川越藩主・松平伊豆守信綱としては、川越藩の領地でもある野火止の地に水を送るには、取水口は羽村くらいの標高から水を通す必要があった。羽村口から取水できれば、途中から分水で野火止に水を供給できるため、安松金右衛門に命じ、羽村からの詳細な水路図も作成していた、とも言われる。

東郷寺坂

溝合神社に向かい南東へと下る。道なりに進むと少し広い道にでる。この坂道は東郷寺坂と称される。案内によれば、「東郷平八郎の別荘の跡に、昭和15年5月に建立された東郷寺にちなむ名称」とのことである.

庚申坂

.JPG)

東郷寺坂を越え、南東へと下ると小さな鳥居と祠が見えてきた。その社の脇に石碑があり、庚申坂と刻まれていた。

案内によると、「この坂の名は、溝合(みぞあい)神社にまつられている「庚申石橋供養塔」「青面(しょうめん)金剛像」の二つの庚申塔に由来します。

庚申信仰は、江戸時代に広く流布した民間信仰です。これは人の身中にいて人を短命にする三匹の虫(三尸(さんし))を除いて長生きを願うという信仰です。この信仰のために人々は講をつくり、六十日に一度の庚申の日に寄り合い夜を明かします。また、講中では盛んに供養の庚申塔を造っています。庚申塔は、現在六十四基あります(昭和60年3月 府中市)」とあった。

溝合神社

.JPG)

.JPG)

坂は溝合神社上から更に下まで続く。社は坂の中腹といったあたりである。鳥居を潜り、お参り。境内には 面金剛を刻む石塔が祀られる。庚申坂でメモしたように、庚申塔には道祖神・塞の神として「邪悪」より地域を守る「猿田彦命」、「庚申塔」とともに、「青面金剛」の像が刻まれることが多いようである。溝合神社は地域の字名よりの命名であり、庚申社とも称される。

道祖神

溝合神社前で狛江道はハケの道と合流する。狛江道を東に進み、西武多摩川線の踏切を渡り先に進む。緑豊かな、心地よいハケ(崖)上の道を進むと、道脇に道祖神。電柱の横というのが少々風情に欠ける。

その先でハケの道は右手が開け、いかにも崖線上を歩いているのが実感できる。崖下の耕地に先に見えるのは車返東団地の棟ではあろう。

発祥地 塞神

.JPG)

ハケの道を進むと崖下に石碑と石像が見える。近くに崖を下りる道があったので、何か?と坂を下ると、石碑には「発祥地 塞神」とあり、その横に夫婦の姿が刻まれた道祖神らしき石仏があった。比較的新しい風情である。

夫婦が刻まれる道祖神は散歩の折々で出合うのだが、「発祥地」という言葉が気になる。特に説明もない。ここが塞神の発祥の地とも思えないし、一体なんのことだろう。

○塞神

.JPG)

それはともあれ、塞神といえば、信州から越後に抜ける

塩の道・大網峠越えで出合った「大賽の一本杉」を想い出す。道端に立つ大きな一本の杉が塞の大神と呼ばれていた。以下はその時のメモ;「塞の神」とは村の境界にあり、外敵から村を護る神様。石や木を神としてお祀りすることが多いよう。この神さま、古事記や日本書紀に登場する。イサザギが黄泉の国から逃れるとき、追いかけてくるゾンビ(妻のイザナミ)から難を避けるため、石を置いたり、杖を置き、道を塞ごうとした。石や木を災いから護ってくれる「神」とみたてたのは、こういうところからではあろう。

「塞の神」は道祖神と呼ばれる。道祖神とは、日本固有の神様であった「塞の神」を中国の道教の視点から解釈したもの、かとも。道祖神=お地蔵様、ということにもなっているが、これは、「塞の神」というか「道祖神(道教)」を仏教的視点から解釈したものだろう。「塞の神」というか「道祖神」の役割は、仏教の地蔵菩薩と同じでしょ、ってことかもしれない。神仏習合のなせる業ではあろう。

お地蔵様と言えば、「賽の河原」で苦しむこどもを護ってくれるのがお地蔵さま。昔、なくなったこどもは村はずれ、「塞の神」が佇むあたりにまつられた。大人と一緒にまつられては、生まれ変わりが遅くなる、という言い伝えのため(『道の文化』)のようである。「塞の神」として佇むお地蔵様の姿を見て、村はずれにまつられたわが子を護ってほしいとの願いから、こういった民間信仰ができたの、かも。

ついでのことながら、道祖神として庚申塔がまつられることもある。これは、「塞の神」>幸の神(さいのかみ)>音読みで「こうしん」>「庚申」という流れ。音に物識り・文字知りが漢字をあてた結果、「塞の神」=「庚申さま」、と同一視されていったのだろう。

本願寺

.JPG)

崖線に沿って進むと、道脇に巨大なケヤキ(府中の名木百選に選ばれている)、その周りに幾多の石仏、庚申塔が並ぶお寺さまが現れる。八幡山広徳院本願寺。境内に入り本堂にお参り。境内には薬師堂も建つ。縁起によると、「当山の起源は源頼朝が奥州征伐の折その地よりもたらされた藤原秀衛の守本尊と伝わる薬師如来をまつった事に始まる。

その後、総州の人大久保彦四良兵火に焼かれた堂を再建し永正13年(1515)鎌倉光明寺の教誉良懐を迎えて中興開山となし一寺の形態を定む(彦四良塚今なお東部出張所南に現存す)。

徳川家臣宮崎泰重当地の領主となり当山4世の真誉円良上人に帰依し天正2年(1574年)境内及び堂字を寄進し寺を現在地に移転させこの時はじめて本願寺と呼称する。

また、将軍家より1石4斗の朱印状下附され、併せて葵紋の使用を許され、以降周囲の発展と歩調を共にし現在に至る、現本堂は昭和47年5月落慶し、中に本尊阿弥陀如来をまつる。

境内の薬師堂には旧地より写された車返開運薬師如来が安置され、御名のごとく、旧車返の地名と深い因縁に結ばれている」とあった。

○

車返

また、境内にある「車返」と刻まれた石碑には「車返(くるまがえし)は、現在の白糸台2,4、5丁目の一部(旧甲州街道・いききの道沿い)に集落の中心があった村落です。幕末の地誌『新編武蔵風土記稿』には、家数全て87軒、西を上とし、中央を中といひ、東方を下というとあります。

地名の起こりは、本願寺の縁起によると、源頼朝が奥州藤原氏との戦いの折り、秀衡の持仏であった薬師如来を畠山重忠に命じ鎌倉に移送中、当地で野営したところ、夢告によって当地に草庵を結んで仏像を安置し、車はもとに返したことに由来するといわれます。旧境内跡地(市立第四小学校西側)には、彦四郎塚、古塚と呼ばれる古塚が現存し、往古をしのばせています」とあった。彦四郎とは、縁起にあった、兵火に焼かれた堂を再建した総州の人大久保彦四良のことではあろう。

おっぽり坂

国道20号線・車返北交差点から南に下る道を跨ぐ陸橋を越えると、弧を描く坂にあたる。案内には「おっぽり坂」とあり、「この坂名は,大雨の折に野水の流れによって自然に掘られた大堀に由来するといわれます。この坂の道筋は昔から,あふれた野水の流路になっていたそうです。

この坂は最初「おおぼり坂」と呼ばれていましたが,いつからか「おっぽり坂」とつまった呼び名になったようです。

この道を下ったあたりは,一昔まえまで美しい田園が広がっており旅の杖を休めた文化人も少なくありません。はけ道を西へしばらく行くと浄土宗本願寺があります(昭和六十年三月府中市)」との説明があった。距離は60mほど。比高差2m強といった坂道であった。

浅野長政隠棲の地跡

『武蔵古道 ロマンの旅』には「白糸台丁目北側の諏訪神社近くの平田家は,江戸初期の浅野長政隠棲の地跡」との記述がある。注意しながら崖線上の道を進むと誠に立派なお屋敷があった。そこが平田家であろう。

豊臣秀吉の側近であった浅野長政が何故この地に?この平田家の先祖は浅野長政の家臣であったようだ。浅野長政は北政所の係累とし秀吉側近となり武田氏滅亡後は甲斐国を領し、五奉行筆頭でもあった武将。が、秀吉の死後、家康暗殺の嫌疑により、自ら家督を嫡子に譲り、この府中に住む旧家臣である平田家に隠居。

その後、関ヶ原の合戦では家康に与し、罪を許され紀伊和歌山の嫡子の領地とは別に常陸の真壁に5千石の隠居料を与えられた。この地に隠居したのは1年程度であった、とか。

諏訪神社・はけた坂

ついでのことでもあるので、少し北に寄り道し諏訪神社にお参り。本殿へと弧を描く参道入口の鳥居の脇に「はけた道」の案内。「この坂は、はけた道ともいいます。地元ではこのあたりを昔から「はけた」と呼んでおり、坂名もその呼び名をとっています。これは府中崖線を俗にハケと呼ぶことに由来するといわれています。

府中崖線上には古い街道がありますが、これは通称いったりきたりする意味で「いさきの道」と呼び親しまれています。

この坂を南に下ると、江戸時代に武蔵野新田開発に貢献し、代官を務めた川崎平右衛門定孝の出身地押立へ出ます(昭和60年3月 府中市)」とあった。

神社から崖線上の道まで下る、距離100m強い。比高差3m弱の坂であった。川崎平右衛門定孝は上にメモした。

府中崖線白糸台緑地

諏訪神社から元の崖線上の道に戻る、崖線下に南白糸台小学校があるハケの道は「府中崖線白糸台緑地」として自然が守られている。心地よい散歩道である。

品川通り・車返団地東交差点

緑の中を進むと「品川通り」の車返団地東交差点に出る。この「品川通り」は前述の「品川道」とは異なり最近の道路。この車返団地東交差点で西から走る押立公園通りを繋ぎ、調布市内を京王線の南を東西に走り、東つつじヶ丘2丁目交差点を東端とする。路線延長も計画されているようではある。

若宮八幡

品川通りを東に越えると、市域は府中から調布に変わる。すっかり宅地化された道を進み中央高速を潜り、先に進む。上石原二号水源の施設を見遣りながら進むと若宮八幡に。境内も本殿も落ち着いた、いい雰囲気の社である。

本殿は総けやき造り、とのこと。社の縁起によれば、祭神の仁徳天皇は通常八幡神社の祭神とされる応神天皇の皇子故に「若宮」と称する、という。江戸の頃、上石原村の鎮守であった。

境内に「当神社と近藤勇のとの由来」の案内があり、新撰組局長・近藤勇の生家である宮川家は武州多摩郡上石原村であり、当社の氏子であった。ために、慶応4年(1868)、甲陽鎮撫隊を率いて上石原村に到着した近藤勇は、この神社の方向に拝礼し、戦勝を祈願したとのことである。

鶴川街道

宅地に阻まれるハケ道を成り行きで進む。宅地で南の見晴らしは良くない。たまに宅地の間に下る坂を見つけチェックすると、未だ崖線は2,3mほどの比高差はあるようだ、

緩やかにではあるが崖を下り鶴川街道に当たる。交差点の南に水路がある。府中用水の末流・旧根堀川である。

○

府中用水

府中用水は江戸初期に、多摩川の旧流路を活用して開削された農業用水。明治になって国立の青柳に取水口が設置され、現在は日野橋下流から取水され、府中の是政で再び多摩川に戻るのが本流ではあろうが、水路は複雑に入り組み、この地調布まで下り、染地で多摩川に注ぐと言う。

上流域の国立の

ママ下湧水の辺りから国立、府中の上流部は歩いたことがあるが、そのうち、入り組んだ用水路を辿ってみたいと思う。

調布市郷土館

鶴川街道を越えて、稲荷橋交差点あたりまで進むと、崖線は曖昧になる。府中崖線の東端なのだろうか。それはともあれ、先に進み調布市郷土館に。

再び崖線が現れる。崖線を成り行きで進み郷土館に。が、開館時間を越しており、館内に入ることはできなかった。敷地内に石橋の敷石が置かれていた。

○石橋

.JPG)

案内には「石橋 元文4年(1739):この石橋は、深大寺東町6丁目24番地付近の大川に(入間川)に架けられていました。その頃は、川沿いの低地は一面水田でしたが、昭和30年代後半から急速に開発が進み、瞬く間に住宅地に変貌し、大川すら現在の野ヶ谷通りになりました。

橋を造る4本の角柱状の石材は、ほぼ同じ大きさで、石質は真鶴半島産の安山岩です。向かって左側の側面に「元文4年巳未吉日」と年号が刻まれています。

この年号が、石橋の架けられた年代を記すものかどうかの確証はありませんが、元文4年は深大寺東町5・6丁目付近が開発された時期に近く、村内の通行のために橋を取り付けた可能性が考えられます」とあった。

調布・映画発祥の碑

.JPG)

.JPG)

京王相模原線・京王多摩川駅を越え、道なりに進むと「多摩川5丁目児童公園」があり、「調布・映画発祥の碑」が建つ。案内には「水と緑と澄んだ空気, これは映画産業には欠かすことのできない条件です。昭和8年1月, 調布市多摩川のこの地が最適地に選ばれ, 日本映画株式会社が設立され, 多摩川スタジオが完成しました。

以来, 昭和30年前後には三つの撮影所, 二つの現像所と美術装飾会社を擁し, 調布は 映画の街「東洋のハリウッド」と謳われました。

しかし, 時代の変遷にともない, 映画産業はいささかの後退を余儀なくされましたが, その独創性や娯楽性には依然として大きな期待をかけられております。

平成元年 映像の持つ意義を考え, 調布らしさを確認し, 向後の映像産業の振興を図る目 的で, 調布市映像まつり実行委員会が組織され, 今年で5周年の節目の年を迎えました。 又, 今年は多摩東京移管100周年の記念すべき年でもあり, 多摩らいふ21協会の協賛を得 て, 建立したものであります。 平成5年9月25日 調布市映像まつり実行委員会」との説明があった。

映画撮影にふさわしい自然環境、そしてフィルム現像に不可欠な清冽な地下水がこの地にあり、昭和8年(1933)、この地に日本映画株式会社の多摩川撮影所が開かれた。その後紆余曲折を経て昭和30年代の映画産業黄金期には大映、日活、そそして独立系プロダクションの3社がこの地で映画製作をおこない、「東洋のハイウッド」と称せられたようだ。

調布・映画発祥の地の先には往年の名優の名が刻まれた「映画俳優の碑」も建っていた。また、「調布・映画発祥の碑」は多摩地区が東京に移管されて100年を祈念するものでもあった。

公園の先のT字路には角川大映スタジオがあり、大魔神の造形物が建っていた。なお、現在調布には角川大映スタジオをはじめ、日活調布撮影所など多くの映画関連企業が集まっている。

布田天神跡

.JPG)

.JPG)

『武蔵古道 ロマンの旅』にある次の狛江道のポイントは布田天神跡。古天神公園にある、と言う。Googleで検索し、特定した場所にナビ願う。成り行きで進み、瀟洒な宅地の中に公園があった。案内には「古天神遺跡 調布市布田5丁目53番地 ここは昔から古天神(ふるてんじん)とよばれ、今から千余年前の『延喜式』という本にみえる、布田天神のお社があった所といわれています。

昭和55年3月からこの一帯に住宅ができるため、遺跡の発掘調査が行われました。

その時、今から一万年ぐらい前の旧石器や、4~5千年前の縄文時代における人びとの生活の跡などが発見されました。

それらの近くには人を埋葬したまわりに、幅4~5m、深さ約40~70cmの溝を直径31mにわたって掘りめぐらした、円形周溝墓とよばれる五世紀ごろのお墓や、七世紀ごろの竪穴住居の跡が三軒発見されました。その他にも鎌倉-室町時代ごろとみられる地下式横穴とよばれる、穴ぐらのような墓が十基分と、たくさんの河原石を積んでこしらえた室町-江戸時代の墓が十数ヶ所発見されています。

なお古天神のまわりには、これらにつづく各時代の、遺跡や遺物が広い範囲に発見され、市内でもとくに埋蔵文化財の多い重要地帯の一つにかぞえられます。昭和58年4月1日 調布市」とあった。

『武蔵古道 ロマンの旅』には「文明9年(1477)の多摩川洪水で被害を受け、集落ごと調布駅北甲州街道北側の現在地に移転した」と記述されていた。

白山宮神社

日も暮れていきた。狛江道の最後までは行けそうもない。そろそろ切り上げ。いちばん近い電車の駅は真っ直ぐ北に進んだ京王線・調布駅。急ぎ足で調布駅に向かう途中、道脇に白山宮神社があった。

なんとなく。あっさりした社。元は布田天神の氏子であったようだが、現在はこの地域自治会地域の鎮守様のようである。昭和47年(1972)に社殿造築。平成9年(1996)、前を通る白山通りの拡張工事に伴い、社地の整備が行われた、とか。

それにしても、この辺りには白山神社が多いように感じる、白山神社は高句麗だか新羅だが、ともあれ帰化人との関連がある、といった記事を目にしたもとがあるのだが、それと関係あるのだろうか。単なる妄想根拠なし。

京王線・調布駅

白山宮にお参りし、品川通りを越え京王線・調布駅に到着。本日の散歩を終える。それにしても、お昼前に、どこか適当な処は、と今回もお気楽に歩いた狛江道ではあるが、メモの段階で結構気になることが多くメモが多くなった。

散歩も狛江道の途中で日没時間切れ。残りは次回の散歩のお楽しみとする。

本日のルート:立川駅>横田バス堤>野山北公園自転車道>1号隧道(横田トンネル)>2号隧道(赤堀トンネル)>3号隧道(御岳トンネル)>4号隧道(赤坂トンネル)>5号隧道>藪漕ぎ>谷津仙元神社>湧水箇所>多摩湖周遊道路>フェンスが周遊道路から離れる>周遊道路に戻る>県道55号線・所沢武蔵村山立川線>玉湖神社>6号隧道>西向釈迦堂>山口貯水池堰堤>狭山不動尊>西武遊園地駅>八国山緑地>将軍塚>正福寺>東村山駅

本日のルート:立川駅>横田バス堤>野山北公園自転車道>1号隧道(横田トンネル)>2号隧道(赤堀トンネル)>3号隧道(御岳トンネル)>4号隧道(赤坂トンネル)>5号隧道>藪漕ぎ>谷津仙元神社>湧水箇所>多摩湖周遊道路>フェンスが周遊道路から離れる>周遊道路に戻る>県道55号線・所沢武蔵村山立川線>玉湖神社>6号隧道>西向釈迦堂>山口貯水池堰堤>狭山不動尊>西武遊園地駅>八国山緑地>将軍塚>正福寺>東村山駅 鉄道と言えば、東村山停車場の碑の右手に高層ビルがある。この地は村山貯水池建設のところでメモした東村山軽便鉄道の始点。大正9(1920)年に敷設された。

鉄道と言えば、東村山停車場の碑の右手に高層ビルがある。この地は村山貯水池建設のところでメモした東村山軽便鉄道の始点。大正9(1920)年に敷設された。

狭山池は残堀川の水源となる池である。鎌倉時代に「冬深み 筥の池辺を朝行けば 氷の鏡 見ぬ人ぞなき」と歌われているように、昔は「筥の池」と呼ばれていた。箱根ヶ崎の地名の由来にもあるように、この地が古くから伊豆の箱根(筥 根)となんらかの関係があったのか、それとも、狭山池一帯の「箱形」の地形故のネーミングであろうか。

狭山池は残堀川の水源となる池である。鎌倉時代に「冬深み 筥の池辺を朝行けば 氷の鏡 見ぬ人ぞなき」と歌われているように、昔は「筥の池」と呼ばれていた。箱根ヶ崎の地名の由来にもあるように、この地が古くから伊豆の箱根(筥 根)となんらかの関係があったのか、それとも、狭山池一帯の「箱形」の地形故のネーミングであろうか。