その替わりとして提案したのが、少々牽強付会の感はあるも、「歴史と自然」が楽しめる八王子城址散歩。個人的にもこの機会を利用して、二回の八王子城址散歩を終え、唯一歩き残していた、オーソドックスな絡め手口からのコースを辿りたいといった気持ちがあったことは否めない。

で、コース設定するに、それほどの山歩きの猛者といったメンバーでもないので、誠にオーソドックスに八王子城址正面口、城下谷から御主殿跡などの山裾の遺構を訪ね、その後、山麓、山頂の要害部に上り、「詰の城」まで尾根を辿る。そこで大堀切を見た後、再び山頂要害部へと折り返し、城山からの下りは、私の希望を入れ込み、八号目・柵門台から城山沢・滝沢川に沿って城山絡手口方面に向かい、心源院をゴールとした。

搦手ルートの「隠し道」といった棚沢道、詰の城から「青龍寺の滝」に続く尾根道、「高丸」へ上る尾根道など、少々マイナーではあるが辿ってみたいルートはあるものの、それは後のお楽しみとして、今回の散歩でオーソドックスな「八王子城城址攻略ルート」はほぼ終わり、かと。

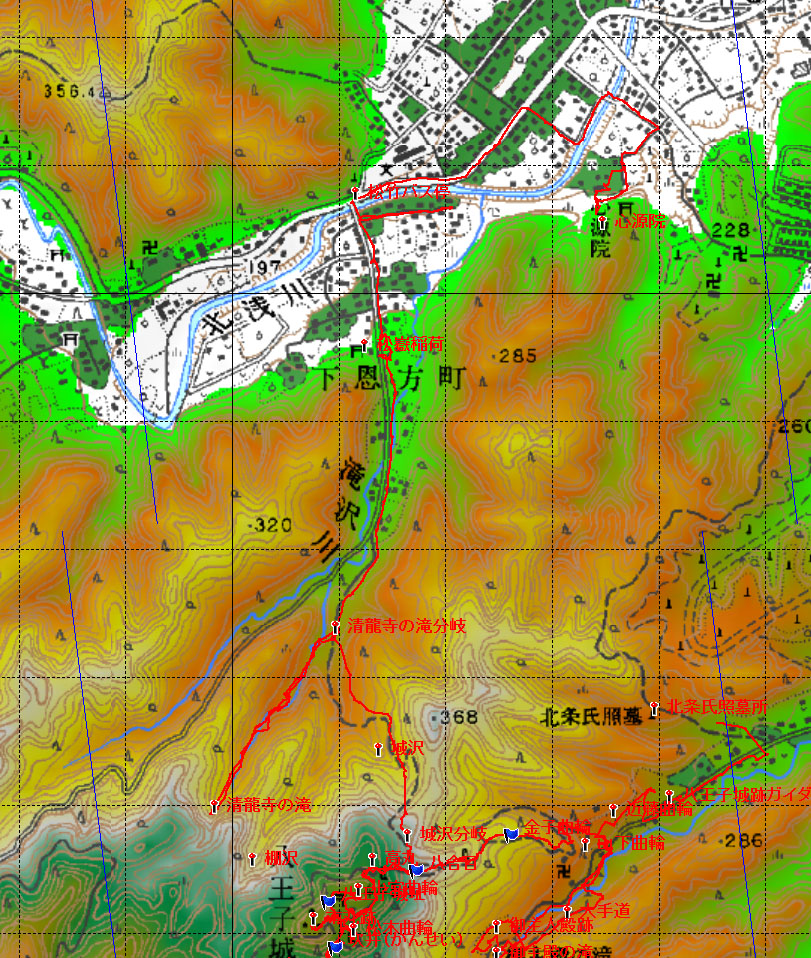

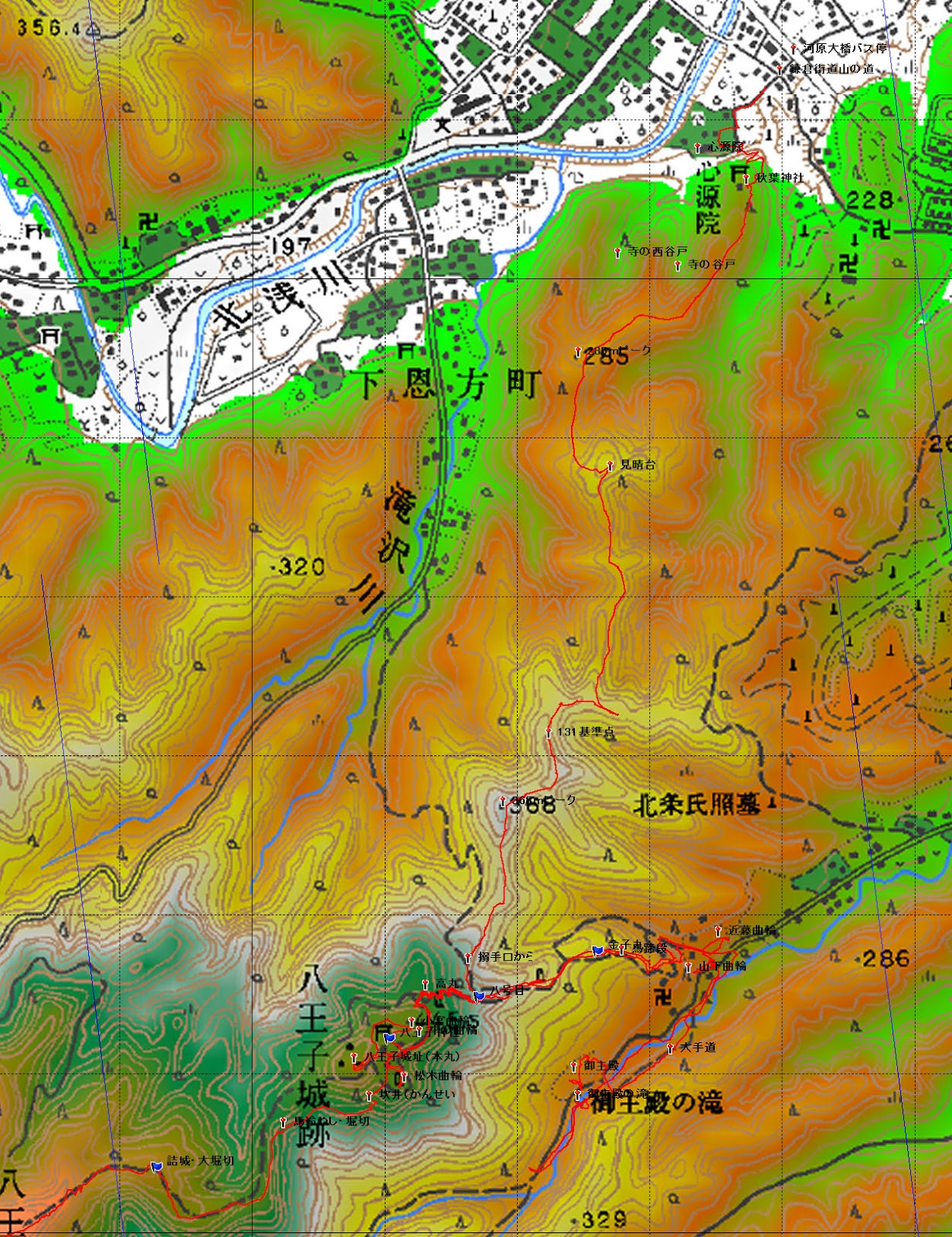

本日のルート;JR高尾駅>中宿・根小屋地区>宗関寺>北条氏照墓所>八王子ガイダンス施設_午前9時28分>近藤曲輪>山裾遺構_午前9時52分(御主殿跡)>山麓遺構_午前10時42分(高丸)>山頂要害部_午前11時(山頂曲輪)>尾根道を詰の城に_午前11時50分(詰の城)>ピストン往復>八合目・柵門台_午後1時20分>城沢分岐_午後1時25分>清龍寺の滝分岐_午後1時35分>清龍寺の滝_午後1時50分>松嶽稲荷_午後2時15分>松竹バス停‗午後2時36分>心源院‗午後3時>河原宿大橋バス停>JR高尾駅

JR高尾駅

集合は常の通りJR高尾駅。タイミングよく、「八王子城城跡」行きのバスがあり、これも常の如く廿里(とどり)の古戦場跡の丘陵を越え、城山川の谷筋に下る。左手に先回の散歩で辿った左手に御霊谷の谷戸や太鼓尾根を眺めながら、梶原八幡の谷戸と御霊谷の谷戸を切り裂いた中央高速をくぐり抜け、八王子城跡入口交差点を左折。終点手前の「八王子霊園南口」で下車し、最初の目的地である宗関寺に向かう。

中宿・根小屋地区

バスを下り、中宿地区を進む。この辺りは、かつては「中宿門」を隔てて城下町と区切られた内城地域。小宮曲輪の案内に「城山川の谷戸部分にある根小屋地区(現、宗閑寺周辺)」とあったが、根小屋とは「城山の根の処(こ)にある屋(敷)」という意味であり、「城山の麓につくられた家臣団の屋敷のあるところである。とすれば、この辺りが根古屋地区だろう。根小屋は「根古屋」とも表記され、千葉であり埼玉であれ、古城散歩の折々に登場する地名である。

宗関寺

道の正面に鐘楼が見えてくる。朝遊山宗関寺である。この曹洞宗の禅寺は卜山和尚(ぼくざん)の開山とされる。もとは、北条氏照が再興した牛頭山(ごずさん)寺。その寺が天正18年(1590)の八王子合戦により類焼したため、文禄元年(1592)に卜山和尚により建立。寺号を氏照の法号をもって、「宗関寺」と改めた。宗関寺の元の地は、現在の寺の西北の谷合にあり、この地に移されたのは明治25年(1892)のこと、と言う。

◯卜山和尚

『多摩歴史散歩2;有峰書店』によると、卜山和尚はその弟子3万7千余名と称される大指導者。この地に生まれ、13歳で山田の広園寺で出家、その後全国の名だたる禅寺に遊学し、天文10年(1541)に再び故郷の地を踏む。弘治2年(1556)、北条氏照の知遇を得、牛頭山寺に迎えられた。これを契機に北条一門より私淑尊敬され、正親町天皇により紫衣を賜り、また「宗関神護禅寺」の扁額を贈られるという高僧であった、とか。

○中山信治

宗関寺境内には銅造の梵鐘があった。案内には「元禄2年、氏照100回忌供養のため中山信治によって鋳造。中山信治は中山勘解由の孫。水戸藩家老三代目当主である。第二次世界戦時中、元禄年間以降の梵鐘は押すべて押収されたが、この梵鐘だけが残った」、とあった。中山勘解由は八王子合戦では山頂要害部の松木曲輪を守り、多勢に無勢で破れはしたが、その勇猛さが家康の耳に入り、その遺児が取り立てられ水戸家の家老にまでなった、とか。

遺児が取り立てられ、如何なる経緯で御三家水戸家の家老になったのか少し気になりチェック。八王子城落城時、中山勘解由の遺児ふたりは武蔵七党の一族である中山氏の本拠地、現在の埼玉県飯能に落ち延びる。家康はそのふたりを見つけ出し、小姓に取り立てる。長男が照守。家康・秀忠に仕え御旗奉行まで昇進。二男が信吉。駿府城の火災のとき家康の第11子である頼房の命を救うなど、家康の小姓としてよく仕え、その人柄故に家康の信任篤く、頼房(当時5歳)が水戸家を興すとき付家老としてその任にあたる。信吉33歳の時である、

その後二代将軍秀忠のとき、水戸家は徳川御三家となり、その二代目藩主に光圀を推挙したのが信吉とのこと。信治はその信吉の第四子である。宗関寺の本堂正面の「宗関寺」の扁額の文字も梵鐘銘も水戸光圀公が重用した明の僧・心越禅師の筆となる、との所以も納得。

横地堤

宗関寺を取り巻く築堤は「横地堤」と称される。もと、この地には八王子城代・横地監物の屋敷があり、その城の防御施設として長大な土塁と堀が築かれていた。といっても、寺を囲む石垣は新しそうだし、どこかに土塁でも残っているのだろう、か。いまだ、「これが横地堤」といった堤には出合っていない。

宗関寺から先に進む。寺の角が心持ち「クランク状」になっているのは、枡形の名残とも。『多摩歴史散歩2;有峰書店』によると、宗関寺が移る前の明治24、5年頃には枡形が残っており、また、現在幅の広い車道となっている宗関寺以西の道も未だ無く、荷車も通れないほどの道があっただけ。その道が2間幅に広げられたのは大正になってから、と言う。

よくよく考えるに、横地屋敷にしても、またそれ以外の家臣の屋敷にしても、屋敷はこの車道を跨いで南北に広がる敷地ではあったろうし、先回の散歩でもメモしたように、家臣が日常使用する「下の道」は城山川の北岸に沿って通っていた、とのことであるから、屋敷の門も川沿いにあるのが自然ではあろう。川沿いの道は整備されることはあっても、現在の車道あたりに道は必要ない、かとも。

また、八王子城落城後、戦乱で焼失した「根小屋地区」の家臣団の屋敷跡はどのような状態であったか門外漢には定かではないが、城山は幕府の直轄林とされ、代官・江川太郎左衛門のもと植林が進み、「江川御山」とも呼ばれ厳重に管理されていた、と言う。伐採した木材を運び出すことはあっただろうが、明治になり日露戦争のために大量の木材を伐り出す必要が生じてはじめてこの辺りに「道」が開かれ、木材伐採が本格化した大正期に現在の車道のもとになる道が整備された、と言うことだろう。

八王子城を初めて訪れた頃、攻城軍の陣立てを見て、どうしてこんなに「快適な」城下谷の道筋を侵攻しなかったのだろう、などと思っていたのだが、当時は現在のように平地の真ん中に道、といった「風景」はなく、この辺り一帯は、城山川の南の「上ノ道」に築かれた防御台と一体となった家臣屋敷の土塁と堀に阻まれ、川沿いにしか道はなく、しかも合戦時は城山川を堰止めて沼湿地と化していたであろうから、それほど「快適な」侵攻路ではなかったか、とも。単なる妄想で根拠はないのだが、謂わんとするところは、現在の地形・地理・町の姿から、昔をあれこれ想うのは相当慎重にすべしと、改めて心に刻む。

北条氏照墓所

宗閑寺から八王寺城の方へ向かい、「北条氏照の墓」の道標を目安に道を右に折れ。小径を進むと小高い丘の上に北条氏照と家臣の墓がある。墓というより、供養塔といったものではあろうが、供養塔は氏照の百回忌追善の際に水戸藩家老の中山信治によって建てられた。上でメモしたように中山信治は中山勘解由の孫。氏照の両脇に建つ供養塔は中山勘解由と中山信治のもと、と伝わる(中山信治ではなくその父の信吉との説もある)。

○妙行和尚

供養塔のある台地からは先日歩いた心源院から城山へと続く尾根道に(368ピーク手前の344ピーク辺り)道は続くようだが、台地の右下にある竹林のあたりが旧宗関寺の敷地跡と言われる。供養塔から続く台地の上にも石仏、宝筐印塔(ほうきょういんとう)残り、なんとなく厳かな雰囲気を感じる。また、台地の左、けいが谷川が開く華厳谷戸(けいがやと)の谷奥は延喜13年(913)に妙行上人が庵を結んだ地と伝わる。台地上でお参りした宝筐印塔が妙行和尚(後の華厳菩薩妙行)のもの、とも伝わる。 この妙行和尚、八王子城の命名と、その城下町としての「八王子」という地名に深く関係する伝説をもつ高僧である。

◯妙行上人と八王子の地名起源

宗関寺に伝わる『華厳菩薩記』によれば、平安時代の延喜13年(913)、京都から妙行という学僧がこの地に訪れ、深沢山と呼ばれていたこの城山で修行。夢の中に牛頭天王(ごずてんのう)が現れ、八人の王子(将神:眷属(けんぞく)、従者。薬師如来の眷属が十二神将、釈迦如来の眷属が阿修羅を含めた八部衆、といったもの)をこの地に祭ることを託され、延喜16年(916)深沢山を天王峰に、周辺の8つの峰を八王峰とし、それぞれに祠を建て牛頭天王と八王子を祀った。これが八王子信仰の始まりである。 翌延喜17年(917)、妙行和尚の手により深沢山の麓 に寺が建立され伽藍も整備される。人々の間にも次第に八王子信仰がひろまり 、天慶(てんぎょう)2年(939)には妙行の功績が都の朱雀(すざく)天皇に認められ、「華厳菩薩(けごんぼさつ)」の称号が贈られる。それ以前は華厳院(蓮華院との説も)と称された寺名も八王子信仰ゆかりの「牛頭山神護寺(ごずさんじんごじ)」と改められた。

時代が下り、天正10年(1582)、北条氏照が居城を滝山城からこの深沢山(現在の城山)に山城を築くにあたり、その守護神、城の鎮守として、牛頭八王子権現を祭り、城を八王子城と名づけた。これが八王子という地名の由来になったとのである。

中山勘解由館跡

北条氏照の墓より車道に戻り先に進む。道脇の生垣に中にひっそりと中山勘解由館跡の石碑がった。八王子城は数回訪れているが、今回はじめて気がついた。道路南側の民家の敷地内のようであり、石碑を眺めるのみ。当然のことながら館は現在の道路を跨いだ敷地であったろうし、門は城山川の南岸に沿う「下の道」に面し、昭和30年(1955)代までは「勘解由」と呼ばれる土橋が城山川に架かっていたようである。登城のときは、橋を渡り太鼓尾根の中腹を御主殿へと向かっていたのではあろう。

八王子ガイダンス施設_午前9時28分

道を進むと近藤曲輪のあった手前当たりに「八王子城跡ガイダンス施設」がある。平成34年(2013)の4月にできたばかり、とのこと。施設内には八王子城とその時代を解説したビデオや、八王子城また城主北条氏照に関するパネル展示がされていた。また、八王子城に関する書籍の紹介や地図、そしてコンピュータグラフィックで八王子城を取り巻く山容や合戦の状況をジオラマ風に再現し、八王子城の全体像を把握するには誠に便利な施設となっている。

近藤曲輪_午前9時36分

近藤曲輪は八王子城の東端部。かつて家臣が日常の通路、物資運搬などに使用していた「下ノ道」は、中宿門から城山川の北岸を川に沿って進むが、この近藤曲輪の手前で川から離れ、近藤曲輪の下、馬防柵に沿って山裾に向かう。近藤曲輪を大きく迂回した「下ノ道」は「花かご沢」を「登城橋」で渡り登城門に向かっていた、と言う。登城橋があったのは現在の一の鳥居の先、新道と旧道が別れる辺り、とも。

◯近藤出羽守

近藤曲輪は近藤出羽守助実に由来する。近藤出羽守は北条氏照の重臣であり、氏照が大石家の女婿となったときに付き従った家臣のひとり。氏照の信任も厚く、氏照の下野攻略の後には下野国榎本城を預かる。八王子合戦に際しては榎本城を嫡子と家臣に任せ、八王子城に馳せ参じる。

合戦時には近藤曲輪、山下曲輪、アシダ曲輪を守り、前田勢や、降伏し最前線に投入された元北条方の松山衆(上田禅秀氏)や川越衆(大道寺政繁)との激戦の末に討ち死にした。

いつだったか八王子の湯殿川を散歩した降り浄泉寺に出合ったが、このお寺さまは近藤出羽守の開基とのこと。天正15年(1587)というから、北条市が秀吉勢を迎え撃つ臨戦体制をはじめた頃である。近藤出羽守の館はこの浄泉寺および御霊神社の当りにあったとのことである。

近藤曲輪から先は、八王子城の山裾の遺構、山麓遺構、山頂要害部の遺構、山頂要害部からは、尾根道を八王子城の西端の防御拠点である「詰の城」へのピストン山行となるが、以下概略のみをメモする。それぞれの詳しいメモは過去2回の、「八王子城趾散歩 そのⅠ」「八王子城趾散歩 そのⅡ」を必要に応じてご覧ください。

山裾遺構_午前9時52分(御主殿跡)

近藤曲輪を離れ、管理棟のある山下曲輪から林道に下り、城山川を渡り大手道に。左手に太鼓曲輪や堀切の残る太鼓尾根を眺めながら曳橋を渡り、御主殿跡に。御主殿跡から林道に下り、御主殿の滝でお参りし、林道を折り返し、管理棟へと戻る。

山麓遺構_午前10時42分(高丸)

管理棟から、山下曲輪と近藤曲輪を隔てた「花かご沢」の切れ込みを見やりながら、「一の鳥居」をくぐり登山道に。ほどなく登山道は新道と旧道に分かれるが、旧道は現在(2013年5月)倒木のため通行止めとなっていた。

ささやかな石垣の遺構、馬蹄段を見ながら金子曲輪に。金子曲輪から八号目の柵門台跡に。この地は搦手口からの道や山王台への道が合流する。九合目の「高丸」では、「下段の馬廻り道」が合流する。先に進むとほどなく東が一面に開け、見晴らしのいい場所にでる。山頂要害部まではもう少し。

山頂要害部_午前11時(山頂曲輪)

眼下に広がる景観を楽しみ少し進むと「中の曲輪跡」に設けられた休憩所。休憩所の裏手から「小宮曲輪」に向かう細路に入り、小宮曲輪から尾根道を「山頂曲輪」に。そこから中の曲輪の八王子神社、その傍の横地社にお参りし、「松木曲輪」に。

尾根道を詰の城に_午前11時50分(詰の城)

「高尾・陣馬山縦走路」の道標を目安に山頂要害部の南をぐるりと廻る。ほどなく「坎井(かんせい))と呼ばれる井戸があるが、そこに続く道は「上段の馬廻り道」。「井戸」からジグザグ道を下り、山頂要害を廻り切ったところに「駒冷やし」。山頂要害部を守るため、尾根道を切り取った大きな「堀切」となっている。

「駒冷やし」から緩やかなアップダウンを繰り返し600mほど尾根道を進むと「詰の城跡」。その西にある堀切を眺め、再び山頂要害部に戻る。そこから八号目・柵門台まで下り、そこから搦手口への道へと下りてゆく。

ここからは新規ルートのメモ

八合目・柵門台_午後1時20分

柵門台から「松竹バス停」への道標に従い登山道を離れて左に折れる。正確にはこの道は登山道の旧道なのだが、現在旧道は通行止めとなっている。その旧道を少し下ると更に左に分岐する道に入る。この道が搦手口からの道筋である。この辺りは数回過去数回トライしたのだけれど、ブッシュに阻止され進めなかったように思う。その後道の整備をしたのだろうか。不思議である。

城沢分岐_午後1時25分

木々に覆われた道を下ると全面が開けてくる。木々が一面伐採されている。伐採されたところを下り終えた辺りに「清龍寺の滝」の道標。予定にはなかったのだが、時間も十分余裕があるので、ちょっと寄り道。

少々ブッシュっぽい踏み分け道を進むと沢に当たり、それも二つの沢に分岐している。進行方向右手が清龍寺へ向かう「滝の沢」、左手の城沢道に近いほうが「棚沢」である。この棚沢からの道が八王子合戦の時、平井無辺の内通により秘密裡に搦手口から攻め上り、背後から小宮曲輪を攻撃した上杉勢の侵攻路との説がある。

○棚沢口からの侵攻路

『戦国の終わりを告げた城;椚国男(六興出版)』によると、この棚沢道が上杉勢の侵攻路とある。城沢道は正規ルートで奇襲はできないし、清龍寺の滝のある滝の沢は城外であり、修験者が住む信仰の沢で、西側の尾根に上る道はあるが細路で、しかも小宮曲輪に遠すぎる。棚沢道は正規の城沢道に対して背後から馬廻り道に上る通用路または「隠し道」であったのだろう。この道を這い上がれば棚門台を通らず直接山頂要害部にでることができる、とある。

地形図をチェックすると、沢頭は山頂要害部のすぐそばまで続いている。棚沢を山頂に上るには、棚沢の左岸を進み横沢までは急な道であるが、その先はほぼ水平の道となる。岩を割ってつけた道を進み、棚沢の滝の上を跨ぎ水汲み谷と呼ばれる小さな沢に至ると、そこが11段ある馬蹄段の最下段。この最下段には棚沢の滝から左手の斜面をよじ上っても這い上がれるようである。 上杉勢はこのような棚沢口を這い上がり、小宮曲輪に背後から奇襲をかけ、八王子合戦の勝敗を決した、と。詰の城からの石垣跡のある尾根道を下ると、棚沢の滝の近くに下れるようである。そのうちに棚沢を山頂要害部へと這い上がるか、詰の城から下ってみたい。

清龍寺の滝_午後1時50分

松嶽稲荷_午後2時15分

沢道を戻り、清龍寺の滝への分岐から林道を松竹バス停へと下る。ちょっとした段状地やその昔家臣の屋敷があったとも言われる平坦地を想い、左手には先日心源院から辿った尾根道を見やりながら800mほど道を進むと杉の巨木に囲まれた朱色の社が佇む。かつては、この辺りに搦手口の城門があったとも言われる。

既にメモしたように、初期の八王子城は北側の案下谷側に大手口が構えられていたとされ、後年八王子城を大改修する時期に大手口城下谷(中宿)側に変更されたとの説があるが、城山(深沢山)の北側に広がる「案下谷」には、下恩方地区の浄福寺城とその山麓の浄福寺や、上恩方の興慶寺といった室町期創建の寺院が点在する。甲斐の武田に備えたこの案下の谷筋は、比較的古い時代から開けていたのであろう。夕焼け小焼けの里から案下道を辿った記憶が蘇る。

○城山北川防衛ライン

城山搦手口の防衛ラインは、松嶽稲荷辺りの搦手口城門一帯と心源院から城山に続く尾根道、川町の城下谷丘陵北端部、そして大沢川。『戦国の終わりを告げた城;椚国男(六興出版)』によると、「搦手口の松嶽稲荷から西方一帯は、山裾から北へ河岸段丘面・氾濫原・案下川と続き、川は水堀、段丘崖は防塁となっている。段丘崖は4,5mあり、段丘崖下に空堀。段丘面の端には柵が築かれ内側に家臣が詰める」とある。そう言われれば、松嶽稲荷南の段状崖も「土塁」のようにも思えてくる。

心源院からの尾根道の防御ラインは、心源院の土塁、尾根道上の向山砦、松嶽稲荷の東の尾根道下には「連廓式砦跡」が残る、とも。川町の城下谷丘陵北端部には小田野城(現在の都道61号小田野トンネル上)。小田野城は八王子城主・北条氏照の家臣小野田太左衛門屋敷があり、八王子城の出城のひとつと言われる、城は天正18年(1590)の八王子城攻防戦の際、城の搦手口(城の表口である大手門に対し、「裏口」にあたる搦手門のある場所)を攻めた上杉景勝の軍勢により落城した

大沢川沿いには段状地が築かれ、遠見櫓があったような尾根上の平坦地もあり、搦手口同様に重要な拠点であった、とのことである。

松竹バス停‗午後2時36分

松嶽稲荷から成り行きで東に進むと行く手を瀧の川に阻まれる。橋はないので、松竹橋まで引き返すことになったが、搦手口の場所は滝の沢川と案下川の合流点付近とか、松竹橋付近といった説もあるので、その雰囲気を味わったことでよしとする。 松竹橋まで戻り、本日の最後の目的地である心源院へと向かうが、先日の散歩でもメモした深沢橋まで橋は無い。陣馬街道を東に戻り、かつての鎌倉街道山の道の道筋で右に折れ、深沢橋へと進む。

○陣馬街道

陣場街道という名前は古いイメージがあるが、その名称は最近付けられた、とか。東京オリンピックの頃と言う。それまでは「案下道」とか、「佐野川往還」と呼ばれ、和田峠を越えて藤野・佐野川に通じていた。街道筋には、四谷宿(八王子市四谷)、諏訪宿(八王子市諏訪)、川原宿、高留宿(上恩方町;夕焼け小焼けの里のあたり)といった宿場があった。

この案下道は、厳しい小仏関のある甲州街道を嫌い、江戸と甲州を結ぶ裏街道として多くの人が利用したと言う。因みに「案下」とは仏教の案下所から。修行を終え入山する僧が準備を整え出発する親元(親どり;親代わり)の家のこと。なんともいい響きの名前だ。また、この辺りの地名である恩方も美しい響き。奥方が変化した、との説がある。山間の奥の方、と言うところだろうか。

○鎌倉街道山の道

鎌倉街道とは世に言う、「いざ鎌倉」のときに馳せ参じる道である。もちろん軍事面だけでなく、政治・経済の幹線として鎌倉と結ばれていた。鎌倉街道には散歩の折々に出合う。武蔵の西部では「鎌倉街道上ノ道」、中央部では「鎌倉街道中ノ道」に出合った。東部には千葉から東京湾を越え、金沢八景から鎌倉へと続く「鎌倉街道下ノ道」がある、と言う。

「鎌倉街道上ノ道」の大雑把なルートは;(上州)>児玉>大蔵>苫林>入間川>所沢>久米川>恋ケ窪>関戸>小野路>瀬谷>鎌倉。「鎌倉街道中ノ道」は(奥州)>古河>栗橋>鳩ヶ谷>川口>赤羽>王子>二子玉川> 荏田>中山>戸塚>大船>鎌倉、といったものである。

鎌倉街道といっても、そのために特段新しく造られた道というわけではないようだ。それ以前からあった道を鎌倉に向けて「整備」し直したといったもの。当然のこととして、上ノ道、中ノ道といった主要道のほかにも、多くの枝道、間道があったものと思える。 で、この鎌倉街道山ノ道、別名秩父道と呼ばれる。鎌倉と秩父、そしてその先の上州を結ぶもの。鎌倉からはじめ、南町田で鎌倉街道上ツ道と別れ。相原、相原十字路、七国峠を越えて高尾に至り、高尾から北は、秋川筋に、次いで青梅筋、名栗の谷、そして最後は妻坂峠と、幾つかの峠、幾つかの川筋を越えて秩父に入る。

心源院‗午後3時

深沢橋から少し南に戻り、大きな石の柱を目印に心源院に。山号は「深沢山」。八王子城の築かれている山の名前である。深沢はこの深沢山の山麓から流れ出す滝沢川が刻む棚沢とか横沢といった深い沢を現すように思える。深沢山の南側にそれほどに深く刻まれた沢は見られない。

それはともあれ、心源院に入る。広い境内の奥に本堂。広い境内の割に堂宇が少ないのは、昭和20年(1845)の八王子大空襲で七堂伽藍すべてが灰燼に帰したため。現在の本堂も昭和47年(1972)に再建されたもの。お寺の東側に10mほどの高さの台地があるが、それは八王子城の土塁跡とのこと。城山北側から尾根道を八王子城へと進軍する秀吉方への防御拠点として、小田野城(心源院の少し東)、浄福寺城(心源院の少し西)とともに、心源院も砦として組み込まれていたのであろう。そのためもあってか、小田原合戦の際、豊臣勢の上杉景勝の軍勢との攻防戦の際に焼失している。更には江戸時代の河原宿の大火でも延焼しているため、古文書などは残っていないようである。

この寺はもともとはこの地に勢力を誇った武蔵国の守護代である大石定久が開いた寺。滝山城を築き北条と覇を競った大石氏であるが、北条の力に敵わずと北条氏照を女婿に迎えに滝山城を譲り、自らは秋川筋の戸倉城に隠居した。

とはいうものの、木曾義仲を祖とする名門・大石氏は北条に屈するのを潔しとせず、面従服背であった、とも。大石氏ゆかりの地には散歩の折々に出会う。戸倉城山にも上り、結構怖い思いもした。多摩の野猿街道あたりにも大石氏にまつわる話もあった。東久留米の古刹浄牧院も滝山城主大石氏が開いた、と。この大石定久の最後については、よくわかっていないようだ。

○松姫

この心源院は武田信玄の娘である松姫ゆかりの寺である。武田家滅亡の折り、甲斐よりこの地に逃れた悲劇の姫として気になる存在である。7 歳で信長の嫡男・信忠と婚約。元亀3年(1572)武田と徳川が争った三方原の合戦に織田が徳川の味方をした。ために、婚約は破棄。松姫11歳の時である。元亀4年(1573)信玄、没するにおよび、兄の仁科盛信の居城・高遠城に庇護される。が、天正10年(1582)、信長の武田攻めのため、盛信や小山田信繁の姫を護って甲州を脱出。道無き道を辿り、和田峠を越え、陣馬山麓の金照庵に逃れ、北条氏照の助けを求めた、と。もっとも、松姫の脱出路は諸説ある。先日大菩薩峠を越えた時、牛尾根の東端に松姫峠があった。伝説では、松姫はこの峠を越えた、と言う。

この心源院は武田信玄の娘である松姫ゆかりの寺である。武田家滅亡の折り、甲斐よりこの地に逃れた悲劇の姫として気になる存在である。7 歳で信長の嫡男・信忠と婚約。元亀3年(1572)武田と徳川が争った三方原の合戦に織田が徳川の味方をした。ために、婚約は破棄。松姫11歳の時である。元亀4年(1573)信玄、没するにおよび、兄の仁科盛信の居城・高遠城に庇護される。が、天正10年(1582)、信長の武田攻めのため、盛信や小山田信繁の姫を護って甲州を脱出。道無き道を辿り、和田峠を越え、陣馬山麓の金照庵に逃れ、北条氏照の助けを求めた、と。もっとも、松姫の脱出路は諸説ある。先日大菩薩峠を越えた時、牛尾根の東端に松姫峠があった。伝説では、松姫はこの峠を越えた、と言う。天正10年(1582)、武田勝頼は天目山で自害し武田家滅亡。この武田攻めの総大将は元の婚約者織田信忠。何たる因縁。信忠は松姫を救わんと迎えの使者を派遣せんとするも、本能寺の変が勃発。信長共々信忠自刃。何たる因縁。

ともあれ、金照庵から移ってきたのが、この心源院。22歳のとき。当時の心源院六代目住職は宗関寺でも登場した卜山禅師。卜山禅師の庇護のもと松姫は出家し信松尼となる。しかし、この心源院も八王子合戦で焼失し、天正18年(1590)、八王子市内にある草庵に移り、近辺の子どもに読み書きを教えながら、幼い姫君を育て上げた、と。八王子は武田家遺臣が多く住む。八王子千人同心しかりである。大久保長安を筆頭とする武田家遺臣の心の支えでもあった、とか。(「この地図の作成にあたっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図50000(地図画像)及び数値地図50mメッシュ(標高)を使用した。(承認番号 平24業使、第709号)」)

河原宿大橋バス停

心源院で先日歩いた秋葉神社やその尾根道から眺めた「寺の谷戸」や「寺の西谷戸」の地形をじっくりと下から確認し、北秋川に沿って河原宿大橋バス停に進み、本日の散歩は終了。バスでJR高尾駅に戻り、一路家路へと。

交差点を先に進む。道を進めども、どちらを向いても台地面が拡がるだけで、台地を下る雰囲気はみじんも、ない。ひょっとして、台地が盛り上がっているのではなく、国立駅あたりが、そもそも一段低いのではないか、ひょっとして国立駅前から南が立川段丘面であり、現在歩いているところが武蔵野段丘面ではなかろうか、などと思い始める。武蔵野台地には、遙か昔、多摩川が南へと流れを変えていく過程で武蔵野台地を削り取ってできた河岸段丘があり、その低位面が立川段丘(面)、高位面が武蔵野段丘(面)、そして立川面と武蔵野面を区切る崖線が国分寺崖線である。ということはひょっとして、先ほどの崖線って国分寺崖線?少々頭が混乱しながらも、もう少々実際に歩いて結論を出してみよう、などと思い込む。

交差点を先に進む。道を進めども、どちらを向いても台地面が拡がるだけで、台地を下る雰囲気はみじんも、ない。ひょっとして、台地が盛り上がっているのではなく、国立駅あたりが、そもそも一段低いのではないか、ひょっとして国立駅前から南が立川段丘面であり、現在歩いているところが武蔵野段丘面ではなかろうか、などと思い始める。武蔵野台地には、遙か昔、多摩川が南へと流れを変えていく過程で武蔵野台地を削り取ってできた河岸段丘があり、その低位面が立川段丘(面)、高位面が武蔵野段丘(面)、そして立川面と武蔵野面を区切る崖線が国分寺崖線である。ということはひょっとして、先ほどの崖線って国分寺崖線?少々頭が混乱しながらも、もう少々実際に歩いて結論を出してみよう、などと思い込む。