で、千葉の隧道には、このような複雑に入り組む谷戸の耕地を繋ぐもののほか、蛇行する川の首根っこの部分を隧道や切り通しを開削し、流路の瀬替えを行うものもある、とのこと。千葉では「川廻し」と呼ばれるこの開削の目的は、瀬替えを行うことにより旧流路跡を耕作地にしたり、また、材木搬出のためであった、と言う。

それでは、千葉の素掘り隧道散歩の次なるステップとしては、「川廻し」も辿るべしと、どこか適当なところを探す。川廻しの場所は房総半島南部の房総丘陵を蛇行し外房に下る夷隅川、逆に東京湾に下る養老川や小櫃川にそれぞれ100箇所以上あるようだ。その中から、あれこれチェックした結果、小湊鉄道の養老渓谷駅近くにあるいくつかの川廻し地点を辿ることにした。時期は11月初旬。うまくいけば養老渓谷の紅葉も楽しめればとの思惑でもあった。

本日のルート;小湊鉄道・五井駅>小湊鉄道・養老渓谷駅>渓谷橋>地蔵堂>旧養老川水路跡の湿地>梅ヶ瀬川>梅ヶ瀬川の川廻し隧道>白山神社>旧養老川水路跡の湿地>旧養老川水路跡の耕地>宝永橋>戸面の台地>白鳥橋>県道81号から見る旧流路跡の耕地>観音橋>養老渓谷中瀬遊歩道>弘文洞>県道81号>小湊鉄道・養老渓谷駅>(小湊鉄道)>小湊鉄道・上総大久保>田淵の水路隧道>小湊鉄道・月崎駅

総武線を千葉に

午前9時10分五井駅発、10時16分養老渓谷駅着の小湊鉄道に間に合わせるべく、自宅の最寄り駅・井の頭線永福町を午前7時頃出発。養老渓谷駅までおおよそ3時間。やはり遠い。また天候も曇天。出発時、昨日会社の仲間と話をした折、明日は快晴との言葉でもあったので、雨具も用意していないので、少々心配。

総武線を千葉で内房線に乗り換え五井駅に9時3分に到着。小湊鉄道・五井駅は外房線の五井駅の到着プラットフォームから出発する。スイカは使えず、切符は社内で買えるということであり、そのまま2両連結の列車に。乗った後でスイカの内房線五井駅での出口チェックをするのを忘れていたことに気付く。帰りに調整してもらうことに(帰りに注意して見ると、小湊鉄道への途中に出口チェックのスイカがあった)。

小湊鉄道・五井駅

9時10分出発。ワンマンカーではなく車掌が乗務。女性車掌が多いよう。途中駅に無人駅も多いようで、車掌さんは社内検札、駅の案内など大忙しの様子。養老渓谷駅への1日往復フリーパスを1400円で購入。秋の紅葉シーズンの割に乗客はそれほど多くなく、大丈夫なのかと要らぬお節介。どうもバス事業部門が収益を確保しているようである。

○小湊鉄道

列車は2両連結の「キハ200型気動車」。全線非電化・単線で五井駅といすみ鉄道いすみ線と連絡する上総中野駅までの39.1キロをカバーする。小湊鉄道線の名前の由来は、開業当初、その目的地を安房小湊の誕生寺としたことによる。小湊は日蓮聖人が貞応元年(1222)に誕生した地であり、建治2年(1276)に弟子の日家上人が日蓮聖人の生家跡に建立したのが誕生寺(現在の地に移ったのは明応、元禄の地震、大津波のため)。この寺への参詣客を見込んだのであろう。

大正時代初期、鶴舞の地主などが中心となり計画され大正2年(1913)認可される。ルートは五井から当時養老川沿線で最も栄えていた城下町である鶴舞を経て小湊を目指すもの。鶴舞が城下町となったのは明治2(1869)年、徳川家が駿府藩として静岡に移ったことにより、浜松藩が押し出される形で転封し鶴舞に。因みに鶴舞の地名は藩主井上公が、高台から見た景色が鶴が両翼を広げて舞っている姿に似ていることに由来する、と。

が、計画は認可されたものの、第一次世界大戦の影響もあり資金調達がうまくゆかず、結局は安田財閥に株の6割近く負担してもらう。安田善次郎が信仰心厚く、誕生寺を目指すということで採算度外視での出資であったよう。 大正13年(024 )起工式。第一期工事は五井・里見間の26キロ弱。路線の地形は平坦ではあるが、養老川に沿っており26の橋を架ける。大正14年(1925)営業開始。第二期工事は里見駅・月崎間4キロ強は大正15年(1926)開通。第三期工事の月崎・上総中野間の9キロ強は昭和3年(1928)に開通した。この第二、第三期のルートは5つのトンネルを抜いており、板谷トンネルは房総半島の分水嶺を貫いてる。難工事であったのだろう。

当初小湊まで計画した小湊鉄道は、昭和11年(1936)上総中野駅から15キロ先の小湊までの区間の免許を鉄道省より取り消される。嶺南山地の清澄山の山越え工事建設技術の限界や資金繰り、その他上総中野駅に国鉄木原線(現いすみ鉄道いすみ線)が接続することもあり、上総中野駅から先の建設は行われなかった。

その後の小湊鉄道。第二次大戦時に当局の指示により安田財閥から京成電鉄に株の大半が移るも、1970年代の京成電鉄の経営危機を契機に東金でバス事業をおこなう九十九里鉄道が株を取得し、現在株の過半数は九十九里鉄道が保有している、とか。

小湊鉄道・養老渓谷駅

この養老渓谷駅、開業当時の昭和3年(1928)、朝生原駅と呼ばれていたようである。藩政時代の村名は麻生村と呼ばれていたが、地名は朝生原である。養老渓谷駅となったのは昭和29年(1984)。昭和25年(1950)に千葉新聞社(現千葉日報)が公募した房総十二景に小湊鉄道がこの辺りの景観を「養老渓谷」とのネーミングで応募したことによる。昭和39年(1964)には県立養老渓谷清澄自然公園と指定され県内有数の景勝地となっている。

渓谷橋

○渓谷橋付近の川廻しの概要

実際に歩いていたときは、頭の中は??だけであり、そのときは全くわからなかったことではあるが、地形図をもとに養老渓谷駅近辺の川廻しを説明しておく。

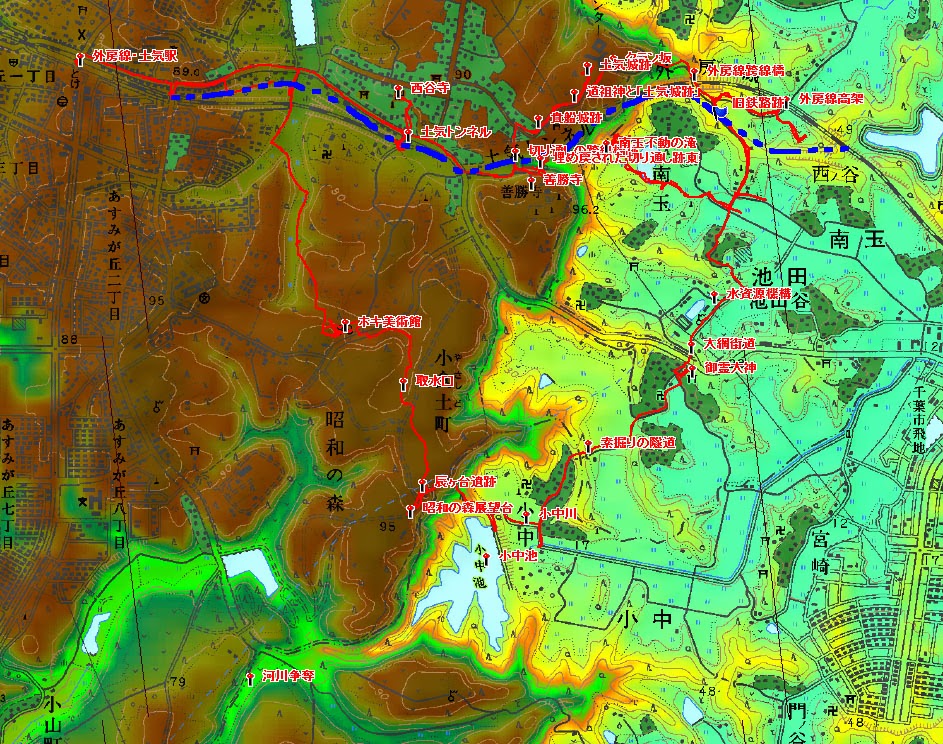

実際に歩いていたときは、頭の中は??だけであり、そのときは全くわからなかったことではあるが、地形図をもとに養老渓谷駅近辺の川廻しを説明しておく。地形図の黄色の彩色部分が養老川の旧流路である。渓谷橋の辺りを見ると、渓谷橋の少し南の宝衛橋の辺りから黒川沼をへて白山神社から北へと黄色の筋が見える。これが昔の養老川の流路。この流路を瀬替えするため現在渓谷橋のある辺りの台地を穿ち川廻し隧道を掘った。そして旧流路跡である黄色で彩色した部分を耕地としたようである。(「この地図の作成にあたっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図50000(地図画像)及び数値地図50mメッシュ(標高)を使用した。(承認番号 平24業使、第709号)」)

黒川沼

台地の尾根道、と言っても、渓谷橋を離れると森も切れ、ごくありふれた集落を進むだけであるが、道は次第に旧流路へと下り、下りきったあたりに細い流れ。北に田圃が見えるが、梅ヶ瀬川へと南に進むと黒川沼。旧養老川の流路跡ではあるが、往昔の梅ヶ瀬川はこの黒川沼辺りで養老川と合わさり一つの流れとなった、とか。

黒川沼は川廻しにより、両端の流れが堰き止められて干上がり沼とはなっているが、それでも、左手、というか現在の養老川方面へは細々とした流れがみられる。左手に見て取れる耕地へと流れは続いているようだ。

梅ヶ瀬川の川廻し隧道

川に下り、足首あたりまで水に浸かりながら隧道へと向かう。少し進むと大きな隧道が見えてきた。黒川沼のところでメモしたように、往昔の梅ヶ瀬川はこの隧道のある断崖に遮られ、黒川沼辺りで養老川と合流していた。

散歩の時点では、黒川沼から宝衛橋への黄色の彩色図が往昔の梅ヶ瀬川の川筋であろうと思っていたので、この川回し隧道を穿ち耕地を増やしたのだろう、すごいなあ、などとおもっていたのだが、その黒川沼から宝衛橋、また白山神社から現在の梅ヶ瀬川へと続く黄色の彩色図の川筋は養老川の川筋であったわけで、であるとすれば、この梅ヶ瀬川の川廻し隧道でできる耕地って、それほど大きな範囲ではないように思う。隧道出口辺りのほんの一部だけかとも思うが、僅かな地でも耕地にできるものがあれば艱難辛苦のうえ、耕地としたのであろうか。

出口部分ではじめての川廻し隧道体験にひとり満足し、川を下りながら道筋に戻る踏み分け跡を探す。これといった踏み跡は見つからなかったので、力任せに道筋に。道筋とは言うものの、道があるわけでもなく、ブッシュの藪漕ぎ。成り行きで進むと白山神社脇に出た。今歩いてきた辺りが先ほどの梅ヶ瀬川の川廻し隧道によってできた耕地跡であろうか。

白山神社

飯給という地名も、地元民が皇子一行に食事を捧げたとがその所以とか。そういえば、今から向かう川回し隧道跡である弘文洞も弘文天皇ゆかりの伝説も残るというわけであり、この白山神社の祭神も孝文帝か、とも。単なる妄想。根拠なし。

○大友皇子伝説

壬申の乱で大海皇子に敗れた大友皇子は山前の地(やまさき;近江、河内、山科など諸説)で敗死したとされるのが定説。が、異説もあり、大友皇子は蘇我赤兄や蘇我大飯とともに上総の地まで落ち延びた、と。千葉県君津市のJR久留里線の小櫃駅の近くに白山神社があるが、この神社は大友皇子の宮(小川宮)であり、その宮跡に建てられたのが田原神社(現在の白山神社)であると伝わる。小櫃川に沿って大友皇子ゆかりの地と伝わる後も残るが、そもそも「小櫃」は大友皇子を納めた櫃(ひつぎ)に由来すると言われてもいる。

神社にお参りした時は軽く見ただけであったので、はっきりしないが、この社の狛犬の目は青い、と言う。昭和になってつくられたのもだが、鎌倉時代以降の仏像に見られる玉眼である。青いガラス玉を嵌め込んだものであろうが、石造りの玉眼はあまり見られないようである。

養老川の旧流路の耕地

黒川沼を過ぎると、ほどなく道筋に耕地が現れるが、それが養老川の瀬替え前の流路とわかったのは後の話。散歩の時は、少々違和感を肝心ながらも梅ケ瀬川の脊替え前の流路と思っていた。ともあれ川廻しの結果誕生した耕地を眺めながら、その耕地へと続く黒川沼からの細流を目で追いながら宝衛橋に。

宝衛橋

川廻し隧道は戦後の頃まで残っていたとのことだが、現在は天井部分が崩落し、巨大な切り通しとなっている。また、橋から旧流路跡らしきところをみると、河岸段丘となっているが、それは関東大震災によって地盤隆起が起きたため、とか。現在の養老川はその1mほど下を流れている。

白鳥橋

ところで、この戸面(とずら)という地名のは、「と」の意味する「沢の合流点」「谷間の狭くなった所」や「傾斜地」が,「ずら」の意味する「連なった状態」を現し、養老川の浸食作用による地形由来の地名と言われている。

戸面の台地から急なヘアピンといった坂道を下り終えると白鳥橋。藩政村の時代の旧白鳥村・加茂村と称された戸面地区の旧村名故の橋名であろうか。

戸面の川廻し跡

旧流路跡と思しき耕地が台地を取り巻き、その裾には細い水流らしきものも見える。このときはよくわからなかったのだが、家に戻り標高別に彩色した地形図を見ると、観音橋の辺りから黄色の帯が葛藤方面に向かって南に回り込み、そこから茶色の台地を取り囲むように黄色の帯が北に向かい、県道81号の台地に行く手を遮られると、そこからはふたたび南へと帯が伸び養老川に当たる。旧流路南端は市原市と大多喜町の境界と一致している。昔の村境は川などの自然に合わせていたことが多いが、ここも一例ではあろう。

この彩色図を見る限り、現在観音橋あたりで養老川によって別れている左右の台地は、往昔は連なっており、そこを切り通しを開削するか隧道を穿ち、蛇行する流路を直線で結び、川廻しをおこない葛藤地区の旧流路を耕地と変えたのではないだろうか。

観音橋

その切り立った崖面であるが、巨大な切り通しのようにも思える。またその崖面には砂岩と泥岩が互層になった地層が幾つもの層となって見える。砂が堆積するのは比較的浅い海であるが、泥岩と互層になっているのは、大地震などが引き金となり、数百年に一度発生する海底の地滑りや土石流によって、水深800mほどのところに堆積された泥の上に堆積されたため、と言う。気の遠くなるようなはるか昔、この辺りが古東京湾と呼ばれた頃、このような出来事が何度も起こり、それが幾重にも重なった層を造り出したものだろう。

出世観音

縁起よれば、治承4年(1180)8月平家討伐の旗揚げをした頼朝であるが、小田原の石橋山の合戦において、大庭景親等の平家軍に敗れ安房に敗走。安房より上総に入り、この地に立て籠もり、持仏の観音像を祀り、観音経をもって戦勝祈願をおこない、再び兵を纏め下総から武蔵、相模へと攻め入り、鎌倉を根拠地として平氏を破り武家政権を樹立した。故に、「開運招福の観音様」、「祈祷の名刹」として古くから人々の進行を集めた、と。

中瀬遊歩道

出世観音を離れ、観音橋を渡る。前面に聳える切り通し風の崖面は迫力がある。観音橋の右岸に見た崖面と同じく、右手に砂岩と泥岩の互層が露出された崖面が聳える。灰色とか褐色の層が泥岩。うすく縦に割れ目の入った白い層が左岸とか。

弘文洞

蕪来川は夕木川とも。葛藤(くずふじ)はこの辺りの地名。弘文帝は既にメモしたように大友皇子のこと。大友皇子が弘文天王との諡号が贈られたのは明治3年(1870)になってから。天智天皇の崩御から壬申の乱で敗死するまで半年しかなく、即位の儀礼がおこなわれなかったようであり、ために天皇と見做されていなかったようであり、明治となって追号されたこのこと。

十市姫は大友皇子の正姫。案内にある高塚とか筒森神社を探したが、夕木川の上流の筒森地区に筒森神社(御筒神社)があった。この神社は難産の末に身罷られた十市姫を祀る、とか。高塚はどこなのか見つからなかった(大多喜に高塚山はあるが夕木川からは離れているので、案内にある高塚ではないだろう)。

弘文洞の川廻し

弘文洞を抜けて夕木川に。結城川左岸はブッシュで覆われているが、往昔の夕木川の流路はこの辺りで弘文洞のあった台地に行く手を阻まれ北東へと迂回し、養老川と合流していたのだろう。地形図の彩色を見ると、弘文洞の東から北にかけて黄色の帯が続く。この帯の東端、市原市と大多喜町の境界が元の夕木川の流路跡であろう。また、Google で見るに、夕木川左岸に耕地が見て取れた。川廻しによって作られた耕地であろう、か。

小湊鉄道・養老渓谷駅

養老渓谷から養老渓谷駅に戻り列車時間をチェック。14時10分に間に合う。その後は15時4分と16時50分。チェックした理由は、養老渓谷駅から一駅五井方面に戻った上総大久保駅と月崎の間に「田淵の隧道」という、なんとなく正体不明の隧道がある。朝からはっきりしなかった空が本格的な雨模様。いつ降り出してもおかしくない。で、とりあえず15時4分に乗り上総大久保駅で下り、田淵の隧道に向かう。

雨が降らなければ田淵の隧道を訪ね、そのまま月崎駅を越えていくつかの隧道や弘文帝ゆかりの白山神社を訪ね飯給駅まで歩き、養老渓谷を16時50分に出る列車に乗る。雨が本降りとなれば、田淵の隧道だけを訪ね、月崎駅に向かい養老渓谷を15時4分に出る列車に乗るといった計画。

上総大久保駅から月崎駅までは田淵の隧道を廻ればおおよそ5キロ。列車の時間を考えれば1時間もない。結構タイト。通常は雨具を用意するのだが、この日に限って、前日同僚との話で、明日は快晴といったフレーズが頭に残っており、出がけに簡易雨具だけで家を飛び出していたのが悔やまれる。

小湊鉄道・上総大久保駅

養老渓谷から一駅の上総大久保駅で下車。駅から歩きはじめると、とうとう雨が落ち始める。歩くにつれて結構本降りとなってきた。これでは飯給まで辿ることはできそうもない。無人駅だろうと思われる月崎駅で2時間近く待つのはかなわんと、小走りで田淵の水路跡に向かう。

月崎駅から県道81号に出て、後は国本を越えて田淵地区に。そこから田淵の水路隧道跡へと県道を左に折れ、養老川方面へと。途中「地球磁場逆転の地層」といった案内があるが、時間があれば、とは思えど、本日はあきらめるべし。 台地の急坂を下り鉄パイプの橋桁を越え左手の川筋を覗くと隧道が見える。田淵の隧道だろう。場所をみつけるのに時間がかかると思っていただけに、すぐに見つかり貴重な時間がセーブ。

田淵の水路隧道

小湊線・月崎駅

で、列車の時間は迫る。大急ぎで元の道を県道まで戻り、境橋を渡り久しぶりに走りに走り、列車到着3分前に月崎駅に。それにしても5キロほどを隧道見物をしながら1時間弱で乗り切った、とは。

最後は結構気忙しかったが、本日は川廻し隧道や、当初予想もしていなかった川廻し跡の耕地の景観、もっともその景観が川廻しによるものだと分かったのは帰宅し地形図に彩色してからのことではあるが、それはそれとして、結果的に川廻しの最大の目的であった耕地の姿が2ヵ所も見ることができたのはラッキーだった。