昨年9月4日の仙川散歩で偶然谷戸川に出合った。仙川が野川に合流する手前、野川と逆方向に伸びる細長い水路。これは一体何だろう。と、何気なく水路を辿った。六郷用水というか丸子川。岡本民家園とか岡本静嘉堂緑地といった落ち着いた景観に惹かれる歩を進める。岡本静嘉堂緑地の端で丸子川に合流する川がある。それが谷戸川だった。川筋を源流に向って北上した。砧公園手前で東名高速に潜り込む。丁度日没。ということで、今回改めて源流・水源から下ることにした。(月曜日, 1月 16, 2006のブログを修正)

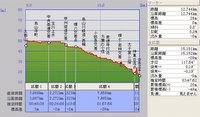

本日のルート;小田急線・祖師ヶ谷大蔵駅>笠森公園>荒玉水道道路>中央卸売市場・世田谷市場>砧公園>仙川>岡本の台地>静嘉堂文庫美術館>小阪家の別邸>谷戸川

本日のルート;小田急線・祖師ヶ谷大蔵駅>笠森公園>荒玉水道道路>中央卸売市場・世田谷市場>砧公園>仙川>岡本の台地>静嘉堂文庫美術館>小阪家の別邸>谷戸川

小田急線・祖師ヶ谷大蔵駅

地図をチェック。小田急線・祖師ヶ谷大蔵駅近くに僅かな水路が見て取れる。とりあえず祖師ヶ谷大蔵に行き、後は成り行きという、いつものスタイルで散歩を始める。駅前の道案内をチェック。山野小学校脇から水路が続いている。駅前の城山通りを環八方面に歩く。学校脇に水路を見つける。一安心。

笠森公園

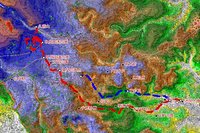

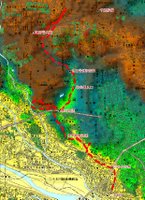

ふと通りの北を見ると公園がある。いかにも水路跡といった雰囲気。暗渠のようだが、とりあえず先を辿る。北東に進みすぐに西方向にターン。荒玉水道道路と交差。右手に笠森公園。かさもり=瘡守;ほうそう(皮膚病)の守り神、から。公園に谷戸川の説明があった。このあたりの湧水点から谷戸川が下っていった、と。案内板には北東に一直線に延びる荒玉水道道路と、それに沿って点線が描かれている。メモをまとめる段階で、その点線が源流点への案内であることがわかった。笠森公園から荒玉水道道路に沿って進み環八と交差。桜ヶ丘5丁目、船橋2丁目と進み再び環八を越え千歳台3丁目・成城警察のあたり、そこが源流点、のようである。(「この地図の作成にあたっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図50000(地図画像)及び数値地図50mメッシュ(標高)を使用した。(承認番号 平21業使、第275号)」)

ふと通りの北を見ると公園がある。いかにも水路跡といった雰囲気。暗渠のようだが、とりあえず先を辿る。北東に進みすぐに西方向にターン。荒玉水道道路と交差。右手に笠森公園。かさもり=瘡守;ほうそう(皮膚病)の守り神、から。公園に谷戸川の説明があった。このあたりの湧水点から谷戸川が下っていった、と。案内板には北東に一直線に延びる荒玉水道道路と、それに沿って点線が描かれている。メモをまとめる段階で、その点線が源流点への案内であることがわかった。笠森公園から荒玉水道道路に沿って進み環八と交差。桜ヶ丘5丁目、船橋2丁目と進み再び環八を越え千歳台3丁目・成城警察のあたり、そこが源流点、のようである。(「この地図の作成にあたっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図50000(地図画像)及び数値地図50mメッシュ(標高)を使用した。(承認番号 平21業使、第275号)」)

荒玉水道道路

荒玉水道道路。前々から気になっていた。自宅のある杉並和泉の近く、井の頭線の永福町と西永福の間から一直線で多摩川まで延びている。一体何だ?ということで調べてみた。荒玉水道とは大正から昭和の中頃にかけて、多摩川の水を砧(世田谷区)で取水し、野方(中野区)と大谷口(板橋区)に送水するのに使われた地下水道管のこと。荒=荒川、玉=多摩川、ということで、多摩川・砧からだけでなく、荒川からも水を引く計画があったようだ。が、結局荒川まで水道管は延びることはなく板橋の大谷口で計画中止となっている。

荒玉水道道路。前々から気になっていた。自宅のある杉並和泉の近く、井の頭線の永福町と西永福の間から一直線で多摩川まで延びている。一体何だ?ということで調べてみた。荒玉水道とは大正から昭和の中頃にかけて、多摩川の水を砧(世田谷区)で取水し、野方(中野区)と大谷口(板橋区)に送水するのに使われた地下水道管のこと。荒=荒川、玉=多摩川、ということで、多摩川・砧からだけでなく、荒川からも水を引く計画があったようだ。が、結局荒川まで水道管は延びることはなく板橋の大谷口で計画中止となっている。

杉並・和泉の我が家はこの上水のお世話になっている、よう。思い込みというか、思い違いがあった。てっきり北の和泉方面から砧方面に送水されている、と思っていた。理由は単に北のほうが標高が高い、ということから。砧というか多摩川に水を送って何をしようとするのか、やはり下水管なのかな、などと勝手に思い込んでいた。上水道は水圧で送水。高低は関係ない。ちなみに下水道は勾配を利用して流す、とか。

中央卸売市場・世田谷市場

地図をチェック。小田急線・祖師ヶ谷大蔵駅近くに僅かな水路が見て取れる。とりあえず祖師ヶ谷大蔵に行き、後は成り行きという、いつものスタイルで散歩を始める。駅前の道案内をチェック。山野小学校脇から水路が続いている。駅前の城山通りを環八方面に歩く。学校脇に水路を見つける。一安心。

笠森公園

ふと通りの北を見ると公園がある。いかにも水路跡といった雰囲気。暗渠のようだが、とりあえず先を辿る。北東に進みすぐに西方向にターン。荒玉水道道路と交差。右手に笠森公園。かさもり=瘡守;ほうそう(皮膚病)の守り神、から。公園に谷戸川の説明があった。このあたりの湧水点から谷戸川が下っていった、と。案内板には北東に一直線に延びる荒玉水道道路と、それに沿って点線が描かれている。メモをまとめる段階で、その点線が源流点への案内であることがわかった。笠森公園から荒玉水道道路に沿って進み環八と交差。桜ヶ丘5丁目、船橋2丁目と進み再び環八を越え千歳台3丁目・成城警察のあたり、そこが源流点、のようである。(「この地図の作成にあたっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図50000(地図画像)及び数値地図50mメッシュ(標高)を使用した。(承認番号 平21業使、第275号)」)

ふと通りの北を見ると公園がある。いかにも水路跡といった雰囲気。暗渠のようだが、とりあえず先を辿る。北東に進みすぐに西方向にターン。荒玉水道道路と交差。右手に笠森公園。かさもり=瘡守;ほうそう(皮膚病)の守り神、から。公園に谷戸川の説明があった。このあたりの湧水点から谷戸川が下っていった、と。案内板には北東に一直線に延びる荒玉水道道路と、それに沿って点線が描かれている。メモをまとめる段階で、その点線が源流点への案内であることがわかった。笠森公園から荒玉水道道路に沿って進み環八と交差。桜ヶ丘5丁目、船橋2丁目と進み再び環八を越え千歳台3丁目・成城警察のあたり、そこが源流点、のようである。(「この地図の作成にあたっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図50000(地図画像)及び数値地図50mメッシュ(標高)を使用した。(承認番号 平21業使、第275号)」)荒玉水道道路

杉並・和泉の我が家はこの上水のお世話になっている、よう。思い込みというか、思い違いがあった。てっきり北の和泉方面から砧方面に送水されている、と思っていた。理由は単に北のほうが標高が高い、ということから。砧というか多摩川に水を送って何をしようとするのか、やはり下水管なのかな、などと勝手に思い込んでいた。上水道は水圧で送水。高低は関係ない。ちなみに下水道は勾配を利用して流す、とか。

中央卸売市場・世田谷市場

山野小学校脇に戻り水路脇を歩きはじめる。水路脇、とはいいながら道は川の脇にあったり、なかったり。砧4丁目あたりで荒玉水道と交差。一瞬水路途切れる。が、すぐ開渠に。大蔵1丁目で直角ターン。暗渠に。進行方向左手・小高い丘に奇妙に派手な建物。中央卸売市場・世田谷市場だった。なんという名前か忘れたが近くの神社などに足を延ばし再び川筋に。川筋は砧公園に流れ込む。

砧公園

公園内では一時地下を走る。しばらくして川筋が現れる。水量が増えている。湧水を取り込んでいる。自然の湧水とは思えない。多分人工の湧水だろう。吊橋もある。渓谷風のつくりだ。砧公園って、世田谷美術館あたりまでしか知らなかった。こんなにのんびりした緑地が広がっているとは想像もできなかった。いい公園だ。

公園内では一時地下を走る。しばらくして川筋が現れる。水量が増えている。湧水を取り込んでいる。自然の湧水とは思えない。多分人工の湧水だろう。吊橋もある。渓谷風のつくりだ。砧公園って、世田谷美術館あたりまでしか知らなかった。こんなにのんびりした緑地が広がっているとは想像もできなかった。いい公園だ。

砧公園

東名高速下に潜る

川筋に沿って進み、東名高速下にもぐり込む。迂回が必要。東名高速に沿って進み、公園を出る。目の前に区立総合運動場。

案内板を見る。陸上競技場とかテニス場の先に林というか森、そして親水公園。運動場の外周に沿って歩き総合運動場の西端に。崖道。結構な高低差。台地の下に川。仙川だ。ということは、この崖は国分寺崖線、そして崖下の親水公園って、先般の仙川散歩の時に出会った親水公園。仙川散歩のとき、親水公園上の崖の向こうに何があるのか、どうなっているのか、砧公園をそのうち歩いてみたい、と思っていた、将にその場を偶然歩いていた。行き当たりばったりの散歩の妙味か。

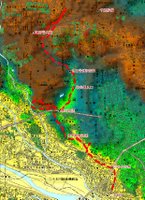

岡本の台地

岡本の台地

崖道を上ったり下りたり、自然豊かな崖道を堪能し総合運動公園入口に戻る。公園橋を渡り東名高速を越え岡本に。台地の尾根道。谷に下り川筋を、とは思ったが、台地からの眺め、特に仙川方面に下る急峻な坂道からの眺め、その魅力から離れがたく、台地上の尾根道を歩く。

尾根道とはいっても廻りは高級住宅地。西に広がる眺めは素晴らしい。夕暮れ時にまた訪れたいものである。

静嘉堂文庫美術館

夕焼け、独り占めの世界を岡本3丁目を進む。前方に緑。岡本民家園とか岡本静嘉堂のある緑地、というか森。静嘉堂文庫美術館裏手に当たる。静嘉堂文庫美術館は三菱財閥・岩崎家蒐集の古美術・古典籍の美術館。野趣豊かな坂道。途中に名前は忘れたが神社も。ここでも崖道のアップダウンを堪能し谷戸川が流れる大蔵通りに下りる。静嘉堂文庫美術館は残念ながら休館日。後日に楽しみを残す。

小阪家の別邸

大蔵通りが丸子川と交差する手前瀬田4丁目、左手に急峻な坂道とフェンスに囲まれた林。地形のうねりを肌で感じることが最大の興味・関心であるわが身としては、とりあえず登るしかないでしょう、ということで坂を登る。瀬田四丁目緑地との案内。民家風の建物。庭というか林を一回りして建物内に。小坂邸跡との案内。外務大臣など多くの政治家を輩出し

たあの小阪家の別邸とか。邸内の展示物を見ていると、この近辺には政治家、財界人、そして政商っぽい人たちの別邸が数多くあった、よう。

大蔵通りが丸子川と交差する手前瀬田4丁目、左手に急峻な坂道とフェンスに囲まれた林。地形のうねりを肌で感じることが最大の興味・関心であるわが身としては、とりあえず登るしかないでしょう、ということで坂を登る。瀬田四丁目緑地との案内。民家風の建物。庭というか林を一回りして建物内に。小坂邸跡との案内。外務大臣など多くの政治家を輩出し

たあの小阪家の別邸とか。邸内の展示物を見ていると、この近辺には政治家、財界人、そして政商っぽい人たちの別邸が数多くあった、よう。

谷戸川

邸内に上がり込み、少々休憩し大蔵通りに下り、谷戸川が丸子川に合流する地点を確認し谷戸川散歩は終了。後は一路、丸子川に沿った道、川沿いの家はすべて丸子川・六郷用水に架けたmy bridgeをもつ、そんな素敵なる家並みを下り246号線で右折。東急田園都市線・二子玉川駅に到着し本日の予定は終了。

邸内に上がり込み、少々休憩し大蔵通りに下り、谷戸川が丸子川に合流する地点を確認し谷戸川散歩は終了。後は一路、丸子川に沿った道、川沿いの家はすべて丸子川・六郷用水に架けたmy bridgeをもつ、そんな素敵なる家並みを下り246号線で右折。東急田園都市線・二子玉川駅に到着し本日の予定は終了。

静嘉堂文庫美術館

夕焼け、独り占めの世界を岡本3丁目を進む。前方に緑。岡本民家園とか岡本静嘉堂のある緑地、というか森。静嘉堂文庫美術館裏手に当たる。静嘉堂文庫美術館は三菱財閥・岩崎家蒐集の古美術・古典籍の美術館。野趣豊かな坂道。途中に名前は忘れたが神社も。ここでも崖道のアップダウンを堪能し谷戸川が流れる大蔵通りに下りる。静嘉堂文庫美術館は残念ながら休館日。後日に楽しみを残す。

小阪家の別邸

谷戸川

谷戸川の「谷戸」の語義の整理;丘陵地が浸食されてできた谷間の低湿地・小川の源流域を示す環境のこと。こういった環境のことを谷戸とか谷津と呼ぶ。辞書で「やと」を引く。「やと」=「谷」>「やつ(谷)」を見ろ、と。「やつ」を見ると、「低湿地のこと。関東地方の地名に多い。やち、やと、とも言う」と。まとめると、「やと」、も、「やつ」も「谷」の一字で表し、「谷戸」「谷津」という漢字では表現しない。また、関東ローカルな地名であるよう。で、茨城、千葉は「谷津」が使われ、神奈川は「谷戸」を使う。東京は混在、ということだ。鎌倉では、亀ケ谷(やつ)と「谷」だけでの表示もあった、けど。実のところ、関係浅からぬ係累の名前に「谷津」がついている。なるほど、出身は茨城県でありました。納

得。