北十間川から、旧中川、荒川土手に

墨田区散歩の3回目は墨田区北部エリア。北十間川から北に進み、旧中川から荒川土手に向かう。北部エリアの地理と歴史を整理しておく。大雑把に言って、北十間川より南は湿地帯を開拓してできた土地。一方、本日の北部エリアは古墳時代前期ころまでには人間が住めるデルタ地帯となっていた。

奈良時代は隅田川が武蔵と下総の国境。隅田のデルタ地帯は下総国葛飾郡という律令国家の行政区画に編入されていた。正倉院に伝わる養老5年(721年)の戸籍によると、葛飾郡大嶋郷には50戸・1,191人が住んでいた、とか。奈良から平安にかけて、大嶋郡には東海道が通る。千葉県市川市の下総国府への道であった。

中世のこの地域・墨田区の北部一帯は、葛飾・江戸川・江東区の一部とともに葛西と呼ばれる。葛飾郡の西部にあったため。桓武天皇の子孫である葛西氏が支配する地帯でもあった。鎌倉時代にはこの地は葛西氏によって伊勢神宮に寄進され、葛西御厨と呼ばれるようになる。葛西氏の支配は鎌倉末期まで続き、室町には関東管領上杉氏の支配下。当時の資料には、寺嶋(現在の東向島)、墨田(墨田・堤通)、小村江(京島・文化あたり)などの地名が載っている。で、戦国時代には後北条の支配下に入っていく。

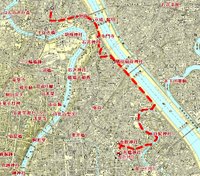

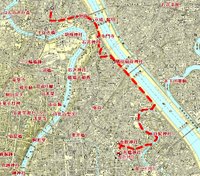

本日のルート; 押上 > 法性寺 > 吾嬬神社 > 香取神社 > 旧中川 > 白髭神社 > 荒川堤防脇の白髭神社 > 隅田稲荷神社 > 東武伊勢崎線・鐘ケ淵駅 > 多門寺 > 京成・掘切 > 北千住駅

柳島橋西詰めに法性寺

さてと、散歩スタート。本所エリアから北十間川に沿って浅草通りを東に進む。横十間川との合流点に柳島橋。柳島橋西詰めに法性寺。日蓮宗のことお寺、「柳島の妙見堂」として江戸の時代信仰を集めた。北斎もこのお寺への信仰篤く、このお寺を題材にした作品もある、という。北斎といえば、信州の小布施で北斎館を訪ねたことがある。北斎が、80を越えてから地元の豪商・高井鴻山を訪ねて数度にわたり訪れ、滞在したところ。あれこれ見たが、一番印象に残ったのは、75歳の頃描いた「富嶽百景」に書き残したセリフ;「70歳までに描いたものは、実にとるにたりない。73歳で、ようやく禽獣虫禽の骨格や草木の出生を悟りえた。80歳になれば画業益々進み、90歳にして更にその奥意を極め、百歳では、神の技に至ろう」と。また89歳で亡くなるとき、「あと10年寿命があれば、否5年あれば、本物の画工になれたのに」と。凄すぎてコメントできず。

さてと、散歩スタート。本所エリアから北十間川に沿って浅草通りを東に進む。横十間川との合流点に柳島橋。柳島橋西詰めに法性寺。日蓮宗のことお寺、「柳島の妙見堂」として江戸の時代信仰を集めた。北斎もこのお寺への信仰篤く、このお寺を題材にした作品もある、という。北斎といえば、信州の小布施で北斎館を訪ねたことがある。北斎が、80を越えてから地元の豪商・高井鴻山を訪ねて数度にわたり訪れ、滞在したところ。あれこれ見たが、一番印象に残ったのは、75歳の頃描いた「富嶽百景」に書き残したセリフ;「70歳までに描いたものは、実にとるにたりない。73歳で、ようやく禽獣虫禽の骨格や草木の出生を悟りえた。80歳になれば画業益々進み、90歳にして更にその奥意を極め、百歳では、神の技に至ろう」と。また89歳で亡くなるとき、「あと10年寿命があれば、否5年あれば、本物の画工になれたのに」と。凄すぎてコメントできず。

このお寺には、近松門左衛門の供養碑があったり、歌川豊国の碑もある。豊国は昨今。広重や歌麿人気のため少々影が薄いが、江戸時代は第一の人気者であった、とか。

北十間川・境橋

浅草通りを北十間川に沿って東に進む。境橋。南詰めに「木下川(きねがわ)やくし道標」と「祐天堂由来碑」。葛飾区四ツ木1丁目の木下川薬師堂への道標。道標左側面に「あつまもり」と書いてある。読めるわけではないが、由来書にそう書いていた。吾嬬神社の森でもあった、ということか。「祐天堂由来」は元禄年間に祐天上人がこの地をへて千葉方面に往来の折、この付近の川に多くの水死人があるのをみて、供養塔をつくる。以来、この地に水死する人がなくなった、と伝えられてはいる。

浅草通りを北十間川に沿って東に進む。境橋。南詰めに「木下川(きねがわ)やくし道標」と「祐天堂由来碑」。葛飾区四ツ木1丁目の木下川薬師堂への道標。道標左側面に「あつまもり」と書いてある。読めるわけではないが、由来書にそう書いていた。吾嬬神社の森でもあった、ということか。「祐天堂由来」は元禄年間に祐天上人がこの地をへて千葉方面に往来の折、この付近の川に多くの水死人があるのをみて、供養塔をつくる。以来、この地に水死する人がなくなった、と伝えられてはいる。

墨田区散歩の3回目は墨田区北部エリア。北十間川から北に進み、旧中川から荒川土手に向かう。北部エリアの地理と歴史を整理しておく。大雑把に言って、北十間川より南は湿地帯を開拓してできた土地。一方、本日の北部エリアは古墳時代前期ころまでには人間が住めるデルタ地帯となっていた。

奈良時代は隅田川が武蔵と下総の国境。隅田のデルタ地帯は下総国葛飾郡という律令国家の行政区画に編入されていた。正倉院に伝わる養老5年(721年)の戸籍によると、葛飾郡大嶋郷には50戸・1,191人が住んでいた、とか。奈良から平安にかけて、大嶋郡には東海道が通る。千葉県市川市の下総国府への道であった。

中世のこの地域・墨田区の北部一帯は、葛飾・江戸川・江東区の一部とともに葛西と呼ばれる。葛飾郡の西部にあったため。桓武天皇の子孫である葛西氏が支配する地帯でもあった。鎌倉時代にはこの地は葛西氏によって伊勢神宮に寄進され、葛西御厨と呼ばれるようになる。葛西氏の支配は鎌倉末期まで続き、室町には関東管領上杉氏の支配下。当時の資料には、寺嶋(現在の東向島)、墨田(墨田・堤通)、小村江(京島・文化あたり)などの地名が載っている。で、戦国時代には後北条の支配下に入っていく。

本日のルート; 押上 > 法性寺 > 吾嬬神社 > 香取神社 > 旧中川 > 白髭神社 > 荒川堤防脇の白髭神社 > 隅田稲荷神社 > 東武伊勢崎線・鐘ケ淵駅 > 多門寺 > 京成・掘切 > 北千住駅

柳島橋西詰めに法性寺

このお寺には、近松門左衛門の供養碑があったり、歌川豊国の碑もある。豊国は昨今。広重や歌麿人気のため少々影が薄いが、江戸時代は第一の人気者であった、とか。

北十間川・境橋

北十間川・福神橋の北詰めに吾嬬(あずま)神社

浅草通りをさらに東に。明治通りと交差するところに福神橋。立花1丁目。北詰を右折。吾嬬(あずま)神社。神社の創建は景行天皇のころ、とか。神武・綏靖天皇(すいぜい)、安寧・懿徳天皇(いとく)・孝昭・考安・孝霊・孝元・開化・祟神・垂仁・景行・成努・仲哀・応神・仁徳、と子供のころに暗記した歴代天皇の名前からすれば、12代の天皇。結構古い。実在の人物か否かよくわからないが、とにかく、古い神社。日本武尊が東京湾を越えて千葉に進むとき、海が大時化(しけ)。海神の怒り鎮めるべく、妻の弟橘媛が海に身を投げる。その姫由来の品が流れついたのがこの地だった、とか。所謂、「吾嬬(あずま)、はや」からきた名前だろう。

浅草通りをさらに東に。明治通りと交差するところに福神橋。立花1丁目。北詰を右折。吾嬬(あずま)神社。神社の創建は景行天皇のころ、とか。神武・綏靖天皇(すいぜい)、安寧・懿徳天皇(いとく)・孝昭・考安・孝霊・孝元・開化・祟神・垂仁・景行・成努・仲哀・応神・仁徳、と子供のころに暗記した歴代天皇の名前からすれば、12代の天皇。結構古い。実在の人物か否かよくわからないが、とにかく、古い神社。日本武尊が東京湾を越えて千葉に進むとき、海が大時化(しけ)。海神の怒り鎮めるべく、妻の弟橘媛が海に身を投げる。その姫由来の品が流れついたのがこの地だった、とか。所謂、「吾嬬(あずま)、はや」からきた名前だろう。

それにしても、この「あずま、はや」にまつわる地、いろんなところで登場する。秦野の権現山というか弘法山にもおなじような由来があった。ともあれ、この神社、以来海や川で働く人々の守護神として信仰される。正治元年(1199)、北条泰時の命にて社殿を造る。嘉元元年(1303)に真言宗宝蓮寺を別当 とし、吾嬬大権現となった。神社に「吾嬬森」の碑。明和3年(1766年)の山県大弐が建てた碑。

江戸時代、このあたりは「吾嬬森八丁四方」とか「浮洲の森」とか呼ばれた有名な地。ここには「連理の樟」と呼ばれる名木があり、安藤広重の江戸名所百景にもなったほど。縄文式土器もこの地でみつかっており、この地の歴史の古さを物語っている。ちなみに、安永三年(1774)の大川への橋新設の時、橋が江戸からこの社への参道に当たる為、吾嬬橋と名づけられた、とか。立花の地名は弟橘(たちばな)媛からきたものだろう。 香取神社の近くの地名「小村井」は室町の古地図に描かれている。

香取神社

明治通りを少し北に行った文花2丁目に、香取神社。葛西御厨の文書などに、平安時代の末期、この地に下総・香取の地より、六軒の人々が移住し、小村井の鎮守とした、とある。香取神社が下総の国に広く展開していることを納得し北十間川筋に戻る。文化の地名は、近くに文教施設が多かったので「文」+弟橘媛の橘が「花」である、ということで「文」+「花」=文花、と。

近くに東武亀戸線の小村井の駅とか、明治通りと丸八通りの交差点に「小村井」といった地名がある。室町の古地図に出てくる地名。海岸線に面している。海に臨む入り江の小さな村=小村江>小村井、と。江戸川区に特徴的に見られるように「江」とは海岸線を表す言葉。一之江、二之江など。で、「井」は「江」の転じたもの。平井(江)、今井(江)など。

明治通りを少し北に行った文花2丁目に、香取神社。葛西御厨の文書などに、平安時代の末期、この地に下総・香取の地より、六軒の人々が移住し、小村井の鎮守とした、とある。香取神社が下総の国に広く展開していることを納得し北十間川筋に戻る。文化の地名は、近くに文教施設が多かったので「文」+弟橘媛の橘が「花」である、ということで「文」+「花」=文花、と。

近くに東武亀戸線の小村井の駅とか、明治通りと丸八通りの交差点に「小村井」といった地名がある。室町の古地図に出てくる地名。海岸線に面している。海に臨む入り江の小さな村=小村江>小村井、と。江戸川区に特徴的に見られるように「江」とは海岸線を表す言葉。一之江、二之江など。で、「井」は「江」の転じたもの。平井(江)、今井(江)など。

香取神社を離れ旧中川に

香取神社を離れ、東あずま大通を東に向かう。ひたすら進めば旧中川に当たるであろう、といった成行きまかせ。立花1丁目を進み、東武亀戸線を越え立花3丁目に「大井戸稲荷」。一面田園だったこのあたりで、清水が湧き出ていたとか。こじんまり、あまりにこじんまりとした祠。

香取神社を離れ、東あずま大通を東に向かう。ひたすら進めば旧中川に当たるであろう、といった成行きまかせ。立花1丁目を進み、東武亀戸線を越え立花3丁目に「大井戸稲荷」。一面田園だったこのあたりで、清水が湧き出ていたとか。こじんまり、あまりにこじんまりとした祠。

立花6丁目あたりで平井橋。旧中川に当たる。木下川排水機場から小名木川排水機場までの7キロ弱の河川。もともとの中川が荒川放水路、つまりは今の荒川で分断され荒川東側を流れることになったため、「旧」中川と呼ばれることになった。正確には元中川か。

排水機場って、高潮時に雨水を排除するためのものらしい。上下二箇所の排水機場で常に水位を一定にしているとか。で、現在、水際の整備工事がおこなわれているため、遊歩道は一部にしか整備されてはいない。ゆるやかに湾曲する、いかにも元々の流れって風情を残す旧中川を進む。向こう岸は江戸川区平井。川に沿って工場が立ち並ぶ。 (「この地図の作成にあたっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図25000(地図画像)及び数値地図50mメッシュ(標高)を使用した。(承認番号 平21業使、第275号)」)

旧中川脇に白髭神社

平井橋を越え、左に大きく湾曲するあたりに白髭神社。高麗からの帰化人・王若光の遺徳を偲んで作られた白髭神社のひとつ。先にもメモしたように、朝廷の命により、浅草湊に上陸した高麗からの帰化人は一群は荒川水系を新座、入間、高麗といった埼玉県方面に。別の一派は利根川水系を妻沼、深谷、太田、本庄といった群馬県方面に。このあたりの白髭神社は旧利根川水系の旧中川、綾瀬川の一群。平井地区にも白髭神社が見える。この白髭は「口髭」。先日の向島の白鬚は「あご鬚」。口とあごでなにが違うのかわからないが、なにか違いがあるのだろうか。

高麗と言えば、先日、平塚に出かけたときのこと。平塚は高麗の地として有名。高麗山とか高麗といった地名が残る。この機会を逃してはということで、高麗地区に進む。平塚駅から少し西、大磯方面に行ったところにある。目安は高麗山。広重の「東海道五十三次」にもあるように、高麗山は平地にお椀を伏せたような山容。平塚の駅から国道1号線をぶらぶら歩いたが、あまりに特徴的な姿ゆえに、見まごうことなし。麓に高来神社。もともとは高麗神社であったが、戦時中都合がわるいということで改名し今に至る。高麗から海原を渡ってきた一群が東の国にはじめて降り立ったのがこの地だったのだろうか。

荒川堤防脇の東墨田にも白髭神社

川筋を中平井橋、ゆりの木橋と進み。木下川排水機場手前から荒川堤防に。東墨田3丁目にも白髭神社が。この神社はもと白髭明神として木下川薬師(浄光寺)の守護神であった。が、明治43年の荒川放水路開削にともない、この地に移される。ということは昔の神社の場所は現在の荒川のど真ん中であった、ということ。で、その後葛飾区には木下川薬師、墨田区サイドには白髭神社と天満宮というように、ふたつに分けられてまつられることになった。地図を見ると、なるほど、荒川の対面に木下川薬師がある。葛飾散歩のお楽しみ、と。

荒川堤防脇・墨田4丁目に黒田稲荷神社

荒川河川敷をのんびりと進む。東墨田2丁目を越え、八広6丁目あたりで木下川橋を越える、というか下をくぐる。八広って、なんとなくありがたそうな地名、かと思ったのだが、いつつかの町が合併したとき、その町にあった「丁目」の数が「八つ」あった。それと末広がりの「広」をつけて「八広」と。

京成押上線をくぐり新四ツ木橋、四ツ木橋を越えると墨田4丁目。堤防からすこし離れ墨田稲荷神社に。「善左衛門稲荷」とも呼ばれる。天文年間(1532年から54年)、伊豆より逃れてこの地を開拓した堀越公方政知の家臣・江川善左衛門が伏見稲荷を勧請して創建。江川善左衛門は墨田区開拓の祖とも。南葛飾郡善左衛門村がそれ。江川善左衛門の徳を称えた万燈神輿が有名。

鐘ケ淵通りを進み鐘ケ淵の駅・鐘ケ淵陸橋

稲荷神社を離れ、少し西に進むと鐘ケ淵通り。荒川に平行して走る道筋を北に。東武伊勢崎線とクロスすると鐘ケ淵の駅。先に進むと墨堤通りと交差。鐘ケ淵陸橋交差点に。真っ直ぐ進めば水神通りを経て荒川区南千住。木母寺も直ぐ近く。ここでは直進することなく右に折れ墨堤通りを進む。適当なあたりで右に折れ民家の中を多門寺に向かう。

稲荷神社を離れ、少し西に進むと鐘ケ淵通り。荒川に平行して走る道筋を北に。東武伊勢崎線とクロスすると鐘ケ淵の駅。先に進むと墨堤通りと交差。鐘ケ淵陸橋交差点に。真っ直ぐ進めば水神通りを経て荒川区南千住。木母寺も直ぐ近く。ここでは直進することなく右に折れ墨堤通りを進む。適当なあたりで右に折れ民家の中を多門寺に向かう。

それにしても、この「あずま、はや」にまつわる地、いろんなところで登場する。秦野の権現山というか弘法山にもおなじような由来があった。ともあれ、この神社、以来海や川で働く人々の守護神として信仰される。正治元年(1199)、北条泰時の命にて社殿を造る。嘉元元年(1303)に真言宗宝蓮寺を別当 とし、吾嬬大権現となった。神社に「吾嬬森」の碑。明和3年(1766年)の山県大弐が建てた碑。

江戸時代、このあたりは「吾嬬森八丁四方」とか「浮洲の森」とか呼ばれた有名な地。ここには「連理の樟」と呼ばれる名木があり、安藤広重の江戸名所百景にもなったほど。縄文式土器もこの地でみつかっており、この地の歴史の古さを物語っている。ちなみに、安永三年(1774)の大川への橋新設の時、橋が江戸からこの社への参道に当たる為、吾嬬橋と名づけられた、とか。立花の地名は弟橘(たちばな)媛からきたものだろう。 香取神社の近くの地名「小村井」は室町の古地図に描かれている。

香取神社

香取神社を離れ旧中川に

香取神社を離れ、東あずま大通を東に向かう。ひたすら進めば旧中川に当たるであろう、といった成行きまかせ。立花1丁目を進み、東武亀戸線を越え立花3丁目に「大井戸稲荷」。一面田園だったこのあたりで、清水が湧き出ていたとか。こじんまり、あまりにこじんまりとした祠。

香取神社を離れ、東あずま大通を東に向かう。ひたすら進めば旧中川に当たるであろう、といった成行きまかせ。立花1丁目を進み、東武亀戸線を越え立花3丁目に「大井戸稲荷」。一面田園だったこのあたりで、清水が湧き出ていたとか。こじんまり、あまりにこじんまりとした祠。立花6丁目あたりで平井橋。旧中川に当たる。木下川排水機場から小名木川排水機場までの7キロ弱の河川。もともとの中川が荒川放水路、つまりは今の荒川で分断され荒川東側を流れることになったため、「旧」中川と呼ばれることになった。正確には元中川か。

排水機場って、高潮時に雨水を排除するためのものらしい。上下二箇所の排水機場で常に水位を一定にしているとか。で、現在、水際の整備工事がおこなわれているため、遊歩道は一部にしか整備されてはいない。ゆるやかに湾曲する、いかにも元々の流れって風情を残す旧中川を進む。向こう岸は江戸川区平井。川に沿って工場が立ち並ぶ。 (「この地図の作成にあたっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図25000(地図画像)及び数値地図50mメッシュ(標高)を使用した。(承認番号 平21業使、第275号)」)

旧中川脇に白髭神社

平井橋を越え、左に大きく湾曲するあたりに白髭神社。高麗からの帰化人・王若光の遺徳を偲んで作られた白髭神社のひとつ。先にもメモしたように、朝廷の命により、浅草湊に上陸した高麗からの帰化人は一群は荒川水系を新座、入間、高麗といった埼玉県方面に。別の一派は利根川水系を妻沼、深谷、太田、本庄といった群馬県方面に。このあたりの白髭神社は旧利根川水系の旧中川、綾瀬川の一群。平井地区にも白髭神社が見える。この白髭は「口髭」。先日の向島の白鬚は「あご鬚」。口とあごでなにが違うのかわからないが、なにか違いがあるのだろうか。

高麗と言えば、先日、平塚に出かけたときのこと。平塚は高麗の地として有名。高麗山とか高麗といった地名が残る。この機会を逃してはということで、高麗地区に進む。平塚駅から少し西、大磯方面に行ったところにある。目安は高麗山。広重の「東海道五十三次」にもあるように、高麗山は平地にお椀を伏せたような山容。平塚の駅から国道1号線をぶらぶら歩いたが、あまりに特徴的な姿ゆえに、見まごうことなし。麓に高来神社。もともとは高麗神社であったが、戦時中都合がわるいということで改名し今に至る。高麗から海原を渡ってきた一群が東の国にはじめて降り立ったのがこの地だったのだろうか。

荒川堤防脇の東墨田にも白髭神社

川筋を中平井橋、ゆりの木橋と進み。木下川排水機場手前から荒川堤防に。東墨田3丁目にも白髭神社が。この神社はもと白髭明神として木下川薬師(浄光寺)の守護神であった。が、明治43年の荒川放水路開削にともない、この地に移される。ということは昔の神社の場所は現在の荒川のど真ん中であった、ということ。で、その後葛飾区には木下川薬師、墨田区サイドには白髭神社と天満宮というように、ふたつに分けられてまつられることになった。地図を見ると、なるほど、荒川の対面に木下川薬師がある。葛飾散歩のお楽しみ、と。

荒川堤防脇・墨田4丁目に黒田稲荷神社

荒川河川敷をのんびりと進む。東墨田2丁目を越え、八広6丁目あたりで木下川橋を越える、というか下をくぐる。八広って、なんとなくありがたそうな地名、かと思ったのだが、いつつかの町が合併したとき、その町にあった「丁目」の数が「八つ」あった。それと末広がりの「広」をつけて「八広」と。

京成押上線をくぐり新四ツ木橋、四ツ木橋を越えると墨田4丁目。堤防からすこし離れ墨田稲荷神社に。「善左衛門稲荷」とも呼ばれる。天文年間(1532年から54年)、伊豆より逃れてこの地を開拓した堀越公方政知の家臣・江川善左衛門が伏見稲荷を勧請して創建。江川善左衛門は墨田区開拓の祖とも。南葛飾郡善左衛門村がそれ。江川善左衛門の徳を称えた万燈神輿が有名。

鐘ケ淵通りを進み鐘ケ淵の駅・鐘ケ淵陸橋

多門寺

墨田区6丁目に品のいいお寺が現れる。昔は墨田堤の水神社のあたりにあったようだが、徳川入部のころ現在の地に移る。本尊の毘沙門天は弘法大師の作、とか。隅田川七福神の最後。山門は享保元年(1716年)につくられた茅葺き。茅葺は趣がある。東青梅の塩船観音の山門、本堂もいい感じの茅葺屋根であった。

墨田区6丁目に品のいいお寺が現れる。昔は墨田堤の水神社のあたりにあったようだが、徳川入部のころ現在の地に移る。本尊の毘沙門天は弘法大師の作、とか。隅田川七福神の最後。山門は享保元年(1716年)につくられた茅葺き。茅葺は趣がある。東青梅の塩船観音の山門、本堂もいい感じの茅葺屋根であった。

境内に狸塚。このお寺別名「狸寺」とも。天正年間、参詣者の便を考え、お寺のまわりの雑木林を伐採。ためにそこに住んでいた狸が怒り出し、大入道に化けて暴れ放題。それを毘沙門天の使いがさんざんに打ち据える。が、その大入道がこの地に住んでいた狸たちであったことを知った時の住職が、哀れにおもい塚をつくりお参りすることになった。

すぐ横に香取神社も。多門寺を離れ東武伊勢崎線に沿って荒川堤防脇を進む。首都高速6号向島線の下を進み、隅田川と荒川が最接近する水路を越えればそこは荒川区。東武伊勢崎線に沿って掘切駅、牛田駅と進み、北千住へ。これで、隅田区散歩を終える。

境内に狸塚。このお寺別名「狸寺」とも。天正年間、参詣者の便を考え、お寺のまわりの雑木林を伐採。ためにそこに住んでいた狸が怒り出し、大入道に化けて暴れ放題。それを毘沙門天の使いがさんざんに打ち据える。が、その大入道がこの地に住んでいた狸たちであったことを知った時の住職が、哀れにおもい塚をつくりお参りすることになった。

すぐ横に香取神社も。多門寺を離れ東武伊勢崎線に沿って荒川堤防脇を進む。首都高速6号向島線の下を進み、隅田川と荒川が最接近する水路を越えればそこは荒川区。東武伊勢崎線に沿って掘切駅、牛田駅と進み、北千住へ。これで、隅田区散歩を終える。