西台、中台の台地をへて志村へと進む

板橋散歩の3回目は西台からはじめることにした。先回の散歩で前谷津川緑道を歩いていたとき、前谷津川の流れる谷によって隔てられた徳丸・赤塚の台地と、もう一方の台地、それが西台の高台なのだが、その台地が気になった。で、台地上を、アップダウンを期待しながら西から東に横断してみよう、ということに。

板橋散歩の3回目は西台からはじめることにした。先回の散歩で前谷津川緑道を歩いていたとき、前谷津川の流れる谷によって隔てられた徳丸・赤塚の台地と、もう一方の台地、それが西台の高台なのだが、その台地が気になった。で、台地上を、アップダウンを期待しながら西から東に横断してみよう、ということに。

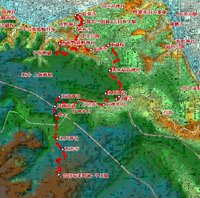

大体のルートは、西台>(谷・環八)>中台>(谷・首都高速5号・池袋線)>志村>中山道>小豆沢。そして、時間が許せば赤羽まで進むといった、武蔵野台地の北端を歩くコースをルーティング。(「この地図の作成にあたっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図25000(地図画像)及び数値地図50mメッシュ(標高)を使用した。(承認番号 平21業使、第275号)」)

本日のルート;都営三田線・西台駅>天祖神社>西台遺跡>峡田(はけた)の道>京徳観音堂>前谷津川緑道>円福寺>西台陸橋>西台不動尊?・西台公園>環八>サンシティ>中台馬場崎貝塚>稲荷神社>熊野神社>志村城跡

板橋散歩の3回目は西台からはじめることにした。先回の散歩で前谷津川緑道を歩いていたとき、前谷津川の流れる谷によって隔てられた徳丸・赤塚の台地と、もう一方の台地、それが西台の高台なのだが、その台地が気になった。で、台地上を、アップダウンを期待しながら西から東に横断してみよう、ということに。

板橋散歩の3回目は西台からはじめることにした。先回の散歩で前谷津川緑道を歩いていたとき、前谷津川の流れる谷によって隔てられた徳丸・赤塚の台地と、もう一方の台地、それが西台の高台なのだが、その台地が気になった。で、台地上を、アップダウンを期待しながら西から東に横断してみよう、ということに。大体のルートは、西台>(谷・環八)>中台>(谷・首都高速5号・池袋線)>志村>中山道>小豆沢。そして、時間が許せば赤羽まで進むといった、武蔵野台地の北端を歩くコースをルーティング。(「この地図の作成にあたっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図25000(地図画像)及び数値地図50mメッシュ(標高)を使用した。(承認番号 平21業使、第275号)」)

本日のルート;都営三田線・西台駅>天祖神社>西台遺跡>峡田(はけた)の道>京徳観音堂>前谷津川緑道>円福寺>西台陸橋>西台不動尊?・西台公園>環八>サンシティ>中台馬場崎貝塚>稲荷神社>熊野神社>志村城跡

都営三田線・西台駅

都営三田線・西台駅で下車。南口に出る。船渡大橋から南に下る道路が高島平と蓮根地区の境を走る。台地が見えない。少々不安になりながらも、先に進む。西から東に一直線に走ってきた首都高速5号・池袋線が南方向に振れるところにあたる。高速道路の南に台地が見えてきた。陸橋を渡り、台地下に。適当にルートをとり、坂をのぼる。

都営三田線・西台駅で下車。南口に出る。船渡大橋から南に下る道路が高島平と蓮根地区の境を走る。台地が見えない。少々不安になりながらも、先に進む。西から東に一直線に走ってきた首都高速5号・池袋線が南方向に振れるところにあたる。高速道路の南に台地が見えてきた。陸橋を渡り、台地下に。適当にルートをとり、坂をのぼる。

天祖神社

道なりに進むと天祖神社。創建年代不詳。円墳のうえにつくられた祠がはじまり、とか。往時、神明社と。明治になって天祖神社となる。 神明、って言葉は「天照大神」、つまりは伊勢神宮の祭神、つまりは、皇祖。それではあまりに、畏れ多いと、明治の神仏分離例の際に、神明を天祖と改名した神社が多い。

神明、って言葉は「天照大神」、つまりは伊勢神宮の祭神、つまりは、皇祖。それではあまりに、畏れ多いと、明治の神仏分離例の際に、神明を天祖と改名した神社が多い。

境内奥には御岳山、といった山岳神、石神さま、また「天王さま」とも称される八雲神社など、近くにあった神様たちを合祀している。石神さまの前には「しゃもじ」が奉納されている。石神が「せき神」>「しゃく神」となり、「せき」が「咳」、「しゃく」が「杓子」となり「しゃもじ」となった、と。おなじような話は亀戸石井神社にもあった、よう。

西台遺跡

天祖神社の西に西台福寿公園。弥生時代後期の竪穴式住居跡が確認された西台遺跡。遺構は現在公園下に保存されている。案内をメモ:

天祖神社

道なりに進むと天祖神社。創建年代不詳。円墳のうえにつくられた祠がはじまり、とか。往時、神明社と。明治になって天祖神社となる。

境内奥には御岳山、といった山岳神、石神さま、また「天王さま」とも称される八雲神社など、近くにあった神様たちを合祀している。石神さまの前には「しゃもじ」が奉納されている。石神が「せき神」>「しゃく神」となり、「せき」が「咳」、「しゃく」が「杓子」となり「しゃもじ」となった、と。おなじような話は亀戸石井神社にもあった、よう。

西台遺跡

天祖神社の西に西台福寿公園。弥生時代後期の竪穴式住居跡が確認された西台遺跡。遺構は現在公園下に保存されている。案内をメモ:

「西台遺跡は、この公園を中心に、荒川低地を北に望む台地上にあり、東を西台中央通りの谷、西を前谷津川の谷に挟まれている。発見は昭和29年。発掘の結果、弥生期の住居跡、壷などが見つかった。中でも、菱形土器は、東海地方の土器との共通項をもち、同地域との交流を示唆する貴重なものであった、とか。

峡田(はけた)の道

公園は台地の北端。民家の軒先を歩き、急な坂というか石段を下る。標高差は10m以上ありそう。崖下の道を台地にそって進む。このあたりでは崖下の道を「峡田(はけた)の道」と呼ぶ。国分寺崖線では「はけ」、目白崖線では「ばっけ」と呼ばれている。

京徳観音堂

峡田の道を少し進むと京徳観音堂。入口にはお地蔵さんとか庚申塔。お地蔵さんは峡田の地蔵と呼ばれる。石段を登った境内には鎌倉だか室町だかの武士のお墓。昔はこの観音さまに御参りする人がひきもきらず、参道・石段が壊れた、とか。

峡田(はけた)の道

公園は台地の北端。民家の軒先を歩き、急な坂というか石段を下る。標高差は10m以上ありそう。崖下の道を台地にそって進む。このあたりでは崖下の道を「峡田(はけた)の道」と呼ぶ。国分寺崖線では「はけ」、目白崖線では「ばっけ」と呼ばれている。

京徳観音堂

峡田の道を少し進むと京徳観音堂。入口にはお地蔵さんとか庚申塔。お地蔵さんは峡田の地蔵と呼ばれる。石段を登った境内には鎌倉だか室町だかの武士のお墓。昔はこの観音さまに御参りする人がひきもきらず、参道・石段が壊れた、とか。

それはそれとして、その修理代の負担に嫌気をさした村人は、草堂の柱を「逆さ柱」とした、とか。「逆さ柱」って、魔除けのためのものであり、参拝者にきて欲しくなかった、ということ。とはいうものの、日光東照宮の柱には「逆さ柱」がある、という。これは、建物は、建てた瞬間から壊れ始める、ということから、この「負」の要素に、「逆さ柱」という「負」の要素を掛けることにより、「正」に変えよう、ということだったのだろう、か。

前谷津川緑道

道を西にとり、前谷津川緑道に下る。前谷津川は、川越街道近く、赤塚新町あたりからはじまり、赤塚、四葉、徳丸、西台の谷間を流れ、高島平から新河岸川に注ぐ5キロ程度の流れ。現在はすべて暗渠となっており、このあたりは緑堂として整備されている。

道を西にとり、前谷津川緑道に下る。前谷津川は、川越街道近く、赤塚新町あたりからはじまり、赤塚、四葉、徳丸、西台の谷間を流れ、高島平から新河岸川に注ぐ5キロ程度の流れ。現在はすべて暗渠となっており、このあたりは緑堂として整備されている。

徳丸・赤塚台と西台を隔てる前谷津川の谷地に立ち、東西の高台を確認。ふたたび西台の高台に戻る。京徳観音堂の南、西徳第二公園脇の坂をのぼる。

円福寺

坂を登りきったあたりに円福寺。立派な構えのお寺さん。もとは太田道潅が川越に開いたお寺。江戸時代のはじめにこの地に移された。西台の大寺と呼ばれていた由緒あるお寺さん。山門扉の桔梗の紋は大田道潅の紋所。

坂を登りきったあたりに円福寺。立派な構えのお寺さん。もとは太田道潅が川越に開いたお寺。江戸時代のはじめにこの地に移された。西台の大寺と呼ばれていた由緒あるお寺さん。山門扉の桔梗の紋は大田道潅の紋所。

円福寺を舞台にした板橋の昔話・「枯れ葉の小判」;円福寺の坂の下を、お武家が通る。近くにいたお百姓に「鶴が池」は、と尋ねる。お百姓、場所を教える。お武家曰く「お礼に小判2枚与える。が、私が立ち去る姿を振り返ってはいけない」、と。お百姓、うれしさのあまり、その言葉を忘れ振りかえり、お見送りを。手元の小判は楢の枯れは二葉に変わっていた」、と。

西台陸橋

尾根に沿った道路を北に進む。道から少し東にはいったところに法蔵院。お寺は西向きの台地の端に建つ。円福寺の隠居寺。法蔵とは阿弥陀様のこと。阿弥陀如来がまつられているから。お寺というか庵っぽい法蔵院を離れ、道なりに北に少し進む。民家の入口といったところに馬頭観音堂。ここからさらに東に進むと陸橋が。この西台陸橋は西台1丁目と2丁目の台地をつないでいる。で、この西台1丁目の南は大きく谷に落ち込み、その向こうには西台公園の高台が見える。結構複雑な地形。

尾根に沿った道路を北に進む。道から少し東にはいったところに法蔵院。お寺は西向きの台地の端に建つ。円福寺の隠居寺。法蔵とは阿弥陀様のこと。阿弥陀如来がまつられているから。お寺というか庵っぽい法蔵院を離れ、道なりに北に少し進む。民家の入口といったところに馬頭観音堂。ここからさらに東に進むと陸橋が。この西台陸橋は西台1丁目と2丁目の台地をつないでいる。で、この西台1丁目の南は大きく谷に落ち込み、その向こうには西台公園の高台が見える。結構複雑な地形。

西台不動尊・西台公園

谷地に下りる。坂道の途中、左手に西台不動尊の石碑。奥に、つまりは西台2丁目の崖地に不動堂。木彫りの不動明王は12年に一度のご開帳、とはいうものの、お堂は少々寂しげ。

谷地に下りる。坂道の途中、左手に西台不動尊の石碑。奥に、つまりは西台2丁目の崖地に不動堂。木彫りの不動明王は12年に一度のご開帳、とはいうものの、お堂は少々寂しげ。

お堂を離れ道なりに進むと西台公園。山林の中にフィールドアスレチックなどもある緑の深い公園。環八へと向かう道筋は、谷戸、というか谷津の風景。湧水もあったようだし、お不動さんのあたりには滝もあった、とか。

環八

公園の中をゆったり歩き、東端を下りる。下りきったところは谷地。これから進む中台の台地と分けている。谷地に環八が走っている。こんなところに環八?地図にもないし?もっとも手持ちの地図は古本屋で買った年代ものではあるのだが、それにしても環八はどうもできたてほやほや、って感じがするし。ということで、チェック。この区間が開通したのは2006年5月28日。首都高速5号線下から川越街道までをつなげている。またGoogle Mapのサテライトで確認すると、川越街道からその先にも道が見える。この板橋区間と同じ頃、目白通りから井荻トンネル部分も開通し、環八全線開通となった、ということ、か。計画から完成まで50年もかかったと、テープカットの石原都知事は吼えていたとか、いないとか。

サンシティ

環八をくぐり、「騒音対策」を要求する建て看板などを眺めながら、今度は中台の台地に取り付く。といっても、10m程度の標高差。首都高速5号線が走る台地の北端に再開発都市・サンシティ。遠目にも目立つ建物。旭化成研究所跡地利用とか。建設に先立っての遺跡調査で奈良時代の竪穴住居跡がみつかった、と。

環八をくぐり、「騒音対策」を要求する建て看板などを眺めながら、今度は中台の台地に取り付く。といっても、10m程度の標高差。首都高速5号線が走る台地の北端に再開発都市・サンシティ。遠目にも目立つ建物。旭化成研究所跡地利用とか。建設に先立っての遺跡調査で奈良時代の竪穴住居跡がみつかった、と。

中台馬場崎貝塚

少し南に進み若木3丁目のあたりには中台馬場崎貝塚がある。案内板のメモ:「今から6500年から5300年前、縄文時代早期末から前期中頃は、気候温暖化に伴う「縄文海進」と呼ばれる、海水面の上昇があり、この北側の荒川低地には海水が入り込み、前期中頃には埼玉県富士見市の先まで海が広がっていた。

徳丸・赤塚台と西台を隔てる前谷津川の谷地に立ち、東西の高台を確認。ふたたび西台の高台に戻る。京徳観音堂の南、西徳第二公園脇の坂をのぼる。

円福寺

円福寺を舞台にした板橋の昔話・「枯れ葉の小判」;円福寺の坂の下を、お武家が通る。近くにいたお百姓に「鶴が池」は、と尋ねる。お百姓、場所を教える。お武家曰く「お礼に小判2枚与える。が、私が立ち去る姿を振り返ってはいけない」、と。お百姓、うれしさのあまり、その言葉を忘れ振りかえり、お見送りを。手元の小判は楢の枯れは二葉に変わっていた」、と。

西台陸橋

西台不動尊・西台公園

お堂を離れ道なりに進むと西台公園。山林の中にフィールドアスレチックなどもある緑の深い公園。環八へと向かう道筋は、谷戸、というか谷津の風景。湧水もあったようだし、お不動さんのあたりには滝もあった、とか。

環八

公園の中をゆったり歩き、東端を下りる。下りきったところは谷地。これから進む中台の台地と分けている。谷地に環八が走っている。こんなところに環八?地図にもないし?もっとも手持ちの地図は古本屋で買った年代ものではあるのだが、それにしても環八はどうもできたてほやほや、って感じがするし。ということで、チェック。この区間が開通したのは2006年5月28日。首都高速5号線下から川越街道までをつなげている。またGoogle Mapのサテライトで確認すると、川越街道からその先にも道が見える。この板橋区間と同じ頃、目白通りから井荻トンネル部分も開通し、環八全線開通となった、ということ、か。計画から完成まで50年もかかったと、テープカットの石原都知事は吼えていたとか、いないとか。

サンシティ

中台馬場崎貝塚

少し南に進み若木3丁目のあたりには中台馬場崎貝塚がある。案内板のメモ:「今から6500年から5300年前、縄文時代早期末から前期中頃は、気候温暖化に伴う「縄文海進」と呼ばれる、海水面の上昇があり、この北側の荒川低地には海水が入り込み、前期中頃には埼玉県富士見市の先まで海が広がっていた。

中台馬場崎貝塚は、明治時代より知られていた。昭和42年に発掘調査が行われ、縄文時代前期中頃の住居跡から、多くの土器や石器とともに貝の堆積が発見された。その貝に河口付近で採れるヤマトシジミが多く含まれており、このあたりが川が海に注ぐ河口近くであったことがわかった」、と。

板橋には70近い遺跡がある、という。白子川とか石神井川、このあたりでは前谷津川とか出水川といった川が武蔵野台地を切り開き、そこで水を確保した人々が多く住んでいたのだろう。

稲荷神社

若木地区を南に下る。稲荷神社に到着。中台の高台に鎮座するお稲荷さま。古来、「稲荷渡り(とうかわたり)」と崇められお稲荷さんが降臨したとか、しないとか。稲荷が「いなり」となったのは「いなに」が転化したとかしない、とか。稲成りに、稲荷という文字をあてたとか。稲荷は稲を荷のごとく架けれるまでに生育したことに感謝したとか、しないとか。いまひとつわからない。どこかで読んだ記憶があるのだが、お稲荷さん=狐、というのは、狐が稲の害虫を食べてくれる動物であったため。稲成りの信仰をあまねく広めるとき、狐をキャンペーンマスコットにすれば、少々分かりやすかったから、とか。真偽のほど定かならず。

休憩のあとは、神社前の交番の横の道を東に進む。中台中学の手間の五差路右手に子育地蔵。祠の脇には庚申塔も。道なりに北に進む。北前野小学校あたりから坂を下り、首都高速の走る谷地に至る。

若木地区を南に下る。稲荷神社に到着。中台の高台に鎮座するお稲荷さま。古来、「稲荷渡り(とうかわたり)」と崇められお稲荷さんが降臨したとか、しないとか。稲荷が「いなり」となったのは「いなに」が転化したとかしない、とか。稲成りに、稲荷という文字をあてたとか。稲荷は稲を荷のごとく架けれるまでに生育したことに感謝したとか、しないとか。いまひとつわからない。どこかで読んだ記憶があるのだが、お稲荷さん=狐、というのは、狐が稲の害虫を食べてくれる動物であったため。稲成りの信仰をあまねく広めるとき、狐をキャンペーンマスコットにすれば、少々分かりやすかったから、とか。真偽のほど定かならず。

休憩のあとは、神社前の交番の横の道を東に進む。中台中学の手間の五差路右手に子育地蔵。祠の脇には庚申塔も。道なりに北に進む。北前野小学校あたりから坂を下り、首都高速の走る谷地に至る。

熊野神社

高速下・志村交差点を渡ると志村坂上に続く道・志村城山通りの坂が見える。坂をのぼることなく台地下を巻くように歩く。結構豪華なレジデンスが高台上に聳える。

稲荷神社

熊野神社

高速下・志村交差点を渡ると志村坂上に続く道・志村城山通りの坂が見える。坂をのぼることなく台地下を巻くように歩く。結構豪華なレジデンスが高台上に聳える。

ヴィオスガーデン城山と書いてある。都営三田線・志村三丁目方向に、ぐるっと崖下を迂回する。高速側のほぼ反対側から台にのぼる道。結構きつい。登りきったあたりに熊野神社。長久3年(1042年)志村将監が紀州熊野より勧請。天喜年間、源頼義と義家が奥州征伐の折り、境内に八幡様をまつった、と。

志村城跡

また、この地には志村城があった。康正2年(1456年)、一族間の抗争に破れ下総市川を追われた千葉自胤が赤塚城に籠もったとき、その前線基地として千葉信胤がこの地に入場したと言われる。熊野神社はこの志村城の守護神と。本丸は現在の志村小学校を中心とする一帯。北と西には出井川が流れ、攻めるに難い堅城と言われたが、大永4年(1542年)には北条氏綱により落城。熊野神社のあたりは二の丸跡にあたり、古墳のうえに建てられている、と。神社の社殿脇の空堀が往時の名残をとどめている。

台地を下り、都営三田線の志村三丁目駅に進み、本日の散歩を終える。志村の由来は、旧村名篠村、から。篠の生い茂る原野を開墾したのだろう、か。

また、この地には志村城があった。康正2年(1456年)、一族間の抗争に破れ下総市川を追われた千葉自胤が赤塚城に籠もったとき、その前線基地として千葉信胤がこの地に入場したと言われる。熊野神社はこの志村城の守護神と。本丸は現在の志村小学校を中心とする一帯。北と西には出井川が流れ、攻めるに難い堅城と言われたが、大永4年(1542年)には北条氏綱により落城。熊野神社のあたりは二の丸跡にあたり、古墳のうえに建てられている、と。神社の社殿脇の空堀が往時の名残をとどめている。

台地を下り、都営三田線の志村三丁目駅に進み、本日の散歩を終える。志村の由来は、旧村名篠村、から。篠の生い茂る原野を開墾したのだろう、か。

志村城跡

また、この地には志村城があった。康正2年(1456年)、一族間の抗争に破れ下総市川を追われた千葉自胤が赤塚城に籠もったとき、その前線基地として千葉信胤がこの地に入場したと言われる。熊野神社はこの志村城の守護神と。本丸は現在の志村小学校を中心とする一帯。北と西には出井川が流れ、攻めるに難い堅城と言われたが、大永4年(1542年)には北条氏綱により落城。熊野神社のあたりは二の丸跡にあたり、古墳のうえに建てられている、と。神社の社殿脇の空堀が往時の名残をとどめている。

台地を下り、都営三田線の志村三丁目駅に進み、本日の散歩を終える。志村の由来は、旧村名篠村、から。篠の生い茂る原野を開墾したのだろう、か。

また、この地には志村城があった。康正2年(1456年)、一族間の抗争に破れ下総市川を追われた千葉自胤が赤塚城に籠もったとき、その前線基地として千葉信胤がこの地に入場したと言われる。熊野神社はこの志村城の守護神と。本丸は現在の志村小学校を中心とする一帯。北と西には出井川が流れ、攻めるに難い堅城と言われたが、大永4年(1542年)には北条氏綱により落城。熊野神社のあたりは二の丸跡にあたり、古墳のうえに建てられている、と。神社の社殿脇の空堀が往時の名残をとどめている。

台地を下り、都営三田線の志村三丁目駅に進み、本日の散歩を終える。志村の由来は、旧村名篠村、から。篠の生い茂る原野を開墾したのだろう、か。