過日、土佐藩の参勤交代道である土佐北街道を辿った時、四国山地のど真ん中、嶺北の地・長岡郡本山町で土佐藩家老野中兼山の利水事績・灌漑用水路である上井と下井に出合った。

土佐の遍路歩きの途次、香長平野を流れる物部川や高知市の春野町(かつての吾川郡春野町)の利水・治水事業、足摺の呂津の湊造成などで野中兼山の事績メモは していたのだが、本山が野中家の所領地であったことも知らず、上井(うわゆ)、下井(したゆ)のことなど何も知らず、街中にあった案内によりはじめて知ることになった。

水路フリークには上井、下井という言葉の響きも相まって水路を辿ってみたいと思いながらも、当日は時間に余裕がなく水路歩きは後日を期し、案内にあった略図を頼りに上井と下井の流れる場所の確認に留めた。

案内図の概略図を頼りに流路を探すと、ふたつの流れは本山町の山裾、少し高台に鎮座する十二所神社の参道を横切っていた。上井は神社の二の鳥居辺りで参道を東西にクロスし、下井は一の鳥居傍をクロスしていた。土佐北街道散歩で十二所神社の一の鳥居前を辿っており、知らず下井に沿って歩いていたわけである。

本山の街中を流れる上井、下井の手掛かりとなる場所はわかった。また、地元に方にお話を聞き、取水口は土佐北街道歩きで渡った樫ノ川にあること、上井の取水堰は吉延、下井の取水堰は高角にあり、本山の町へと東流し天神地区で??野川支流に落ちるということも教えて頂いた。

で、土佐北街道をすべて歩き終えた後、日も置かず上井、下井歩きに出かけることにしたのだが、情報がまったく検索でヒットしない。兼山の事績であるからには、情報に困ることなないだろうとの思惑が外れてしまった。

仕方なく、当初のプラニングでは上井、下井ともその流れを確認した十二所神社の参道口から水路を追っかけ取水堰まで辿り、折り返し支流に落ちるところまで歩くか、上井に関しては土佐北街道散歩の参考にした『土佐の道 その歴史を歩く:山崎清憲(高知新聞社)』にあった、吉延で樫ノ川を渡ると兼山の造った用水路の取水堰が見えるとある記事を頼りに、その取水堰からスタートする選択肢はこのふたつ。 あれこれ考え、結局上井は取水堰が見付かればそこから下流に十二所神社まで下る。そこから下井に乗り換え取水堰まで追っかけ、十二所神社まで戻り、今度はそこから上井に乗り換え用水路が落ちる吉野川支流まで辿り、再び十二所神社まで戻り下井を下るという段取りとした。

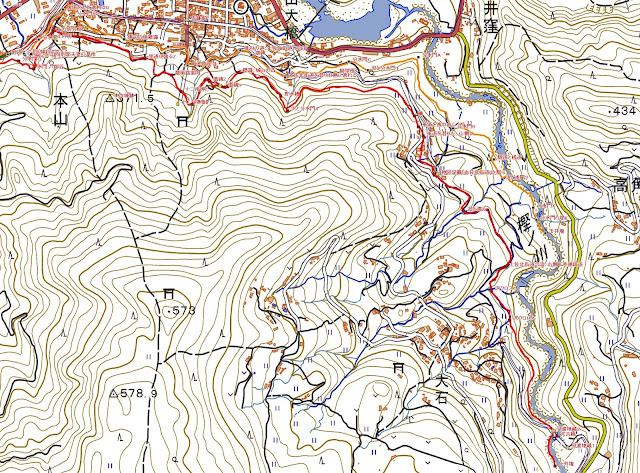

上井の取水堰からスタートとしたのは、国土地理院の地図をチェックすると樫ノ川に架かる大吉橋の少し上流に堰らしき記号が記されていたためである。実際はこの地図に記された場所とは異なっていたのだが、すぐに取水堰は見つかりおおよそ上述の計画通りで歩けた。また、水路が天神地区で吉野川支流に落ちるという情報も、散歩に途次出合った地元の方に上井は伊勢谷川に落ち、下井はその手前の八郎谷に落ちる、といったことをお聞きした。この情報がなければ終点がはっきりせず相当混乱することになったかと思う。誠にありがたかった。

で、当日。水路歩きであれば手堀り隧道もあるだろう、とすれば隧道部迂回路で藪漕ぎもあるだろう、場合に拠れば高巻きする必要があるかもしれないとロープなども用意し散歩にでかけたのだが、下井で一箇所だけ大岩下を抜けるといった箇所があったがその横には鉄の桟道がつけられており、なんの問題もなし。藪漕ぎも高巻も必要なく、ロープの出番もない。距離も上井が5キロ強、下井が4キロ強ほどの誠に快適な水路歩きであった。

なお当日は行きつ戻りつの水路トレースではあったが、水路メモはそれぞれ取水堰から落ち口まで一気通貫に記することにする。

本日のルート;

上井を辿る

上井堰>土佐北街道の右手、谷側を進み最初の沢を越える>石橋のある沢を越える>土佐北街道の左手に移る>土佐北街道を左に逸れる>車道を逸れて山に入る獣防止柵>沢に水門>本山の町並みが見えてくる>「城山の森」の標識>沢を越える>歌碑2基>工事箇所>十二社神社の二の鳥居傍をクロス>散策路案内>山裾の生活道を西進>上の坊への道をクロス>八郎谷を渡る>天神参道クロス>沢をクロス>里の舗装道をクロス舗装された道をクロス>伊勢谷川に落ちる

下井を辿る

下井堰>分水門>分水門>沢と分水門>隧道と桟道分水門>沢と水門>土佐北街道筋に出る>土佐北街道から逸れ山側を水路は進む>2基の歌碑>土佐北街道筋に出る>十二所神社一の鳥居前を横切る>俳句の道の標識>崖手前で南に折れる>崖を旧道に下る坂道を左に逸れる>分水門>八郎谷に落ちる

吉延の樫ノ川・大吉橋へ

高知自動車道の大豊インターで下り、国道439号を東進し、本山の町並の手前、井窪で国道を左折し県道267号を樫ノ川に沿って北進し吉延の集落に。そこから樫ノ川の谷筋へと右に逸れ大吉橋を渡り、橋の西詰に車を停める。

高知自動車道の大豊インターで下り、国道439号を東進し、本山の町並の手前、井窪で国道を左折し県道267号を樫ノ川に沿って北進し吉延の集落に。そこから樫ノ川の谷筋へと右に逸れ大吉橋を渡り、橋の西詰に車を停める。

この道筋は先日歩いた土佐藩参勤交代道である土佐北街道。その時は気づかなかったのだが、道の右手、谷側に水路が流れる。上井の流れのようである。

上流に目を転じると、橋の西詰、水路が土佐北街道を潜った先、樫ノ川に沿って水路が南に延びている。この水路を辿れば取水堰に向かえそうだ。取水堰から手堀り隧道などに入ればトレースが厄介だなあ、などと思っていたのだがその心配はなかった。もっとも、自然水路は高きから低きに流れるわけで、等高線から考えれば隧道を抜いた場合、その理屈に合わなくなり、とすれば水路は樫ノ川に沿って流れるだろうとの予測はしており、その予測があたったようだ。

上井堰

大吉橋西詰から人工水路に沿って先に進む。水路は補強され往昔の面影はない。橋から10分弱歩くと分水門があり、その先に川に堰が設けられ水門へとコンクリートの導水路が続く。そこが上井の取水堰であろう。

大吉橋西詰から人工水路に沿って先に進む。水路は補強され往昔の面影はない。橋から10分弱歩くと分水門があり、その先に川に堰が設けられ水門へとコンクリートの導水路が続く。そこが上井の取水堰であろう。

国土地理院に記載された堰らしき記号はその少し上流。堰の場所の予測は外れたが、結果オーライではあった。標高は329m。

土佐北街道の右手、谷側を進み最初の沢を越える

大吉橋西詰ではおおよそ土佐北街道直ぐ傍(標高327m)を流れていた水路は、樫ノ川に沿って進むにつれて道との比高差を増す。

大吉橋西詰ではおおよそ土佐北街道直ぐ傍(標高327m)を流れていた水路は、樫ノ川に沿って進むにつれて道との比高差を増す。

18分ほど歩き、おおよそその比高差が20mほどのギャップとなったところで最初の沢とクロスする。水路には簡易水門が設けられている。下は直ぐ川であり時に応じ水を川に放流するのだろう。

水路橋のある沢を越える

沢を越えると左手から一時離れていた土佐北街道が水路に接近してくる。最初の沢から数分、土佐北街道との比高差が10mを切った辺りで二番目の沢。水路はコンクリート造りの水路橋で沢を渡る。標高はおおよそ319m。ゆるやかな傾斜で下っている。

沢を越えると左手から一時離れていた土佐北街道が水路に接近してくる。最初の沢から数分、土佐北街道との比高差が10mを切った辺りで二番目の沢。水路はコンクリート造りの水路橋で沢を渡る。標高はおおよそ319m。ゆるやかな傾斜で下っている。

土佐北街道の左手に移る

更に数分歩くと上井は土佐北街道筋に出て、道を潜りその山側、道の左手に移る。ここからしばらく上井は土佐北街道に沿ってその山側を進むことになる。標高は317m。

更に数分歩くと上井は土佐北街道筋に出て、道を潜りその山側、道の左手に移る。ここからしばらく上井は土佐北街道に沿ってその山側を進むことになる。標高は317m。

〇下井堰との連絡道

上井が土佐北街道に合わさりその下を潜る地点から右手に下りる簡易舗装の道がある。そこを下ると田圃に出るが、その畦道を樫ノ川に向かって進むと下井堰の近くに出る。

下井は取水堰の場所がはっきりせず、上述の如く十二所神社から下井堰まで追っかけたのだが、その戻りに上を通る土佐北街道に出る道として利用した。下井堰傍から杉林を這い上がろうかとも思ったのだが、国土地理院地図に上述、土佐北街道合流点から樫ノ川に向かって実線が描かれている。川の近くで線は途切れるが、なんとかなるだろうと歩いてみたら土佐北街道に出た。軽々に杉林を這い上がらなくてよかった。なお、国土地理院の地図に記載されていない部分は田圃の部分である。

土佐北街道を左に逸れる

車道を逸れて山に入る

獣防止柵

車道を逸れると直ぐ獣防止柵が行く手を防ぐ。初めて獣防止柵に出合ったときは、どうしたものかと結構驚いたのだが、基本、柵の開け閉めはでき、柵内に入った後はちゃんと閉め戻すことがマナーである。

車道を逸れると直ぐ獣防止柵が行く手を防ぐ。初めて獣防止柵に出合ったときは、どうしたものかと結構驚いたのだが、基本、柵の開け閉めはでき、柵内に入った後はちゃんと閉め戻すことがマナーである。

水路の谷側にも柵が設けられていたが、それも直ぐに無くなり、竹林や杉林の中を10分ほど歩くと南に切れ込んだ沢に出合う。

沢に水門

水路は南に切れ込んだ沢の突端部をコンクリート補強されて渡る。鉄製水門が設けられ沢の水も含め、水は沢に落ち、水門から先水路に水は無くなる。標高は305m程だろうか。沢を越えると直ぐ、山側に貯水槽といった施設(標高300m辺り)。

水路は南に切れ込んだ沢の突端部をコンクリート補強されて渡る。鉄製水門が設けられ沢の水も含め、水は沢に落ち、水門から先水路に水は無くなる。標高は305m程だろうか。沢を越えると直ぐ、山側に貯水槽といった施設(標高300m辺り)。

本山の町並みが見えてくる

「城山の森」の標識

貯水槽から5分弱、「城山の森」と書かれた木の標識が立つ(標高298m)。標識は水路進行方向を指す。地図を見ると水路の20mほど下を走る土佐北街道の道筋から標識まで実線が記される。町からこの道筋を上井筋まで上り、水路に沿って先に進み十二所神社のあたりから城山へと上るようである。

貯水槽から5分弱、「城山の森」と書かれた木の標識が立つ(標高298m)。標識は水路進行方向を指す。地図を見ると水路の20mほど下を走る土佐北街道の道筋から標識まで実線が記される。町からこの道筋を上井筋まで上り、水路に沿って先に進み十二所神社のあたりから城山へと上るようである。

〇城山

本山城。本山氏の居城。全盛期は土佐郡、吾川郡そして高岡郡の東部までをその領地とした。勢力の拡大により居城を本山城から朝倉城に移るも、永禄3年(1560)長曾我部勢が本山城を攻撃。本山氏は朝倉城を焼き本山城に戻り長曾我部勢と対峙。が、長曾我部勢の攻勢に抗せず城を開き東の瓜生野に退くも元亀年間に本山氏は長宗我部氏の軍門に降った。

Wikipediaに拠れば、「江戸時代には既に城は廃れており、山内一豊は家老の山内刑部(永原一照)に本山一帯の支配を任せ、本山市街の西側の丘に邸(土居)を作りこれを支配した。これが現在の上街公園であり、本山城とは別の場所である。ここには奉行職野中兼山も住んだと言われている」とあった。

沢を越える

「城山の森」の標識の先、前面が開け本山の町並み、北へと突き出た枝尾根を迂回する上井筋の走る「筋」が山肌に見える。なんだか、いい。

「城山の森」の標識の先、前面が開け本山の町並み、北へと突き出た枝尾根を迂回する上井筋の走る「筋」が山肌に見える。なんだか、いい。

水路を進み南に入り込んだ沢筋に。ここで沢水が水路へと養水する。標高299m。

歌碑2基

沢を越えた先に2基の歌碑。標高297m。「ぽんかんの 皮のぶあつさ 土佐の国 桂信子」「朝の雨 あらくて 夏に入りにけり 日野草城」と石碑に刻まれる。平成10年(1998)建立。歌碑の傍から土佐北街道へと下る道があった。

沢を越えた先に2基の歌碑。標高297m。「ぽんかんの 皮のぶあつさ 土佐の国 桂信子」「朝の雨 あらくて 夏に入りにけり 日野草城」と石碑に刻まれる。平成10年(1998)建立。歌碑の傍から土佐北街道へと下る道があった。

その先、北に突き出た枝尾根を水路が廻り込む手前にも歌碑。「みちにしく 花吹雪とはなりにけ理 阿波野青畝」とあった。平成12年(2000)建立。標高296m。

●俳句の道

本山町には同町出身の俳人右城暮石先生を顕彰し、著名俳人の句碑を20基ほど町の各所に建てて巡れるようにしているようだ。

砂防工事箇所

枝尾根の先端部を回り込んだ水路は、南に切れ込んだ沢筋に向かう。沢は砂防対策の工事中。コンクリート砂防堰らしきものが造られていた。水路はこの工事箇所の前後は地中に埋まり、沢を渡るところで顔を出す。標高294m。

枝尾根の先端部を回り込んだ水路は、南に切れ込んだ沢筋に向かう。沢は砂防対策の工事中。コンクリート砂防堰らしきものが造られていた。水路はこの工事箇所の前後は地中に埋まり、沢を渡るところで顔を出す。標高294m。

十二社神社の二の鳥居傍をクロス

沢を渡ると前方に鳥居が見えてくる。過日、土佐北街道散歩の折、町中にあった案内図で上井の場所を確認したところである。標高288m。

沢を渡ると前方に鳥居が見えてくる。過日、土佐北街道散歩の折、町中にあった案内図で上井の場所を確認したところである。標高288m。

鳥居手前には地神さまらしき幾多の祠が並ぶ。どこかからか移されたのだろうか。 水路は二の鳥居傍をクロスし西に抜ける。

参道をクロスした水路は北に突き出た山裾に沿ってすすむ。町から繋がる道が合わさるあたりに十二所神社参道にあった散策路と同じ案内。↑370m本山城跡」「→469m 上の坊」「→537m 山内刑部墓所」「←190m 十二所神社」とあった。

山裾を進む水路は町に近づく。

参道をクロスした水路は北に突き出た山裾に沿ってすすむ。町から繋がる道が合わさるあたりに十二所神社参道にあった散策路と同じ案内。↑370m本山城跡」「→469m 上の坊」「→537m 山内刑部墓所」「←190m 十二所神社」とあった。

山裾を進む水路は町に近づく。

山裾の生活道を西進

上の坊への道をクロス

●上の坊 水路がクロスする箇所から山に上る道を少し進むと、「史跡 上の坊 本山南学寮跡 野中兼山が儒学者山崎闇斎を招いてこの場所にあった古寺で土佐南学を講究したといわれる。兼山は禅学より儒学に転向し、勉学に励み南学(海南朱子学)といわれるまでにその学問を発展させた」とある。

水路がクロスする箇所から山に上る道を少し進むと、「史跡 上の坊 本山南学寮跡 野中兼山が儒学者山崎闇斎を招いてこの場所にあった古寺で土佐南学を講究したといわれる。兼山は禅学より儒学に転向し、勉学に励み南学(海南朱子学)といわれるまでにその学問を発展させた」とある。

〇南学

土佐を歩いていると、、雪蹊寺の案内にもあったように時に「南学」という朱子学派が顔を出す。歩き遍路で三十三番札所を打ったとき、そこには「江戸時代初期には「南学発祥の道場」といわれ天室僧正が朱子学南学派の祖として活躍、野中兼山などの儒学者を生み出した」との案内もあった。コトバンクによれば「天文 17 (1548) 年南村梅軒により南海の地土佐に興った朱子学派。海南学派ともいう。京学,東学に対する称。四書を重んじ,道学者的態度を固持するとともに実践躬行を尊び,実際政治に参与した。

梅軒のあと,吸江庵の忍性,宗安寺の如淵,雪蹊寺の天室らを経て,谷時中にいたって仏教から完全に独立し,基礎を固めた。その門人に野中兼山,小倉三省,山崎闇斎が出た。のち三省の門下から,谷一斎,長沢潜軒,大高坂芝山らが出,また闇斎の門弟,谷秦山が帰国して,南学を振興した。

人間系譜は以上のようにたどれるものの,三省が世を去り,兼山が失脚して藩府より南学派は弾圧を受けて両人の門人や闇斎も土佐を去り,土佐における南学派は一時中絶した。秦山が復興した教学は三省,兼山までの本来の南学と質を異にし,京,江戸の学風の移入とみることができる。もっとも秦山は大義名分論に立つ尊王思想を説き,幕末勤王運動に影響を与えたが,こうした政治と結びついた強い実践性の点では,広い意味での南学は一貫している」とあった。

〇山崎闇斎

江戸時代前期の儒学者・神道家・思想家。朱子学者としては南学派に属する。闇斎によって論じられた朱子学を「崎門学」または「闇斎学」という。君臣の厳格な上下関係を説き、大義名分を重視した。

闇斎は朱子学だけでなく神道についても論じた。吉川惟足の吉川神道を発展させて神道と儒教を合わせた「垂加神道」を創始し、そこでも君臣関係を重視した。垂加神道は、神を信仰し、天皇を崇拝するというもの。天照大御神に対する信仰を大御神の子孫である天皇が統治する道を神道であると定義づけ、天皇への信仰、神儒の合一を主張し、尊王思想の高揚をもたらした 以上のような闇斎の思想は、水戸学・国学などとともに、幕末の尊王攘夷思想(特に尊王思想)に大きな影響を与えた。

〇山内刑部夫妻の墓所 上の坊から山道を少し上ったところに山内刑部墓所がある。山内氏が土佐藩に入国後、本山に封ぜらえた山内家家老。

上の坊から山道を少し上ったところに山内刑部墓所がある。山内氏が土佐藩に入国後、本山に封ぜらえた山内家家老。

案内には「山内家の家老であった。山内一豊の土佐入国に際して、その軍功から本山千三百石知行本山城に配され、本山土居初代藩主として慶長6年(1601)に本山に入っている。

慶長8年の瀧山一揆の鎮定に努め、元和元年(1615)の大阪の役には高知城の城代を務めた。元和6年、63歳で病没」とあった。

●瀧山一揆

土佐に入国した山内家に対し、改易された長曾我部氏の遺臣、下級武士である郷士に扇動されて起きた百姓一揆。年貢の納入を拒み北山の瀧山に籠り抵抗するも鎮圧される。首謀者は断罪とするも百姓らの罪を不問に伏す。但し、一領具足とも言われ、長曽我部氏の兵農未分離の農兵隊でもあった百姓より武器を召し上げるのが条件でもあった。

この一揆は山内家に対する長曽我部遺臣の最後の抵抗とも言われ、この事件以降、長曽我部氏の影響下にあった一領具足衆は弱体化することになる。

本山町の吉野川対岸の山中に北山の地名がある。瀧山はその辺りなのだろう。

八郎谷を渡る

舗装された生活道から離れた水路は再び木々に覆われた山裾部の少し上を進むことになる。「上の坊」への道から9分ほど歩くと、南に切れ込んだ谷筋を渡る。

舗装された生活道から離れた水路は再び木々に覆われた山裾部の少し上を進むことになる。「上の坊」への道から9分ほど歩くと、南に切れ込んだ谷筋を渡る。

後程記すことになるが、この谷へと「下井」が落ちる。水路歩きの途中出合った地元の方より「上井」は「伊勢谷」に落ち、「下井」は「八郎谷」に落ちるとお聞きしていた。音だけで表記は確認しなかったのだが、この谷が「八郎谷」だろう。

沢には鉄製の水門が設けられていた、時に応じ水門を閉じ先に水を流したり、水門を開け沢に排水したりと調節しているのだろう。標高273m。

天神参道クロス 八郎谷から先に進むと水路の周囲の木々が伐採されている。6分くらい歩くと水路は天神参道の石段をクロスする。水路は木々が切り開かれた参道の石段下に見える町並みからおおよそ10mほど高いところを流れているようだ。標高272m。

八郎谷から先に進むと水路の周囲の木々が伐採されている。6分くらい歩くと水路は天神参道の石段をクロスする。水路は木々が切り開かれた参道の石段下に見える町並みからおおよそ10mほど高いところを流れているようだ。標高272m。

沢をクロス

舗装された道をクロス

伊勢谷川に落ちる

上井のトレースを終え、下井に移る。上井の取水口・上井堰は『土佐の道 その歴史を歩く;山崎清憲(高知新聞社)』に、樫ノ川に架かる大吉橋辺りにあるといった、大雑把ではあるが何となくそれらしき場所は予測でき、また取水堰もすぐ見つかり上井堰より下ることができたのだが、下井堰の場所は全く予測がつかない。

地元の方の話では高角に取水堰があるとのことで国土地理院の地図をチェックすると高角に堰らしき記号が記される。が、この記号、上井堰の辺りにもあり、当初はその記号箇所が上井堰と予測していたのだが、結果的には上井堰はその記号よりずっと下流であり堰とは一致しなかった。ために、下井堰の場所の参考にはなりそうもない。

ということで、下井を辿るスタート地点は町にあった史跡案内図をもとに確認した十二所神社一の鳥居傍を流れる下井からはじめ、上流へと水路を追っかけ取水口・下井堰を確認。そこから十二所神社まで折り返し、地元の方にお聞きした八郎谷に落ちる地点まで水路を辿った。八郎谷がどこかは分からないが、取敢えず水路が落ちる谷が八郎谷であろうとの思いで下流へと下ったわけである。上井のメモで八郎谷の沢と記したが、それは下井が落ちた沢を確認したゆえの記載ではある。

で、下井のメモであるが、当日の行きつ戻りつを時系列でメモすることはやめ、取水口・下井堰からはじめ、八郎谷に落ちるところまでを上流から下流まで順をおってメモすることにする。そのほうがわかりやすいだろう、といった便宜上の「編集」ではある。

下井堰 下井堰は地元の方がおっしゃった通り、高角地区にあった。場所は樫ノ川に架かる大吉橋の西詰より、土佐北街道の谷側を進んだ上井の流れが土佐北街道に合わさる地点を少し北東に下った辺りである。

下井堰は地元の方がおっしゃった通り、高角地区にあった。場所は樫ノ川に架かる大吉橋の西詰より、土佐北街道の谷側を進んだ上井の流れが土佐北街道に合わさる地点を少し北東に下った辺りである。

上井のメモで上井と下井の連絡道(私注;私が勝手につけた名称)と記したが、上井は土佐北街道に合わさり道の山側に移る地点に川に向かって下りる簡易舗装の道があり、そこを下ると田圃に出るが、その畦道を進むと樫ノ川筋に下りることができ、その少し上流が下井堰である。

堰はコンクリート造り。左岸側に導水路がつくられ水が下る。下井のはじまりの地点である。標高272m。

分水門

導水路の少し下流に水門があり、余水はそこで樫ノ川に戻されていた。水門部は自然地形を石組で補強したものか、石組だけで造られたものか水路を覆い梯子で下りなければならないようになっている。何故にこのような造りにしたのだろう。素人考えでは、洪水時にこの石組で大量の水や砂から水路を護っていたようにも思える。そういえば、上井も取水堰からの導水路水門のある辺りは、今は鉄製のゲートとはなっているが、その隧道と水路の間は小高く築かれた堤状になっていた。

導水路の少し下流に水門があり、余水はそこで樫ノ川に戻されていた。水門部は自然地形を石組で補強したものか、石組だけで造られたものか水路を覆い梯子で下りなければならないようになっている。何故にこのような造りにしたのだろう。素人考えでは、洪水時にこの石組で大量の水や砂から水路を護っていたようにも思える。そういえば、上井も取水堰からの導水路水門のある辺りは、今は鉄製のゲートとはなっているが、その隧道と水路の間は小高く築かれた堤状になっていた。

分水門

5分程歩くと大きな沢とクロスする。そこには水路下流に流れる水を堰止める水門、樫ノ川に水を落とす水門が設けられる。沢水の下井への養水、時によっては川に水を落とすなどの水量調節をおこなっていたのだろう。標高270m。

5分程歩くと大きな沢とクロスする。そこには水路下流に流れる水を堰止める水門、樫ノ川に水を落とす水門が設けられる。沢水の下井への養水、時によっては川に水を落とすなどの水量調節をおこなっていたのだろう。標高270m。

大岩と桟道

大岩を越えると右手、木々の間から谷側に耕地が見えてくる。大岩から数分で分水門。このあたりから分水された水は灌漑用に落とされているように思える。

大岩を越えると右手、木々の間から谷側に耕地が見えてくる。大岩から数分で分水門。このあたりから分水された水は灌漑用に落とされているように思える。

その先、数分歩き、水路が枝尾根を廻り込む突端部にも分水門。標高267m。

沢と水門

数分歩くと小さな沢にあたり、そこに分水門。更に数分先にも水門。上井に比べて分水門の数が多いように思える。これは単なる素人の妄想ではあるが、上井と下井の役割がちがっていたのではないか、とも思えてきた。下井から水を落とせない本山の西部に灌漑用の水を供するために上井が掘られたことは自明のことではあろうが、それと共に傾斜角度の緩い下井への養水の機能も上井にはあったようにも思える。とすれば、上井と下井の掘られた時期も、上井のほうが遅い時期であったのだろうか。

数分歩くと小さな沢にあたり、そこに分水門。更に数分先にも水門。上井に比べて分水門の数が多いように思える。これは単なる素人の妄想ではあるが、上井と下井の役割がちがっていたのではないか、とも思えてきた。下井から水を落とせない本山の西部に灌漑用の水を供するために上井が掘られたことは自明のことではあろうが、それと共に傾斜角度の緩い下井への養水の機能も上井にはあったようにも思える。とすれば、上井と下井の掘られた時期も、上井のほうが遅い時期であったのだろうか。

あれこれと疑問が生じてきた。本山町史でもチェックすれば記録はあるのだろうか。本山町から吉野川を少し下った行川(なめかわ)にも兼山の遺構水路が残るとのこと。その井流も歩いてみたいので、その時にでもどこかの図書館で調べてみようとも思い始めた。

なお、この辺りから標高表示を止める。あまりに緩やかな傾斜のため、GPSのデータでは下流が上流より標高が高くなる。後述するが傾斜角が全体で0.12度程度といったものであり、標高270m弱を誠に緩やかな傾斜で下って行くといった状態である。

土佐北街道筋に出る

土佐北街道から逸れ山側を水路は進む

ほどなく水路傍に2基の歌碑。「秋の暮れ 山脈いづこへか帰る 山口誓子」「長き日の なお永かれと野に遊ぶ 山口渡津女」と刻まれる。平成9年(1997)建立。標高266m。

ほどなく水路傍に2基の歌碑。「秋の暮れ 山脈いづこへか帰る 山口誓子」「長き日の なお永かれと野に遊ぶ 山口渡津女」と刻まれる。平成9年(1997)建立。標高266m。

水路はその先で土佐北街道へと緩やかに下ってゆく。

土佐北街道筋に出る

水路は土佐北街道筋にあわさる。そこに「俳句の道 山口誓子」と書かれた木の標識が立つ。水路は道の山側を溝となって先に進む。土佐北街道を歩いた時、道脇に水路を見ながら歩いたのだが、その時は兼山遺構の水路なとど知る由もなかった。水路の周囲には家屋が多くなってくる。

水路は土佐北街道筋にあわさる。そこに「俳句の道 山口誓子」と書かれた木の標識が立つ。水路は道の山側を溝となって先に進む。土佐北街道を歩いた時、道脇に水路を見ながら歩いたのだが、その時は兼山遺構の水路なとど知る由もなかった。水路の周囲には家屋が多くなってくる。

十二所神社一の鳥居前を横切る

土佐北街道に沿って流れる水路は十二所神社一の鳥居に向かう。下井の取水口の場所が分からず、元山の街中にあった下井、上井の案内をもとに下井の流れる場所を比定し、上流へと遡った場所に戻ってきた。

土佐北街道に沿って流れる水路は十二所神社一の鳥居に向かう。下井の取水口の場所が分からず、元山の街中にあった下井、上井の案内をもとに下井の流れる場所を比定し、上流へと遡った場所に戻ってきた。

ここからはその先、地元の方が落ちるという八郎谷(表記は推定)まで辿ることになる。

一の鳥居下を潜った水路は北に流れを変えその直ぐ先で町中に落ちることなく、町並みより一段高い山裾を西進する。

俳句の道の標識

西進し、本山の町並みを見下ろす地に石碑が立つ。川村一族を顕彰する碑のようだ。嶺北地方の郷族であったよう。

西進し、本山の町並みを見下ろす地に石碑が立つ。川村一族を顕彰する碑のようだ。嶺北地方の郷族であったよう。

その先、「俳句の道 青々・暮石・和生句」と書かれた木の標識が立つ。水路沿いには歌碑は見当たらなかった。

西進する下井の少し上を平行して上井が進む。

●歌碑

「日盛りに蝶のふれあう音すなり 早梅に見し向上の一路哉 松瀬青々」「いつからの一匹なるや水馬 天上へ赤消え去りし曼珠沙華 右城暮石」「つばめかと 思う速さに 土佐の蝶 茨木和生」といった歌碑が土居屋敷跡(上街公園)の東に並ぶようである。

〇土居屋敷跡 案内には、「史跡 土居屋敷跡 Remains of the Doi Residence 土居屋敷跡は戦国時代に本山地方を本貫とした本山氏の土居(館)であった。近世初頭には本山に封ぜられた山内刑部・但馬父子、続いて野中玄番・兼山父子の4代にわたる屋敷となった。兼山時代の土居は上段・中段・下段からなり、入り口下段に文武館、中段に長屋門の諸建物があり、上段に本宅があった。(皆山集)

案内には、「史跡 土居屋敷跡 Remains of the Doi Residence 土居屋敷跡は戦国時代に本山地方を本貫とした本山氏の土居(館)であった。近世初頭には本山に封ぜられた山内刑部・但馬父子、続いて野中玄番・兼山父子の4代にわたる屋敷となった。兼山時代の土居は上段・中段・下段からなり、入り口下段に文武館、中段に長屋門の諸建物があり、上段に本宅があった。(皆山集)

兼山失脚後は藩士の在番が置かれ、享保3(1718)以降は本山倉番、土居門番が配置された。 参勤交代に土佐街道(北街道)が用いられるようになると参勤交代時の藩主の宿泊所にあてられ、以後「本山御殿」と称されるようになる。この土居屋敷を中心に周辺に「土居下町」と呼ばれる小規模な町場が形成されていた。明治になって建物は取り壊され、跡地は桜の公園として整備されている。(史跡) 本山町教育委員会」とあった。

●少し昔の「本山土居跡」案内

Google Street Viewで土井館跡を見ていると、現在の案内ではない古い案内が立っていた。説明が少し詳しいので掲載しておく:

「本山土居跡土地の豪族本山氏の土居の一つで 天正十七年(1586)長宗我部検地当時は本山采女が住んでいた。山内一豊の土佐入国後 慶長六年(1601)山内刑部 (永原一照)が本山千 三百石を与えられてここに住んだが、その子但馬は私曲の罪によって元和六年(1620)知行を没収されて 佐川の深尾家に預けられたためそれ以来本山土居はしばらく領主不在となった。

寛永七年(1630)野中直継が本山土居を預けられて千石を加増せられ養嗣子兼山も当然これを受けついだ。 兼山は藩主忠義の厚い信頼をえて藩奉行職として敏腕を発揮したが本山領主としても吉野川の支流の樫ノ川や本能津川に下津野堰、トドノ堰、ノボリ立堰、カタシ山堰 井口堰を設けて用水をひいて多くの新田を開発し、その余沢を現在にまで及ぼしている。又寛永二十年(1643)に発せられた「本山掟」は兼山と領民をつなく歴史的文書といえよう。

寛文三年(1663)兼山失脚後本山土居は山内下総に次いで孕石頼母らによって管理されたが明治になってすべての建物が取りこわされ、今はその石垣にわずかに面影をしのぶばかりである」。

下津野堰は樫ノ川にあったようだが、その他は不詳。

●本山掟

兼山は、本山掟とか、国中掟、広瀬浦掟などを作って、農政を行っている。本山掟の内容は;

〇お上や法律にそむかないこと。

〇荒地が少しでも残らないように開き、田地にせよ。精を出して開けば開 けばほうびをあたえる。3年・5年・7年の間は年貢を取らない。

○年貢は全部11月までにおさめよ。畑作の年貢分は6月までに全部おさめよ。

○作った米の3分の1は百姓のとり分であるが、秋冬はぞうすいを食べよ。春までたくわえずに、めしや酒にして食べてしまったものは死刑にする。

庄屋はよく調べて、そむいているものがないようにせよ。かくしておいてあとでわかったら、庄屋もともに処分する。

○酒を買って飲んだり、朝ねをしてはならない。そむく者があれば銀三匁(およそ6000円)の罰金をとる。赤面三匁〉赤面三匁、生酔い五匁、千鳥足十匁。

○家や着物がそまつなことはかまわない。法で定めているより良くすることは許さない。 このおきてにそむく者があれば、本人はもちろん庄屋も罰する」といったもの。

厳しい施策をとったと言われるが、実際にこんな掟を見ると農民の怨嗟を買ったということも頷ける。

●土居

土佐では城館のことを「土居」と称していた。幕府の一国一城制により支城は破却されるが支城のあったところは要衝の地。山内氏も土佐入国に際し、佐川、窪川、本山、宿毛、中村、安芸といった要衝の地に土佐入国以前の掛川以来の重臣を配し、破却された城近くに館を構え領国経営にあたった。これが土居制度であり、本山土居、安芸土居などと称された。

崖手前で南に折れる

町並みの中を西進する水路は時に上に鉄網やコンクリートで蓋をされる。少し進むと鉄網の下、水路から下に分流する箇所がある。昔は一面の田圃であったのだろうが、は家並みが軒を連ねる。

町並みの中を西進する水路は時に上に鉄網やコンクリートで蓋をされる。少し進むと鉄網の下、水路から下に分流する箇所がある。昔は一面の田圃であったのだろうが、は家並みが軒を連ねる。

ほどなく水路は崖の手前で南に道路に沿って流路を変える。流路を変える地点の道の反対側に「←上の坊・山内刑部の墓」「土居屋敷 170m→」の標識が立つ。

崖を旧道に下る坂道を左に逸れる

草に覆われた水路脇の土径を進むと水路崖側に鉄製の手摺が現れる。何のために手摺が設けられたのか、その理由はよくわからない。手摺が切れるその先、分水門が設けられ、コンクリート補強された分水路から猛烈な勢いで水が旧国道筋へと落ちてゆく。

草に覆われた水路脇の土径を進むと水路崖側に鉄製の手摺が現れる。何のために手摺が設けられたのか、その理由はよくわからない。手摺が切れるその先、分水門が設けられ、コンクリート補強された分水路から猛烈な勢いで水が旧国道筋へと落ちてゆく。

●旧国道へ落ちた水は何処へ

余りに勢いのいい分水が何処に流れ落ち、何処に向かうのか、ちょっと気になる。いい塩梅、というか水門調整の作業道が旧国道へと下りている。作業道を下りると旧国道へと下る坂道を潜り、旧国道に沿って町へと東進していた。

余りに勢いのいい分水が何処に流れ落ち、何処に向かうのか、ちょっと気になる。いい塩梅、というか水門調整の作業道が旧国道へと下りている。作業道を下りると旧国道へと下る坂道を潜り、旧国道に沿って町へと東進していた。

八郎谷に落ちる

分水門の先は一瞬水路脇に土盛はなく、コンクリート水路枠上をバランスを取りなながら進む。直ぐ水路に沿った土径が現れ先に進むと水路が急傾斜となった先で水が谷に落ちる。この谷が地元の方に教えて頂いた八郎谷(表記は「はちろうだに」の音から推測)だろう。これで樫ノ川の取水口、下井堰から下った下井はお終いとなる。

分水門の先は一瞬水路脇に土盛はなく、コンクリート水路枠上をバランスを取りなながら進む。直ぐ水路に沿った土径が現れ先に進むと水路が急傾斜となった先で水が谷に落ちる。この谷が地元の方に教えて頂いた八郎谷(表記は「はちろうだに」の音から推測)だろう。これで樫ノ川の取水口、下井堰から下った下井はお終いとなる。

下井堰の標高は272m、八郎への落ち口は標高261mだが、八郎谷に急斜面で落ちる地点の標高は265mほど。おおよお4キロを7mから8mといった落差で流れてきたことになる。角度は0.12程度といった超緩やかな傾斜で下ってきたことになる。

●八郎谷の西

地元の方の話では兼山が造った下井はこの八郎谷に落ちてお終いのようであるが、水路は八郎谷を越えて西に進むという。

地元の方の話では兼山が造った下井はこの八郎谷に落ちてお終いのようであるが、水路は八郎谷を越えて西に進むという。

下井とは関係ないのだが、どのようにして谷を越えて西進するのかと、一度旧国道に下り八郎谷に足を踏み入れる。直ぐ八郎谷に落ちる水路確認。

一度谷に落ちた水はその直ぐ下流にある堰で分流され旧国道に沿って西進。少し進んだところで民家裏手に入り込み、その直ぐ先で水路に落ちて終わっていた。

一度谷に落ちた水はその直ぐ下流にある堰で分流され旧国道に沿って西進。少し進んだところで民家裏手に入り込み、その直ぐ先で水路に落ちて終わっていた。

これで、土佐北街道散歩の時に出合った野中兼山の遺構、水路歩きフリークには少々萌えながらも時間がなく辿ることのできなかった上井と下井をカバーした。イントロでもメモしたように、藪漕ぎもなく隧道迂回にと念のために用意したロープを使うこともなく、至極快適な水路歩きであった。

次回は、本山町の少し下流、行川(なめかわ)筋にも残るという兼山の利水遺構を辿ってみようと思う。この井筋もほとんど詳しい資料がない。一応ロープは用意するが、今回の上井、下井のような快適な井流歩きであることを願う。

土佐の遍路歩きの途次、香長平野を流れる物部川や高知市の春野町(かつての吾川郡春野町)の利水・治水事業、足摺の呂津の湊造成などで野中兼山の事績メモは していたのだが、本山が野中家の所領地であったことも知らず、上井(うわゆ)、下井(したゆ)のことなど何も知らず、街中にあった案内によりはじめて知ることになった。

水路フリークには上井、下井という言葉の響きも相まって水路を辿ってみたいと思いながらも、当日は時間に余裕がなく水路歩きは後日を期し、案内にあった略図を頼りに上井と下井の流れる場所の確認に留めた。

案内図の概略図を頼りに流路を探すと、ふたつの流れは本山町の山裾、少し高台に鎮座する十二所神社の参道を横切っていた。上井は神社の二の鳥居辺りで参道を東西にクロスし、下井は一の鳥居傍をクロスしていた。土佐北街道散歩で十二所神社の一の鳥居前を辿っており、知らず下井に沿って歩いていたわけである。

本山の街中を流れる上井、下井の手掛かりとなる場所はわかった。また、地元に方にお話を聞き、取水口は土佐北街道歩きで渡った樫ノ川にあること、上井の取水堰は吉延、下井の取水堰は高角にあり、本山の町へと東流し天神地区で??野川支流に落ちるということも教えて頂いた。

で、土佐北街道をすべて歩き終えた後、日も置かず上井、下井歩きに出かけることにしたのだが、情報がまったく検索でヒットしない。兼山の事績であるからには、情報に困ることなないだろうとの思惑が外れてしまった。

仕方なく、当初のプラニングでは上井、下井ともその流れを確認した十二所神社の参道口から水路を追っかけ取水堰まで辿り、折り返し支流に落ちるところまで歩くか、上井に関しては土佐北街道散歩の参考にした『土佐の道 その歴史を歩く:山崎清憲(高知新聞社)』にあった、吉延で樫ノ川を渡ると兼山の造った用水路の取水堰が見えるとある記事を頼りに、その取水堰からスタートする選択肢はこのふたつ。 あれこれ考え、結局上井は取水堰が見付かればそこから下流に十二所神社まで下る。そこから下井に乗り換え取水堰まで追っかけ、十二所神社まで戻り、今度はそこから上井に乗り換え用水路が落ちる吉野川支流まで辿り、再び十二所神社まで戻り下井を下るという段取りとした。

上井の取水堰からスタートとしたのは、国土地理院の地図をチェックすると樫ノ川に架かる大吉橋の少し上流に堰らしき記号が記されていたためである。実際はこの地図に記された場所とは異なっていたのだが、すぐに取水堰は見つかりおおよそ上述の計画通りで歩けた。また、水路が天神地区で吉野川支流に落ちるという情報も、散歩に途次出合った地元の方に上井は伊勢谷川に落ち、下井はその手前の八郎谷に落ちる、といったことをお聞きした。この情報がなければ終点がはっきりせず相当混乱することになったかと思う。誠にありがたかった。

で、当日。水路歩きであれば手堀り隧道もあるだろう、とすれば隧道部迂回路で藪漕ぎもあるだろう、場合に拠れば高巻きする必要があるかもしれないとロープなども用意し散歩にでかけたのだが、下井で一箇所だけ大岩下を抜けるといった箇所があったがその横には鉄の桟道がつけられており、なんの問題もなし。藪漕ぎも高巻も必要なく、ロープの出番もない。距離も上井が5キロ強、下井が4キロ強ほどの誠に快適な水路歩きであった。

なお当日は行きつ戻りつの水路トレースではあったが、水路メモはそれぞれ取水堰から落ち口まで一気通貫に記することにする。

本日のルート;

上井を辿る

上井堰>土佐北街道の右手、谷側を進み最初の沢を越える>石橋のある沢を越える>土佐北街道の左手に移る>土佐北街道を左に逸れる>車道を逸れて山に入る獣防止柵>沢に水門>本山の町並みが見えてくる>「城山の森」の標識>沢を越える>歌碑2基>工事箇所>十二社神社の二の鳥居傍をクロス>散策路案内>山裾の生活道を西進>上の坊への道をクロス>八郎谷を渡る>天神参道クロス>沢をクロス>里の舗装道をクロス舗装された道をクロス>伊勢谷川に落ちる

下井を辿る

下井堰>分水門>分水門>沢と分水門>隧道と桟道分水門>沢と水門>土佐北街道筋に出る>土佐北街道から逸れ山側を水路は進む>2基の歌碑>土佐北街道筋に出る>十二所神社一の鳥居前を横切る>俳句の道の標識>崖手前で南に折れる>崖を旧道に下る坂道を左に逸れる>分水門>八郎谷に落ちる

|

| 上井と下井の流路 |

高知県長岡郡本山町の上井と下井を辿る

吉延の樫ノ川・大吉橋へ

この道筋は先日歩いた土佐藩参勤交代道である土佐北街道。その時は気づかなかったのだが、道の右手、谷側に水路が流れる。上井の流れのようである。

上流に目を転じると、橋の西詰、水路が土佐北街道を潜った先、樫ノ川に沿って水路が南に延びている。この水路を辿れば取水堰に向かえそうだ。取水堰から手堀り隧道などに入ればトレースが厄介だなあ、などと思っていたのだがその心配はなかった。もっとも、自然水路は高きから低きに流れるわけで、等高線から考えれば隧道を抜いた場合、その理屈に合わなくなり、とすれば水路は樫ノ川に沿って流れるだろうとの予測はしており、その予測があたったようだ。

■上井を辿る■

上井堰

国土地理院に記載された堰らしき記号はその少し上流。堰の場所の予測は外れたが、結果オーライではあった。標高は329m。

土佐北街道の右手、谷側を進み最初の沢を越える

18分ほど歩き、おおよそその比高差が20mほどのギャップとなったところで最初の沢とクロスする。水路には簡易水門が設けられている。下は直ぐ川であり時に応じ水を川に放流するのだろう。

水路橋のある沢を越える

土佐北街道の左手に移る

〇下井堰との連絡道

上井が土佐北街道に合わさりその下を潜る地点から右手に下りる簡易舗装の道がある。そこを下ると田圃に出るが、その畦道を樫ノ川に向かって進むと下井堰の近くに出る。

下井は取水堰の場所がはっきりせず、上述の如く十二所神社から下井堰まで追っかけたのだが、その戻りに上を通る土佐北街道に出る道として利用した。下井堰傍から杉林を這い上がろうかとも思ったのだが、国土地理院地図に上述、土佐北街道合流点から樫ノ川に向かって実線が描かれている。川の近くで線は途切れるが、なんとかなるだろうと歩いてみたら土佐北街道に出た。軽々に杉林を這い上がらなくてよかった。なお、国土地理院の地図に記載されていない部分は田圃の部分である。

土佐北街道を左に逸れる

車道を逸れて山に入る

獣防止柵

水路の谷側にも柵が設けられていたが、それも直ぐに無くなり、竹林や杉林の中を10分ほど歩くと南に切れ込んだ沢に出合う。

沢に水門

本山の町並みが見えてくる

「城山の森」の標識

〇城山

本山城。本山氏の居城。全盛期は土佐郡、吾川郡そして高岡郡の東部までをその領地とした。勢力の拡大により居城を本山城から朝倉城に移るも、永禄3年(1560)長曾我部勢が本山城を攻撃。本山氏は朝倉城を焼き本山城に戻り長曾我部勢と対峙。が、長曾我部勢の攻勢に抗せず城を開き東の瓜生野に退くも元亀年間に本山氏は長宗我部氏の軍門に降った。

Wikipediaに拠れば、「江戸時代には既に城は廃れており、山内一豊は家老の山内刑部(永原一照)に本山一帯の支配を任せ、本山市街の西側の丘に邸(土居)を作りこれを支配した。これが現在の上街公園であり、本山城とは別の場所である。ここには奉行職野中兼山も住んだと言われている」とあった。

沢を越える

水路を進み南に入り込んだ沢筋に。ここで沢水が水路へと養水する。標高299m。

歌碑2基

その先、北に突き出た枝尾根を水路が廻り込む手前にも歌碑。「みちにしく 花吹雪とはなりにけ理 阿波野青畝」とあった。平成12年(2000)建立。標高296m。

●俳句の道

本山町には同町出身の俳人右城暮石先生を顕彰し、著名俳人の句碑を20基ほど町の各所に建てて巡れるようにしているようだ。

砂防工事箇所

十二社神社の二の鳥居傍をクロス

鳥居手前には地神さまらしき幾多の祠が並ぶ。どこかからか移されたのだろうか。 水路は二の鳥居傍をクロスし西に抜ける。

鳥居前には「↑66m 十二所神社」「→495m本山城跡」「→594m 上の坊」「→662m 山内刑部墓所」といった散策案内があった。

本山城は上述した。上の坊、山内刑部墓所は後程メモする。

●十二所神社

本山城は上述した。上の坊、山内刑部墓所は後程メモする。

●十二所神社

社の由来案内に拠れば、沿革は「長徳寺文書」に承元2(1209)年の「十二所、供田」が初見とあるように古き社である。また弘安11(1288)年2月の文書には「土佐国吾橋山長徳寺若王子古奉祀熊野山十二所権現当山之地主等為氏伽藍経数百歳星霜之処也(以下略)」と、ある。熊野十二所権現を勧請したものだろう。

平安末期、この地は熊野社領の荘園・吾橋(あがはし)荘が設置されており、熊野十二社権現が勧請されることは至極自然なことであろうかと思える。

「土佐州郡志」に「帰全山、或は之を別宮山と謂う 旧(もと)十二所権現社有り今は無し」と記し、当社が古代から中世にかけて、吉野川対岸の帰全山に鎮座して居たが、戦国乱世の永禄年中、本山氏と長宗我部氏との合戦で兵火に罹災し、帰全山から永田村今宮に移り、慶長15(1610)年5月に再建され、寛永15(1638)年12月、領主野中兼山公のとき、現在地に遷った。

明治元(1868)年、十二所大権現を十二所神社と改称。

●十二所権現

熊野の神々のことを熊野権現(くまのごんげん)と称する。熊野三山(本宮・新宮・那智)のそれぞれの主祭神をまとめて呼ぶ場合は熊野三所権現といい、熊野三所権現と熊野三山に祀られる他の神々(五所王子・四所明神)を合わせて熊野十二所権現と称する。

平安末期、この地は熊野社領の荘園・吾橋(あがはし)荘が設置されており、熊野十二社権現が勧請されることは至極自然なことであろうかと思える。

「土佐州郡志」に「帰全山、或は之を別宮山と謂う 旧(もと)十二所権現社有り今は無し」と記し、当社が古代から中世にかけて、吉野川対岸の帰全山に鎮座して居たが、戦国乱世の永禄年中、本山氏と長宗我部氏との合戦で兵火に罹災し、帰全山から永田村今宮に移り、慶長15(1610)年5月に再建され、寛永15(1638)年12月、領主野中兼山公のとき、現在地に遷った。

明治元(1868)年、十二所大権現を十二所神社と改称。

●十二所権現

熊野の神々のことを熊野権現(くまのごんげん)と称する。熊野三山(本宮・新宮・那智)のそれぞれの主祭神をまとめて呼ぶ場合は熊野三所権現といい、熊野三所権現と熊野三山に祀られる他の神々(五所王子・四所明神)を合わせて熊野十二所権現と称する。

●領主野中兼山

本山は野中兼山の領地であった。江戸時代初期の土佐藩家老。藩政改革を実践し、港湾修築、河川の利水・治水事業による新田開発など功績を上げるも、その過酷とも言われる施策により政敵との対立を深め、後年は罷免・失脚し失意の中虚しくなった。

残された家族への処遇も過酷であり、男系が絶えるまで幽閉生活が40年以上続いたという。この間の事は『婉という女;大原富枝』に詳しい。婉は兼山の娘。4歳で幽閉され、以降40年間外部との接触を禁じられ、43歳で幽閉を解かれた。

散策路案内

本山は野中兼山の領地であった。江戸時代初期の土佐藩家老。藩政改革を実践し、港湾修築、河川の利水・治水事業による新田開発など功績を上げるも、その過酷とも言われる施策により政敵との対立を深め、後年は罷免・失脚し失意の中虚しくなった。

残された家族への処遇も過酷であり、男系が絶えるまで幽閉生活が40年以上続いたという。この間の事は『婉という女;大原富枝』に詳しい。婉は兼山の娘。4歳で幽閉され、以降40年間外部との接触を禁じられ、43歳で幽閉を解かれた。

散策路案内

山裾の生活道を西進

上の坊への道をクロス

●上の坊

〇南学

土佐を歩いていると、、雪蹊寺の案内にもあったように時に「南学」という朱子学派が顔を出す。歩き遍路で三十三番札所を打ったとき、そこには「江戸時代初期には「南学発祥の道場」といわれ天室僧正が朱子学南学派の祖として活躍、野中兼山などの儒学者を生み出した」との案内もあった。コトバンクによれば「天文 17 (1548) 年南村梅軒により南海の地土佐に興った朱子学派。海南学派ともいう。京学,東学に対する称。四書を重んじ,道学者的態度を固持するとともに実践躬行を尊び,実際政治に参与した。

梅軒のあと,吸江庵の忍性,宗安寺の如淵,雪蹊寺の天室らを経て,谷時中にいたって仏教から完全に独立し,基礎を固めた。その門人に野中兼山,小倉三省,山崎闇斎が出た。のち三省の門下から,谷一斎,長沢潜軒,大高坂芝山らが出,また闇斎の門弟,谷秦山が帰国して,南学を振興した。

人間系譜は以上のようにたどれるものの,三省が世を去り,兼山が失脚して藩府より南学派は弾圧を受けて両人の門人や闇斎も土佐を去り,土佐における南学派は一時中絶した。秦山が復興した教学は三省,兼山までの本来の南学と質を異にし,京,江戸の学風の移入とみることができる。もっとも秦山は大義名分論に立つ尊王思想を説き,幕末勤王運動に影響を与えたが,こうした政治と結びついた強い実践性の点では,広い意味での南学は一貫している」とあった。

〇山崎闇斎

江戸時代前期の儒学者・神道家・思想家。朱子学者としては南学派に属する。闇斎によって論じられた朱子学を「崎門学」または「闇斎学」という。君臣の厳格な上下関係を説き、大義名分を重視した。

闇斎は朱子学だけでなく神道についても論じた。吉川惟足の吉川神道を発展させて神道と儒教を合わせた「垂加神道」を創始し、そこでも君臣関係を重視した。垂加神道は、神を信仰し、天皇を崇拝するというもの。天照大御神に対する信仰を大御神の子孫である天皇が統治する道を神道であると定義づけ、天皇への信仰、神儒の合一を主張し、尊王思想の高揚をもたらした 以上のような闇斎の思想は、水戸学・国学などとともに、幕末の尊王攘夷思想(特に尊王思想)に大きな影響を与えた。

〇山内刑部夫妻の墓所

案内には「山内家の家老であった。山内一豊の土佐入国に際して、その軍功から本山千三百石知行本山城に配され、本山土居初代藩主として慶長6年(1601)に本山に入っている。

慶長8年の瀧山一揆の鎮定に努め、元和元年(1615)の大阪の役には高知城の城代を務めた。元和6年、63歳で病没」とあった。

●瀧山一揆

土佐に入国した山内家に対し、改易された長曾我部氏の遺臣、下級武士である郷士に扇動されて起きた百姓一揆。年貢の納入を拒み北山の瀧山に籠り抵抗するも鎮圧される。首謀者は断罪とするも百姓らの罪を不問に伏す。但し、一領具足とも言われ、長曽我部氏の兵農未分離の農兵隊でもあった百姓より武器を召し上げるのが条件でもあった。

この一揆は山内家に対する長曽我部遺臣の最後の抵抗とも言われ、この事件以降、長曽我部氏の影響下にあった一領具足衆は弱体化することになる。

本山町の吉野川対岸の山中に北山の地名がある。瀧山はその辺りなのだろう。

八郎谷を渡る

後程記すことになるが、この谷へと「下井」が落ちる。水路歩きの途中出合った地元の方より「上井」は「伊勢谷」に落ち、「下井」は「八郎谷」に落ちるとお聞きしていた。音だけで表記は確認しなかったのだが、この谷が「八郎谷」だろう。

沢には鉄製の水門が設けられていた、時に応じ水門を閉じ先に水を流したり、水門を開け沢に排水したりと調節しているのだろう。標高273m。

天神参道クロス

沢をクロス

舗装された道をクロス

伊勢谷川に落ちる

上井は𠮷野川本流ではなく、その支流に落ちる、という事を知らなければこの谷筋を越えた先に水路を求め彷徨うことになったかと思う。偶々上井筋で出合った地元の方に挨拶し、何気ない話の中で教えて頂いた情報が誠に役立った。感謝。

上井散歩はここまで。予想に反し、手堀り隧道の迂回や藪漕ぎもなく結構快適に歩くことができた。距離はおおよそ5キロほどだろうか。樫ノ川の上井堰での取水口の標高は329m。この地が280m。5キロを70m、ということは100mで1.4mほど下ることになる。傾斜角は0.80度といったところだろうか。

■下井を辿る■

地元の方の話では高角に取水堰があるとのことで国土地理院の地図をチェックすると高角に堰らしき記号が記される。が、この記号、上井堰の辺りにもあり、当初はその記号箇所が上井堰と予測していたのだが、結果的には上井堰はその記号よりずっと下流であり堰とは一致しなかった。ために、下井堰の場所の参考にはなりそうもない。

ということで、下井を辿るスタート地点は町にあった史跡案内図をもとに確認した十二所神社一の鳥居傍を流れる下井からはじめ、上流へと水路を追っかけ取水口・下井堰を確認。そこから十二所神社まで折り返し、地元の方にお聞きした八郎谷に落ちる地点まで水路を辿った。八郎谷がどこかは分からないが、取敢えず水路が落ちる谷が八郎谷であろうとの思いで下流へと下ったわけである。上井のメモで八郎谷の沢と記したが、それは下井が落ちた沢を確認したゆえの記載ではある。

で、下井のメモであるが、当日の行きつ戻りつを時系列でメモすることはやめ、取水口・下井堰からはじめ、八郎谷に落ちるところまでを上流から下流まで順をおってメモすることにする。そのほうがわかりやすいだろう、といった便宜上の「編集」ではある。

下井堰

上井のメモで上井と下井の連絡道(私注;私が勝手につけた名称)と記したが、上井は土佐北街道に合わさり道の山側に移る地点に川に向かって下りる簡易舗装の道があり、そこを下ると田圃に出るが、その畦道を進むと樫ノ川筋に下りることができ、その少し上流が下井堰である。

堰はコンクリート造り。左岸側に導水路がつくられ水が下る。下井のはじまりの地点である。標高272m。

分水門

分水門

ほどなく水管を通り地中に入るが直ぐ地表に現れる。何故に少々唐突にこの箇所だけ水管で抜ける?地図をチェックするとこの水管部に小さな沢が落ちていた。沢を水管で越えているのだろう。

沢と分水門

沢と分水門

大岩と桟道

その先、数分歩き、水路が枝尾根を廻り込む突端部にも分水門。標高267m。

沢と水門

あれこれと疑問が生じてきた。本山町史でもチェックすれば記録はあるのだろうか。本山町から吉野川を少し下った行川(なめかわ)にも兼山の遺構水路が残るとのこと。その井流も歩いてみたいので、その時にでもどこかの図書館で調べてみようとも思い始めた。

なお、この辺りから標高表示を止める。あまりに緩やかな傾斜のため、GPSのデータでは下流が上流より標高が高くなる。後述するが傾斜角が全体で0.12度程度といったものであり、標高270m弱を誠に緩やかな傾斜で下って行くといった状態である。

土佐北街道筋に出る

土佐北街道から逸れ山側を水路は進む

前方、一段低いところにに本山の町並みが見えてくる。用水路が開かれらた当時は一面の田圃ではあったのだろう。

2基の歌碑

2基の歌碑

水路はその先で土佐北街道へと緩やかに下ってゆく。

土佐北街道筋に出る

十二所神社一の鳥居前を横切る

ここからはその先、地元の方が落ちるという八郎谷(表記は推定)まで辿ることになる。

一の鳥居下を潜った水路は北に流れを変えその直ぐ先で町中に落ちることなく、町並みより一段高い山裾を西進する。

俳句の道の標識

その先、「俳句の道 青々・暮石・和生句」と書かれた木の標識が立つ。水路沿いには歌碑は見当たらなかった。

西進する下井の少し上を平行して上井が進む。

●歌碑

「日盛りに蝶のふれあう音すなり 早梅に見し向上の一路哉 松瀬青々」「いつからの一匹なるや水馬 天上へ赤消え去りし曼珠沙華 右城暮石」「つばめかと 思う速さに 土佐の蝶 茨木和生」といった歌碑が土居屋敷跡(上街公園)の東に並ぶようである。

〇土居屋敷跡

兼山失脚後は藩士の在番が置かれ、享保3(1718)以降は本山倉番、土居門番が配置された。 参勤交代に土佐街道(北街道)が用いられるようになると参勤交代時の藩主の宿泊所にあてられ、以後「本山御殿」と称されるようになる。この土居屋敷を中心に周辺に「土居下町」と呼ばれる小規模な町場が形成されていた。明治になって建物は取り壊され、跡地は桜の公園として整備されている。(史跡) 本山町教育委員会」とあった。

●少し昔の「本山土居跡」案内

Google Street Viewで土井館跡を見ていると、現在の案内ではない古い案内が立っていた。説明が少し詳しいので掲載しておく:

「本山土居跡土地の豪族本山氏の土居の一つで 天正十七年(1586)長宗我部検地当時は本山采女が住んでいた。山内一豊の土佐入国後 慶長六年(1601)山内刑部 (永原一照)が本山千 三百石を与えられてここに住んだが、その子但馬は私曲の罪によって元和六年(1620)知行を没収されて 佐川の深尾家に預けられたためそれ以来本山土居はしばらく領主不在となった。

寛永七年(1630)野中直継が本山土居を預けられて千石を加増せられ養嗣子兼山も当然これを受けついだ。 兼山は藩主忠義の厚い信頼をえて藩奉行職として敏腕を発揮したが本山領主としても吉野川の支流の樫ノ川や本能津川に下津野堰、トドノ堰、ノボリ立堰、カタシ山堰 井口堰を設けて用水をひいて多くの新田を開発し、その余沢を現在にまで及ぼしている。又寛永二十年(1643)に発せられた「本山掟」は兼山と領民をつなく歴史的文書といえよう。

寛文三年(1663)兼山失脚後本山土居は山内下総に次いで孕石頼母らによって管理されたが明治になってすべての建物が取りこわされ、今はその石垣にわずかに面影をしのぶばかりである」。

下津野堰は樫ノ川にあったようだが、その他は不詳。

●本山掟

兼山は、本山掟とか、国中掟、広瀬浦掟などを作って、農政を行っている。本山掟の内容は;

〇お上や法律にそむかないこと。

〇荒地が少しでも残らないように開き、田地にせよ。精を出して開けば開 けばほうびをあたえる。3年・5年・7年の間は年貢を取らない。

○年貢は全部11月までにおさめよ。畑作の年貢分は6月までに全部おさめよ。

○作った米の3分の1は百姓のとり分であるが、秋冬はぞうすいを食べよ。春までたくわえずに、めしや酒にして食べてしまったものは死刑にする。

庄屋はよく調べて、そむいているものがないようにせよ。かくしておいてあとでわかったら、庄屋もともに処分する。

○酒を買って飲んだり、朝ねをしてはならない。そむく者があれば銀三匁(およそ6000円)の罰金をとる。赤面三匁〉赤面三匁、生酔い五匁、千鳥足十匁。

○家や着物がそまつなことはかまわない。法で定めているより良くすることは許さない。 このおきてにそむく者があれば、本人はもちろん庄屋も罰する」といったもの。

厳しい施策をとったと言われるが、実際にこんな掟を見ると農民の怨嗟を買ったということも頷ける。

●土居

土佐では城館のことを「土居」と称していた。幕府の一国一城制により支城は破却されるが支城のあったところは要衝の地。山内氏も土佐入国に際し、佐川、窪川、本山、宿毛、中村、安芸といった要衝の地に土佐入国以前の掛川以来の重臣を配し、破却された城近くに館を構え領国経営にあたった。これが土居制度であり、本山土居、安芸土居などと称された。

崖手前で南に折れる

ほどなく水路は崖の手前で南に道路に沿って流路を変える。流路を変える地点の道の反対側に「←上の坊・山内刑部の墓」「土居屋敷 170m→」の標識が立つ。

崖を旧道に下る坂道を左に逸れる

●旧国道へ落ちた水は何処へ

八郎谷に落ちる

下井堰の標高は272m、八郎への落ち口は標高261mだが、八郎谷に急斜面で落ちる地点の標高は265mほど。おおよお4キロを7mから8mといった落差で流れてきたことになる。角度は0.12程度といった超緩やかな傾斜で下ってきたことになる。

●八郎谷の西

下井とは関係ないのだが、どのようにして谷を越えて西進するのかと、一度旧国道に下り八郎谷に足を踏み入れる。直ぐ八郎谷に落ちる水路確認。

これで、土佐北街道散歩の時に出合った野中兼山の遺構、水路歩きフリークには少々萌えながらも時間がなく辿ることのできなかった上井と下井をカバーした。イントロでもメモしたように、藪漕ぎもなく隧道迂回にと念のために用意したロープを使うこともなく、至極快適な水路歩きであった。

次回は、本山町の少し下流、行川(なめかわ)筋にも残るという兼山の利水遺構を辿ってみようと思う。この井筋もほとんど詳しい資料がない。一応ロープは用意するが、今回の上井、下井のような快適な井流歩きであることを願う。