旧土佐中村市(現四万十市)の四万十川右岸より足摺岬突端に建つ金剛福寺までをメモする。その距離おおよそ50キロ弱だろうか。四万十市と土佐清水市を画する伊豆田峠を越えた市野瀬に真念庵がある。そこまでおおよそ12キロ。この地は足摺岬にある38番金剛福寺と土佐最後の札所、宿毛市の39番延光寺への分岐点。多くのお遍路さんは真念庵より金剛福寺を打ち、此の地まで打ち戻り宿毛の延光寺を目指すと言う。

その真念庵から先、時に「あしずり遍路道」の案内が立っていた。真念庵にあった案内には、 「真念庵から足摺三十八番札所金剛福寺までは、約十四キロメートルの遍路道が残っています」とのみの案内があった。当日は「あしずり遍路道」の標識が旧遍路道として残る道筋の指導標とは思わず、単に金剛福寺への遍路道標識と思っていた。

「あしずり遍路道」の標識が旧遍路道への指導標とわかったのは、メモの段階で土佐清水市の「あしずり遍路道」の案内を知ったことによる。そこには、真念庵から金剛福寺までの間に、10余の遍路道名とともにマークが示されていた。国道改修工事から逃れ、現在に残された旧遍路道が約14キロ整備されているようである。

遍路名とマークだけでルートが示されていないのが少々残念ではあるが、遍路道マークの場所から推測すると、それは国道筋を逸れた山道・沢筋といったルートのようである。「あしずり遍路道」の標識は旧遍路道への出入り口指導標であった。

当日は知らず、いくつかの「あしずり遍路道」を辿ったが、ほとんどが後の祭り。 「あしずり遍路道:標識をもとにGoogle Street Viewでそのルートを推測するという為体(ていたらく)であった。 事前準備なし、ほとんど成り行き任せのお散歩をその基本としているため、思いがけない出合いの楽しみもあるが、残念!との想いも多くある。室戸岬東岸でも多くの旧遍路道を見逃したが、足摺岬東岸でも同様の想いを残すことになった。

共に土佐を代表する岬の東岸。この2地域はもう一度しっかり旧遍路道をトレースしようと思う。 ともあれ、メモを始める。

本日のルート;

四万十大橋

先回の散歩では往昔の遍路道は下田の渡しへの道筋であろうと四万十川河口部の渡船場へと向かったのだが、事前の準備不足で渡船は予約制とのことで渡船できず、また、それよりなにより下田の渡しは昭和初期から開始されたとのことを知り、往昔の四万十川の渡しがあったとされる高島の渡し、現在の竹島大師堂まで辿った。

現在は高島の渡し・竹島の渡しは運行されておらず、お遍路さんは上述下田渡しを利用するか、四万十大橋を渡り四万十川右岸に移ることになるわけだが、今回の散歩は澄禅や真念も辿ったであろう竹島・山路の渡しにより近い四万十大橋を渡り、四万十川右岸に移る。

●山路の渡し跡 四万十大橋の南北に、四万十川と中筋川を分ける砂洲・河川敷が続く。高島の渡し・竹島から四万十川右岸に渡る山路の渡し跡は、四万十川に沿って走る国道321号を北に進み、国道が中筋川右岸から中州・河川敷に入り、四万十川に後川が合流するあたりにあった。

四万十大橋の南北に、四万十川と中筋川を分ける砂洲・河川敷が続く。高島の渡し・竹島から四万十川右岸に渡る山路の渡し跡は、四万十川に沿って走る国道321号を北に進み、国道が中筋川右岸から中州・河川敷に入り、四万十川に後川が合流するあたりにあった。

この河川敷のどこかに往昔の竹島・山路の渡しの船着き場があったのだろう。

●旧中村市

更に上流、四万十川・中筋川・後川により形成された沖積平野にかつての幡多郡の中心地であった旧中村市(現在四万十市)がある。

平成17年(2005)に西土佐村と合併し四万十市となる。Wikipediaには「国造が割拠した7世紀には、中村は、都佐国造ではなく波多国造の領土に属していた。律令制が敷かれると、都佐国造と波多国造が合併して土佐国となり、旧の波多国造の領土は幡多郡となった。

戦国時代には土佐一条氏の城下町となり、「土佐京都」と呼ばれるように京都をモデルとした都市造りが行われ、幡多郡の中心地へと発展した。しかし、土佐一条氏は、天正時代になると、高知を本拠地とする長宗我部氏によって倒され、長宗我部氏の領内に入れられた。

江戸時代になると、長宗我部氏から山内氏に統治者が変わり、中村は山内氏が治める土佐藩の領内に入った」とある。

〇土佐一条氏

一条氏の土佐下向とは、応仁の乱を避けた前関白一条教房公は京を離れ家領の中村に移り、京に模した町作りを行なった。町並みも中村御所(現一条神社)を中心に碁盤状に整備し、土佐国にありながら高い官位を有し、戦国時代の間、土佐国の主要七国人(「土佐七雄」)の盟主的地位にあった。次第に武家化し伊予国への外征も積極的に行うが、伸長した長宗我部氏の勢いに呑まれ、断絶した。

県道321号を南下 四万十川と中筋川を跨ぐ四万十大橋を渡り、橋の西詰で左折し国道321号に乗る。中州によって四万十川と分けられた中筋川の右岸に沿って実崎(さんざき)地区を南下。中州も切れ中筋川を合わせた四万十川の右岸を進むと、道の左手に「間碕の枕状溶岩」の案内。道の右手の岩盤を指す。

四万十川と中筋川を跨ぐ四万十大橋を渡り、橋の西詰で左折し国道321号に乗る。中州によって四万十川と分けられた中筋川の右岸に沿って実崎(さんざき)地区を南下。中州も切れ中筋川を合わせた四万十川の右岸を進むと、道の左手に「間碕の枕状溶岩」の案内。道の右手の岩盤を指す。

〇四万十川〇

何時だったか訪ねた四万十川源流・松場川の一滴の水は下田・初崎間では1.2キロの大河となっている。

全長196キロという四万十川には、大小合わせると70ほどの一次支流、200以上の二次支流、支流に流れ込む300以上沢があると言われる。それゆえの「四万十」とされるが、その中でも幹線となるのが、高岡郡津野町の不入山から南下し窪川に下る松葉川、四国カルストの山地から下り四万十町田野野で本流に注ぐ梼原川、愛媛の北宇和郡の山間部にその源を発し、四万十市西土佐の江川崎で本流に注ぐ広見川の三川とのこと。その三つの幹線支流を繋ぐのが「渡川」とも呼ばれる四万十川の川筋である。

現在、海から最も遠い地点ということで源流点となっている、不入山の源流点から南下してきた四万十川は窪川の辺りでその流れを西に変え、その後北西に大きく弧を描き、山間の地を、蛇行を繰り返しながら、田野野で梼原川、江川崎で広見川を合せ四万十市中村で土佐湾に注ぐ。

◇東流から西流へ

現在は上述の如く、窪川辺りで西に流れ、山地を大廻りする四万十川の流れではあるが、はるか昔には、松葉川も梼原川も広見川も、その流れは窪川盆地から、そのまま太平洋に注いでいた、と言う。梼原川や広見川は現在の流れとは逆に、「東流」していたことになる。その流れが西に向かうことになったのは、南海トラフの跳ね返りで、海岸線に山地が現れ(興津ドーム)、南下を阻まれた流れは西に向かうことになった、とか。

興津ドームの隆起によって太平洋に注ぐ流れを妨げられた四万十川は、何故に、このように海に背を向けて大きく弧を描く特異な流れとなったかについて『誰でも行ける意外な水源 不思議な分水;堀淳一(東京書籍)』は「四万十川が山地の中を激しく蛇行していることから、この流域を含む一帯はむかし、海面に近い平坦な低地だった、と考えられる。そこを川は自由気ままに蛇行していたのである。

しかし、その後土地が隆起したため、川は侵食力を回復して、その流路を保ちながら谷を削り込んでいった。その結果、現在のような穿入蛇行(山地にはまりこんだ蛇行)の状態が出来上がった。但し、この隆起は全体的に一様に起こったのではなく、たまたま四万十川の流域の中央部が最も高くなるように起こった」とあった。このことは時系列で言えばV字谷>U字谷>準平原の順で地形が形成されるとするが、四万十川上流部に近い窪川辺りの谷底低地は開析最終プロセスの準平原状態となっており、下流部がU字・V字と通常の地形生成プロセスと逆転していることからもわかる。

◇四万十川・渡川

地図を見ると四万十川(渡川)と記される。かつては四万十川とも渡川とも呼ばれていたが、明治になり河川法が作られた際に、正式名称は「渡川」、俗称四万十川とされた。 それが「四万十川となったのは、昭和58年(1983)、NHKが放送した「土佐・四万十川~清流と魚と人と~」がきっかけ。この放送により「清流四万十川」が世に広まり、平成6年( 1994年)には法改正により四万十川を正式名称とすることにした。もっともこの四万十川は本流を指す名称であって、支流310とも言われ、またその支流に中筋川と後川いう1級河川をももつ水系のことは渡川水系と称されている。四万十川は渡川水系四万十川と言うことだ。

県道343号を南下

左手、四万十川の大きな中州を見遣りながら間碕(まさき)地区の丘陵裾を回り込むと、ほどなく県道343号が国道から南に分かれる。分岐点手前に、「初崎分岐」バス停、分岐点には「四国のみち」の指導標があり県道直進は「大文字山」、左折『初崎」とある。遍路道はここで左折し県道343号に乗り換える。

左手、四万十川の大きな中州を見遣りながら間碕(まさき)地区の丘陵裾を回り込むと、ほどなく県道343号が国道から南に分かれる。分岐点手前に、「初崎分岐」バス停、分岐点には「四国のみち」の指導標があり県道直進は「大文字山」、左折『初崎」とある。遍路道はここで左折し県道343号に乗り換える。

●初崎からの遍路道

下田渡船場から1.2キロ、四万十川河口部の初崎からの遍路道は上述、県道343号を北進するコースと、南の海岸沿いを歩く二つのコースに分かれる。海岸沿いの立石・布浦経由下ノ加江まで17キロ、澄禅や真念も歩き、今回辿る山越えの遍路道はその距離14キロである。

〇初碕

中世にさかのぼる地名で、古くは福崎村。いわば 「地域の果てとなるところの崎」河口の岬(土佐と銘往来)

津蔵渕川左岸を国道321号に 此の大文字山の送り火も、土佐一条家二代目の房家が祖父兼良(かねら)、父教房の精霊を送ると共に、みやびやかな京都に対する思慕の念からはじめたと、この間崎地区では云い伝えられている。現在も旧盆の十六日には間崎地区の人々の手によって五百年の伝統は受け継がれている」とある。

此の大文字山の送り火も、土佐一条家二代目の房家が祖父兼良(かねら)、父教房の精霊を送ると共に、みやびやかな京都に対する思慕の念からはじめたと、この間崎地区では云い伝えられている。現在も旧盆の十六日には間崎地区の人々の手によって五百年の伝統は受け継がれている」とある。

四国のみちの指導標には「大文字山」とあったが、十代地山と呼ばれているようである。

しかし、である。旧中村市内に館を持つ一条氏が何故に、館より結構離れたこの地を選んだのだろう?また、一条氏の威を示すにはあまりに規模が可愛らしすぎる。

あれこれチェックすると、平成2年(1990)6月13日の高知新聞に「中村市の大文字送り火 市文化財保護審が確認 一条公ゆかり説覆る 起源250年遅い享保年間」という記事があり、それによると、同審議会が確認したとする原典は、江戸後期の文化八年(一八一一年)に山之内家の家老だった深尾氏の家臣で、国学者の岡宗泰純が著した『西郊余翰』(「南路志翼四十二」に原本収容)の記述。

幡多地域一帯を見聞した泰純は同書に「間崎村西山の山腹に大文字あり」と記し、続けて「享保年中見善寺の僧侶江翁良邑京都東山に模して作りたりとそ」とし、更に「世々一条公の名残といへとも左にあらす」と一条公との関りを否定している。

見善寺は現在の間碕の薬師堂近くにあったとされる。澄禅の『四国遍路日記』にも「真碕ト云所二見善寺トテ妙心寺流ノ禅寺有リ。是二一宿ス」とあるので見善寺があったのは間違いないだろう。 尚、真念は『四国遍路道指南』に「ま崎村、薬師堂有」と記す。

僧侶江翁良邑についてははっきりしないし、そもそも原典となっている書籍が確認されていないようではある。

とはいうものの、一条公ゆかりとする文書も残らず口伝であり、なんとなく享保説のほうにリアリティを感じる。素人妄想。真偽のほど不明。

●間碕

四万十川の下流右岸。南の初崎と北の実崎との間が 間崎(土佐地名往来)

津蔵渕集落西端で津蔵渕川を渡り国道321号に

徳右衛門道標

伊豆田峠への山道に入る

10分弱歩き、標高を50mほど上げると稜線鞍部に。特に案内はないが伊豆田峠であろう。文字は読めないが標石らしき自然石の石柱が立つ。「七里半」の文字がかすかに読める。足摺山との文字も刻まれているようだ。

10分弱歩き、標高を50mほど上げると稜線鞍部に。特に案内はないが伊豆田峠であろう。文字は読めないが標石らしき自然石の石柱が立つ。「七里半」の文字がかすかに読める。足摺山との文字も刻まれているようだ。

峠からの下りは等高線に沿って少し少し険しい坂を50mほど高度を下げ、その先少し緩くなった垢を更に50mほど高度を下げた後は、緩やかな坂を50mほど高度を下げた、最後にトラバース気味に50mほど高度を下げると舗装された林道に出る。峠からおおよそ1時間弱といったところだろうか。

峠からの下りは等高線に沿って少し少し険しい坂を50mほど高度を下げ、その先少し緩くなった垢を更に50mほど高度を下げた後は、緩やかな坂を50mほど高度を下げた、最後にトラバース気味に50mほど高度を下げると舗装された林道に出る。峠からおおよそ1時間弱といったところだろうか。

澄禅は『四国遍路日記』に「イツタ坂トテ大坂在、石ドモ落重タル上二大木倒テ横タワリシ間、下ヲ通上ヲ越テ苦痛シテ峠ニ至ル。是ヨリ坂ヲ下リテ一ノ瀬ト云所ニ至ル」とある。大雨大嵐の後であるとは言え、歩いた感じではそれほど厳しい峠越えではなかったように思えた。地元の方の道整備の御蔭かと感謝。

金剛福寺と延光寺への遍路道分岐点

道案内は「県道右折は三原、左折は真念庵前(へんろ道0.2km)、38番金剛福寺29km」とある。三原は宿毛市の39番札所延光寺への途中の集落であり、多くのお遍路さんは金剛福寺を打った後、この地まで打ち戻り土佐最後の札所である延光寺へと向かうことになる。この地が金剛福寺と延光寺への遍路道分岐点ということだ。

案内には「ここより三十八番札所金剛福寺(足摺岬)まで七里の遍路道には、三百五十基の丁石(道標石)が設けられていましたが、道路工事や開発等でその数が少なくなり、現在、約十四キロメートルの遍路道と道沿いには五十五基の丁石が残っております」とあった。

北詰に残る標石は左端に自然石標石。多数の文字が刻まれれるがはっきりしない。その隣、最も大きな板状標石には「あしずり三百五十丁 五社十四里 寺山へ五里 弘化二」といったも文字が読める。その横は手印だけが見える。その横の標石は形から見て真念標石のように思えるがはっきりしない。その横の標石には「左 三十八番 左足摺道七里打戻り 寺山道 昭和七年」といった文字が刻まれる。右端の自然石標石の文字は読めない。

真念庵への標石 市野瀬川を渡り県道を少し進むと、道の右手に2基の石碑。小さいほうには「日本第一霊場 真念庵 昭和十二年」、高いほうは標石。「番外霊場 真念庵一八〇米 三原村経由延光寺二五、六粁 窪津経由金剛福寺 二九、八粁」とある。

市野瀬川を渡り県道を少し進むと、道の右手に2基の石碑。小さいほうには「日本第一霊場 真念庵 昭和十二年」、高いほうは標石。「番外霊場 真念庵一八〇米 三原村経由延光寺二五、六粁 窪津経由金剛福寺 二九、八粁」とある。

その横に真念の案内。 「真念 大阪寺島で活躍していた真念法師は、四国八十八ヶ所札所中 三十七番札所岩本寺から三十八番札所金剛福寺、三十九番札所延光寺までは距離が長く難行道程であるため三寺を結ぶ中間地(市野瀬)に、天和(一六八一から一六八三年)の頃、地蔵大師堂を建立しました。

この地蔵大師堂はいつしか真念庵と呼ばれるようになり庵の前に四国八十八ヶ所札所の本尊仏を設置し、三十八番札所足摺金剛福寺巡礼の打戻りの宿や荷物置場として利用されるようになりました。

この庵から三十八番札所金剛福寺までの七里の遍路道に、一丁間隔で三百五十丁の丁石(道標石)が設けられています。これを「足摺遍路道三百五十丁石」と呼んでいます。

足摺の地は古くから「補陀落東門」(観音菩薩の住む山の東門)と呼ばれ、各地から多くの遍路 (巡礼者)が巡礼に来ています。地図のない時代、知らない土地で、この丁石を頼りに金剛福寺への巡礼をしたと思われます。

これらの丁石の大部分は作州(岡山県)や播州(兵庫県)摂州(大阪府)の遍路と地元の人々によって建てられています

最近、道路などの開発工事で遍路道や丁石が少なくなっていますが、真念庵から足摺三十八番札所金剛福寺までは、約十四キロメートルの遍路道が残っています」とあった。

真念庵 真念庵の案内前の自然石でできた石段を上る。境内右側に最近建て直された風情の新しい大師像が建つ。その対面には二列になった88基の舟形石仏がミニ霊場として並ぶ。ミニ霊場右手の2基の舟形地蔵に囲まれた角柱石碑には正面梵字の下に「真念法師 中開(?)實道」の文字が読める。実道は明治初期の庵主であり、四国巡拝をおこない浄財を集め88体のミニ霊場を造ったとのことである。

真念庵の案内前の自然石でできた石段を上る。境内右側に最近建て直された風情の新しい大師像が建つ。その対面には二列になった88基の舟形石仏がミニ霊場として並ぶ。ミニ霊場右手の2基の舟形地蔵に囲まれた角柱石碑には正面梵字の下に「真念法師 中開(?)實道」の文字が読める。実道は明治初期の庵主であり、四国巡拝をおこない浄財を集め88体のミニ霊場を造ったとのことである。 舟形石仏の前に自然石の標石。「是よ里足摺山江 三百四十九丁 弘化二」の文字が読める。その右手、地蔵立像の彫られた小さいがなんとなく印象深い石仏の前に、手印と友に「此の方 あしずり道」と刻まれた標石がある。

舟形石仏の前に自然石の標石。「是よ里足摺山江 三百四十九丁 弘化二」の文字が読める。その右手、地蔵立像の彫られた小さいがなんとなく印象深い石仏の前に、手印と友に「此の方 あしずり道」と刻まれた標石がある。

真念は『四国遍路道指南』に、「市野瀬村、さが浦より是まで里で八里。此村に真念庵といふ大師堂、遍路にやどをかす。これよりあしずりへ七里。但さ々やまへかけるときハ、此庵に荷物をおき、あしずりよりもどる。月さんへかけるときハ荷物もち行。初遍路ハさ々やまへかへるといひつたふ。右両所の道あないこの庵にてくハしくたづねらるべし」と記す。 『下茅の歴史』には、「真念が、お大師さんの遺蹟を訪ねて巡錫中、成川にさしかかったところ、音瀬寺という三十三間堂を模ねたお堂が荒れ放だいになっているので、本尊の地蔵菩薩を市野瀬に移し、弘法大師の像と薬師如来の二体とともに祭り、真念がイオリを結んだ跡」と記す。寺伝には真念が高野山より等身大の大師像を背負い安置したともあるが、この地に伝わる三度栗の話、また「くわず梨」の話と同じく伝説は伝説として聞き置くべし、か。

『下茅の歴史』には、「真念が、お大師さんの遺蹟を訪ねて巡錫中、成川にさしかかったところ、音瀬寺という三十三間堂を模ねたお堂が荒れ放だいになっているので、本尊の地蔵菩薩を市野瀬に移し、弘法大師の像と薬師如来の二体とともに祭り、真念がイオリを結んだ跡」と記す。寺伝には真念が高野山より等身大の大師像を背負い安置したともあるが、この地に伝わる三度栗の話、また「くわず梨」の話と同じく伝説は伝説として聞き置くべし、か。

●さ々やま

さ々やまは「篠山(ささやま)神社・篠山観自在寺のこと。愛媛県南宇和郡愛南町正木の標高1065mの篠山に建つ。札所ではないが、往昔より多くのお遍路さんが巡拝した番外札所である。

真念庵より「あしずり遍路道;真念道」を進む

国道を少し南下すると右に逸れる道があり、その分岐点に「あしずり遍路道」の標識(あしずり遍路道標識B)が立ち、「真念庵水車口(国道1,7km)-市野々分岐=長野道北口(県道約1.2km)」の案内もある。

国道を少し南下すると右に逸れる道があり、その分岐点に「あしずり遍路道」の標識(あしずり遍路道標識B)が立ち、「真念庵水車口(国道1,7km)-市野々分岐=長野道北口(県道約1.2km)」の案内もある。

国道を右に逸れ旧道に入る。ほどなく道の右手、民家の角に「道標あり(あしずり遍路道)」の標識と共に板状の大きな標石が立つ。文字は読めなかった。

●あしずり遍路道

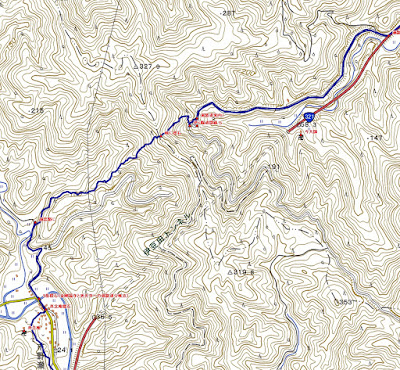

分岐点のあしずり遍路道の標識に「長野道北口」と記されれていた。「長野道」って何だ?チェックすると土佐清水市観光協会のページにあしずり遍路道として「出発点>真念道>長野道>鍵掛道>久百々(くもも)道>ふた浜道>大岐東道>大岐浜道北口>ジンべー道駄馬口>以布利浜道駄馬道>ホウノ谷道>窪津鯨道>下駄馬道>権現道>津呂道>つばき道>赤碆道>赤碆東道>切詰道>足摺岬道>第38番札所金剛福寺」の地図が示されていた。

真念庵の案内にあった「真念庵から足摺三十八番札所金剛福寺までは、約十四キロメートルの遍路道が残っています」とあるのがそれだろう。

出発点は伊豆田峠を越え県道346号に合流した地点、6基ほどの標石の立っていた金剛福寺と延光寺への遍路道分岐点であった。

金剛福寺まで、あしずり遍路道の区間道を頭に入れ乍ら進むことにする。

国道321号に戻る

国道321号に戻り、すぐ左に逸れ旧路に入り直ぐ国道に復帰。このあたりで市野瀬川は下ノ加江川に合わさり、下流は下ノ加川として南流する。

下ノ加江川に沿って南に進み小方から左に逸れる旧路に入る。旧道を進み左八坂神社のあるところで右折し下ノ加江大橋に向かう

●下ノ加江

植物の茅に由来。燃えやすい茅の字を嫌い霜栢に変 わり、明治には下ノ加江村(土佐地名往来)

●小方

下ノ加江川の河口左岸、昔は小さな入り干潟。やが て土地となり集落となる小潟が小方(土佐地名往来)

〇初崎より東海岸廻り遍路道との合流点

初崎より伊豆田峠を越えることなく、東海岸を歩くお遍路さんもいる。初崎・立石・布経由・下ノ加江まで17キロほど。伊豆田峠越えより3キロ長い。海岸線とはいいながら山が海岸に迫り、前線舗装ではあるが、山道といった道筋ではあるという。

下ノ加江大橋を渡り鍵掛へ 八坂神社で右折し下ノ加江大橋を渡り対岸の鍵掛へ。上述真念の『四国遍路道指南』には、市野々村から下ノ加江川を左岸の小方村に移り、下ノ加江浦で舟で鍵掛村に渡ったように読める。ゆえに、このルートを辿ったのだがなぜ市野々から長野・鍵掛と下ノ加江川右岸を進まなかったのだろう。歩けるような道がなかったのだろうか。

八坂神社で右折し下ノ加江大橋を渡り対岸の鍵掛へ。上述真念の『四国遍路道指南』には、市野々村から下ノ加江川を左岸の小方村に移り、下ノ加江浦で舟で鍵掛村に渡ったように読める。ゆえに、このルートを辿ったのだがなぜ市野々から長野・鍵掛と下ノ加江川右岸を進まなかったのだろう。歩けるような道がなかったのだろうか。

●あしずり遍路道:長野道

久万地岬を廻り込むと久百々の浜に出る。遍路道は浜を走る国道を右に逸れ山裾を進む。直ぐ久百々に架かる橋。橋の北詰に「あしずり遍路道」の標識(あしずり遍路道標識E)。ここが「あしずり遍路道」の久百々道の始点かとも思う。

旧道を進み再び国道に合流する手前に「あしずり遍路道」の標識(あしずり遍路道標識F)。そのまま国道に戻る。

●あしずり遍路道・久百々道

当日はそのまま国道に出たのだが、メモの段階で標識をよく見ると山に向かって進むようにも見える。久百々道は標識から道に折れ山道に入り双浜に向かうのかとも思える(推定)。

ふた浜

●あしずり遍路道・ふた浜道

旧道に入ると右手に標石。さらには地蔵を祀る小祠、欠けた石造物などが目に入る。国道の山側を進む「あしずり遍路道」はほどなく国道32号に合流する。

旧道に入ると右手に標石。さらには地蔵を祀る小祠、欠けた石造物などが目に入る。国道の山側を進む「あしずり遍路道」はほどなく国道32号に合流する。

この箇所は土佐清水市の「あしずり遍路道」にある「大岐東道」だろう。

大岐浜 国道に合流するとほどなく道の左手、海側に展望・休憩スペース。「大岐松原」の案内。「大岐松原は官有地であったが、上灘村三代目村長の十年の長きにわたる運動により終に払下に成功した。当時は今の倍位あったものが半分は開墾し畑にして部落民にわかち与え、現在残っているのは部落共有である。

国道に合流するとほどなく道の左手、海側に展望・休憩スペース。「大岐松原」の案内。「大岐松原は官有地であったが、上灘村三代目村長の十年の長きにわたる運動により終に払下に成功した。当時は今の倍位あったものが半分は開墾し畑にして部落民にわかち与え、現在残っているのは部落共有である。

上述、展望・休憩所で大岐浜を見ていると、大野川と大岐川が合わさり海に注ぐ流れに橋が架かる。この橋を渡り浜を進むお遍路さんもいるようだ。どこから浜に入るの探してみる。

上述、展望・休憩所で大岐浜を見ていると、大野川と大岐川が合わさり海に注ぐ流れに橋が架かる。この橋を渡り浜を進むお遍路さんもいるようだ。どこから浜に入るの探してみる。

展望・休憩所より少し先に進むと浜に出る道があり、そこに「あしずり遍路道」の標識(あしずり遍路道標識K)が立つ。「あしずり遍路道」にあった「大岐浜道北口」がこのあたりかもしれない。 大岐浜道は上述大岐南橋を渡り下港山集落に進む旧路に上がってくるのだろう。当日はその上り口を見逃した。

以布利

海岸沿いの鬱蒼とした樹林帯の中、道を進むと県道27号と県道347号が左右に分かれる分岐点に出る。分岐点には「四国のみち」の指導標。「窪津1.9km 以布利3,3km」とある。

海岸沿いの鬱蒼とした樹林帯の中、道を進むと県道27号と県道347号が左右に分かれる分岐点に出る。分岐点には「四国のみち」の指導標。「窪津1.9km 以布利3,3km」とある。

遍路道は左へと県道27号に折れる。そこには「あしずり遍路道」の標識(あしずり遍路道標識R)が立っていた。

当日は、遍路道オンコースの案内であろうと海岸沿いの道を進み窪津の町へと入った。

●あしずり遍路道・窪津寺下道 メモの段階でチェックすると、県道分岐点の「あしずり遍路道」標識の直ぐ先から山に入るようだ。Google Street mapでチェックすると右手に山に入る道が見える。ルートははっきりしないが、窪津寺下道と称されるように、山中を進み窪津の町にある海蔵院辺りで里に出るようだ(推定)。

メモの段階でチェックすると、県道分岐点の「あしずり遍路道」標識の直ぐ先から山に入るようだ。Google Street mapでチェックすると右手に山に入る道が見える。ルートははっきりしないが、窪津寺下道と称されるように、山中を進み窪津の町にある海蔵院辺りで里に出るようだ(推定)。

窪津

窪津鯨道が象徴するように、窪津は東海岸最大の漁港。藩政時代は捕鯨、と言うか、鯨の生け捕りで栄えた町とのこと。このあたりの古名は「伊佐」とのことだが、それは鯨(いさな)由来と言う。昭和初期まで伝統的捕鯨が続いたようだ。

当日は窪津を抜け海岸沿いの県道27号を津呂へと向かった。

●あしずり遍路道・下駄馬道

●2基標石

道を進むと右手に「道標あり(あしずり遍路道)」の標識。傍に自然石の標石2基。大きな標石には「六十五丁」の文字、また「七ふしぎ」の文字も刻まれる。「七ふしぎ」って何だろう。

その横、誠に小さな標識には「五十六丁」と刻まれる。

道を進むと右手に「道標あり(あしずり遍路道)」の標識。傍に自然石の標石2基。大きな標石には「六十五丁」の文字、また「七ふしぎ」の文字も刻まれる。「七ふしぎ」って何だろう。

その横、誠に小さな標識には「五十六丁」と刻まれる。

●3基石造物

右手の竈戸神社社の先に遍路墓。少し進むと「道標あり(あしずり遍路道)」の標識があり石造物3基。右端は「五十五丁」、その横は「五十*丁」と読める。左端は文字は読めなかった。

右手の竈戸神社社の先に遍路墓。少し進むと「道標あり(あしずり遍路道)」の標識があり石造物3基。右端は「五十五丁」、その横は「五十*丁」と読める。左端は文字は読めなかった。

先に進むと石造物の並ぶ覆屋。その先で遍路道は県道27号に戻る。県道合流点には「遍路道」案内が立っていた。

この遍路道はあしずり遍路道・津呂道である。

●津呂

津呂は山間で川水の淀んで波静かなところを指すトロ(瀞)の土佐での転化とも言われる。この地の津呂も自然の浦曲の状をなし、内部に侵入した海水もここでは穏やかな淀みになっていたものと考えられる、と「四万十町地名辞典」にある。

あしずり遍路道・赤碆東道分岐点

あしずり遍路道・赤碆東道分岐点から海岸に沿って県道27号を南下。右に伊勢宮の小さな社を過ぎると道の右手に舟形地蔵。横に消えかけた手書きの案内があり、「この石地蔵は金剛福寺への 道しるべ"として建てられたものです。県道開通以前の旧道には、足摺のお山にかかる切詰の谷から金剛福寺までの約八百八十メートルの間にこのような石地蔵が一丁(約百十メートル)ごとに八体建てられおり、ここからはお寺まで一丁あります」とある。

あしずり遍路道・赤碆東道分岐点から海岸に沿って県道27号を南下。右に伊勢宮の小さな社を過ぎると道の右手に舟形地蔵。横に消えかけた手書きの案内があり、「この石地蔵は金剛福寺への 道しるべ"として建てられたものです。県道開通以前の旧道には、足摺のお山にかかる切詰の谷から金剛福寺までの約八百八十メートルの間にこのような石地蔵が一丁(約百十メートル)ごとに八体建てられおり、ここからはお寺まで一丁あります」とある。

その真念庵から先、時に「あしずり遍路道」の案内が立っていた。真念庵にあった案内には、 「真念庵から足摺三十八番札所金剛福寺までは、約十四キロメートルの遍路道が残っています」とのみの案内があった。当日は「あしずり遍路道」の標識が旧遍路道として残る道筋の指導標とは思わず、単に金剛福寺への遍路道標識と思っていた。

「あしずり遍路道」の標識が旧遍路道への指導標とわかったのは、メモの段階で土佐清水市の「あしずり遍路道」の案内を知ったことによる。そこには、真念庵から金剛福寺までの間に、10余の遍路道名とともにマークが示されていた。国道改修工事から逃れ、現在に残された旧遍路道が約14キロ整備されているようである。

遍路名とマークだけでルートが示されていないのが少々残念ではあるが、遍路道マークの場所から推測すると、それは国道筋を逸れた山道・沢筋といったルートのようである。「あしずり遍路道」の標識は旧遍路道への出入り口指導標であった。

当日は知らず、いくつかの「あしずり遍路道」を辿ったが、ほとんどが後の祭り。 「あしずり遍路道:標識をもとにGoogle Street Viewでそのルートを推測するという為体(ていたらく)であった。 事前準備なし、ほとんど成り行き任せのお散歩をその基本としているため、思いがけない出合いの楽しみもあるが、残念!との想いも多くある。室戸岬東岸でも多くの旧遍路道を見逃したが、足摺岬東岸でも同様の想いを残すことになった。

共に土佐を代表する岬の東岸。この2地域はもう一度しっかり旧遍路道をトレースしようと思う。 ともあれ、メモを始める。

本日のルート;

■四万十川の渡しから伊豆田峠へ

四万十大橋>県道321号を南下>県道343号を南下し旧遍路道に入る>津蔵渕川左岸を国道321号に>津蔵渕集落西端で津蔵渕川を渡り国道321号に>徳右衛門道標

■伊豆田峠越え

国道を右に逸れ旧道に>伊豆田峠への山道に入る>伊豆田峠>峠から林道へ>金剛福寺と延光寺への遍路道分岐点

■真念庵からあしずり遍路道を金剛福寺へ

真念庵への標石>真念庵>真念庵より「あしずり遍路道;真念道」を進む>市野々・あしずり遍路道分岐点>国道321号に戻る>小方から旧路に逸れ下ノ加江川左岸を進む>下ノ加江大橋を渡り鍵掛へ>鍵掛(かいかけ)>久百々(くもも)>ふた浜>大岐東道>大岐浜>下港山へのあしずり遍路道>以布利>窪津分岐>県道27号と県道347号分岐点>窪津>津呂道>あしずり遍路道・赤碆東道分岐点>舟形標石>第三十八番金剛福寺

四万十大橋>県道321号を南下>県道343号を南下し旧遍路道に入る>津蔵渕川左岸を国道321号に>津蔵渕集落西端で津蔵渕川を渡り国道321号に>徳右衛門道標

■伊豆田峠越え

国道を右に逸れ旧道に>伊豆田峠への山道に入る>伊豆田峠>峠から林道へ>金剛福寺と延光寺への遍路道分岐点

■真念庵からあしずり遍路道を金剛福寺へ

真念庵への標石>真念庵>真念庵より「あしずり遍路道;真念道」を進む>市野々・あしずり遍路道分岐点>国道321号に戻る>小方から旧路に逸れ下ノ加江川左岸を進む>下ノ加江大橋を渡り鍵掛へ>鍵掛(かいかけ)>久百々(くもも)>ふた浜>大岐東道>大岐浜>下港山へのあしずり遍路道>以布利>窪津分岐>県道27号と県道347号分岐点>窪津>津呂道>あしずり遍路道・赤碆東道分岐点>舟形標石>第三十八番金剛福寺

●旧土佐中村市(現四万十市)四万十川右岸より金剛福寺への遍路道●

■四万十川の渡しから伊豆田峠へ■

四万十大橋

先回の散歩では往昔の遍路道は下田の渡しへの道筋であろうと四万十川河口部の渡船場へと向かったのだが、事前の準備不足で渡船は予約制とのことで渡船できず、また、それよりなにより下田の渡しは昭和初期から開始されたとのことを知り、往昔の四万十川の渡しがあったとされる高島の渡し、現在の竹島大師堂まで辿った。

現在は高島の渡し・竹島の渡しは運行されておらず、お遍路さんは上述下田渡しを利用するか、四万十大橋を渡り四万十川右岸に移ることになるわけだが、今回の散歩は澄禅や真念も辿ったであろう竹島・山路の渡しにより近い四万十大橋を渡り、四万十川右岸に移る。

●山路の渡し跡

この河川敷のどこかに往昔の竹島・山路の渡しの船着き場があったのだろう。

●旧中村市

更に上流、四万十川・中筋川・後川により形成された沖積平野にかつての幡多郡の中心地であった旧中村市(現在四万十市)がある。

平成17年(2005)に西土佐村と合併し四万十市となる。Wikipediaには「国造が割拠した7世紀には、中村は、都佐国造ではなく波多国造の領土に属していた。律令制が敷かれると、都佐国造と波多国造が合併して土佐国となり、旧の波多国造の領土は幡多郡となった。

戦国時代には土佐一条氏の城下町となり、「土佐京都」と呼ばれるように京都をモデルとした都市造りが行われ、幡多郡の中心地へと発展した。しかし、土佐一条氏は、天正時代になると、高知を本拠地とする長宗我部氏によって倒され、長宗我部氏の領内に入れられた。

江戸時代になると、長宗我部氏から山内氏に統治者が変わり、中村は山内氏が治める土佐藩の領内に入った」とある。

〇土佐一条氏

一条氏の土佐下向とは、応仁の乱を避けた前関白一条教房公は京を離れ家領の中村に移り、京に模した町作りを行なった。町並みも中村御所(現一条神社)を中心に碁盤状に整備し、土佐国にありながら高い官位を有し、戦国時代の間、土佐国の主要七国人(「土佐七雄」)の盟主的地位にあった。次第に武家化し伊予国への外征も積極的に行うが、伸長した長宗我部氏の勢いに呑まれ、断絶した。

県道321号を南下

●枕状溶岩

〇四万十川〇

何時だったか訪ねた四万十川源流・松場川の一滴の水は下田・初崎間では1.2キロの大河となっている。

全長196キロという四万十川には、大小合わせると70ほどの一次支流、200以上の二次支流、支流に流れ込む300以上沢があると言われる。それゆえの「四万十」とされるが、その中でも幹線となるのが、高岡郡津野町の不入山から南下し窪川に下る松葉川、四国カルストの山地から下り四万十町田野野で本流に注ぐ梼原川、愛媛の北宇和郡の山間部にその源を発し、四万十市西土佐の江川崎で本流に注ぐ広見川の三川とのこと。その三つの幹線支流を繋ぐのが「渡川」とも呼ばれる四万十川の川筋である。

現在、海から最も遠い地点ということで源流点となっている、不入山の源流点から南下してきた四万十川は窪川の辺りでその流れを西に変え、その後北西に大きく弧を描き、山間の地を、蛇行を繰り返しながら、田野野で梼原川、江川崎で広見川を合せ四万十市中村で土佐湾に注ぐ。

◇東流から西流へ

現在は上述の如く、窪川辺りで西に流れ、山地を大廻りする四万十川の流れではあるが、はるか昔には、松葉川も梼原川も広見川も、その流れは窪川盆地から、そのまま太平洋に注いでいた、と言う。梼原川や広見川は現在の流れとは逆に、「東流」していたことになる。その流れが西に向かうことになったのは、南海トラフの跳ね返りで、海岸線に山地が現れ(興津ドーム)、南下を阻まれた流れは西に向かうことになった、とか。

興津ドームの隆起によって太平洋に注ぐ流れを妨げられた四万十川は、何故に、このように海に背を向けて大きく弧を描く特異な流れとなったかについて『誰でも行ける意外な水源 不思議な分水;堀淳一(東京書籍)』は「四万十川が山地の中を激しく蛇行していることから、この流域を含む一帯はむかし、海面に近い平坦な低地だった、と考えられる。そこを川は自由気ままに蛇行していたのである。

しかし、その後土地が隆起したため、川は侵食力を回復して、その流路を保ちながら谷を削り込んでいった。その結果、現在のような穿入蛇行(山地にはまりこんだ蛇行)の状態が出来上がった。但し、この隆起は全体的に一様に起こったのではなく、たまたま四万十川の流域の中央部が最も高くなるように起こった」とあった。このことは時系列で言えばV字谷>U字谷>準平原の順で地形が形成されるとするが、四万十川上流部に近い窪川辺りの谷底低地は開析最終プロセスの準平原状態となっており、下流部がU字・V字と通常の地形生成プロセスと逆転していることからもわかる。

◇四万十川・渡川

地図を見ると四万十川(渡川)と記される。かつては四万十川とも渡川とも呼ばれていたが、明治になり河川法が作られた際に、正式名称は「渡川」、俗称四万十川とされた。 それが「四万十川となったのは、昭和58年(1983)、NHKが放送した「土佐・四万十川~清流と魚と人と~」がきっかけ。この放送により「清流四万十川」が世に広まり、平成6年( 1994年)には法改正により四万十川を正式名称とすることにした。もっともこの四万十川は本流を指す名称であって、支流310とも言われ、またその支流に中筋川と後川いう1級河川をももつ水系のことは渡川水系と称されている。四万十川は渡川水系四万十川と言うことだ。

県道343号を南下

左手、四万十川の大きな中州を見遣りながら間碕(まさき)地区の丘陵裾を回り込むと、ほどなく県道343号が国道から南に分かれる。分岐点手前に、「初崎分岐」バス停、分岐点には「四国のみち」の指導標があり県道直進は「大文字山」、左折『初崎」とある。遍路道はここで左折し県道343号に乗り換える。

左手、四万十川の大きな中州を見遣りながら間碕(まさき)地区の丘陵裾を回り込むと、ほどなく県道343号が国道から南に分かれる。分岐点手前に、「初崎分岐」バス停、分岐点には「四国のみち」の指導標があり県道直進は「大文字山」、左折『初崎」とある。遍路道はここで左折し県道343号に乗り換える。県道343号を右に逸れ旧遍路道に入る

ここは下田の渡しで四万十川を渡り初崎から県道343号を北進してきた遍路道との合流点でもある。

●初崎からの遍路道

下田渡船場から1.2キロ、四万十川河口部の初崎からの遍路道は上述、県道343号を北進するコースと、南の海岸沿いを歩く二つのコースに分かれる。海岸沿いの立石・布浦経由下ノ加江まで17キロ、澄禅や真念も歩き、今回辿る山越えの遍路道はその距離14キロである。

〇初碕

中世にさかのぼる地名で、古くは福崎村。いわば 「地域の果てとなるところの崎」河口の岬(土佐と銘往来)

津蔵渕川左岸を国道321号に

●大文字送り火

この交差箇所から国道を北に戻り、四万十川野鳥自然公園の北西端北に見得る小丘陵に「大」の跡が残る。この丘陵で、大文字送り火が行われるとのこと。

国道脇にあった案内には 「大文字の送り火 今から五百有余年前、前関白一条教房公は京都の戦乱を避けて家領の中村に下向され、京に模した町作りを行なった。東山、鴨川、祇園など京都にちなんだ地名をはじめ町並みも中村御所(現一条神社)を中心に碁盤状に整然と整備し、当時の中村は土佐の国府として栄えた。

この交差箇所から国道を北に戻り、四万十川野鳥自然公園の北西端北に見得る小丘陵に「大」の跡が残る。この丘陵で、大文字送り火が行われるとのこと。

国道脇にあった案内には 「大文字の送り火 今から五百有余年前、前関白一条教房公は京都の戦乱を避けて家領の中村に下向され、京に模した町作りを行なった。東山、鴨川、祇園など京都にちなんだ地名をはじめ町並みも中村御所(現一条神社)を中心に碁盤状に整然と整備し、当時の中村は土佐の国府として栄えた。

此の大文字山の送り火も、土佐一条家二代目の房家が祖父兼良(かねら)、父教房の精霊を送ると共に、みやびやかな京都に対する思慕の念からはじめたと、この間崎地区では云い伝えられている。現在も旧盆の十六日には間崎地区の人々の手によって五百年の伝統は受け継がれている」とある。

此の大文字山の送り火も、土佐一条家二代目の房家が祖父兼良(かねら)、父教房の精霊を送ると共に、みやびやかな京都に対する思慕の念からはじめたと、この間崎地区では云い伝えられている。現在も旧盆の十六日には間崎地区の人々の手によって五百年の伝統は受け継がれている」とある。四国のみちの指導標には「大文字山」とあったが、十代地山と呼ばれているようである。

しかし、である。旧中村市内に館を持つ一条氏が何故に、館より結構離れたこの地を選んだのだろう?また、一条氏の威を示すにはあまりに規模が可愛らしすぎる。

あれこれチェックすると、平成2年(1990)6月13日の高知新聞に「中村市の大文字送り火 市文化財保護審が確認 一条公ゆかり説覆る 起源250年遅い享保年間」という記事があり、それによると、同審議会が確認したとする原典は、江戸後期の文化八年(一八一一年)に山之内家の家老だった深尾氏の家臣で、国学者の岡宗泰純が著した『西郊余翰』(「南路志翼四十二」に原本収容)の記述。

幡多地域一帯を見聞した泰純は同書に「間崎村西山の山腹に大文字あり」と記し、続けて「享保年中見善寺の僧侶江翁良邑京都東山に模して作りたりとそ」とし、更に「世々一条公の名残といへとも左にあらす」と一条公との関りを否定している。

見善寺は現在の間碕の薬師堂近くにあったとされる。澄禅の『四国遍路日記』にも「真碕ト云所二見善寺トテ妙心寺流ノ禅寺有リ。是二一宿ス」とあるので見善寺があったのは間違いないだろう。 尚、真念は『四国遍路道指南』に「ま崎村、薬師堂有」と記す。

僧侶江翁良邑についてははっきりしないし、そもそも原典となっている書籍が確認されていないようではある。

とはいうものの、一条公ゆかりとする文書も残らず口伝であり、なんとなく享保説のほうにリアリティを感じる。素人妄想。真偽のほど不明。

●間碕

四万十川の下流右岸。南の初崎と北の実崎との間が 間崎(土佐地名往来)

津蔵渕集落西端で津蔵渕川を渡り国道321号に

徳右衛門道標

国道をしばらく進むと右に逸れる道がある。旧国道のようである。現在の国道321号の伊豆田峠を抜ける新伊豆田トンネルが開通したのが平成6年(1994)というから、それほど遠い昔ではない。

尚、伊豆田峠越を避け国道321号を進むと全長1650mの新伊豆田トンネルを抜け市野瀬川の谷筋に出る。トンネル手前に覇今大師が建つ。

●今大師

今大師の由来には、「この「今大師堂」には弘法大師、不動尊、玉還喜伝坊の三体をお祀りしている。最初のお堂は玉還喜伝坊を祀って明治5年(1872)に建てられた。その後昭和28年(1953)に規模を広めて改築し、新たに弘法大師、不動尊もお祀りするようになった。

さて玉還喜伝坊を「今大師」と称するのは、信者達が坊の並々ならぬ人徳と霊力に敬服して「今大師」とよび、高野山もそれを認めて許していたからだと言う。

坊の出身地は信州筑摩郡瀬波村(長野県諏訪郡富士見町瀬波)である。徳川時代の文化6年(1809)この地に出生、若くして出家し、本州、四国、九州と日本全国を巡歴して50年近くも修行を重ねた。

そして明治4年(1871)四国巡礼のとき幡多郡八東村高野谷にあった植田常蔵宅に宿をとるが、滞在中に病におかされ同年旧10月9日に逝去した。享年63歳。墓碑は坊の希望した現本堂のそばに建てられた。

然し間もなくはるばる泉州堺より「六根祈念行者大菩薩」と刻まれた石塔が送られてきた。つまり坊には二つの法名があり、この法名のもと本州に多くの信者がいたことになる。この石塔は現本堂内にまつられている。

今大師の念忌は明治5年より毎年旧10月9日植田家を先達に多くの信者の協力をえて行われている。平成8年旧10月9日には第126回忌がとり行われた。平成9年3月吉日」とあった。

伊豆田隧道

旧国道を進むと右に逸れる道があり、遍路道案内も右への道を示す。遍路道案内を見遣り、旧 国道に残るという伊豆田隧道をちょっと見に行く。遍路道分岐点からほどなく道が突然藪に遮られ、その先に閉鎖された旧国道・伊豆田隧道の入り口が藪の中に残っていた。

伊豆田峠への山道に入る

伊豆田峠

峠には茶屋があったようで、如何にも小屋跡といった一画が残る。峠を境に四万十市から土佐清水市に変わる。共にかつての幡多郡に属した地域である。

峠から林道へ

峠から林道へ

澄禅は『四国遍路日記』に「イツタ坂トテ大坂在、石ドモ落重タル上二大木倒テ横タワリシ間、下ヲ通上ヲ越テ苦痛シテ峠ニ至ル。是ヨリ坂ヲ下リテ一ノ瀬ト云所ニ至ル」とある。大雨大嵐の後であるとは言え、歩いた感じではそれほど厳しい峠越えではなかったように思えた。地元の方の道整備の御蔭かと感謝。

金剛福寺と延光寺への遍路道分岐点

道案内は「県道右折は三原、左折は真念庵前(へんろ道0.2km)、38番金剛福寺29km」とある。三原は宿毛市の39番札所延光寺への途中の集落であり、多くのお遍路さんは金剛福寺を打った後、この地まで打ち戻り土佐最後の札所である延光寺へと向かうことになる。この地が金剛福寺と延光寺への遍路道分岐点ということだ。

案内には「ここより三十八番札所金剛福寺(足摺岬)まで七里の遍路道には、三百五十基の丁石(道標石)が設けられていましたが、道路工事や開発等でその数が少なくなり、現在、約十四キロメートルの遍路道と道沿いには五十五基の丁石が残っております」とあった。

北詰に残る標石は左端に自然石標石。多数の文字が刻まれれるがはっきりしない。その隣、最も大きな板状標石には「あしずり三百五十丁 五社十四里 寺山へ五里 弘化二」といったも文字が読める。その横は手印だけが見える。その横の標石は形から見て真念標石のように思えるがはっきりしない。その横の標石には「左 三十八番 左足摺道七里打戻り 寺山道 昭和七年」といった文字が刻まれる。右端の自然石標石の文字は読めない。

■真念庵からあしずり遍路道を金剛福寺へ■

真念庵への標石

その横に真念の案内。 「真念 大阪寺島で活躍していた真念法師は、四国八十八ヶ所札所中 三十七番札所岩本寺から三十八番札所金剛福寺、三十九番札所延光寺までは距離が長く難行道程であるため三寺を結ぶ中間地(市野瀬)に、天和(一六八一から一六八三年)の頃、地蔵大師堂を建立しました。

この地蔵大師堂はいつしか真念庵と呼ばれるようになり庵の前に四国八十八ヶ所札所の本尊仏を設置し、三十八番札所足摺金剛福寺巡礼の打戻りの宿や荷物置場として利用されるようになりました。

この庵から三十八番札所金剛福寺までの七里の遍路道に、一丁間隔で三百五十丁の丁石(道標石)が設けられています。これを「足摺遍路道三百五十丁石」と呼んでいます。

足摺の地は古くから「補陀落東門」(観音菩薩の住む山の東門)と呼ばれ、各地から多くの遍路 (巡礼者)が巡礼に来ています。地図のない時代、知らない土地で、この丁石を頼りに金剛福寺への巡礼をしたと思われます。

これらの丁石の大部分は作州(岡山県)や播州(兵庫県)摂州(大阪府)の遍路と地元の人々によって建てられています

最近、道路などの開発工事で遍路道や丁石が少なくなっていますが、真念庵から足摺三十八番札所金剛福寺までは、約十四キロメートルの遍路道が残っています」とあった。

真念庵

真念は『四国遍路道指南』に、「市野瀬村、さが浦より是まで里で八里。此村に真念庵といふ大師堂、遍路にやどをかす。これよりあしずりへ七里。但さ々やまへかけるときハ、此庵に荷物をおき、あしずりよりもどる。月さんへかけるときハ荷物もち行。初遍路ハさ々やまへかへるといひつたふ。右両所の道あないこの庵にてくハしくたづねらるべし」と記す。

●さ々やま

さ々やまは「篠山(ささやま)神社・篠山観自在寺のこと。愛媛県南宇和郡愛南町正木の標高1065mの篠山に建つ。札所ではないが、往昔より多くのお遍路さんが巡拝した番外札所である。

真念庵より「あしずり遍路道;真念道」を進む

| あしずり遍路道標識A |

石段を下り切ったところに「道標アリ あしずり遍路道」の標識(便宜的に、「あしずり遍路道標識A」とする、以下の標識も同様)があり、その横に丸い自然石がある。標石かもしれない。

メモの段階でわかったことではあるが、この箇所の「あしずり遍路道」は「真念道」と称される。 ここからしばらく国道321号を辿ることになる。

市野々・あしずり遍路道分岐点

メモの段階でわかったことではあるが、この箇所の「あしずり遍路道」は「真念道」と称される。 ここからしばらく国道321号を辿ることになる。

市野々・あしずり遍路道分岐点

|

| あしずり遍路道標識B |

国道を右に逸れ旧道に入る。ほどなく道の右手、民家の角に「道標あり(あしずり遍路道)」の標識と共に板状の大きな標石が立つ。文字は読めなかった。

●あしずり遍路道

分岐点のあしずり遍路道の標識に「長野道北口」と記されれていた。「長野道」って何だ?チェックすると土佐清水市観光協会のページにあしずり遍路道として「出発点>真念道>長野道>鍵掛道>久百々(くもも)道>ふた浜道>大岐東道>大岐浜道北口>ジンべー道駄馬口>以布利浜道駄馬道>ホウノ谷道>窪津鯨道>下駄馬道>権現道>津呂道>つばき道>赤碆道>赤碆東道>切詰道>足摺岬道>第38番札所金剛福寺」の地図が示されていた。

真念庵の案内にあった「真念庵から足摺三十八番札所金剛福寺までは、約十四キロメートルの遍路道が残っています」とあるのがそれだろう。

出発点は伊豆田峠を越え県道346号に合流した地点、6基ほどの標石の立っていた金剛福寺と延光寺への遍路道分岐点であった。

金剛福寺まで、あしずり遍路道の区間道を頭に入れ乍ら進むことにする。

国道321号に戻る

|

| 左折分岐点(遍路タグ) |

分岐点から少し進むと左を指す遍路タグがある。上述標識にあった長野は未だずっと南。直進すれば上述あしずり遍路道にあった、長野道>鍵掛道と続く。直進べきか、左折すべきか躊躇。

真念の『四国遍路道指南』に「〇市のゝ村〇をがた村、しるし石有。川有、洪水の時ハ下ノかやうら舟渡り有り。此かやうら太郎左衛門其外やどかすなり。常にはをがわしるし石より右へ渡る」とある。

をがた村(小方村)は下ノ加江川左岸。とりあえず、真念の記述に従い左に折れ国道321号に戻る。

小方から旧路に逸れ下ノ加江川左岸を進む

小方から旧路に逸れ下ノ加江川左岸を進む

国道321号に戻り、すぐ左に逸れ旧路に入り直ぐ国道に復帰。このあたりで市野瀬川は下ノ加江川に合わさり、下流は下ノ加川として南流する。

下ノ加江川に沿って南に進み小方から左に逸れる旧路に入る。旧道を進み左八坂神社のあるところで右折し下ノ加江大橋に向かう

●下ノ加江

植物の茅に由来。燃えやすい茅の字を嫌い霜栢に変 わり、明治には下ノ加江村(土佐地名往来)

●小方

下ノ加江川の河口左岸、昔は小さな入り干潟。やが て土地となり集落となる小潟が小方(土佐地名往来)

〇初崎より東海岸廻り遍路道との合流点

初崎より伊豆田峠を越えることなく、東海岸を歩くお遍路さんもいる。初崎・立石・布経由・下ノ加江まで17キロほど。伊豆田峠越えより3キロ長い。海岸線とはいいながら山が海岸に迫り、前線舗装ではあるが、山道といった道筋ではあるという。

下ノ加江大橋を渡り鍵掛へ

八坂神社で右折し下ノ加江大橋を渡り対岸の鍵掛へ。上述真念の『四国遍路道指南』には、市野々村から下ノ加江川を左岸の小方村に移り、下ノ加江浦で舟で鍵掛村に渡ったように読める。ゆえに、このルートを辿ったのだがなぜ市野々から長野・鍵掛と下ノ加江川右岸を進まなかったのだろう。歩けるような道がなかったのだろうか。

八坂神社で右折し下ノ加江大橋を渡り対岸の鍵掛へ。上述真念の『四国遍路道指南』には、市野々村から下ノ加江川を左岸の小方村に移り、下ノ加江浦で舟で鍵掛村に渡ったように読める。ゆえに、このルートを辿ったのだがなぜ市野々から長野・鍵掛と下ノ加江川右岸を進まなかったのだろう。歩けるような道がなかったのだろうか。●あしずり遍路道:長野道

|

| あしずり遍路道標識C |

メモの段階で少し気になり土佐清水市の「あしずり遍路道」を参考にGoogle Street Viewでチェックすると、左折することなく下ノ加川右岸を進むと「道標有り(あしずり遍路道)」の標識(あしずり遍路道標識C)が立っていた。傍に道標は見えなかったが、長野道はこのコースのようだ。

真念の『四国遍路道指南』にも、「 つねにはをがたしるし石より右へわたる」とある。小方から下ノ加江川を渡ればこの「道標有り(あしずり遍路道)」の辺りに出る。長野道が下ノ加江川の右岸を直進するのか、一度左岸に渡り小方村から再度川を渡り直して右岸に出たのか不明ではある。

鍵掛(かいかけ)

鍵掛(かいかけ)

|

| あしずり遍路道標識Dと標石 |

下ノ加江大橋を渡ると、橋の西詰、四国霊場巡拝案内所 御接待の一心庵の前に標石と「あしずり遍路道」の標識(あしずり遍路道標識D)。少し新しい標石には「延光寺 金剛福寺 岩本寺」の方向が示される。

この辺りが「 鍵掛道の始点かとも思う。ルートははっきりしないが、国道から逸れる旧道が通る。それが鍵掛道かもしれない。旧路から国道に戻り、左に浜を見遣りながら久万地岬を進む。

●鍵掛(かいかけ)

中世以前の地名で古くはかぎかけ、かぎがけ。カケ は崩壊地名。カイは欠きから転じたもの

久百々(くもも)

●鍵掛(かいかけ)

中世以前の地名で古くはかぎかけ、かぎがけ。カケ は崩壊地名。カイは欠きから転じたもの

久百々(くもも)

|

| あしずり遍路道標識E |

|

| あしずり遍路道標識F |

久万地岬を廻り込むと久百々の浜に出る。遍路道は浜を走る国道を右に逸れ山裾を進む。直ぐ久百々に架かる橋。橋の北詰に「あしずり遍路道」の標識(あしずり遍路道標識E)。ここが「あしずり遍路道」の久百々道の始点かとも思う。

旧道を進み再び国道に合流する手前に「あしずり遍路道」の標識(あしずり遍路道標識F)。そのまま国道に戻る。

●あしずり遍路道・久百々道

当日はそのまま国道に出たのだが、メモの段階で標識をよく見ると山に向かって進むようにも見える。久百々道は標識から道に折れ山道に入り双浜に向かうのかとも思える(推定)。

ふた浜

|

| あしずり遍路道標識G |

当日は山道に入ることなく国道321号に戻り「ふた浜」に進む。浜の南端、小川を渡ると「あしずり遍路道」の標識(あしずり遍路道標識G)。当日はそのまま蟻碕の岬へと先に進んだ。

●あしずり遍路道・ふた浜道

|

| あしずり遍路道標識H |

これもメモの段階で標識を見ると、国道を進むことなく山道に入る案内ではないかと思えてきた。その根拠は、蟻碕の岬にある漁港の辺り、旧道が国道に合流する箇所に「あしずり遍路道」の標識が立っていたため(あしずり遍路道標識H)。「あしずり遍路道・ふた浜道」は山側の道を進み国道合流点の標識に出て来たのかもしれない(標識たけからの推測)

大岐東道

大岐東道

|

| あしずり遍路道標識I |

この箇所は土佐清水市の「あしずり遍路道」にある「大岐東道」だろう。

大岐浜

松原の由来は不詳でであるが古老の言によれば江戸時代野中兼山の植林せものが樹齢三百年、三年、高さメートルの松になったものという。

天空に聳え林立して壮観なものであったが、昭和三十年頃、マツクイムシのために括れて、長さ十八メートル、節悪しの見事な木材として浜より高知市種崎の造場所に運ばれた、現在は古本は 一本もなく、海寄りの松の内、大きいものは七十年位前に大岐青団の手により植林されたものである」とある。

砂浜に沿って続く松林がそれだろう。

下港山へのあしずり遍路道

天空に聳え林立して壮観なものであったが、昭和三十年頃、マツクイムシのために括れて、長さ十八メートル、節悪しの見事な木材として浜より高知市種崎の造場所に運ばれた、現在は古本は 一本もなく、海寄りの松の内、大きいものは七十年位前に大岐青団の手により植林されたものである」とある。

砂浜に沿って続く松林がそれだろう。

下港山へのあしずり遍路道

|

| あしずり遍路道標識J |

遍路道は直ぐ先、国道を右に逸れ浜垣集落に入る旧路を進んだ後国道に戻り南下、大岐浜が切れる辺り、大岐南橋を渡ると左に逸れる旧道がありそこに「あしずり遍路道 大分岐2.1km」の標識(あしずり遍路道標識J)が立つ。国道を逸れ下港山の集落へと進む。

●大岐浜道北口

|

| あしずり遍路道標識K |

上述、展望・休憩所で大岐浜を見ていると、大野川と大岐川が合わさり海に注ぐ流れに橋が架かる。この橋を渡り浜を進むお遍路さんもいるようだ。どこから浜に入るの探してみる。

上述、展望・休憩所で大岐浜を見ていると、大野川と大岐川が合わさり海に注ぐ流れに橋が架かる。この橋を渡り浜を進むお遍路さんもいるようだ。どこから浜に入るの探してみる。展望・休憩所より少し先に進むと浜に出る道があり、そこに「あしずり遍路道」の標識(あしずり遍路道標識K)が立つ。「あしずり遍路道」にあった「大岐浜道北口」がこのあたりかもしれない。 大岐浜道は上述大岐南橋を渡り下港山集落に進む旧路に上がってくるのだろう。当日はその上り口を見逃した。

以布利

|

| 「四国のみち」指導標X |

|

| 「四国のみち」指導標Y |

下港山の旧道を進み国道に合流。その先旗陽小学校の先で遍路道は国道56号を離れ以布利の町に入る。道なりに進み、以布利港を越えると道は上りとなる。その上りはじめる道の左手に「四国のみち」の指導標。坂を上り北へと大きく蛇行する北端に「四国のみち 大岐 窪津」の指導標が立つ。その先で県道27号に合流。ここが窪津への分岐点。窪津へはこの分岐点を左に折れる

●あしずり遍路道・ジンべー道駄馬口

●あしずり遍路道・ジンべー道駄馬口

|

| あしずり遍路道標識L1 |

|

| あしずり遍路道標識L2 |

土佐清水市の「あしずり遍路道・ジンべー道駄馬口」はこの道筋の辺り。メモの段階でGoogle Street Viewでチェックすると国道321号から以布利の町に左に折れる分岐の少し北に「あしずり遍路道」の標識(あしずり遍路道標識L1)があった。位置からすればこの辺りがジンべー道駄馬口ではあろう。

更にGoogle Street Viewでチェックすると、国道から逸れた旧道から港へと左に折れる道を進むと左に逸れる分岐点に「あしずり遍路道」の標識(あしずり遍路道標識L2)が立つ。

道を左に逸れ、再び旧路車道に合流し港へと向かうと、切通状の道の左手に「遍路道」の案内があった。これが「ジンべー道駄馬口」の道筋かどうか不明だが、海岸を進む遍路道ではあったのだろう。

更にGoogle Street Viewでチェックすると、国道から逸れた旧道から港へと左に折れる道を進むと左に逸れる分岐点に「あしずり遍路道」の標識(あしずり遍路道標識L2)が立つ。

道を左に逸れ、再び旧路車道に合流し港へと向かうと、切通状の道の左手に「遍路道」の案内があった。これが「ジンべー道駄馬口」の道筋かどうか不明だが、海岸を進む遍路道ではあったのだろう。

また、当日は由布利の町を抜け、「四国のみち」の標識を見遣りながら車道を県道27号・窪津分岐へとすすんだのだが、遍路道は坂を上る手前、道の左手にあった「四国のみち 大岐 窪津」の指導標(「四国のみち」指導標X)からから車道を左に逸れ坂を上る。すぐ蛇行して上ってきた車道とクロス。そこが上述「四国のみち 大岐 窪津」の指導標(「四国のみち」指導標Y)が立つところ。そこから車道を横切り更に上り県道27号窪津分岐に数むようである。

〇駄馬

駄馬は河岸段丘の意味との記事があった。

窪津分岐

駄馬は河岸段丘の意味との記事があった。

窪津分岐

|

| あしずり遍路道標識M |

|

| あしずり遍路道標識N |

さらにその先、南西に切り込む沢筋を大きく迂回すると突端に「あしずり遍路道」の標識(あしずり遍路道標識N)と「四国のみち 以布利1km 窪津4km」の指導標、そして「金剛福寺」と刻まれた結構新しい道標が立つ。

|

| あしずり遍路道標識O |

|

| あしずり遍路道標識P |

沢を迂回し、更にもうひとつ沢を迂回するとその先、道の左右に「あしずり遍路道」の標識が立つ。

谷川の標識には「四国のみち 以布利1.5km 窪津3,7km」(あしずり遍路道標識O)とあり谷筋から上ってきている。また山側の「あしずり遍路道」の標識(あしずり遍路道標識P)は車道を逸れて山側に入っている。

はてさて、これはどういうこと?あれこれチェックすると今まで辿ってきた遍路道とは異なる「あしずり遍路道」が現れた

●海岸廻りの遍路道

ジンべー道駄馬口もそうだが、それ以外にもGoogle Street Viewでチェックすると以布利港の西に窪津分岐へと辿った道を左に折れ浜方面に向かう遍路道案内がある。

漁港を越え砂浜を少し歩き山道に入る。山道を上り切ったところが上述、窪津分岐の先で出合った「あしずり遍路道」の標識(あしずり遍路道標識M)のところのようだ。

そこから車道を歩き、これも上述金剛福寺の石碑があったところに進むが、この石碑のあるところいが「あしずり遍路道ほうの谷道」のスタート地点(あしずり遍路道標識N)。あしずり遍路道はここから沢に下り、上り返したところが、これも上述「四国のみち 以布利1.5km 窪津3,7km」の「四国のみち」指導標(あしずり遍路道標識O)の箇所。

はてさて、これはどういうこと?あれこれチェックすると今まで辿ってきた遍路道とは異なる「あしずり遍路道」が現れた

●海岸廻りの遍路道

ジンべー道駄馬口もそうだが、それ以外にもGoogle Street Viewでチェックすると以布利港の西に窪津分岐へと辿った道を左に折れ浜方面に向かう遍路道案内がある。

漁港を越え砂浜を少し歩き山道に入る。山道を上り切ったところが上述、窪津分岐の先で出合った「あしずり遍路道」の標識(あしずり遍路道標識M)のところのようだ。

そこから車道を歩き、これも上述金剛福寺の石碑があったところに進むが、この石碑のあるところいが「あしずり遍路道ほうの谷道」のスタート地点(あしずり遍路道標識N)。あしずり遍路道はここから沢に下り、上り返したところが、これも上述「四国のみち 以布利1.5km 窪津3,7km」の「四国のみち」指導標(あしずり遍路道標識O)の箇所。

|

| あしずり遍路道標識Q |

ここから遍路道は車道をクロスし、山側にあった「あしずり遍路道」(あしずり遍路道標識P)の標識から山道に入り伊予駄馬へと向かうようだ。車道を進むと尻貝の浜の先、民家の建傍で大きく道が弧を描く道の山側に「あしずり遍路道」の標識(あしずり遍路道標識Q)が立っていた。伊予駄馬道の出口ではあろう。

上記「あしずり遍路道」はその標識を基にしたあくまでも推定コース。当日は「あしずり遍路道」の標石が旧路を案内するものとは思わず、ルートがオンコースである目安程度であろうとに歩いていたのだが、もう少しちゃんと調べておけば結構面白そうな遍路道を歩けたのに、と常の如く後の祭り。今回は残念な思い強し。

県道27号と県道347号分岐点

上記「あしずり遍路道」はその標識を基にしたあくまでも推定コース。当日は「あしずり遍路道」の標石が旧路を案内するものとは思わず、ルートがオンコースである目安程度であろうとに歩いていたのだが、もう少しちゃんと調べておけば結構面白そうな遍路道を歩けたのに、と常の如く後の祭り。今回は残念な思い強し。

県道27号と県道347号分岐点

|

| あしずり遍路道標識R |

海岸沿いの鬱蒼とした樹林帯の中、道を進むと県道27号と県道347号が左右に分かれる分岐点に出る。分岐点には「四国のみち」の指導標。「窪津1.9km 以布利3,3km」とある。

海岸沿いの鬱蒼とした樹林帯の中、道を進むと県道27号と県道347号が左右に分かれる分岐点に出る。分岐点には「四国のみち」の指導標。「窪津1.9km 以布利3,3km」とある。遍路道は左へと県道27号に折れる。そこには「あしずり遍路道」の標識(あしずり遍路道標識R)が立っていた。

当日は、遍路道オンコースの案内であろうと海岸沿いの道を進み窪津の町へと入った。

●あしずり遍路道・窪津寺下道

メモの段階でチェックすると、県道分岐点の「あしずり遍路道」標識の直ぐ先から山に入るようだ。Google Street mapでチェックすると右手に山に入る道が見える。ルートははっきりしないが、窪津寺下道と称されるように、山中を進み窪津の町にある海蔵院辺りで里に出るようだ(推定)。

メモの段階でチェックすると、県道分岐点の「あしずり遍路道」標識の直ぐ先から山に入るようだ。Google Street mapでチェックすると右手に山に入る道が見える。ルートははっきりしないが、窪津寺下道と称されるように、山中を進み窪津の町にある海蔵院辺りで里に出るようだ(推定)。窪津

窪津鯨道が象徴するように、窪津は東海岸最大の漁港。藩政時代は捕鯨、と言うか、鯨の生け捕りで栄えた町とのこと。このあたりの古名は「伊佐」とのことだが、それは鯨(いさな)由来と言う。昭和初期まで伝統的捕鯨が続いたようだ。

当日は窪津を抜け海岸沿いの県道27号を津呂へと向かった。

●あしずり遍路道・下駄馬道

|

| あしずり遍路道標識S |

|

| 「四国のみち」の指導標と遍路道案内 |

窪津漁港の南端、窪津の旧道が県道に合流する箇所に「四国のみち」の指導標が立つ。その傍に遍路道案内があり、県道と逆方向を指す。この県道を右に逸れる旧道から山道に入る遍路道があるようだ。清水市観光教会の資料にある「下駄馬道」がそれだろう。地図にも窪津碕をぐるりと廻る県道をショートカットし、丘陵部を進み県道に続く実線が描かれている。その県道合流部には「あしずり遍路道」の標識(あしずり遍路道標識S) が立っていた。

●あしずり遍路道・権現道

|

| あしずり遍路道標識T |

|

| あしずり遍路道標識U |

下駄馬道が県道に合流するところ(推定)から更に南に進むと権現という地名がある。Google Street Viewでチェックすると松碆の辺り、道の右手に「あしずり遍路標識」(あしずり遍路道標識T) があった。更に南、柳駄馬辺りで道の左手から県道に合流する箇所に「あしずり遍路道」(あしずり遍路道標識U)の標識があった。

想定するに、北の標識より県道を右に逸れた遍路道は南下し県道を横切り柳駄馬にあったあしずり遍路標識のところに出るのだろう。

津呂道

想定するに、北の標識より県道を右に逸れた遍路道は南下し県道を横切り柳駄馬にあったあしずり遍路標識のところに出るのだろう。

津呂道

| あしずり遍路道標識V |

県道27号を進み左に金毘羅宮を見遣り先に進むと、道の分岐点に3基の石仏が立つ。遍路道はここで県道を離れ右に逸れる道に入る。分岐点には「四国のみち」指導標、「あしずり遍路道」(あしずり遍路道標識V)の標識も立つ。

●2基標石

●3基石造物

先に進むと石造物の並ぶ覆屋。その先で遍路道は県道27号に戻る。県道合流点には「遍路道」案内が立っていた。

この遍路道はあしずり遍路道・津呂道である。

●津呂

津呂は山間で川水の淀んで波静かなところを指すトロ(瀞)の土佐での転化とも言われる。この地の津呂も自然の浦曲の状をなし、内部に侵入した海水もここでは穏やかな淀みになっていたものと考えられる、と「四万十町地名辞典」にある。

あしずり遍路道・赤碆東道分岐点

|

| あしずり遍路道標識W |

津呂道から県道に戻った遍路道は県道27号を駄馬、大谷、赤碆、赤碆東へと進み県道から左右に道が分岐する箇所に「あしずり遍路道」の標識(あしずり遍路道標識W)が立つ。土佐清水市のあしずり遍路道の案内と比較すると、この分岐点が「あしずり遍路道・赤碆東道」への分岐点かと推定する。

●あしずり遍路道

津呂からこの赤碆東道分岐点までにもあしずり遍路道がある。津呂道を出た先、駄馬地区のあたりに「つばき道」があると言う。標識はみつからなかった。つばき道とは、この辺り河岸段丘面に強風を避けるために椿を植えたゆえではあろう。

「つばき道」の先に「赤碆道」があると言う。赤碆地区を下り、白碆と黒碆の岩礁部の間、赤碆東地区の海側に「赤碆道」のマークが示されるが、県道にはその出入口の標識は見るからなかった。

舟形標石

津呂からこの赤碆東道分岐点までにもあしずり遍路道がある。津呂道を出た先、駄馬地区のあたりに「つばき道」があると言う。標識はみつからなかった。つばき道とは、この辺り河岸段丘面に強風を避けるために椿を植えたゆえではあろう。

「つばき道」の先に「赤碆道」があると言う。赤碆地区を下り、白碆と黒碆の岩礁部の間、赤碆東地区の海側に「赤碆道」のマークが示されるが、県道にはその出入口の標識は見るからなかった。

舟形標石

●あしずり遍路道・切詰道と足摺岬道

この案内に拠れば、海岸沿いの県道ができる前は赤碆東道分岐点を右に折れた後、丘陵の中を抜けこの舟形地蔵のところに出て来たようだ。その遍路道が切詰道であり、足摺峠道ではあったのだろう。土佐清水市の案内にはあしずり遍路道・赤碆東道分岐点から県道を離れ右に折れると道は南下しヘアピン状で曲がる突端あたりに「切詰道」のマークがあり、道から離れた南に「足摺岬道」のマークがある。

国土地理院の地図には県道の山側に破線が描かれている。この破線に沿って遍路道は続いているのだろうか。

第三十八番金剛福寺

この案内に拠れば、海岸沿いの県道ができる前は赤碆東道分岐点を右に折れた後、丘陵の中を抜けこの舟形地蔵のところに出て来たようだ。その遍路道が切詰道であり、足摺峠道ではあったのだろう。土佐清水市の案内にはあしずり遍路道・赤碆東道分岐点から県道を離れ右に折れると道は南下しヘアピン状で曲がる突端あたりに「切詰道」のマークがあり、道から離れた南に「足摺岬道」のマークがある。

国土地理院の地図には県道の山側に破線が描かれている。この破線に沿って遍路道は続いているのだろうか。

第三十八番金剛福寺

舟形標石の先、足摺岬を廻ると第三十八番金剛福寺に着く。

本日のメモはここまで、次回は金剛福寺から土佐最後の札所延光までの遍路道をメモする。