焼山寺道の一回目は藤井寺から最初の峰を越へて柳水庵迄、藤井寺から焼山寺までのほぼ中間点までをメモした。2回目は最初の峰越え鞍部から第二の峰を越え、焼山寺山の山腹に建つ焼山寺に上り、そこから焼山寺山裾の岩鍋集落のバス停までをメモする。

Wikipediaに焼山寺道の記事があった。おさらいを兼ねて掲載する。

「焼山寺道(しょうさんじみち)は徳島県吉野川市にある四国八十八箇所霊場第十一番札所藤井寺と名西郡神山町にある第十二番札所焼山寺を結ぶ遍路道である。焼山寺越えとも呼ばれる。順打ちの歩き遍路が最初に体験する難所となっている。

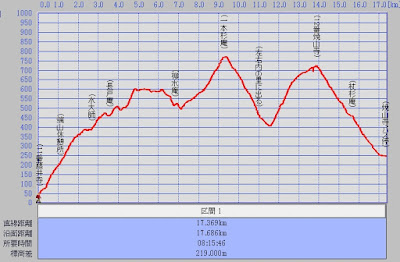

焼山寺道は標高40mの藤井寺から標高700mの焼山寺に至る全長12.9kmの歩道(山道)である。「へんろころがし」と呼ばれる急峻な上りや下りが6箇所ある。藤井寺からの焼山寺道入口には"健脚5時間、平均6時間、弱足8時間"の所要時間の目安が書かれた標識がある。

藤井寺側から行くと、長戸庵、柳水庵、浄蓮庵という3箇所の仏堂を経由し焼山寺に至る。藤井寺奥の院を過ぎると最初のへんろころがしを登る。登り切った標高225m地点に端山休憩所がある。途中、水大師という湧き水があり藤井寺より3.2km行くと標高440mの長戸庵に至る。長戸庵を出て標高540m地点を経由し少し下ると長戸庵から3.4km地点に標高500mの柳水庵がある」。

ここまでは先回のメモで歩いたところ。今回のルートについては、続いて「柳水庵から県道245号を横切り4箇所目のへんろころがしを通り柳水庵より2.2kmの距離に焼山寺道最高地点・標高745mの浄蓮庵(一本杉庵)がある。浄蓮庵より標高400mの左右内まで5箇所目のへんろころがしを下り、最後のへんろころがしを登って浄蓮庵より距離4.1kmで標高700mの焼山寺に到着する。

なお、焼山寺境内から、13番大日寺へ向かう遍路道は「一宮道」と名称が変わり、両方の遍路道のうち焼山寺山中の約4.2kmが国の史跡に指定されている(Wikipedia)」。とある。

今回のメモは段取上、焼山寺道に続き、焼山寺から下り焼山寺山の山裾・岩鍋集落に至る一宮道もカバーする。

本日のルート;

■第二の峰越え;県道245から一本杉庵を経て左右内集落まで■

(3.9km;最大比高差320m)

県道から山道へ>尾根筋の林道を進む>52丁石・50丁石>林道を離れる>林道に合流し、直ぐ山道に>徳右衛門道標と46丁石>四番目のへんろころがし>43丁石・42丁石>41丁石・40丁石>38丁石>一本杉庵>丁石が3基>6基の遍路墓>35丁石・115丁石>34丁石・32丁石>116丁石・30丁石>119丁石・29丁石>林道に出る>122丁石・120丁石 >121丁石の先に2基の丁石>123丁石・26丁石>急坂の案内>2基の丁石・標石と23丁石>左右内集落に出る>集落の4基の丁石

■第三の峰のアプダウン;左右内集落から焼寺を経て岩鍋集落まで■

(3.9km;最大比高差220m)

一つ瀬川橋北詰に石仏と丁石>6番目のへんろころがし>角柱丁石と舟形地蔵丁石>丁石と遍路墓>2基の丁石と薬師堂>角柱丁石と舟形地蔵>角柱丁石と舟形地蔵丁石のペア―が続く>林道に出る>林道をクロスし焼山寺参道へ>参道を進み山門へ>第十二番札所焼山寺

●焼山寺から岩鍋のバス停まで●

焼山寺>車道に当たる>遍路墓と6丁石>7丁石と沢に架かる橋>10丁石の先で車道に出る>杖杉庵>杖杉庵から土径に入る>中尾多七標石と角柱丁石が並ぶ。>車道に出る>鍋岩・焼山寺バス停

標高480mほどの県道245から一本杉庵の建つ標高750mピークまで上り、そこから急坂を標高430mの左右内集落へ下る

県道から山道へ

県道245に下り、指示に従い右に折れると直ぐ、県道を離れ左に折れる標識。標識傍には「へんろ道」と刻まれる中尾多七標石が立つ(午前10時21分)。山道に入ると直ぐ林道に合流(午前10時22分)。地図には尾根筋を進む林道が記される。

県道245に下り、指示に従い右に折れると直ぐ、県道を離れ左に折れる標識。標識傍には「へんろ道」と刻まれる中尾多七標石が立つ(午前10時21分)。山道に入ると直ぐ林道に合流(午前10時22分)。地図には尾根筋を進む林道が記される。

尾根筋の林道を進む

林道を進むと直ぐに舟形地蔵丁石が2つ続く(午前10時23分、10時27分)。共に摩耗が激しく丁数は読めない。

林道を進むと直ぐに舟形地蔵丁石が2つ続く(午前10時23分、10時27分)。共に摩耗が激しく丁数は読めない。

54丁・53丁石

林道を歩き始めて8分、「山与 五十四丁」(午前10時30分)と刻まれた舟形地蔵丁石。その直ぐ傍に「山与 五十三丁」と刻まれた舟形地蔵丁石が続く。

林道を歩き始めて8分、「山与 五十四丁」(午前10時30分)と刻まれた舟形地蔵丁石。その直ぐ傍に「山与 五十三丁」と刻まれた舟形地蔵丁石が続く。

52丁石・50丁石

更に林道を歩く。「山与 五十二丁」と刻まれた舟形地蔵丁石(午前10時32分)。そこから5分ほど歩き「山与 五十丁」(午前10時37分)。

更に林道を歩く。「山与 五十二丁」と刻まれた舟形地蔵丁石(午前10時32分)。そこから5分ほど歩き「山与 五十丁」(午前10時37分)。

林道を離れる

「山与 四十七丁」(午前10時42分)を越え2分ほど歩くと林道を離れる分岐点。ここから左へ入る山道(午前10時44分)となる。

「山与 四十七丁」(午前10時42分)を越え2分ほど歩くと林道を離れる分岐点。ここから左へ入る山道(午前10時44分)となる。

林道に合流し、直ぐ山道に

山道を5分ほど歩くと東西に山を越える林道に一瞬合流(午前10時49分)。標石に従い直ぐ山道に入る。その先に中尾多七標石(午前10時50分)。

山道を5分ほど歩くと東西に山を越える林道に一瞬合流(午前10時49分)。標石に従い直ぐ山道に入る。その先に中尾多七標石(午前10時50分)。

徳右衛門道標と46丁石

中尾多七標石から直ぐ徳右衛門道標(午前10時51分)。その先数分で「山与 四十六丁」と刻まれた舟形地蔵丁石(午前10時53分)に出合う。

中尾多七標石から直ぐ徳右衛門道標(午前10時51分)。その先数分で「山与 四十六丁」と刻まれた舟形地蔵丁石(午前10時53分)に出合う。

4番目のへんろころがし

「山与 四十四丁」と刻まれた舟形地蔵丁石(午前10時56分)を越えると数分で「4/6 へんろころがし」の案内(午前10時58分)。

「山与 四十四丁」と刻まれた舟形地蔵丁石(午前10時56分)を越えると数分で「4/6 へんろころがし」の案内(午前10時58分)。

地形図でチェックすると比高差は80mほどだが、標高650mから700mまでの等高線の間隔が狭く、このあたりが厳しい坂なのだろう。

43丁石・42丁石

へんろころがしの坂の途中に「山与 四十三丁」(午前11時2分)、「山与 四十二丁」(午前11時6分)と続く。

へんろころがしの坂の途中に「山与 四十三丁」(午前11時2分)、「山与 四十二丁」(午前11時6分)と続く。

41丁石・40丁石

更に「山与 四十一丁」(午前11時9分)、「山与 四十丁」(午前11時10分)と続く。

更に「山与 四十一丁」(午前11時9分)、「山与 四十丁」(午前11時10分)と続く。

38丁石

「山与 三十八丁」(午前11時14分)を越えると遍路墓らしき石柱に出合う(午前11時16分)。

「山与 三十八丁」(午前11時14分)を越えると遍路墓らしき石柱に出合う(午前11時16分)。

一本杉庵;午前11時18分_標高752m

遍路墓から2分ほどで石段が見える。四十二段の石段を上ると石の玉垣に囲まれた大杉が立つ。一本杉庵(浄蓮庵)に着いた。

遍路墓から2分ほどで石段が見える。四十二段の石段を上ると石の玉垣に囲まれた大杉が立つ。一本杉庵(浄蓮庵)に着いた。

一本杉の幹回りは7m強。樹高30m。樹齢数百年と言われる大杉である。大杉の下に3mほどの修行大師像。大正15年(1926)、京都の篤志家が施主となり石段と共に寄進されたとのこと。

一本杉の先に本堂と通夜堂が並び、本尊阿弥陀如来が祀られる本堂の前に観音堂が建つ。

寺伝には、お大師さんがこの地にて夢に阿弥陀如来を見る。目を覚ますと谷を隔てた向かいの焼山寺山、焼山寺が建つお山であるが、全山火の山に。大師は一寸八分の阿弥陀如来像を刻み、お堂に安置し、谷水で身を浄め火の山に上っていった、と。焼山寺の由来であろうか。

ここで小休止。

一本杉の先に本堂と通夜堂が並び、本尊阿弥陀如来が祀られる本堂の前に観音堂が建つ。

寺伝には、お大師さんがこの地にて夢に阿弥陀如来を見る。目を覚ますと谷を隔てた向かいの焼山寺山、焼山寺が建つお山であるが、全山火の山に。大師は一寸八分の阿弥陀如来像を刻み、お堂に安置し、谷水で身を浄め火の山に上っていった、と。焼山寺の由来であろうか。

ここで小休止。

県道245号の鞍部からおよそ2キロ弱。比高差280mほどを1時間弱で歩いてきた。

3基丁石

休憩の後、一本杉を離れ左右内の集落のある谷筋へと向かう。道の両側に3基の丁石(午前⒒時37分)。左手の舟形地蔵は先に出合った「藤井寺与 六十一丁」と同じテイスト。「藤井寺与是迄百十四丁」の丁石だろう。

休憩の後、一本杉を離れ左右内の集落のある谷筋へと向かう。道の両側に3基の丁石(午前⒒時37分)。左手の舟形地蔵は先に出合った「藤井寺与 六十一丁」と同じテイスト。「藤井寺与是迄百十四丁」の丁石だろう。

向かいにも2基。1基には「山与三十七丁」、もう1基には「藤井寺与 百十三丁」と刻まれるようだ。

6基の遍路墓

「豫州舟木村」などと刻まれる遍路墓が道傍に6基並ぶ(午前11時39分)。この焼山寺道には結構な数の遍路墓が祀られる。

「豫州舟木村」などと刻まれる遍路墓が道傍に6基並ぶ(午前11時39分)。この焼山寺道には結構な数の遍路墓が祀られる。

35丁石・115丁石

数分歩くと舟形地蔵(午前11時41分)。その先にも舟形地蔵(午前11時42分)。文字ははっきりとしないが、あれこれチェックすると、「山与 三十五丁」と「藤井寺与是迄百十五丁」の丁石のようではないか、と。

数分歩くと舟形地蔵(午前11時41分)。その先にも舟形地蔵(午前11時42分)。文字ははっきりとしないが、あれこれチェックすると、「山与 三十五丁」と「藤井寺与是迄百十五丁」の丁石のようではないか、と。

34丁石・32丁石

その先に続く舟形地蔵は丁数がはっきり読める。「山与三十四丁」(11時44分)と「山与三十二丁」(11が時47分)と刻まれる。

その先に続く舟形地蔵は丁数がはっきり読める。「山与三十四丁」(11時44分)と「山与三十二丁」(11が時47分)と刻まれる。

116丁石・30丁石

上部が欠けた舟形地蔵ははっきり読めないが、「藤井寺与是迄百十六丁」ではないだろうか(午前11時48分)。次いで現れた舟形地蔵には「山与三十丁」(午前11時52分)の文字がはっきり読める。この辺り、焼山寺と藤井寺への丁石が入り混じる。

上部が欠けた舟形地蔵ははっきり読めないが、「藤井寺与是迄百十六丁」ではないだろうか(午前11時48分)。次いで現れた舟形地蔵には「山与三十丁」(午前11時52分)の文字がはっきり読める。この辺り、焼山寺と藤井寺への丁石が入り混じる。

119丁石・29丁石

次いで現れる舟形地蔵も丁数がはっきりしないが、「同 百十九丁」(午前11時55分)だろう。その直ぐ先にも舟形地蔵丁石(午前11時56分)。「山与廿九丁」と刻まれる。「同」とは「藤井寺与是迄」を略したものだろう。

次いで現れる舟形地蔵も丁数がはっきりしないが、「同 百十九丁」(午前11時55分)だろう。その直ぐ先にも舟形地蔵丁石(午前11時56分)。「山与廿九丁」と刻まれる。「同」とは「藤井寺与是迄」を略したものだろう。

林道に出る

「山与廿七丁」と刻まれた舟形地蔵丁石(午前11時59分)まで下ると林道に出る。

「山与廿七丁」と刻まれた舟形地蔵丁石(午前11時59分)まで下ると林道に出る。

122丁石・120丁石

林道を進む。はっきりしないが、「同 百二十二丁」(午後12時1分)、「同 百二十丁」(午後12時2分)と刻まれた舟形地蔵丁石が並ぶ。

林道を進む。はっきりしないが、「同 百二十二丁」(午後12時1分)、「同 百二十丁」(午後12時2分)と刻まれた舟形地蔵丁石が並ぶ。

121丁石の先に2基の丁石

「同 百二十一」(12時4分)かと見える舟形地蔵丁石の先に2基の丁石。1基は「同 百十七丁」と刻む藤井寺までの丁数。もう1基は「廿八丁」と刻まれた焼山寺までの丁数。巡打ち、逆打ち遍路の標識が同じ所に立てられる。

「同 百二十一」(12時4分)かと見える舟形地蔵丁石の先に2基の丁石。1基は「同 百十七丁」と刻む藤井寺までの丁数。もう1基は「廿八丁」と刻まれた焼山寺までの丁数。巡打ち、逆打ち遍路の標識が同じ所に立てられる。

123丁石・26丁石

「同 百二十三」と刻まれる(?)舟形地蔵丁石(午後12時6分)の先に「山与 二十六」と刻まれる(?)舟形地蔵丁石。この辺りから遍路道は林道を離れ左右内集落のある谷筋に向かって下ることになる。

「同 百二十三」と刻まれる(?)舟形地蔵丁石(午後12時6分)の先に「山与 二十六」と刻まれる(?)舟形地蔵丁石。この辺りから遍路道は林道を離れ左右内集落のある谷筋に向かって下ることになる。

急坂の案内

直ぐに急坂の案内(午後12時8分)。比高差100mほどを一気に下る。道脇に傾いた舟形地蔵。丁石だろうが丁数は読めない。痛めた膝が辛い。

直ぐに急坂の案内(午後12時8分)。比高差100mほどを一気に下る。道脇に傾いた舟形地蔵。丁石だろうが丁数は読めない。痛めた膝が辛い。

2基の丁石・標石と23丁石

坂の途中に2基の丁石。一基には「山与 廿四丁」、もう一基は「へんろ道」と刻まれた中尾多七標石(午後12時17分)。その先に「山与廿三丁」(午後12時20分)。里はもう近い。

坂の途中に2基の丁石。一基には「山与 廿四丁」、もう一基は「へんろ道」と刻まれた中尾多七標石(午後12時17分)。その先に「山与廿三丁」(午後12時20分)。里はもう近い。

左右内集落に出る;午後12時22分_標高430m

左右内集落に出る。藤井寺を出ておおよそ5時間。ほぼ予定通り。里の舗装道に出たところに「四国のみち」の指導標。「一本杉庵1.8km」とあった。

左右内集落に出る。藤井寺を出ておおよそ5時間。ほぼ予定通り。里の舗装道に出たところに「四国のみち」の指導標。「一本杉庵1.8km」とあった。

遍路道は左の指示に従い舗装された道を進む。ほどなく道を右に折れる案内。集落の細路に入る。

●左右内

「そうない」と読む。集落の地名由来は?左右を結ぶ道筋に有る故だろうかと地形図をチェック。西側は山塊で阻まれる。県道も左右内集落からは北の山塊に道をとる。 であれば、左右内谷川筋の集落故だろうか。とは言え、左右を山稜で囲まれた谷筋はどこにでもあるだろうし、結局よくわからない。

「そうない」と読む。集落の地名由来は?左右を結ぶ道筋に有る故だろうかと地形図をチェック。西側は山塊で阻まれる。県道も左右内集落からは北の山塊に道をとる。 であれば、左右内谷川筋の集落故だろうか。とは言え、左右を山稜で囲まれた谷筋はどこにでもあるだろうし、結局よくわからない。

県道43号に出る

民家の石垣下に舟形地蔵。「山与 廿二丁」(午後12時29分)の焼山寺まで22丁石ではないだろうか。その先で県道43号に出ると「四国のみち」の指導標。左に道をとる。

民家の石垣下に舟形地蔵。「山与 廿二丁」(午後12時29分)の焼山寺まで22丁石ではないだろうか。その先で県道43号に出ると「四国のみち」の指導標。左に道をとる。

4基の丁石・標石

谷筋へと向かうと4基の丁石・標石(午後12時34分)が立つ。左から「是ヨリ左焼山寺へ 二十丁 右コンピラ」、その横の舟形地蔵は「山与十九丁」と刻まれる丁石。上部が欠けた石柱には「右こんぴら 左へんろ」、右端は「へんろ道」の文字の上に両端矢印が刻まれた中尾多七標石である。

谷筋へと向かうと4基の丁石・標石(午後12時34分)が立つ。左から「是ヨリ左焼山寺へ 二十丁 右コンピラ」、その横の舟形地蔵は「山与十九丁」と刻まれる丁石。上部が欠けた石柱には「右こんぴら 左へんろ」、右端は「へんろ道」の文字の上に両端矢印が刻まれた中尾多七標石である。

これで第二の峰越えを終える。標高480mほどの県道245号から標高750mほどの一本杉庵まで上り、そこから標高430mほどの左右無内集落まで下ってきた。上り比高差270m、下り比高差320mほど、4キロ弱のアップダウンをおおよそ2時間強で歩いた。藤井寺を出ておおよそ5時間かかった。ほぼ計画通り。

標高430mほどの左右内集落の谷筋から焼山寺山の山腹、標高700mほどところに立つ焼山寺を経て、バス停のある焼山寺山裾の標高250mの岩鍋集落へ下る。焼山寺まで2キロ・比高差270m、焼山寺から岩鍋集落まで3.5km・比高差450m(5.5km;最大比高差450m)

左右内谷川を渡る

ほどなく左右内谷川に架かる橋を渡る(午後12時35分)。左岸の梅林を進むと上部が欠けた石仏()。「*八丁」の文字が読める。「山与 十八丁」の18丁石だろう。

ほどなく左右内谷川に架かる橋を渡る(午後12時35分)。左岸の梅林を進むと上部が欠けた石仏()。「*八丁」の文字が読める。「山与 十八丁」の18丁石だろう。

●左右内谷川

垢取川とも称された。一本杉庵での縁起でメモした垢離の川がこれ。お大師さんが夢に阿弥陀如来を見て目覚めると、焼山寺の建つお山が全山火の海。火の山に上る前、身を浄めるため水垢離をとったのがこの川と伝わる。

一つ瀬川橋北詰に石仏と丁石

道を進むと再び左右内谷川を渡る。川に架かる一つ瀬橋北詰に不動明王と2基の丁石(午前12時37分)。左端は不動明王。中央の倒れた石仏に「山与 十七丁」、右端の舟形地蔵丁石には「十七丁」と刻まれる。

道を進むと再び左右内谷川を渡る。川に架かる一つ瀬橋北詰に不動明王と2基の丁石(午前12時37分)。左端は不動明王。中央の倒れた石仏に「山与 十七丁」、右端の舟形地蔵丁石には「十七丁」と刻まれる。

沢に沿って進む

橋を渡り川の右岸に沿って進む。2基の石柱(午後12時38分)。1基は「十五丁」かとも思う。

橋を渡り川の右岸に沿って進む。2基の石柱(午後12時38分)。1基は「十五丁」かとも思う。

6番目のへんろころがし

ほどなく沢筋から離れ焼山寺のお山へと向かう。直ぐに「6/6へんろころがし」の案内(午後12時40分)。おおよそ250mほどの比高差を上ることになる。

ほどなく沢筋から離れ焼山寺のお山へと向かう。直ぐに「6/6へんろころがし」の案内(午後12時40分)。おおよそ250mほどの比高差を上ることになる。

数分上ると角柱丁石と舟形地蔵丁石(午前12時42分)。「十六丁」と読める。 そう言えば、5番目の「へんろころがし」のサインは見逃した。Wikipediaの「焼山寺道」には5番目は一本杉庵から左右内へと下るとある。比高差100mほどを一気に下った急坂がそれであったのだろう。

角柱丁石と舟形地蔵丁石

自然石が敷かれた急坂を上る。傾いた角柱丁石(午後12時45分)、上部が少し欠けた舟形地蔵丁石(午後12時47分)が立つ。角柱丁石は文字が読めないが、舟形地蔵丁石は「十五丁」と刻まれているように思える。

自然石が敷かれた急坂を上る。傾いた角柱丁石(午後12時45分)、上部が少し欠けた舟形地蔵丁石(午後12時47分)が立つ。角柱丁石は文字が読めないが、舟形地蔵丁石は「十五丁」と刻まれているように思える。

丁石と遍路墓

岩場の急坂を上る。角柱丁石と石仏が並ぶ(午後12時50分)。石仏は遍路墓だろう。角柱丁石は「十四丁」だろうか。

岩場の急坂を上る。角柱丁石と石仏が並ぶ(午後12時50分)。石仏は遍路墓だろう。角柱丁石は「十四丁」だろうか。

2基の丁石

直ぐ先に2基の舟形地蔵が並ぶ。14丁と13丁だろう(午後12時51分)。数分進むと上部が完全に壊れた地蔵があった(午後12時55分)。

直ぐ先に2基の舟形地蔵が並ぶ。14丁と13丁だろう(午後12時51分)。数分進むと上部が完全に壊れた地蔵があった(午後12時55分)。

2基の丁石と薬師堂:午後1時_標高520m

道の左右に丁石(午後12時59分)。左手の舟形地蔵丁石は「山与十二丁」、右手は「へんろ道」と刻まれた中尾多七標石。

道の左右に丁石(午後12時59分)。左手の舟形地蔵丁石は「山与十二丁」、右手は「へんろ道」と刻まれた中尾多七標石。

その先に小祠(午後1時)。薬師堂。お堂対面に集められた石柱の中に「十一丁」と刻まれた石柱もあった。

角柱丁石と舟形地蔵

10分ほど進むと角柱丁石(午後1時11分)、ついて舟形地蔵丁石(午後1時12分)。共に「十一丁石」のように思える。

10分ほど進むと角柱丁石(午後1時11分)、ついて舟形地蔵丁石(午後1時12分)。共に「十一丁石」のように思える。

10丁石

5分ほど進むと角柱丁石と舟形地蔵が並んで立つ(午後1時16分)。大岩を削った坂を上る。

5分ほど進むと角柱丁石と舟形地蔵が並んで立つ(午後1時16分)。大岩を削った坂を上る。

角柱丁石と舟形地蔵丁石のペア―が続く

角柱丁石と舟形地蔵丁石が並び立つペアの組み合わせが続く。「九丁」・「山与 九丁」(午後1時21分)と「八丁」・「山与八丁」(午後1時24分)の組み合わせとなっている。

角柱丁石と舟形地蔵丁石が並び立つペアの組み合わせが続く。「九丁」・「山与 九丁」(午後1時21分)と「八丁」・「山与八丁」(午後1時24分)の組み合わせとなっている。

林道に出る

道の右手に中尾多七標石(午後1時27分)を見ると直ぐその先で林道に出る(午後1時27分)。合流点にある「四国のみち」木標には「焼山寺1.0km」とある。

道の右手に中尾多七標石(午後1時27分)を見ると直ぐその先で林道に出る(午後1時27分)。合流点にある「四国のみち」木標には「焼山寺1.0km」とある。

林道をクロスし焼山寺参道へ

林道をクロスし山道を上る。道の左に角柱丁石と舟形地蔵丁石(午後1時34分)。「五丁」「山与五丁」と刻まれる。更に角柱丁石と舟形地蔵丁石(午後1時36分)。「四丁」と「山与 四丁」とある。その先に焼山寺の参道が見えてくる。

林道をクロスし山道を上る。道の左に角柱丁石と舟形地蔵丁石(午後1時34分)。「五丁」「山与五丁」と刻まれる。更に角柱丁石と舟形地蔵丁石(午後1時36分)。「四丁」と「山与 四丁」とある。その先に焼山寺の参道が見えてくる。

参道を進み山門へ

参道を進む。石垣に水呑み場のついた不動明王。次いで割と新しい巨大な不動明王、文殊菩薩、普賢菩薩、地蔵菩薩などを見遣りながら山門前の石段に至る(午後1時48分)。

参道を進む。石垣に水呑み場のついた不動明王。次いで割と新しい巨大な不動明王、文殊菩薩、普賢菩薩、地蔵菩薩などを見遣りながら山門前の石段に至る(午後1時48分)。

左右内集落からおおよそ1時間。藤井寺を出ておおよそ6時強で焼山寺に到着した。おおよそ予定通りであった。

石段を上り仁王門に。更に石段を上ると正面に本堂、右手に大師堂、左手は三面大黒天を祀るお堂が並ぶ。

石段を上り仁王門に。更に石段を上ると正面に本堂、右手に大師堂、左手は三面大黒天を祀るお堂が並ぶ。

Wikipediaには「焼山寺(しょうさんじ)は徳島県名西郡神山町にある高野山真言宗の寺院。摩盧山(まろざん)正寿院(しょうじゅいん)と号する。本尊は虚空蔵菩薩 寺伝によれば大宝年間(701年 - 704年)、役小角(役行者)が開山し庵を結び蔵王権現を祀った。のちに空海(弘法大師)は、神通力を持ち火を吐いて村人を襲う大蛇がこの山に棲んでいることを聞き退治に向かった。大蛇は全山に火を放って妨害したので摩盧(水輪)の印を結びながら進むと、山頂の岩窟に閉じこもって抵抗した。そこで虚空蔵菩薩や三面大黒天に祈願するととうとう大蛇を岩窟の中に封じ込めることができたため、そのお礼に虚空蔵菩薩を刻んで本尊とし一寺を建立したという。

足利尊氏は本寺を祈願所とし、江戸時代には徳島藩主蜂須賀家の帰依を受けていた」とあった。

足利尊氏は本寺を祈願所とし、江戸時代には徳島藩主蜂須賀家の帰依を受けていた」とあった。

縁起にある火の山のくだりは一本杉庵、左右内谷川のところで既にメモしておりそれなりに物語として楽しめるのだが、そのくだりと虚空蔵菩薩とか三面大黒天との関連はどうなっているのだろう。

●虚空蔵菩薩

虚空蔵菩薩は智慧を授ける菩薩として知られる。虚空蔵菩薩を念じ求聞持法の真言を百万遍唱えれば記憶力が最大化され、あらゆる経典を覚えることができる、と。魔を打ち破る強力な「武器」というところだろうか。

●三面大黒天

また、三面大黒天は大黒天、弁財天、毘沙門天が合体したものとされる。これら諸尊は天部に属する仏教の守護神。

また、三面大黒天は大黒天、弁財天、毘沙門天が合体したものとされる。これら諸尊は天部に属する仏教の守護神。

三面大黒天の元はシヴァ神の相の一つ「マハーカーラ」。三面六臂・憤怒相をもつ青白い肌の鬼神のような姿で描かれる。

三面大黒天は仏教と共に日本に渡り、独自の進化を遂げ、毘沙門天と弁財天と合体し、三身同体の大黒天が誕生した、と言う。とまれ、仏教の守護神として魔と戦った、ということだろうか。

ともあれ、すべて妄想。なんら根拠なし。なお、現存する三面大黒天像はこのお寺さまだけと言う。

●天部

仏教の信仰・造像の対象となっている、広い意味での「仏」は、その由来や性格に応じ、「如来部」「菩薩部」「明王部」「天部」の4つのグループに分けるのが普通である。「如来」とは「仏陀」と同義で「悟りを開いた者」の意、「菩薩」とは悟りを開くために修行中の者の意(中略)「明王」は如来の化身とされ、説法だけでは教化しがたい民衆を力尽くで教化するとされる。そのため忿怒(ふんぬ)といって恐ろしい形相をしているものが多い。以上3つのグループの諸尊に対して、「天部」に属する諸尊は、仏法の守護神・福徳神という意味合いが濃く、現世利益的な信仰を集めるものも多数存在している(Wikipedia)。

十二社神社

大師堂の右に十二社神社。鎮守である熊野権現を祀る。

大師堂の右に十二社神社。鎮守である熊野権現を祀る。

鐘楼

境内右手に鐘楼。案内には「本寺の鐘は松平阿波守忠英(ただてる)朝臣(蜂須賀二代目藩主)大檀主となられ、慶安二年(1649)二月二十三日寄進されたものである。

当寺蜂須賀公は二つの鐘を造り、一つを本寺に、いま一つを徳島市内の某寺に寄進されたそうである。

本寺の鐘は撞けば殷々たる響きは徳島市内にまで届いたという。あと一つの市内のものは少しも良い音を出さず公は人を使わして本寺の鐘と替えたいと申されたという。然し鐘は「いな~んいな~ん」と鳴って、それは果たされなかったという。

本寺の鐘は撞けば殷々たる響きは徳島市内にまで届いたという。あと一つの市内のものは少しも良い音を出さず公は人を使わして本寺の鐘と替えたいと申されたという。然し鐘は「いな~んいな~ん」と鳴って、それは果たされなかったという。

昭和十六年大東亜戦争に供出の命下り青年多数によって山麓まで運ばれ、其の処より馬車に積んだが、馬俄かに腹痛を訴えもだえ苦しんだ。馬子は遂に鐘を運ぶ事を断念して他の器物を運んだ。

かくして戦争は終わり、県文化財として指定を受け、別の場所に保存し、今は二代目の鐘が響いている」とあった。

次の札所は十三番大日寺。ではあるのだが、当日の予定は焼山寺のある山裾、岩鍋にある焼山寺バス停がゴール。午後4時半発の神山町営のコミュニティバスに乗り、終点の神山町役場で徳島バスに乗り換えて徳島駅に戻るのがMUST案件。

で、岩鍋へと下るのだが、幸運なことに岩鍋は遍路道の道筋にある。次回は岩鍋から歩くことにしてバス停まで下る。

焼山寺を出発;午後2時23分

山門まで戻り石段下に「大日寺 22.7粍」を刻む標石があり、右を示す。指示に従い石垣に沿って道を進む。ほどなく倒れた角柱標石(午後2時28分)。「二丁」と刻まれる。

山門まで戻り石段下に「大日寺 22.7粍」を刻む標石があり、右を示す。指示に従い石垣に沿って道を進む。ほどなく倒れた角柱標石(午後2時28分)。「二丁」と刻まれる。

車道に当たる

道は車道とクロス(午後2時33分)。岩鍋から焼山寺への車での参道となっている。再び山道を下るが、数分で又車参道に出る(午後2時37分)。ここから数分車道を進み、またまた右へと山道に入る(午後2時39分)。

道は車道とクロス(午後2時33分)。岩鍋から焼山寺への車での参道となっている。再び山道を下るが、数分で又車参道に出る(午後2時37分)。ここから数分車道を進み、またまた右へと山道に入る(午後2時39分)。

遍路墓と6丁石

道に遍路墓(午後2時43分)。数分歩いて角柱丁石(午後2時46分)。「六丁」と刻まれる。

道に遍路墓(午後2時43分)。数分歩いて角柱丁石(午後2時46分)。「六丁」と刻まれる。

7丁石と沢に架かる橋

崖に埋もれたような角柱丁石(午後2時49分)。「七丁」と読める。数分歩き沢に架かる橋を渡る(午後2時51分)。

崖に埋もれたような角柱丁石(午後2時49分)。「七丁」と読める。数分歩き沢に架かる橋を渡る(午後2時51分)。

10丁石の先で車道に出る

「十丁」と刻まれた角柱丁石(午後2時54分)を過ぎると再び車道にでる、ここから5分ほど車道を歩くと杖杉庵に至る。

「十丁」と刻まれた角柱丁石(午後2時54分)を過ぎると再び車道にでる、ここから5分ほど車道を歩くと杖杉庵に至る。

杖杉庵;午前2時59分_標高457m

道路脇に大杉の建つ堂宇が杖杉庵。杖杉庵は衛門三郎ゆかりの地。遍路歩きをするまで衛門三郎のことなど何も知らなかったのだが、伊予の三坂峠を下り46番札所浄瑠璃寺、47番札所八坂寺、51番札所石手寺などで衛門三郎が登場し、その流れの中で空海の許しを得るため空海を追って四国遍路の旅に出た衛門三郎が、今際の際に空海の許しを得た地として杖杉庵のことを知り、そのうちに出かけてみたいと思っていたところである。

道路脇に大杉の建つ堂宇が杖杉庵。杖杉庵は衛門三郎ゆかりの地。遍路歩きをするまで衛門三郎のことなど何も知らなかったのだが、伊予の三坂峠を下り46番札所浄瑠璃寺、47番札所八坂寺、51番札所石手寺などで衛門三郎が登場し、その流れの中で空海の許しを得るため空海を追って四国遍路の旅に出た衛門三郎が、今際の際に空海の許しを得た地として杖杉庵のことを知り、そのうちに出かけてみたいと思っていたところである。

境内にはお大師さんに許しを乞う衛門三郎の像が見える。

案内には「衛門三郎御霊跡 伊予の国 浮穴群荏原の荘の長者衛門三郎は財宝倉にみち勢近国に稀な豪族であった。それでいて強欲非道な鬼畜のようなこの長者は貧しい者を虐げ召使共を牛馬の如くにこき使って栄華の夢に酔いしれていた。

案内には「衛門三郎御霊跡 伊予の国 浮穴群荏原の荘の長者衛門三郎は財宝倉にみち勢近国に稀な豪族であった。それでいて強欲非道な鬼畜のようなこの長者は貧しい者を虐げ召使共を牛馬の如くにこき使って栄華の夢に酔いしれていた。

雪模様の寒いある日にその門前に一人の旅僧が訪れた。乞食のようなみすぼらしい旅僧は一椀の食物を乞うた。下僕の知らせに衛門三郎はうるさげに「乞食にやるものはない追い払え」と言い捨てた。そのあくる日も次の日も訪れた。衛門三郎は怒気満面いきなり旅僧の捧げる鉄鉢を引っ掴むや大地に叩きつけたと見るや鉄鉢は八つの花弁の如く四辺にとび散った。唖然と息を呑み棒立ちとなった衛門三郎がふと我に返った時には旅僧は煙の如く消え失せていた。

長者には八人の子供があった。其翌日長男が風に散る木の葉の如くこときれた。其の翌日には次子が亡くなり八日の間に八人の子供がなくなった。鬼神も恐れぬ衛門三郎も恩愛の情に悲嘆にくれ初めてこれはおのが悪業の報いかと身に迫る思いを感じた。

長者には八人の子供があった。其翌日長男が風に散る木の葉の如くこときれた。其の翌日には次子が亡くなり八日の間に八人の子供がなくなった。鬼神も恐れぬ衛門三郎も恩愛の情に悲嘆にくれ初めてこれはおのが悪業の報いかと身に迫る思いを感じた。

空海上人とか申されるお方が四国八十八ヶ所をお開きになる為此の島を遍歴なされているとか。我が無礼を働いたあの御坊こそその上人と思われる。過ぎし日の御無礼をお詫び申さねば相すまぬと発心しざんげの長者は財宝を金にかえ妻に別れ、住みなれた館を後に野に山に寝、四国八十八ヶ所の霊場を大師を尋ねて遍路の旅をつづけた。

春風秋雨行けど廻れど大師の御すがたに会うことが出来なかった。遂に霊場を巡ること二十度会えぬ大師を慕いつづけた。

二十一度逆の途を取って此の所までたどりついた。疲れた足をよろぼいつつ木陰に立ち寄り背に負うた黄金の袋を下して見ると何とした事ぞ一塊の石となっていた。

いよいよ驚きが今一歩も立上がる気力もなくうち倒れている折しも大師の御姿が現れ給い、やさしく「やよ、旅の巡礼、そなたは過ぎし日わが鉄鉢を打ち砕いた長者にあらずや」との御声「われは空海いつぞやの旅僧なり」「ああ上人さまお許しなされませ、お許しなされまし」と伏し拝みざんげの涙はらはらと手を合わせ大悲にすがる長者は今こそ悪業深さ無明の闇から光明世界へ還らんとする姿であった。

いよいよ驚きが今一歩も立上がる気力もなくうち倒れている折しも大師の御姿が現れ給い、やさしく「やよ、旅の巡礼、そなたは過ぎし日わが鉄鉢を打ち砕いた長者にあらずや」との御声「われは空海いつぞやの旅僧なり」「ああ上人さまお許しなされませ、お許しなされまし」と伏し拝みざんげの涙はらはらと手を合わせ大悲にすがる長者は今こそ悪業深さ無明の闇から光明世界へ還らんとする姿であった。

「そなたの悪心すでに消え善心に立ち還った。この世の果報はすでに尽きたり来世の果報は望に叶うであろう」と仰せられ、衛門三郎は大慈大悲の掌に救われ来世は一国の国司に生まれたい、と願った。大師は其心を憐み、小石を其左手に握らせ、必ず一国の主に生まれよと願い給い、衛門三郎はにっこと微笑みをのこし敢え無くなった。

其の日は天長八年十月二十日と伝えられる。大師は衛門三郎のなきがらを埋め彼の形見の遍路の杉の杖を建て墓標とされた。其の杖より葉を生し大杉となった。故に此の庵を杖杉庵と呼ばれ今尚大師の遺跡として残っている。

此杉は享保年間焼失した。その頃京都御室から「光明院四行八蓮大居士」の戒名が贈られ、四国遍路の元祖として今も此の地にまつられている。 焼山寺 保勝会 複刻 平成八年一月吉日」とある。

案内にある「大師は其心を憐み、小石を其左手に握らせ、必ず一国の主に生まれよと願い給」とあるのは伊予松山の51番札所石手寺の縁起にある、伊予の豪族河野氏に生まれた赤ん坊が小石を握りしめていた、また、それ故の「石手寺」という寺名である。

また、20度も巡打ちで霊場を巡るもお大師さんに会う事叶わず、21度目逆打ちで会えたことにより、巡打ちより逆打ちでの巡礼がより功徳があるとの言説もあるようだ。

実際歩いた経験からすると、標石などは巡打ち遍路案内が圧倒的に多く、逆打ち遍路さんはルート取りが大変だろうと感じる。そういった逆打ち遍路歩きの困難さゆえの、逆打ち功徳説かとも思える。

境内大杉の根元に角柱標石が見られた。摩耗しわかりにくいが、「へんろ道」と刻まれるようである。

杖杉庵から土径に入る

杖杉庵から先の遍路道は車道を離れ土径を下る(午後3時)。杖杉庵東端に土径への下り口。その両側に標石が立つ。左手は中尾多七標石。右手には角柱丁石。「十三丁」だろう。

杖杉庵から先の遍路道は車道を離れ土径を下る(午後3時)。杖杉庵東端に土径への下り口。その両側に標石が立つ。左手は中尾多七標石。右手には角柱丁石。「十三丁」だろう。

中尾多七標石と角柱丁石が並ぶ

民家の庭先をかすめ先に進むと、道脇に傾いた石柱が石垣にもたれかかる。丁石のようだがはっきりしない。その先に2基の丁石・標石が並ぶ(午後3時11分)。1基は「へんろ道」と刻まれた中尾多七標石。もう一基は摩耗しているが「十五丁」と刻まれているようだ。

民家の庭先をかすめ先に進むと、道脇に傾いた石柱が石垣にもたれかかる。丁石のようだがはっきりしない。その先に2基の丁石・標石が並ぶ(午後3時11分)。1基は「へんろ道」と刻まれた中尾多七標石。もう一基は摩耗しているが「十五丁」と刻まれているようだ。

車道に出る

その先、車道上を下りと逆方向に進む。車道に下りたいのだが結構高さがありちょっと無理。

10分弱車道を下に見ながら進み、左右内谷川の手前、道が大きくヘアピン状に曲がる手前で車道に下りる(午後3時19分)。その先は車道を進む。

その先、車道上を下りと逆方向に進む。車道に下りたいのだが結構高さがありちょっと無理。

10分弱車道を下に見ながら進み、左右内谷川の手前、道が大きくヘアピン状に曲がる手前で車道に下りる(午後3時19分)。その先は車道を進む。

鍋岩・焼山寺バス停;午後3時30分_標高251m

車道を6分ほど歩くと左右内谷川に架かる岩鍋橋に(午後3時25分)。そこから数分歩き焼山寺バス停に到着(午後3時30分)。焼山寺で時間調整を兼ねて少し多めに休憩をとったこともあり、藤井寺を出ておおよそ8時間でバス停に着いた。

バスが来るまで1時間ほどのんびり過ごし、予定どおりバスと列車を乗り継ぎ、鴨島のホテルに戻り本日の散歩を終える。

車道を6分ほど歩くと左右内谷川に架かる岩鍋橋に(午後3時25分)。そこから数分歩き焼山寺バス停に到着(午後3時30分)。焼山寺で時間調整を兼ねて少し多めに休憩をとったこともあり、藤井寺を出ておおよそ8時間でバス停に着いた。

バスが来るまで1時間ほどのんびり過ごし、予定どおりバスと列車を乗り継ぎ、鴨島のホテルに戻り本日の散歩を終える。

Wikipediaに焼山寺道の記事があった。おさらいを兼ねて掲載する。

「焼山寺道(しょうさんじみち)は徳島県吉野川市にある四国八十八箇所霊場第十一番札所藤井寺と名西郡神山町にある第十二番札所焼山寺を結ぶ遍路道である。焼山寺越えとも呼ばれる。順打ちの歩き遍路が最初に体験する難所となっている。

焼山寺道は標高40mの藤井寺から標高700mの焼山寺に至る全長12.9kmの歩道(山道)である。「へんろころがし」と呼ばれる急峻な上りや下りが6箇所ある。藤井寺からの焼山寺道入口には"健脚5時間、平均6時間、弱足8時間"の所要時間の目安が書かれた標識がある。

藤井寺側から行くと、長戸庵、柳水庵、浄蓮庵という3箇所の仏堂を経由し焼山寺に至る。藤井寺奥の院を過ぎると最初のへんろころがしを登る。登り切った標高225m地点に端山休憩所がある。途中、水大師という湧き水があり藤井寺より3.2km行くと標高440mの長戸庵に至る。長戸庵を出て標高540m地点を経由し少し下ると長戸庵から3.4km地点に標高500mの柳水庵がある」。

ここまでは先回のメモで歩いたところ。今回のルートについては、続いて「柳水庵から県道245号を横切り4箇所目のへんろころがしを通り柳水庵より2.2kmの距離に焼山寺道最高地点・標高745mの浄蓮庵(一本杉庵)がある。浄蓮庵より標高400mの左右内まで5箇所目のへんろころがしを下り、最後のへんろころがしを登って浄蓮庵より距離4.1kmで標高700mの焼山寺に到着する。

なお、焼山寺境内から、13番大日寺へ向かう遍路道は「一宮道」と名称が変わり、両方の遍路道のうち焼山寺山中の約4.2kmが国の史跡に指定されている(Wikipedia)」。とある。

今回のメモは段取上、焼山寺道に続き、焼山寺から下り焼山寺山の山裾・岩鍋集落に至る一宮道もカバーする。

本日のルート;

■第二の峰越え;県道245から一本杉庵を経て左右内集落まで■

(3.9km;最大比高差320m)

県道から山道へ>尾根筋の林道を進む>52丁石・50丁石>林道を離れる>林道に合流し、直ぐ山道に>徳右衛門道標と46丁石>四番目のへんろころがし>43丁石・42丁石>41丁石・40丁石>38丁石>一本杉庵>丁石が3基>6基の遍路墓>35丁石・115丁石>34丁石・32丁石>116丁石・30丁石>119丁石・29丁石>林道に出る>122丁石・120丁石 >121丁石の先に2基の丁石>123丁石・26丁石>急坂の案内>2基の丁石・標石と23丁石>左右内集落に出る>集落の4基の丁石

■第三の峰のアプダウン;左右内集落から焼寺を経て岩鍋集落まで■

(3.9km;最大比高差220m)

一つ瀬川橋北詰に石仏と丁石>6番目のへんろころがし>角柱丁石と舟形地蔵丁石>丁石と遍路墓>2基の丁石と薬師堂>角柱丁石と舟形地蔵>角柱丁石と舟形地蔵丁石のペア―が続く>林道に出る>林道をクロスし焼山寺参道へ>参道を進み山門へ>第十二番札所焼山寺

●焼山寺から岩鍋のバス停まで●

焼山寺>車道に当たる>遍路墓と6丁石>7丁石と沢に架かる橋>10丁石の先で車道に出る>杖杉庵>杖杉庵から土径に入る>中尾多七標石と角柱丁石が並ぶ。>車道に出る>鍋岩・焼山寺バス停

|

焼山寺道全体 |

■第二の峰越え;柳水庵・県道245から一本杉庵を経て左右内集落まで■

(3.9km;最大比高差320m)

|

| 柳水庵から左右内集落へ |

標高480mほどの県道245から一本杉庵の建つ標高750mピークまで上り、そこから急坂を標高430mの左右内集落へ下る

県道から山道へ

尾根筋の林道を進む

54丁・53丁石

52丁石・50丁石

林道を離れる

林道に合流し、直ぐ山道に

徳右衛門道標と46丁石

4番目のへんろころがし

地形図でチェックすると比高差は80mほどだが、標高650mから700mまでの等高線の間隔が狭く、このあたりが厳しい坂なのだろう。

43丁石・42丁石

41丁石・40丁石

38丁石

一本杉庵;午前11時18分_標高752m

一本杉の幹回りは7m強。樹高30m。樹齢数百年と言われる大杉である。大杉の下に3mほどの修行大師像。大正15年(1926)、京都の篤志家が施主となり石段と共に寄進されたとのこと。

県道245号の鞍部からおよそ2キロ弱。比高差280mほどを1時間弱で歩いてきた。

3基丁石

向かいにも2基。1基には「山与三十七丁」、もう1基には「藤井寺与 百十三丁」と刻まれるようだ。

6基の遍路墓

35丁石・115丁石

34丁石・32丁石

116丁石・30丁石

119丁石・29丁石

林道に出る

122丁石・120丁石

121丁石の先に2基の丁石

123丁石・26丁石

急坂の案内

2基の丁石・標石と23丁石

左右内集落に出る;午後12時22分_標高430m

遍路道は左の指示に従い舗装された道を進む。ほどなく道を右に折れる案内。集落の細路に入る。

●左右内

県道43号に出る

4基の丁石・標石

これで第二の峰越えを終える。標高480mほどの県道245号から標高750mほどの一本杉庵まで上り、そこから標高430mほどの左右無内集落まで下ってきた。上り比高差270m、下り比高差320mほど、4キロ弱のアップダウンをおおよそ2時間強で歩いた。藤井寺を出ておおよそ5時間かかった。ほぼ計画通り。

■第三の峰のアプダウン;左右内集落から焼寺を経て岩鍋集落まで■

(3.9km;最大比高差220m)

|

| 左右内集落から焼山寺を経て岩鍋集落へ |

左右内谷川を渡る

●左右内谷川

垢取川とも称された。一本杉庵での縁起でメモした垢離の川がこれ。お大師さんが夢に阿弥陀如来を見て目覚めると、焼山寺の建つお山が全山火の海。火の山に上る前、身を浄めるため水垢離をとったのがこの川と伝わる。

一つ瀬川橋北詰に石仏と丁石

沢に沿って進む

6番目のへんろころがし

数分上ると角柱丁石と舟形地蔵丁石(午前12時42分)。「十六丁」と読める。 そう言えば、5番目の「へんろころがし」のサインは見逃した。Wikipediaの「焼山寺道」には5番目は一本杉庵から左右内へと下るとある。比高差100mほどを一気に下った急坂がそれであったのだろう。

角柱丁石と舟形地蔵丁石

丁石と遍路墓

2基の丁石

2基の丁石と薬師堂:午後1時_標高520m

その先に小祠(午後1時)。薬師堂。お堂対面に集められた石柱の中に「十一丁」と刻まれた石柱もあった。

角柱丁石と舟形地蔵

10丁石

角柱丁石と舟形地蔵丁石のペア―が続く

林道に出る

林道をクロスし焼山寺参道へ

参道を進み山門へ

左右内集落からおおよそ1時間。藤井寺を出ておおよそ6時強で焼山寺に到着した。おおよそ予定通りであった。

第十二番札所焼山寺;午後1時49分_標高713m

Wikipediaには「焼山寺(しょうさんじ)は徳島県名西郡神山町にある高野山真言宗の寺院。摩盧山(まろざん)正寿院(しょうじゅいん)と号する。本尊は虚空蔵菩薩 寺伝によれば大宝年間(701年 - 704年)、役小角(役行者)が開山し庵を結び蔵王権現を祀った。のちに空海(弘法大師)は、神通力を持ち火を吐いて村人を襲う大蛇がこの山に棲んでいることを聞き退治に向かった。大蛇は全山に火を放って妨害したので摩盧(水輪)の印を結びながら進むと、山頂の岩窟に閉じこもって抵抗した。そこで虚空蔵菩薩や三面大黒天に祈願するととうとう大蛇を岩窟の中に封じ込めることができたため、そのお礼に虚空蔵菩薩を刻んで本尊とし一寺を建立したという。

縁起にある火の山のくだりは一本杉庵、左右内谷川のところで既にメモしておりそれなりに物語として楽しめるのだが、そのくだりと虚空蔵菩薩とか三面大黒天との関連はどうなっているのだろう。

●虚空蔵菩薩

虚空蔵菩薩は智慧を授ける菩薩として知られる。虚空蔵菩薩を念じ求聞持法の真言を百万遍唱えれば記憶力が最大化され、あらゆる経典を覚えることができる、と。魔を打ち破る強力な「武器」というところだろうか。

●三面大黒天

三面大黒天の元はシヴァ神の相の一つ「マハーカーラ」。三面六臂・憤怒相をもつ青白い肌の鬼神のような姿で描かれる。

三面大黒天は仏教と共に日本に渡り、独自の進化を遂げ、毘沙門天と弁財天と合体し、三身同体の大黒天が誕生した、と言う。とまれ、仏教の守護神として魔と戦った、ということだろうか。

ともあれ、すべて妄想。なんら根拠なし。なお、現存する三面大黒天像はこのお寺さまだけと言う。

●天部

仏教の信仰・造像の対象となっている、広い意味での「仏」は、その由来や性格に応じ、「如来部」「菩薩部」「明王部」「天部」の4つのグループに分けるのが普通である。「如来」とは「仏陀」と同義で「悟りを開いた者」の意、「菩薩」とは悟りを開くために修行中の者の意(中略)「明王」は如来の化身とされ、説法だけでは教化しがたい民衆を力尽くで教化するとされる。そのため忿怒(ふんぬ)といって恐ろしい形相をしているものが多い。以上3つのグループの諸尊に対して、「天部」に属する諸尊は、仏法の守護神・福徳神という意味合いが濃く、現世利益的な信仰を集めるものも多数存在している(Wikipedia)。

十二社神社

鐘楼

境内右手に鐘楼。案内には「本寺の鐘は松平阿波守忠英(ただてる)朝臣(蜂須賀二代目藩主)大檀主となられ、慶安二年(1649)二月二十三日寄進されたものである。

当寺蜂須賀公は二つの鐘を造り、一つを本寺に、いま一つを徳島市内の某寺に寄進されたそうである。

昭和十六年大東亜戦争に供出の命下り青年多数によって山麓まで運ばれ、其の処より馬車に積んだが、馬俄かに腹痛を訴えもだえ苦しんだ。馬子は遂に鐘を運ぶ事を断念して他の器物を運んだ。

かくして戦争は終わり、県文化財として指定を受け、別の場所に保存し、今は二代目の鐘が響いている」とあった。

●焼山寺から岩鍋のバス停まで●

で、岩鍋へと下るのだが、幸運なことに岩鍋は遍路道の道筋にある。次回は岩鍋から歩くことにしてバス停まで下る。

焼山寺を出発;午後2時23分

車道に当たる

遍路墓と6丁石

7丁石と沢に架かる橋

10丁石の先で車道に出る

杖杉庵;午前2時59分_標高457m

境内にはお大師さんに許しを乞う衛門三郎の像が見える。

雪模様の寒いある日にその門前に一人の旅僧が訪れた。乞食のようなみすぼらしい旅僧は一椀の食物を乞うた。下僕の知らせに衛門三郎はうるさげに「乞食にやるものはない追い払え」と言い捨てた。そのあくる日も次の日も訪れた。衛門三郎は怒気満面いきなり旅僧の捧げる鉄鉢を引っ掴むや大地に叩きつけたと見るや鉄鉢は八つの花弁の如く四辺にとび散った。唖然と息を呑み棒立ちとなった衛門三郎がふと我に返った時には旅僧は煙の如く消え失せていた。

空海上人とか申されるお方が四国八十八ヶ所をお開きになる為此の島を遍歴なされているとか。我が無礼を働いたあの御坊こそその上人と思われる。過ぎし日の御無礼をお詫び申さねば相すまぬと発心しざんげの長者は財宝を金にかえ妻に別れ、住みなれた館を後に野に山に寝、四国八十八ヶ所の霊場を大師を尋ねて遍路の旅をつづけた。

春風秋雨行けど廻れど大師の御すがたに会うことが出来なかった。遂に霊場を巡ること二十度会えぬ大師を慕いつづけた。

二十一度逆の途を取って此の所までたどりついた。疲れた足をよろぼいつつ木陰に立ち寄り背に負うた黄金の袋を下して見ると何とした事ぞ一塊の石となっていた。

「そなたの悪心すでに消え善心に立ち還った。この世の果報はすでに尽きたり来世の果報は望に叶うであろう」と仰せられ、衛門三郎は大慈大悲の掌に救われ来世は一国の国司に生まれたい、と願った。大師は其心を憐み、小石を其左手に握らせ、必ず一国の主に生まれよと願い給い、衛門三郎はにっこと微笑みをのこし敢え無くなった。

其の日は天長八年十月二十日と伝えられる。大師は衛門三郎のなきがらを埋め彼の形見の遍路の杉の杖を建て墓標とされた。其の杖より葉を生し大杉となった。故に此の庵を杖杉庵と呼ばれ今尚大師の遺跡として残っている。

此杉は享保年間焼失した。その頃京都御室から「光明院四行八蓮大居士」の戒名が贈られ、四国遍路の元祖として今も此の地にまつられている。 焼山寺 保勝会 複刻 平成八年一月吉日」とある。

案内にある「大師は其心を憐み、小石を其左手に握らせ、必ず一国の主に生まれよと願い給」とあるのは伊予松山の51番札所石手寺の縁起にある、伊予の豪族河野氏に生まれた赤ん坊が小石を握りしめていた、また、それ故の「石手寺」という寺名である。

また、20度も巡打ちで霊場を巡るもお大師さんに会う事叶わず、21度目逆打ちで会えたことにより、巡打ちより逆打ちでの巡礼がより功徳があるとの言説もあるようだ。

実際歩いた経験からすると、標石などは巡打ち遍路案内が圧倒的に多く、逆打ち遍路さんはルート取りが大変だろうと感じる。そういった逆打ち遍路歩きの困難さゆえの、逆打ち功徳説かとも思える。

境内大杉の根元に角柱標石が見られた。摩耗しわかりにくいが、「へんろ道」と刻まれるようである。

杖杉庵から土径に入る

中尾多七標石と角柱丁石が並ぶ

車道に出る

鍋岩・焼山寺バス停;午後3時30分_標高251m