南予の遍路道を辿る1泊二日の旅の二日目。宇和郡愛南町柏から宇和島市津島町上畑地に抜ける柏坂を越える。

初日は高知の宿毛にある39番札所・延光寺からはじめ、予土国境の松尾峠を越え愛媛の宇和郡愛南町小山まで下りた。本来なら、そのまま遍路道を進み、愛南町御荘平城にある40番札所・観自在寺へと進むのだろうが、今回も常の如くまずは峠越え・山越えの道を「潰し」、そのあと平場を辿り、遍路道を繋ぐ、といった段取り。松尾峠の次に待つ山越えが柏坂である。

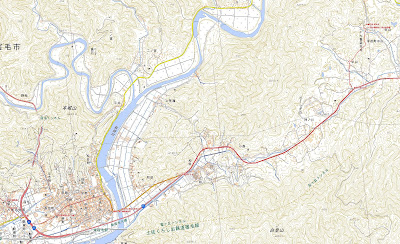

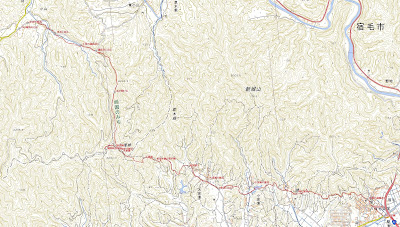

柏坂は片道12キロほどありそうだ。ピストン往復では8時間もかかることになる。ちょっと難儀。ピストンを避ける手段を想うに、柏坂の上り口、下り口が国道56号に面している。宇和島市から宿毛まで鉄路もないわけで、国道であればさすがにバスが走っているのではとチェックすると、柏坂への上り口の柏、下り口の大門にはバス停があり、午前7時代からバスが走る。 ということで、柏坂越えは当初覚悟してきたピストンを避け、下り口の大門バス停近くに車をデポし、バスで柏まで移動。柏で下車し柏坂越に向かうことにした。

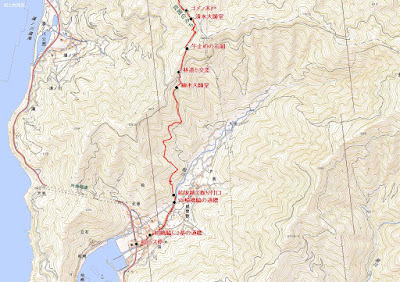

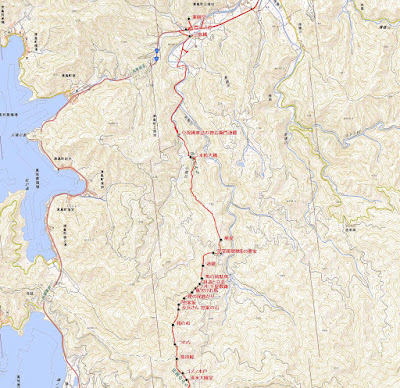

本日のルート;

大門バス停>柏バス停>柏橋脇の道標>山崎橋脇の道標>柏坂取り付き口>野口雨情の詩〈歌?〉>柳水大師堂>林道と交差>牛止めの石組>清水大師堂>コメン木戸>接待松>つわな奥>猪のヌタ場>女兵さん 思案の石>思案坂>狸の尾曲がり>鼻欠けオウマの墓>クメヒチ屋敷>林道と交差>馬の背駄馬>道標>茶堂休憩所>茶堂集落の農家に>二本松大橋>小祝橋脇の道標>芳原川に合流>三島橋>大門バス停>大門の薬師堂>車デポ地

大門バス停;午前7時18分

宿泊地の宿を出て津島町上畑地、国道56号にある大門バス停に。ゆったりとスペースをとった立派なバス停である。かつては「魔の横断歩道」とも称された危険極まりないバス停であったようだが、平成3年(1991)に交通事故予防のため現状の姿に造り変えられたようである。

宿泊地の宿を出て津島町上畑地、国道56号にある大門バス停に。ゆったりとスペースをとった立派なバス停である。かつては「魔の横断歩道」とも称された危険極まりないバス停であったようだが、平成3年(1991)に交通事故予防のため現状の姿に造り変えられたようである。

で、車のデポ地を探すに、なかなか適当なところが見つからない。遍路道でもある大門バス停から芳原(ほはら)川左岸の道脇に一旦車をデポするも、民家が近く、なんとなく落ち着かない。結局右岸の国道手前の空地を見付け車をデポし、バス停に。

定時にバスが到着。国道を進み嵐坂隧道を抜け、宇和海に沿って走り、西に長く飛び出した由良半島の首根っこの鳥越隧道を通り、右手に宇和海を眺めながら灘を経て内海隧道を抜け柏のバス停に。

●国道56号

今でこそ快適な国道56号ではあるが、整備されたのはそれほど昔のことではないようだ。宇和島から宿毛を結ぶ道路が県道から二級国道を経て、一級国道に指定されたのが昭和38年(1963)。昭和37年(1962)の舗装率は14%といった記録もある。

国道となり本格的に改修工事が行われたのは昭和40年(1965)から。昭和47年(1972)には改修工事は完了。隧道21カ所(7315m)、橋梁37カ所を造り、宇和島と宿毛を繋いだ。

◆国道指定前の道

藩政時代の道筋は別途メモするとして、明治以降の国道56号の道筋の概略をメモする。

車馬の往来や物資の輸送といった、「道路」と呼ばれる道の改修は明治から。宇和島から宿毛に至る「宿毛線」は当初県道三等であったが、明治?年(1879)里道に降格。この状況を改めるべく、明治26年(1893)には県会において「宿毛線」の県道編入の建議が可決されるも、翌27年(1894)には県会で否決され明治末までその状態が続いたようである。

このような状況のもと、明治41年(1908)から43年(1910)にかけて難所である松尾坂越えの道が竣工し、一車線の砂利道ではあるが、宇和島市街から津島町岩松をつなぐ道は、明治末までにはできていたようだ。

が、この大門のある畑地もそうだが、岩松以南、下灘に繋がる道の整備はずっと遅れた、と。その因は、往来は船便に頼っていた故、とのことである。 一方、南の御荘側からの道の整備は、県会での県道編入の否決を受け、南宇和郡7ヶ村の代表が県道編入の請願をおこない、明治29年(1896)、御荘村貝塚より一本松村境に至る区高知県境に至る里道が改修されるに至る。明治32年(1899)には城辺より一本松を経て高知県境に至る道が「仮定県道」に編入。この改修工事が明治44年(1911)には内海村まで行われ、明治44年(1911)には初めて御荘村から平山(現在の御荘港の北)までの区間が改修され、翌明治45年(1912)には菊川を経て柏に達した。

平城から柏までの改修が終わると、道路改修は中断。柏から北に更に改修工事を延ばすべく、大正2年(1913)には、「いくつかの候補路線の中から、海岸線の路線(現在の国道筋)改修を陳情し、大正4年(1915)には柏崎まで開通。大正8年(1919)には鳥越隧道も完成し、北の畑地と南の御荘が繋がったようだ。

とはいうものの、大門から直ぐ南の嵐坂隧道が抜けたのは昭和18年(1943)、柏から柏崎の半島を迂回せず大浜に抜ける内海隧道が開通したのは昭和45年(1970)のこと。

道の整備は「ぼちぼち」といったペースであり、本格的な整備は一級国道昇格の昭和38年(1963)を待つことにはなるが、昭和25年(1950)の愛媛を走る自動車保有台数は4,932台、昭和39年(1964)でも68、690台というから、道路整備のペースもこの数字を見れば、あまり違和感がない。

◇明治の道路規定

「内海町史」には、「明治6年(1873)、「河港道路修築規定」が制定され、全国的幹線道は一等、脇往還・枝道は二等、その他の地方道は三等に規定される。明治9年(1876)には「太政官達第六十号」で国道、県道、里道に分類される。 宇和島から宿毛に至る「宿毛線」は当初県道三等であったが、明治?年(1879)里道に降格。

明治17年(1884)の「南宇和郡柏村里道等取調牒控」によれば、北宇和郡上畑地村境字フタマタより南宇和郡菊川村境字ヌメリバエ」に至るいわゆる「柏坂越え」の道は、里程一里十八丁で平均幅一間の里道一等と記されている」とある。

里道をめぐる道路制度上の変遷も面白いのだが、それよりなりより、山道に対し里道と、適当に使っていた「里道」が、制度としての役割を知ってしまった以上、今までの様には気楽に使いにくくなった。

柏バス停;7時34分

大門バス停から16分ほどで柏バス停に到着。由良半島の首根っこの鳥越隧道を境に、宇和島市津島から南宇和郡愛南町柏に入る。

大門バス停から16分ほどで柏バス停に到着。由良半島の首根っこの鳥越隧道を境に、宇和島市津島から南宇和郡愛南町柏に入る。

柏バス停のある柏は、現在は愛南町であるが、平成16年(2004)、御荘町・城辺町・一本松町・西海町と合併し愛南町となるまでは、南宇和郡内海村の役場のある村の中心地であったようだ。

●旧内海村

内海の地名の由来は、由良半島の南半分、御荘港を囲み西に延びる半島の北部までを村域(後年、南内海村として分離)とし、内海湾を囲んでいたから、とか。

モータリゼーションの視点から、陸の孤島とも呼ばれて久しかった当地の歴史は古く、寛治四年(1090)の「加茂社古代荘園御厨」に「伊予国内海」とあり、当時の内海一帯は京都の賀茂社の御厨(神領。神社の「荘園」と言ったもの)として下賀茂神社に海の恵を寄進していた、と。

移動手段を舟の視点から見れば、山に囲まれ、また海岸まで山が迫るこの地域も、舟で生計を立てる村人にとっては、それほどの「障害」ではなかったことかとも思える。

柏橋脇の道標:7時37分

国道から柏川の北詰にある「柏坂休憩地2.5㎞」の道標に従い、柏川右岸を進む。ほどなく柏橋に。橋の袂の商店の角に2基の道標が立つ。小さい道標は御荘の「平城 二里**」と刻まれる里程石。もう一基は茂兵衛道標。柏坂方面の石面には「龍光寺」と刻まれ、柏橋を左岸に渡る方向を示す面には愛南町御荘平城にある「観自在寺」と刻まれる。この道筋が旧道であり、遍路道ではあろう。

国道から柏川の北詰にある「柏坂休憩地2.5㎞」の道標に従い、柏川右岸を進む。ほどなく柏橋に。橋の袂の商店の角に2基の道標が立つ。小さい道標は御荘の「平城 二里**」と刻まれる里程石。もう一基は茂兵衛道標。柏坂方面の石面には「龍光寺」と刻まれ、柏橋を左岸に渡る方向を示す面には愛南町御荘平城にある「観自在寺」と刻まれる。この道筋が旧道であり、遍路道ではあろう。

旧道とはいいながら、柏のすぐ北にある国道56号・内海隧道が開通したのは昭和45年(1970)であるから、ほんの最近まで、この道を柏崎に向けて進み半島を迂回して大浜へと出ていたのだろう。

茂兵衛道標にはその旧道に沿って「左 舟のりば」と刻まれる。柏坂越えを嫌って柏から舟を利用した遍路もいた、という。

山崎橋脇の道標;7時47分

道を進むと山崎橋の袂に自然石の道標がある。「えひめの記憶:愛媛県生涯教育センター」によると「山崎橋の袂に柏坂越えの里程を示した自然石の道標があり、「坂上二十一丁 よこ八丁 下り三十六丁」と刻まれている。

道を進むと山崎橋の袂に自然石の道標がある。「えひめの記憶:愛媛県生涯教育センター」によると「山崎橋の袂に柏坂越えの里程を示した自然石の道標があり、「坂上二十一丁 よこ八丁 下り三十六丁」と刻まれている。

この道標は昭和61年(1986)まで田んぼの傍らに放置されていたものを「柏を育てる会」の人たちが現在地に移転、修復したという。

津島町上畑地小祝(こいわい)までの全道程65丁(約7 km)はさほどの距離ではないが、多くの旅人や遍路が苦労したのは坂上21丁の急坂、標高450mの峠に登る急勾配の上り坂である。

この柏坂は、戦後間もないころまで地域の生活道路として利用され、向こう側の津島町畑地や上槇地区とは頻繁(ひんぱん)に行き来があったという。海岸部を通る現在の国道が整備されるにつれ、柏坂を通る人は減少し、道は荒廃していたが、内海村や「柏を育てる会」の人たちの懸命な奉仕作業で生き返った。道端に桜の苗木を植え、道の補修・整備を行い、旧遍路道「柏坂」を復活させ、先人の残した歴史的遺産を守る活動を続けている。この道は現在、環境庁の「四国のみち」に指定され、自然歩道として再び光を浴びてきた。毎年、春には「へんろ路ウォーク大会」が開催され賑(にぎ)わうという」とある。

この柏坂は、戦後間もないころまで地域の生活道路として利用され、向こう側の津島町畑地や上槇地区とは頻繁(ひんぱん)に行き来があったという。海岸部を通る現在の国道が整備されるにつれ、柏坂を通る人は減少し、道は荒廃していたが、内海村や「柏を育てる会」の人たちの懸命な奉仕作業で生き返った。道端に桜の苗木を植え、道の補修・整備を行い、旧遍路道「柏坂」を復活させ、先人の残した歴史的遺産を守る活動を続けている。この道は現在、環境庁の「四国のみち」に指定され、自然歩道として再び光を浴びてきた。毎年、春には「へんろ路ウォーク大会」が開催され賑(にぎ)わうという」とある。

柏坂取り付き口;7時49分

山崎橋と自然石道標の間、柏川右岸にある遍路道案内の先に一件の民家が見える。民家のある角に立つ「柏坂休憩所1.7km」の「四国のみち」の案内に従い、左折し民家前を進むと土径に。民家脇が柏坂越えの取り付き口となっていた。

取り付き口には「柏坂登り口」「柳水大師堂まで2.5km つわな奥展望台まで4.4km 大門バス停まで12.2km」の案内が立つ。

山崎橋と自然石道標の間、柏川右岸にある遍路道案内の先に一件の民家が見える。民家のある角に立つ「柏坂休憩所1.7km」の「四国のみち」の案内に従い、左折し民家前を進むと土径に。民家脇が柏坂越えの取り付き口となっていた。

取り付き口には「柏坂登り口」「柳水大師堂まで2.5km つわな奥展望台まで4.4km 大門バス停まで12.2km」の案内が立つ。

「えひめの記憶」には「澄禅は「夫(それ)(観自在寺)ヨリ二里斗往テ柏ト云所ニ至、夫(柏)ヨリ上下二里ノ大坂ヲ越テハタジ(畑地)卜云所ニ至ル。」と『四国遍路日記』に記している。登り口から標高350mの柳水(やなぎみず)大師堂のある柏坂休憩所まで約1.7kmの道程である」とある。

「えひめの記憶」には「澄禅は「夫(それ)(観自在寺)ヨリ二里斗往テ柏ト云所ニ至、夫(柏)ヨリ上下二里ノ大坂ヲ越テハタジ(畑地)卜云所ニ至ル。」と『四国遍路日記』に記している。登り口から標高350mの柳水(やなぎみず)大師堂のある柏坂休憩所まで約1.7kmの道程である」とある。

登り口の案内と「えひめの記憶」に記された柏坂休憩所までに距離は異なっているが、とりあえず大門バス停まで12キロ強歩けばいいことだけわかれば十分な情報である。

●澄禅の『四国遍路日記』

先回の散歩のメモの空性法親王の箇所で「えひめの記憶」には、「近世になって世情が安定するとのともに四国遍路は盛んになっていったが、近世以前から近世にかけてのまとまった四国遍路資料はごく限られたものしかない。そのうち、嵯峨大覚寺の空性法親王が寛永一五年(一六三八)八月より一一月にかけて四国霊場を巡行した折の記録『空性法親王四国霊場御巡行記』や、それから一六年後の承応二年(一六五三)七月から一〇月にかけて四国を巡った京都智積院の僧澄禅の『四国遍路日記』などは、もっとも初期の遍路資料として貴重なものである」としたが、この僧澄禅の『四国遍路日記』について、同じく「えひめの記憶より以下引用する;

「この日記は、現在宮城県塩釜神社に写本が残されている。筆者の澄禅は肥後国球磨郡の生まれで、新義真言宗の本山の一つ京都智積院の僧である。この遍路は澄禅四一歳の時のことであり、承応二年(一六五三)七月一八日に高野山をたち、一〇月二六日結願まで九一日間の旅であった。

この旅の記は、巡拝した寺社の縁起や里程の紹介のみならず、各地の庶民生活に目をとめて、人情・風俗・言語・宗教などの細かな観察なども記しており、四国の地方史の資料として、また江戸初期の遍路の実態をよく伝える資料として価値が高い。

伊予路の部分を見ると、四二番仏木寺、四四番菅生山太宝寺などの縁起説話や、四五番岩屋寺の迫割岩の話、四六番浄土寺に詣でた折に宿った久米村武知仁兵衛など、各地の正直篤信な人たちへの感銘、五五番三島宮や六二番宝寿寺における旧知の僧との語らい、石鎚山の雪景の印象、六五番三角寺への山道の険阻と紅葉の美景への賛嘆などに筆を費している。なかでも、弘法大師練行の場と伝えられ、一遍上人再出家の幽境岩屋寺と、四国八十八か所巡りの元祖衛門三郎ゆかりの五一番石手寺の記述は詳しい。

澄禅が記す衛門三郎転生譚は、伊予国浮穴郡荏原の庄の強慾な長者として知られる衛門三郎説話とは異なり、伊予の大守河野殿の下人で石手寺の熊野一二社の掃除番であったとする珍しい説であるから、次に引いておく。

中古ヨリ石手寺ト号スル由来ハ、昔此国ノ守護河野殿トテ無隠弓取、四国中ノ幡頭ナリ。石手寺近所ノ温ノ泉ノ郡居城ヲカマエ猛威ヲ振フ。天正年中迄五十余代住ケルト也。扨、右ノ八坂寺繁昌ノ砺、河野殿ヨリモ執シ思テ衛門三郎卜云者ヲ箒除ノタメニ付置タル。

毎日本社ノ長床ニ居テ塵ヲ払フ。此男ハ天下無双ノ悪人ニテ慳貪放逸ノ者也。大師此三郎ヲ方便ヲ教化シテ真ノ道二入度思召ケルカ、或時辺路乞食ノ僧二化シテ長床二居玉フ。例ノ三郎来リ見テ、何者ナレハ見苦キ躰哉ト頻テ追出ス。翌日又昨日居玉フ所二居玉ヘハ又散々ニ云テ追出ス。

三日目二又居玉フ、今度ハ箒ノ柄ヲ以テ打擲シ奉ル。其時大師持玉ヘル鉄鉢ヲ指出シ玉ヘハ此鉢ヲ八ツニ打破ル。其時此鉢光ヲ放テ八方二飛去ル。衛門三郎少シ驚、家ニカエレハ嫡子物二狂テ云様ハ、吾ハ是空海也、誠二邪見放逸ニシテ我ヲ如此直下ニスル事慮外ノ至也、汝力生所ノ八人ノ子共ヲ一日力内二蹴死ヘケレトモ、物思ノ種ニ八日可死云テ手足ヲチゝメ息絶ヌ、其後次第~~'ニ八人ノ子共八日二死セタリ。其子ヲ遷セシ所トテ八坂ノ近所ニ八ツノ墓在リ、今ニ八墓ト云。

後悔した三郎は髪を剃り、四国中を巡行して子供の菩提を弔う。二一度の辺路行の間、大師も姿を変えて随行し、三郎の慈悲心の堅固なのを見てとると三郎の前に姿を現わして、生涯一度の望みを叶えてやると約束する。三郎が河野家の子に生まれることを望むと、大師は三郎に石を握って往生することを教える。

三郎は一二番焼山寺の麓に往生したが、やがて河野家の世継の子孫が生まれて三日目に左手を開けると三郎の名を記した石を握っていたので、この石を込めた本尊を据えて安養寺を石手寺と改めたという。衛門三郎発心譚に、空海の飛鉢説話、玉の石の後日譚を含む詳細な説話の記録として注目される。

澄禅は伊予路を過ぎるにあたって「凡与州ノ風俗万事上方メキテ田舎ノ風儀少ナシ。慈悲心薄ク貪俗厚、女ハ殊二邪見也。」と感想を記している。次の讃岐についても「凡讃岐一国ノ風儀万与州ニ似タリ」と記しており、瀬戸内側の両国の風俗・人情と、「惣テ阿波ノ風俗貴賤トモニ慈育ノ心深シ」「凡土州一国ノ風俗貴賤トモニ慈悲心深キ」と記された阿波・土佐の印象を比較することも興味深い」。

野口雨情の詩(歌?)

坂を5分ほど歩くと木標が立ち

●「沖の黒潮荒れよとままよ船は港を唄で出る 野口雨情」

●「沖の黒潮荒れよとままよ船は港を唄で出る 野口雨情」

とある。

「十五夜お月さん」「七つの子」「青い目の人形」「赤い靴」「黄金虫」「シャボン玉」「あの町この町」「雨降りお月さん」「証城寺の狸囃子」と言った童謡で知られる野口雨情は、昭和12年(1937)の日中戦争勃発により戦時色が強まり童謡作家としての活躍の場は狭まることとなるが、雨情の雄渾なる書を求める人の招きに応じ全国各地へ揮毫の旅を続けたという。

愛南町のHPに拠れば、「昭和18年(1943年)、雨情は突然軽い脳出血に冒され、それまで全国を駆け歩いていた雨情はそれ以後、山陰と四国への揮毫旅行を最後として、療養に専念することになった。雨情が内海村を訪れたのはこの最後の揮毫旅行においてである(私注;「えひめの記憶」には。当地を訪れたのは昭和?年(1937)とある)。

雨情が内海村に立ち寄った直接的理由は不明ではあるが、柏の長尾魁氏の書簡による招きに応じたものと思われる。各種の聞き取り調査等によって、内海村に来た雨情は柏の旅館「亀屋」及び「旭屋」で揮毫料半折十円の揮毫会を催し、時化による航路欠航のため約一週間の滞在を余儀なくされ「亀屋旅館」に投宿したものと思われる。

内海での詩作数は14作に及ぶ(「愛南町HP)とのことであり、この詩もそのひとつ。歌は更に道端に続き

最初の歌から8分ほど歩くと

●「雨は篠つき波風荒りよと国の柱は動きやせぬ」

そこから3分歩き、「国道56号 1.4km 柏坂休憩所 1.1km」の木標の脇に

●「松はみどりに心も清く人は精神満腹に」の歌。

さらに4分で

●空は青風菜の花盛り山に木草の芽も伸びる

更に6分、右手が開ける少し手前に

●松の並木のあの柏坂幾度涙で越えたやら

10分弱歩き「国道56号 2km 柏坂休憩所 0.5km」の木標の先に

●梅の小枝でやぶ鶯は雪の降る夜の夢を見る

歌を見遣りながら道を進むと、知らず標高を200mほどあげ、等高線230mラインまで上がっていた。坂は一部等高線に垂直に近いラインを進むことはあるが、おおむね等高線を斜めや平行気味に進む、予想に反して、結構楽な上りではあった。

柳水大師堂;8時36分

取り付き口から50分弱で柳水大師堂に。標高330m程だろうか。四阿があるが、そこか柏坂休憩所のようだ。その奥に柳水大師堂が建つ。

取り付き口から50分弱で柳水大師堂に。標高330m程だろうか。四阿があるが、そこか柏坂休憩所のようだ。その奥に柳水大師堂が建つ。

「柳水の案内」には、「むかし柏本街道のこの地に四国遍路の弘法大師が立ち寄られ、往還の旅人の渇きをいやすため柳の杖をつき立てたところ、甘露の水が湧き出てきたので、柳水と云うようになったとのことで、そのお杖が根付いて一本の柳が代々育っています。

また柏には、大師がお顔を剃られたと伝えられている「剃りの川」の井戸と、腰をかけられた石も法性寺とその附近に現存しています」とあった。

また柏には、大師がお顔を剃られたと伝えられている「剃りの川」の井戸と、腰をかけられた石も法性寺とその附近に現存しています」とあった。

大師堂脇の湧水が「柳水」だろう。案内にあった、「剃りの川」の井戸と、腰をかけられた石も法性寺、はここで説明されても、後の祭りではある。

なお、案内にある柏本街道とは柏坂の別名のようである。

歌休憩所のも野口雨情の歌が建つ

●遠い深山年ふる松に鶴は来て舞ひきて遊ぶ

◇柏坂越えの道◇

柳水大師堂を離れて先に向かう。取り付き口からの柏越えの道は、結構広い。歩き遍路の峠越えの道はほとんど狭い土径、踏み分け道といったところが多いのだが、よく「整備」されている。上述、地元のボランティアの方の努力の賜物ではあろうが、この道は長い間、内海村と津島を結ぶ幹線道路であったこともその一因かと思う。

上述、「内海村史」に「明治17年(1884)の「南宇和郡柏村里道等取調牒控」によれば、北宇和郡上畑地村境字フタマタより南宇和郡菊川村境字ヌメリバエ」に至るいわゆる「柏坂越え」の道は、里程一里十八丁で平均幅一間の里道一等と記されている」とあるように平均幅一間の道であったようだ。

「えひめの記憶」には「明治15年(1882)の愛媛県行政資料『土木例規』によれば、「北宇和郡上畑地村北宇和郡下畑地村境ヨリ南宇和郡柏村ニ至ル県道筋字郷ノ町ヨリ井場マデ狭キハ四合ヨリ広キハ弐間ニ至ル凡平均七合」と記され、県道といえども道幅は平均1m程しかなく極度に狭いことが分かる」とするが、これは、県道(私注;実際は「里道」?)という観点から見れば、ということではあろう。

林道と交差;8時45分

柳水大師堂から10分弱で遍路道は舗装された道と交差する。道を渡ったところに木のベンチがあり、そこに遍路道の案内が貼られていた。

柳水大師堂から10分弱で遍路道は舗装された道と交差する。道を渡ったところに木のベンチがあり、そこに遍路道の案内が貼られていた。

案内には「伊予遍路道 龍光道 第41番札所 龍光寺まで41㎞ 伊予遍路道は、弘法大師ゆかりの地を辿る全長1400㎞にも及ぶ壮大な回遊型巡礼路のうち、第40番から65番までの26ヶ所の札所とそれらをつなぐ約573㎞の遍路道です。

伊予(愛媛県)は、迷いから解かれる「菩提の道場」と呼ばれています。

龍光道は、第40番札所観自在寺から第41番札所龍光寺へ至る遍路道です。海側の灘道、篠山を越える篠山道、幕府巡検使の通った中道と3つのルートがあります。柏坂は、江戸時代後期に最も多く利用された灘道の中で、リアス式海岸の宇和海の絶景が眺望できる山道です。 四国遍路日本遺産協議会」とあった。

伊予(愛媛県)は、迷いから解かれる「菩提の道場」と呼ばれています。

龍光道は、第40番札所観自在寺から第41番札所龍光寺へ至る遍路道です。海側の灘道、篠山を越える篠山道、幕府巡検使の通った中道と3つのルートがあります。柏坂は、江戸時代後期に最も多く利用された灘道の中で、リアス式海岸の宇和海の絶景が眺望できる山道です。 四国遍路日本遺産協議会」とあった。

●灘道・中道・篠山道

「えひめの記憶」には「松尾峠から宇和島市祝森柿の木への遍路道は、ほぼ宿毛街道と重複し、中道・篠山道・灘道の三本の道筋がある。

「えひめの記憶」には「松尾峠から宇和島市祝森柿の木への遍路道は、ほぼ宿毛街道と重複し、中道・篠山道・灘道の三本の道筋がある。

松尾峠を越えた宿毛街道は、一本松町札掛で中道から篠山道が分かれ、さらに同町上大道(うわおうどう)で中道から灘道が分岐する。中道は、大岩道(だいがんどう)・小岩道(しょうがんどう)の峠を越え、岩淵を経て柿の木に至る。篠山道は、四十番観自在寺奥の院篠山を越え、御内(みうち)を経て大町で中道に合流する。灘道は、観自在寺を経て一部海岸沿いを進み、柿の木で再び中道と合流して宇和島城下に至る」とあり、

また「真念が貞享4年(1687)に出した『四国邊路道指南』によると、御荘町平城(ひらじょう)の観自在寺からの道筋について、「一すぢ、なだ道、のり十三里。一すぢ、中道大がんだう越、のり十三里。一すぢ、ささ山越、のり十四里半。三すぢともに岩ぶち満願寺二至ル」と記され、

さらに「『愛媛県歴史の道調査報告書第七集宿毛街道』には、一本松町札掛から宇和島市柿の木までの三本の遍路道のうち「遍路が多く通った道は『灘道』で、次いで『篠山道』であった。『中道』は『四国邊路道指南』に記されているように、遍路道の一つであったが、その道の急峻さ、観自在寺の所在地などからして遍路道としての使用頻度(ひんど)は高くなかった。」と記されている。近世以降の遍路は、ほとんど灘道を通ったものと思われる。時代の流れによって中道、篠山道の順で歴史から姿を消していくことになるが、現在でもわずかの遍路が柏坂の灘道を通っている」とする。

今回辿る柏坂越えは、海岸沿いの灘道ルートである。

牛止めの石組;8時59分

舗装された林道(?)脇にある「柏坂へんろ道」の木標に従い土径に入る。開けた南の山波を見遣りながら進むと野口雨情の歌

舗装された林道(?)脇にある「柏坂へんろ道」の木標に従い土径に入る。開けた南の山波を見遣りながら進むと野口雨情の歌

◆山は遠いし柏原はひろし水は流れる雲はやく

そのすぐ先の道脇に石垣が見える。石組の脇に「岩松村 土居儀兵築営」と刻まれた石碑が立つ。特に案内もないのだが、この後辿る「ゴメン木戸」にあった案内から妄想するに、牛止めの石垣ではないかと。怖がりの牛は1mの段差があれば下りることができない、と。

怖がりといえば、沢を渡るとき、沢に渡した木の間から沢が見えるだけで足がすくんで動けないため、木の間に隙間を空けないように土止めをした、といった記事を思い出した。

清水大師堂;9時5分

牛止めの石組(?)から先は450mから460m等高線の間に沿った平坦な道となる。柏坂越えの最高峰は標高502mの大師峰だが、遍路道はピークを巻いて進む。

5分ほど歩き「柏坂休憩地 0.7km 茶堂休憩地2.7km」の木標の下部に「清水大師堂30m」の案内。

牛止めの石組(?)から先は450mから460m等高線の間に沿った平坦な道となる。柏坂越えの最高峰は標高502mの大師峰だが、遍路道はピークを巻いて進む。

5分ほど歩き「柏坂休憩地 0.7km 茶堂休憩地2.7km」の木標の下部に「清水大師堂30m」の案内。

左に折れて道を下ると小祠とその横にささやかながら崖からの湧水が。案内には「大師水 ある年の夏、一人の娘巡礼がこの地にさしかかった時、余りののどの渇きに意識を失い倒れてしまいました。するとそこへ弘法大師が現われ、娘を揺り起こしながら、傍らにあるシキミの木の根元を掘るようにと言い、姿を消しました。意識を取りもどした娘が、シキミの木の根元を掘り起こしてみると、真清水が湧き出し、娘がその水を飲むと持病の労咳がすっかり治ったという話が残っています。

左に折れて道を下ると小祠とその横にささやかながら崖からの湧水が。案内には「大師水 ある年の夏、一人の娘巡礼がこの地にさしかかった時、余りののどの渇きに意識を失い倒れてしまいました。するとそこへ弘法大師が現われ、娘を揺り起こしながら、傍らにあるシキミの木の根元を掘るようにと言い、姿を消しました。意識を取りもどした娘が、シキミの木の根元を掘り起こしてみると、真清水が湧き出し、娘がその水を飲むと持病の労咳がすっかり治ったという話が残っています。

また、この地において、昭和?年頃までは、毎年旧暦の7月3日になると、近郷近在の力士による奉納相撲が行われ、多くの人が集まり、市がたっていたそうです」とあった。

大師堂前は少し広く切り開かれた平坦な地となっており、奉納相撲はできそうであった。

コメン木戸;9時16分

清水大師堂で少し休み、崖道を上り返して遍路道に戻る。10分弱歩くと「ゴメン木戸」の案内。「この辺一帯は昭和?年代迄大草原で、近在農家の中の草刈り場であった。

清水大師堂で少し休み、崖道を上り返して遍路道に戻る。10分弱歩くと「ゴメン木戸」の案内。「この辺一帯は昭和?年代迄大草原で、近在農家の中の草刈り場であった。

明治の頃には放牧が行われ、津島の牛が南宇和郡内へまぎれ込むのを防ぐため、頂上(通称ヒヤガ森、502メートル)へ向け、延々と石畳が築かれていた。牛は1メートル位の高さがあれば降りないという習性(二次元動物)を利用したものる。と思われ、ここに木戸が設けられていて、人々は「ゴメンナシ」と言って通行したそうである」とある。

先ほど見た石組を牛止めの石垣では?と想像したのはこの案内の記事故である。今、この地にその放牧地の面影はない。

接待松;9時21分

平坦な尾根筋の道を5分ほど歩くと「接待松」の案内。「接待松(別称ねぜり松)跡 ある日、病気で足の不自由な人が箱車に乗り、50人程の人々によって、大綱をかけ引っ張り上げてもらっていました。

平坦な尾根筋の道を5分ほど歩くと「接待松」の案内。「接待松(別称ねぜり松)跡 ある日、病気で足の不自由な人が箱車に乗り、50人程の人々によって、大綱をかけ引っ張り上げてもらっていました。

丁度この地にさしかかった時、俄に一陣のつむじ風が吹き荒れ、蛇のように曲がりくねった大松が箱車を押し潰すかのように思われ、思わず箱車から逃げ出そうとしました。そのはずみで、長年の足の病が治ったという話が残っています。

また、弘法大師ゆかりの日には、地元の人達がこの場所で、お遍路さんに茶菓子の接待をしていたといわれていますが、名物となっていた大松は、昭和30年頃に伐採され、今は朽ちた株を残すだけとなりました」とある。

「ねぜり」とは「ねじ曲がった」といった意味だろう、と思うのだけど、箱車云々との関係は、いまひとつよくわからない。

また、弘法大師ゆかりの日には、地元の人達がこの場所で、お遍路さんに茶菓子の接待をしていたといわれていますが、名物となっていた大松は、昭和30年頃に伐採され、今は朽ちた株を残すだけとなりました」とある。

「ねぜり」とは「ねじ曲がった」といった意味だろう、と思うのだけど、箱車云々との関係は、いまひとつよくわからない。

初日は高知の宿毛にある39番札所・延光寺からはじめ、予土国境の松尾峠を越え愛媛の宇和郡愛南町小山まで下りた。本来なら、そのまま遍路道を進み、愛南町御荘平城にある40番札所・観自在寺へと進むのだろうが、今回も常の如くまずは峠越え・山越えの道を「潰し」、そのあと平場を辿り、遍路道を繋ぐ、といった段取り。松尾峠の次に待つ山越えが柏坂である。

柏坂は片道12キロほどありそうだ。ピストン往復では8時間もかかることになる。ちょっと難儀。ピストンを避ける手段を想うに、柏坂の上り口、下り口が国道56号に面している。宇和島市から宿毛まで鉄路もないわけで、国道であればさすがにバスが走っているのではとチェックすると、柏坂への上り口の柏、下り口の大門にはバス停があり、午前7時代からバスが走る。 ということで、柏坂越えは当初覚悟してきたピストンを避け、下り口の大門バス停近くに車をデポし、バスで柏まで移動。柏で下車し柏坂越に向かうことにした。

本日のルート;

大門バス停>柏バス停>柏橋脇の道標>山崎橋脇の道標>柏坂取り付き口>野口雨情の詩〈歌?〉>柳水大師堂>林道と交差>牛止めの石組>清水大師堂>コメン木戸>接待松>つわな奥>猪のヌタ場>女兵さん 思案の石>思案坂>狸の尾曲がり>鼻欠けオウマの墓>クメヒチ屋敷>林道と交差>馬の背駄馬>道標>茶堂休憩所>茶堂集落の農家に>二本松大橋>小祝橋脇の道標>芳原川に合流>三島橋>大門バス停>大門の薬師堂>車デポ地

大門バス停;午前7時18分

で、車のデポ地を探すに、なかなか適当なところが見つからない。遍路道でもある大門バス停から芳原(ほはら)川左岸の道脇に一旦車をデポするも、民家が近く、なんとなく落ち着かない。結局右岸の国道手前の空地を見付け車をデポし、バス停に。

定時にバスが到着。国道を進み嵐坂隧道を抜け、宇和海に沿って走り、西に長く飛び出した由良半島の首根っこの鳥越隧道を通り、右手に宇和海を眺めながら灘を経て内海隧道を抜け柏のバス停に。

●国道56号

今でこそ快適な国道56号ではあるが、整備されたのはそれほど昔のことではないようだ。宇和島から宿毛を結ぶ道路が県道から二級国道を経て、一級国道に指定されたのが昭和38年(1963)。昭和37年(1962)の舗装率は14%といった記録もある。

国道となり本格的に改修工事が行われたのは昭和40年(1965)から。昭和47年(1972)には改修工事は完了。隧道21カ所(7315m)、橋梁37カ所を造り、宇和島と宿毛を繋いだ。

◆国道指定前の道

藩政時代の道筋は別途メモするとして、明治以降の国道56号の道筋の概略をメモする。

車馬の往来や物資の輸送といった、「道路」と呼ばれる道の改修は明治から。宇和島から宿毛に至る「宿毛線」は当初県道三等であったが、明治?年(1879)里道に降格。この状況を改めるべく、明治26年(1893)には県会において「宿毛線」の県道編入の建議が可決されるも、翌27年(1894)には県会で否決され明治末までその状態が続いたようである。

このような状況のもと、明治41年(1908)から43年(1910)にかけて難所である松尾坂越えの道が竣工し、一車線の砂利道ではあるが、宇和島市街から津島町岩松をつなぐ道は、明治末までにはできていたようだ。

が、この大門のある畑地もそうだが、岩松以南、下灘に繋がる道の整備はずっと遅れた、と。その因は、往来は船便に頼っていた故、とのことである。 一方、南の御荘側からの道の整備は、県会での県道編入の否決を受け、南宇和郡7ヶ村の代表が県道編入の請願をおこない、明治29年(1896)、御荘村貝塚より一本松村境に至る区高知県境に至る里道が改修されるに至る。明治32年(1899)には城辺より一本松を経て高知県境に至る道が「仮定県道」に編入。この改修工事が明治44年(1911)には内海村まで行われ、明治44年(1911)には初めて御荘村から平山(現在の御荘港の北)までの区間が改修され、翌明治45年(1912)には菊川を経て柏に達した。

平城から柏までの改修が終わると、道路改修は中断。柏から北に更に改修工事を延ばすべく、大正2年(1913)には、「いくつかの候補路線の中から、海岸線の路線(現在の国道筋)改修を陳情し、大正4年(1915)には柏崎まで開通。大正8年(1919)には鳥越隧道も完成し、北の畑地と南の御荘が繋がったようだ。

とはいうものの、大門から直ぐ南の嵐坂隧道が抜けたのは昭和18年(1943)、柏から柏崎の半島を迂回せず大浜に抜ける内海隧道が開通したのは昭和45年(1970)のこと。

道の整備は「ぼちぼち」といったペースであり、本格的な整備は一級国道昇格の昭和38年(1963)を待つことにはなるが、昭和25年(1950)の愛媛を走る自動車保有台数は4,932台、昭和39年(1964)でも68、690台というから、道路整備のペースもこの数字を見れば、あまり違和感がない。

◇明治の道路規定

「内海町史」には、「明治6年(1873)、「河港道路修築規定」が制定され、全国的幹線道は一等、脇往還・枝道は二等、その他の地方道は三等に規定される。明治9年(1876)には「太政官達第六十号」で国道、県道、里道に分類される。 宇和島から宿毛に至る「宿毛線」は当初県道三等であったが、明治?年(1879)里道に降格。

明治17年(1884)の「南宇和郡柏村里道等取調牒控」によれば、北宇和郡上畑地村境字フタマタより南宇和郡菊川村境字ヌメリバエ」に至るいわゆる「柏坂越え」の道は、里程一里十八丁で平均幅一間の里道一等と記されている」とある。

里道をめぐる道路制度上の変遷も面白いのだが、それよりなりより、山道に対し里道と、適当に使っていた「里道」が、制度としての役割を知ってしまった以上、今までの様には気楽に使いにくくなった。

柏バス停;7時34分

柏バス停のある柏は、現在は愛南町であるが、平成16年(2004)、御荘町・城辺町・一本松町・西海町と合併し愛南町となるまでは、南宇和郡内海村の役場のある村の中心地であったようだ。

●旧内海村

内海の地名の由来は、由良半島の南半分、御荘港を囲み西に延びる半島の北部までを村域(後年、南内海村として分離)とし、内海湾を囲んでいたから、とか。

モータリゼーションの視点から、陸の孤島とも呼ばれて久しかった当地の歴史は古く、寛治四年(1090)の「加茂社古代荘園御厨」に「伊予国内海」とあり、当時の内海一帯は京都の賀茂社の御厨(神領。神社の「荘園」と言ったもの)として下賀茂神社に海の恵を寄進していた、と。

移動手段を舟の視点から見れば、山に囲まれ、また海岸まで山が迫るこの地域も、舟で生計を立てる村人にとっては、それほどの「障害」ではなかったことかとも思える。

柏橋脇の道標:7時37分

旧道とはいいながら、柏のすぐ北にある国道56号・内海隧道が開通したのは昭和45年(1970)であるから、ほんの最近まで、この道を柏崎に向けて進み半島を迂回して大浜へと出ていたのだろう。

茂兵衛道標にはその旧道に沿って「左 舟のりば」と刻まれる。柏坂越えを嫌って柏から舟を利用した遍路もいた、という。

山崎橋脇の道標;7時47分

この道標は昭和61年(1986)まで田んぼの傍らに放置されていたものを「柏を育てる会」の人たちが現在地に移転、修復したという。

津島町上畑地小祝(こいわい)までの全道程65丁(約7 km)はさほどの距離ではないが、多くの旅人や遍路が苦労したのは坂上21丁の急坂、標高450mの峠に登る急勾配の上り坂である。

柏坂取り付き口;7時49分

登り口の案内と「えひめの記憶」に記された柏坂休憩所までに距離は異なっているが、とりあえず大門バス停まで12キロ強歩けばいいことだけわかれば十分な情報である。

|

| 柏坂越え(前半) |

「この日記は、現在宮城県塩釜神社に写本が残されている。筆者の澄禅は肥後国球磨郡の生まれで、新義真言宗の本山の一つ京都智積院の僧である。この遍路は澄禅四一歳の時のことであり、承応二年(一六五三)七月一八日に高野山をたち、一〇月二六日結願まで九一日間の旅であった。

|

| 柏坂越え(後半) |

伊予路の部分を見ると、四二番仏木寺、四四番菅生山太宝寺などの縁起説話や、四五番岩屋寺の迫割岩の話、四六番浄土寺に詣でた折に宿った久米村武知仁兵衛など、各地の正直篤信な人たちへの感銘、五五番三島宮や六二番宝寿寺における旧知の僧との語らい、石鎚山の雪景の印象、六五番三角寺への山道の険阻と紅葉の美景への賛嘆などに筆を費している。なかでも、弘法大師練行の場と伝えられ、一遍上人再出家の幽境岩屋寺と、四国八十八か所巡りの元祖衛門三郎ゆかりの五一番石手寺の記述は詳しい。

澄禅が記す衛門三郎転生譚は、伊予国浮穴郡荏原の庄の強慾な長者として知られる衛門三郎説話とは異なり、伊予の大守河野殿の下人で石手寺の熊野一二社の掃除番であったとする珍しい説であるから、次に引いておく。

中古ヨリ石手寺ト号スル由来ハ、昔此国ノ守護河野殿トテ無隠弓取、四国中ノ幡頭ナリ。石手寺近所ノ温ノ泉ノ郡居城ヲカマエ猛威ヲ振フ。天正年中迄五十余代住ケルト也。扨、右ノ八坂寺繁昌ノ砺、河野殿ヨリモ執シ思テ衛門三郎卜云者ヲ箒除ノタメニ付置タル。

毎日本社ノ長床ニ居テ塵ヲ払フ。此男ハ天下無双ノ悪人ニテ慳貪放逸ノ者也。大師此三郎ヲ方便ヲ教化シテ真ノ道二入度思召ケルカ、或時辺路乞食ノ僧二化シテ長床二居玉フ。例ノ三郎来リ見テ、何者ナレハ見苦キ躰哉ト頻テ追出ス。翌日又昨日居玉フ所二居玉ヘハ又散々ニ云テ追出ス。

三日目二又居玉フ、今度ハ箒ノ柄ヲ以テ打擲シ奉ル。其時大師持玉ヘル鉄鉢ヲ指出シ玉ヘハ此鉢ヲ八ツニ打破ル。其時此鉢光ヲ放テ八方二飛去ル。衛門三郎少シ驚、家ニカエレハ嫡子物二狂テ云様ハ、吾ハ是空海也、誠二邪見放逸ニシテ我ヲ如此直下ニスル事慮外ノ至也、汝力生所ノ八人ノ子共ヲ一日力内二蹴死ヘケレトモ、物思ノ種ニ八日可死云テ手足ヲチゝメ息絶ヌ、其後次第~~'ニ八人ノ子共八日二死セタリ。其子ヲ遷セシ所トテ八坂ノ近所ニ八ツノ墓在リ、今ニ八墓ト云。

後悔した三郎は髪を剃り、四国中を巡行して子供の菩提を弔う。二一度の辺路行の間、大師も姿を変えて随行し、三郎の慈悲心の堅固なのを見てとると三郎の前に姿を現わして、生涯一度の望みを叶えてやると約束する。三郎が河野家の子に生まれることを望むと、大師は三郎に石を握って往生することを教える。

三郎は一二番焼山寺の麓に往生したが、やがて河野家の世継の子孫が生まれて三日目に左手を開けると三郎の名を記した石を握っていたので、この石を込めた本尊を据えて安養寺を石手寺と改めたという。衛門三郎発心譚に、空海の飛鉢説話、玉の石の後日譚を含む詳細な説話の記録として注目される。

澄禅は伊予路を過ぎるにあたって「凡与州ノ風俗万事上方メキテ田舎ノ風儀少ナシ。慈悲心薄ク貪俗厚、女ハ殊二邪見也。」と感想を記している。次の讃岐についても「凡讃岐一国ノ風儀万与州ニ似タリ」と記しており、瀬戸内側の両国の風俗・人情と、「惣テ阿波ノ風俗貴賤トモニ慈育ノ心深シ」「凡土州一国ノ風俗貴賤トモニ慈悲心深キ」と記された阿波・土佐の印象を比較することも興味深い」。

野口雨情の詩(歌?)

坂を5分ほど歩くと木標が立ち

とある。

「十五夜お月さん」「七つの子」「青い目の人形」「赤い靴」「黄金虫」「シャボン玉」「あの町この町」「雨降りお月さん」「証城寺の狸囃子」と言った童謡で知られる野口雨情は、昭和12年(1937)の日中戦争勃発により戦時色が強まり童謡作家としての活躍の場は狭まることとなるが、雨情の雄渾なる書を求める人の招きに応じ全国各地へ揮毫の旅を続けたという。

愛南町のHPに拠れば、「昭和18年(1943年)、雨情は突然軽い脳出血に冒され、それまで全国を駆け歩いていた雨情はそれ以後、山陰と四国への揮毫旅行を最後として、療養に専念することになった。雨情が内海村を訪れたのはこの最後の揮毫旅行においてである(私注;「えひめの記憶」には。当地を訪れたのは昭和?年(1937)とある)。

雨情が内海村に立ち寄った直接的理由は不明ではあるが、柏の長尾魁氏の書簡による招きに応じたものと思われる。各種の聞き取り調査等によって、内海村に来た雨情は柏の旅館「亀屋」及び「旭屋」で揮毫料半折十円の揮毫会を催し、時化による航路欠航のため約一週間の滞在を余儀なくされ「亀屋旅館」に投宿したものと思われる。

内海での詩作数は14作に及ぶ(「愛南町HP)とのことであり、この詩もそのひとつ。歌は更に道端に続き

最初の歌から8分ほど歩くと

●「雨は篠つき波風荒りよと国の柱は動きやせぬ」

そこから3分歩き、「国道56号 1.4km 柏坂休憩所 1.1km」の木標の脇に

●「松はみどりに心も清く人は精神満腹に」の歌。

さらに4分で

●空は青風菜の花盛り山に木草の芽も伸びる

更に6分、右手が開ける少し手前に

●松の並木のあの柏坂幾度涙で越えたやら

10分弱歩き「国道56号 2km 柏坂休憩所 0.5km」の木標の先に

●梅の小枝でやぶ鶯は雪の降る夜の夢を見る

歌を見遣りながら道を進むと、知らず標高を200mほどあげ、等高線230mラインまで上がっていた。坂は一部等高線に垂直に近いラインを進むことはあるが、おおむね等高線を斜めや平行気味に進む、予想に反して、結構楽な上りではあった。

柳水大師堂;8時36分

「柳水の案内」には、「むかし柏本街道のこの地に四国遍路の弘法大師が立ち寄られ、往還の旅人の渇きをいやすため柳の杖をつき立てたところ、甘露の水が湧き出てきたので、柳水と云うようになったとのことで、そのお杖が根付いて一本の柳が代々育っています。

大師堂脇の湧水が「柳水」だろう。案内にあった、「剃りの川」の井戸と、腰をかけられた石も法性寺、はここで説明されても、後の祭りではある。

なお、案内にある柏本街道とは柏坂の別名のようである。

歌休憩所のも野口雨情の歌が建つ

●遠い深山年ふる松に鶴は来て舞ひきて遊ぶ

◇柏坂越えの道◇

柳水大師堂を離れて先に向かう。取り付き口からの柏越えの道は、結構広い。歩き遍路の峠越えの道はほとんど狭い土径、踏み分け道といったところが多いのだが、よく「整備」されている。上述、地元のボランティアの方の努力の賜物ではあろうが、この道は長い間、内海村と津島を結ぶ幹線道路であったこともその一因かと思う。

上述、「内海村史」に「明治17年(1884)の「南宇和郡柏村里道等取調牒控」によれば、北宇和郡上畑地村境字フタマタより南宇和郡菊川村境字ヌメリバエ」に至るいわゆる「柏坂越え」の道は、里程一里十八丁で平均幅一間の里道一等と記されている」とあるように平均幅一間の道であったようだ。

「えひめの記憶」には「明治15年(1882)の愛媛県行政資料『土木例規』によれば、「北宇和郡上畑地村北宇和郡下畑地村境ヨリ南宇和郡柏村ニ至ル県道筋字郷ノ町ヨリ井場マデ狭キハ四合ヨリ広キハ弐間ニ至ル凡平均七合」と記され、県道といえども道幅は平均1m程しかなく極度に狭いことが分かる」とするが、これは、県道(私注;実際は「里道」?)という観点から見れば、ということではあろう。

林道と交差;8時45分

案内には「伊予遍路道 龍光道 第41番札所 龍光寺まで41㎞ 伊予遍路道は、弘法大師ゆかりの地を辿る全長1400㎞にも及ぶ壮大な回遊型巡礼路のうち、第40番から65番までの26ヶ所の札所とそれらをつなぐ約573㎞の遍路道です。

●灘道・中道・篠山道

松尾峠を越えた宿毛街道は、一本松町札掛で中道から篠山道が分かれ、さらに同町上大道(うわおうどう)で中道から灘道が分岐する。中道は、大岩道(だいがんどう)・小岩道(しょうがんどう)の峠を越え、岩淵を経て柿の木に至る。篠山道は、四十番観自在寺奥の院篠山を越え、御内(みうち)を経て大町で中道に合流する。灘道は、観自在寺を経て一部海岸沿いを進み、柿の木で再び中道と合流して宇和島城下に至る」とあり、

また「真念が貞享4年(1687)に出した『四国邊路道指南』によると、御荘町平城(ひらじょう)の観自在寺からの道筋について、「一すぢ、なだ道、のり十三里。一すぢ、中道大がんだう越、のり十三里。一すぢ、ささ山越、のり十四里半。三すぢともに岩ぶち満願寺二至ル」と記され、

さらに「『愛媛県歴史の道調査報告書第七集宿毛街道』には、一本松町札掛から宇和島市柿の木までの三本の遍路道のうち「遍路が多く通った道は『灘道』で、次いで『篠山道』であった。『中道』は『四国邊路道指南』に記されているように、遍路道の一つであったが、その道の急峻さ、観自在寺の所在地などからして遍路道としての使用頻度(ひんど)は高くなかった。」と記されている。近世以降の遍路は、ほとんど灘道を通ったものと思われる。時代の流れによって中道、篠山道の順で歴史から姿を消していくことになるが、現在でもわずかの遍路が柏坂の灘道を通っている」とする。

今回辿る柏坂越えは、海岸沿いの灘道ルートである。

牛止めの石組;8時59分

◆山は遠いし柏原はひろし水は流れる雲はやく

そのすぐ先の道脇に石垣が見える。石組の脇に「岩松村 土居儀兵築営」と刻まれた石碑が立つ。特に案内もないのだが、この後辿る「ゴメン木戸」にあった案内から妄想するに、牛止めの石垣ではないかと。怖がりの牛は1mの段差があれば下りることができない、と。

怖がりといえば、沢を渡るとき、沢に渡した木の間から沢が見えるだけで足がすくんで動けないため、木の間に隙間を空けないように土止めをした、といった記事を思い出した。

清水大師堂;9時5分

また、この地において、昭和?年頃までは、毎年旧暦の7月3日になると、近郷近在の力士による奉納相撲が行われ、多くの人が集まり、市がたっていたそうです」とあった。

大師堂前は少し広く切り開かれた平坦な地となっており、奉納相撲はできそうであった。

コメン木戸;9時16分

明治の頃には放牧が行われ、津島の牛が南宇和郡内へまぎれ込むのを防ぐため、頂上(通称ヒヤガ森、502メートル)へ向け、延々と石畳が築かれていた。牛は1メートル位の高さがあれば降りないという習性(二次元動物)を利用したものる。と思われ、ここに木戸が設けられていて、人々は「ゴメンナシ」と言って通行したそうである」とある。

先ほど見た石組を牛止めの石垣では?と想像したのはこの案内の記事故である。今、この地にその放牧地の面影はない。

接待松;9時21分

丁度この地にさしかかった時、俄に一陣のつむじ風が吹き荒れ、蛇のように曲がりくねった大松が箱車を押し潰すかのように思われ、思わず箱車から逃げ出そうとしました。そのはずみで、長年の足の病が治ったという話が残っています。

つわな奥;9時25分

接待松から5分で左手が大きく開ける。素晴らしい眺め。あいにくの雨模様ではあったが、雨に煙る由良半島もなかなか、いい。「えひめの記憶」のには「

江戸初期の俳人で、遍路としてここを訪れた大淀三千風は「柏坂の峯渡り日本無双の遠景なり九州は杖にかかり伊予高根はひじつつみにかたぶく。」と眺望のすばらしさを称え、

接待松から5分で左手が大きく開ける。素晴らしい眺め。あいにくの雨模様ではあったが、雨に煙る由良半島もなかなか、いい。「えひめの記憶」のには「

江戸初期の俳人で、遍路としてここを訪れた大淀三千風は「柏坂の峯渡り日本無双の遠景なり九州は杖にかかり伊予高根はひじつつみにかたぶく。」と眺望のすばらしさを称え、

高群逸枝は『娘巡礼記』の中で「『海』...私は突然驚喜した。見よ右手の足元近く白銀の海が展けてゐる。まるで奇跡のやうだ。木立深い山を潜って汗臭くなった心が、此処に来て一飛びに飛んだら飛び込めさうな海の陥(おと)し穽(あな)を見る。驚喜は不安となり、不安は讃嘆となり、讃嘆は忘我となる。暫しは風に吹かれ乍ら茫然として佇立(ちょうりつ)。」と歓喜している。つわな奥展望台からは、すぐ眼下に宇和海に浮かぶ由良半島や竹ヶ島(私注;由良半島の北に浮かぶ)が手にとるように鳥瞰(ちょうかん)できる」とある。

高群逸枝は『娘巡礼記』の中で「『海』...私は突然驚喜した。見よ右手の足元近く白銀の海が展けてゐる。まるで奇跡のやうだ。木立深い山を潜って汗臭くなった心が、此処に来て一飛びに飛んだら飛び込めさうな海の陥(おと)し穽(あな)を見る。驚喜は不安となり、不安は讃嘆となり、讃嘆は忘我となる。暫しは風に吹かれ乍ら茫然として佇立(ちょうりつ)。」と歓喜している。つわな奥展望台からは、すぐ眼下に宇和海に浮かぶ由良半島や竹ヶ島(私注;由良半島の北に浮かぶ)が手にとるように鳥瞰(ちょうかん)できる」とある。

「つわな」とは「つわぶき」とある。海沿いの草原や崖、林の縁に見られる常緑の多年草のようだ。

「つわな」とは「つわぶき」とある。海沿いの草原や崖、林の縁に見られる常緑の多年草のようだ。

猪のヌタ場;9時33分(標高420m)

「つわな奥」を過ぎると再び木々の中に。5分ほど平坦な道を進むと「猪のヌタ場」の案内。「イノシシが水溜り(ここは電話線が通っていた電柱の跡)の泥の中で水浴みをし、更に傍の木に体をこすりつけ、付着している寄生虫を殺し毛づくろいをする所をヌタ場といい、この街道沿いにも数ケ所あるが道ばたにあるのはここだけである」とある。

「つわな奥」を過ぎると再び木々の中に。5分ほど平坦な道を進むと「猪のヌタ場」の案内。「イノシシが水溜り(ここは電話線が通っていた電柱の跡)の泥の中で水浴みをし、更に傍の木に体をこすりつけ、付着している寄生虫を殺し毛づくろいをする所をヌタ場といい、この街道沿いにも数ケ所あるが道ばたにあるのはここだけである」とある。

結構いろんなところを歩いたが、さすがに「猪のヌタ場」も案内ははじめてである。「猪のヌタ場」を越えると、尾根筋に沿って下ることになる。

女兵さん 思案の石;9時37分(標高380m)

5分ほど尾根筋を下ると「女兵さん 思案の石」の案内。「食料難の時代、かつぎ屋の兵次郎(ひょうじろう)さん──女のような姿態をしていたので、人呼んで「女兵さん」──ヤミ物資をかつぎここ迄来ると、不意に雲をつくような大入道が現れ「コラッ女、こっちえ来い」「わたしゃ、男なんですよ」「ナラ証拠を見せい。わしのより立派やったら、コラエテやらい」

5分ほど尾根筋を下ると「女兵さん 思案の石」の案内。「食料難の時代、かつぎ屋の兵次郎(ひょうじろう)さん──女のような姿態をしていたので、人呼んで「女兵さん」──ヤミ物資をかつぎここ迄来ると、不意に雲をつくような大入道が現れ「コラッ女、こっちえ来い」「わたしゃ、男なんですよ」「ナラ証拠を見せい。わしのより立派やったら、コラエテやらい」

腰を抜かさんばかりの兵さん、やおらニッコリ、褌に手をかけました。兵さんをからかったつもりの大入道、一物をチラッと見、あわてて退散しながら「上には上があるのお、わしゃたまげた」と。

内容はともあれ、この類の笑い話も「トッポ話」のひとつだろうか。「えひめの記憶」には「トッポ話の風土」として、「トッポ話は南予の、それも潮風のあたる地域で醸し出される笑い話であるとされる。宇和海は瀬戸内海とはいくらか潮の色や動きが異なるのか、その沿岸の住民たちの気風や性格、それに行動の型も特異なものがあるようである。三崎十三里といわれる佐田岬は宇和海型の思考と瀬戸内型のそれを截然と分かつ障壁のごときものであるかもしれぬ。太平洋黒潮文化圏と呼ばれるものがあるとすれば、いくらかそれに近いように思われる。

「ここいらでは当りまえのことでも、よその人に話したら〝おかしい〟ことがようありますらい...」と南予の人はいう。獅子文六の小説『てんやわんや』に、あるいは『大番』に描かれた饅頭を底なしに食う男、ラブレターをガリ版で刷って配る男は実在したし、そのことは「なぁんちゃ、ちっとも〝おかしい〟こたぁあるかい」程度の日常茶飯事であった。風土がそもそも多少の怪奇性を帯びているとすれば、そこに生息する生きものもいささが奇矯であってもしかたがないと思うのは第三者の観方であって、当人たちはすこぶる正常なのである。

宇和海の島や沿岸には稲作に適する水田はごくわずかで、急傾斜の山肌に営々として小石を築きあげて段畑を作った。そこに麦・藷をうえて主食とし、宇和海の干し鰯を副食として生きてきた。イモとカイボシ、これほどの食文化の理想型を無意識のうちに実践してきた、あるいは実践せざるをえなかった人々は他にはあるまい。農耕型と一種味わいのちがう準海洋型の南予人の発想がトッポ話を育んできたといってもよい。とにかく、親切明朗で奇抜であり、そのくせ適当に狡猾でもあるのが南予準海洋人の性格であるとされる。

第三者からすれば突調子もないことを言ったりしたりする者はトッポサクと呼ばれ、いくぶんかの軽蔑忌避の念をもって遇されかねぬが、トッポ話はおのれを愚にして他をもてなす謙譲の技法なのである。粒々辛苦の果てに生み出した奇想天外な主題を巧みに構成して効果的に語るのがトッポ話である。それは一つの技芸であり、文学であり、かねてまた人を愛し遇する技術でもある。宇和海の潮風と太陽が生み出した人間の話術である」とする。

更に続けて「えひめの記憶」には「『えひめのトッポ話』として、「海があって山があって小さな集落があって、一般に南予と呼ばれる伊予の南部地方は、ある意味で日本のふるさとであります。人々のやさしさはこれに尽きるものはなく、自然の美しさもこれに優るものはありません。そして、ここには〝トッポ話〟があるのです。遠い昔、藩政時代の苦しさを自ら慰めるためにそれを笑い飛ばした人々の生活の知恵がありました。数限りない底抜けに明るい話が、親から子へ、それから孫へと語り継がれ、それが今しっかりと伝えられています」と、『えひめのトッポ話』のまえがきのなかで編者和田良誉は述べている。「えひめの...」と名付けられているが、内容的にはこのまえがきに明らかにされているように「南予の...」〝トッポ話〟である」とする。

「女兵さん」の話は上述説明に当てはまるか否か、少々疑問ではあるが、他にはなかなか面白い「トッポ話」もあった。獅子文六さんの名が出たが、この先津島の町で獅子文六ゆかりの地に出合うことになる。

思案坂;9時40分

女兵さんが何を思案したのか、思案の石って何?といったことはトッポ話からはよくわからないのだが、女兵さんの案内のすぐ先に「思案坂」の木標が立つ。尾根筋を下る緩やかな坂ではある。

女兵さんが何を思案したのか、思案の石って何?といったことはトッポ話からはよくわからないのだが、女兵さんの案内のすぐ先に「思案坂」の木標が立つ。尾根筋を下る緩やかな坂ではある。

結構いろんなところを歩いたが、さすがに「猪のヌタ場」も案内ははじめてである。「猪のヌタ場」を越えると、尾根筋に沿って下ることになる。

女兵さん 思案の石;9時37分(標高380m)

腰を抜かさんばかりの兵さん、やおらニッコリ、褌に手をかけました。兵さんをからかったつもりの大入道、一物をチラッと見、あわてて退散しながら「上には上があるのお、わしゃたまげた」と。

内容はともあれ、この類の笑い話も「トッポ話」のひとつだろうか。「えひめの記憶」には「トッポ話の風土」として、「トッポ話は南予の、それも潮風のあたる地域で醸し出される笑い話であるとされる。宇和海は瀬戸内海とはいくらか潮の色や動きが異なるのか、その沿岸の住民たちの気風や性格、それに行動の型も特異なものがあるようである。三崎十三里といわれる佐田岬は宇和海型の思考と瀬戸内型のそれを截然と分かつ障壁のごときものであるかもしれぬ。太平洋黒潮文化圏と呼ばれるものがあるとすれば、いくらかそれに近いように思われる。

「ここいらでは当りまえのことでも、よその人に話したら〝おかしい〟ことがようありますらい...」と南予の人はいう。獅子文六の小説『てんやわんや』に、あるいは『大番』に描かれた饅頭を底なしに食う男、ラブレターをガリ版で刷って配る男は実在したし、そのことは「なぁんちゃ、ちっとも〝おかしい〟こたぁあるかい」程度の日常茶飯事であった。風土がそもそも多少の怪奇性を帯びているとすれば、そこに生息する生きものもいささが奇矯であってもしかたがないと思うのは第三者の観方であって、当人たちはすこぶる正常なのである。

宇和海の島や沿岸には稲作に適する水田はごくわずかで、急傾斜の山肌に営々として小石を築きあげて段畑を作った。そこに麦・藷をうえて主食とし、宇和海の干し鰯を副食として生きてきた。イモとカイボシ、これほどの食文化の理想型を無意識のうちに実践してきた、あるいは実践せざるをえなかった人々は他にはあるまい。農耕型と一種味わいのちがう準海洋型の南予人の発想がトッポ話を育んできたといってもよい。とにかく、親切明朗で奇抜であり、そのくせ適当に狡猾でもあるのが南予準海洋人の性格であるとされる。

第三者からすれば突調子もないことを言ったりしたりする者はトッポサクと呼ばれ、いくぶんかの軽蔑忌避の念をもって遇されかねぬが、トッポ話はおのれを愚にして他をもてなす謙譲の技法なのである。粒々辛苦の果てに生み出した奇想天外な主題を巧みに構成して効果的に語るのがトッポ話である。それは一つの技芸であり、文学であり、かねてまた人を愛し遇する技術でもある。宇和海の潮風と太陽が生み出した人間の話術である」とする。

更に続けて「えひめの記憶」には「『えひめのトッポ話』として、「海があって山があって小さな集落があって、一般に南予と呼ばれる伊予の南部地方は、ある意味で日本のふるさとであります。人々のやさしさはこれに尽きるものはなく、自然の美しさもこれに優るものはありません。そして、ここには〝トッポ話〟があるのです。遠い昔、藩政時代の苦しさを自ら慰めるためにそれを笑い飛ばした人々の生活の知恵がありました。数限りない底抜けに明るい話が、親から子へ、それから孫へと語り継がれ、それが今しっかりと伝えられています」と、『えひめのトッポ話』のまえがきのなかで編者和田良誉は述べている。「えひめの...」と名付けられているが、内容的にはこのまえがきに明らかにされているように「南予の...」〝トッポ話〟である」とする。

「女兵さん」の話は上述説明に当てはまるか否か、少々疑問ではあるが、他にはなかなか面白い「トッポ話」もあった。獅子文六さんの名が出たが、この先津島の町で獅子文六ゆかりの地に出合うことになる。

思案坂;9時40分

狸の尾曲がり;9時45分

緩やかな坂を10mほど標高を下げると「狸の尾曲がり」の案内。「昭和61年秋、「四国のみち」の調査に来た、県の係官3名、この街道のはえぬき「三兄(さぶにい)」の案内にしたがい、峠から下りる途中雑草茂るこの地で、道を誤って反対側に入り、しかも逆に100メートルばかり上った。若い係官「オッチャン、さっき通った所に出たんじゃない。木の皮を削っているよ」

緩やかな坂を10mほど標高を下げると「狸の尾曲がり」の案内。「昭和61年秋、「四国のみち」の調査に来た、県の係官3名、この街道のはえぬき「三兄(さぶにい)」の案内にしたがい、峠から下りる途中雑草茂るこの地で、道を誤って反対側に入り、しかも逆に100メートルばかり上った。若い係官「オッチャン、さっき通った所に出たんじゃない。木の皮を削っているよ」

ハッとした三兄「アリャ古狸め、またワルサしおって」

皆さん、ここで、ご同伴が、美人やハンサムに見えなかったら「ソレワ大ごと」──気いつけなはれや」とあった。

鼻欠けオウマの墓;9時51分

更に5分ほど下ると「鼻欠けオウマの墓」の案内。「明治のはじめ、梅毒にかかり、鼻が無くなったお馬さん、女性自身をしゃもじでたたきながら、くりかえしていました。

更に5分ほど下ると「鼻欠けオウマの墓」の案内。「明治のはじめ、梅毒にかかり、鼻が無くなったお馬さん、女性自身をしゃもじでたたきながら、くりかえしていました。

「お前の癖がワルいから、わしゃ鼻落ちた」

若いころの面影もないオウマさんを、里人たちは大事にいたわり、死後婦人病除けに、参拝された時期があったそうです」とある。

おおらかといえばそうでもあるが、上述「えひめの記憶」に「粒々辛苦の果てに生み出した奇想天外な主題を巧みに構成して効果的に語るのがトッポ話である。それは一つの技芸であり、文学であり、かねてまた人を愛し遇する技術でもある」とするほど昇華されているとは思えないのだが。。。

クメヒチ屋敷;9時55分

数分下ると「クメヒチ屋敷」の案内。「むかし、ここにひなびた館があり、おクメさん、おヒチさんの美人姉妹が住んでいて、近在の男達が米一握り水一桶持参し、遊びに来ていました。やがて玉のような男子が生まれ、「クメヒチ」と名ずけ大切に育てられましたが、姉妹は当時流行した、悪性のオコリ(赤痢といわれている)にかかり、二人とも、アッとゆう間に亡くなりました。

数分下ると「クメヒチ屋敷」の案内。「むかし、ここにひなびた館があり、おクメさん、おヒチさんの美人姉妹が住んでいて、近在の男達が米一握り水一桶持参し、遊びに来ていました。やがて玉のような男子が生まれ、「クメヒチ」と名ずけ大切に育てられましたが、姉妹は当時流行した、悪性のオコリ(赤痢といわれている)にかかり、二人とも、アッとゆう間に亡くなりました。

成人したクメヒチさんは、ここに一庵を建て、二人の霊をまつったそうです。 現在は厠の跡らしい石組みが、うかがえる程度ですが、今にもオクメさん、オヒチさんが現れて来そうな幽玄な気のする所です」とあった。辺りに屋敷跡は特に見えなかった。

林道と交差;9時57分

ほどなく林道と交差。地図を見ると東側の芳原川の谷筋から繋がる実線ともうひとつ、延々と東に向かい観音岳の北麓を巻き、宿毛街道中道の小岩道と繋がる実線が描かれている。西は直ぐ切れていた。

ほどなく林道と交差。地図を見ると東側の芳原川の谷筋から繋がる実線ともうひとつ、延々と東に向かい観音岳の北麓を巻き、宿毛街道中道の小岩道と繋がる実線が描かれている。西は直ぐ切れていた。

なにか面白い展開は?と地図を眺めたのだが、特になにも確認できなかった。

馬の背駄馬;10時1分

林道をクロスし土径に入り少し進むと、「馬の背駄馬」の木標があり、その先のやせ尾根に「馬の背」の木標が立つ。やせ尾根が馬の背というのはよく知られた言葉だが、そこに駄馬、この場合はダメ馬というより、荷を運ぶ馬といった意味だろうが、その関係についての説明はなかった。

林道をクロスし土径に入り少し進むと、「馬の背駄馬」の木標があり、その先のやせ尾根に「馬の背」の木標が立つ。やせ尾根が馬の背というのはよく知られた言葉だが、そこに駄馬、この場合はダメ馬というより、荷を運ぶ馬といった意味だろうが、その関係についての説明はなかった。

ハッとした三兄「アリャ古狸め、またワルサしおって」

皆さん、ここで、ご同伴が、美人やハンサムに見えなかったら「ソレワ大ごと」──気いつけなはれや」とあった。

鼻欠けオウマの墓;9時51分

「お前の癖がワルいから、わしゃ鼻落ちた」

若いころの面影もないオウマさんを、里人たちは大事にいたわり、死後婦人病除けに、参拝された時期があったそうです」とある。

おおらかといえばそうでもあるが、上述「えひめの記憶」に「粒々辛苦の果てに生み出した奇想天外な主題を巧みに構成して効果的に語るのがトッポ話である。それは一つの技芸であり、文学であり、かねてまた人を愛し遇する技術でもある」とするほど昇華されているとは思えないのだが。。。

クメヒチ屋敷;9時55分

成人したクメヒチさんは、ここに一庵を建て、二人の霊をまつったそうです。 現在は厠の跡らしい石組みが、うかがえる程度ですが、今にもオクメさん、オヒチさんが現れて来そうな幽玄な気のする所です」とあった。辺りに屋敷跡は特に見えなかった。

林道と交差;9時57分

なにか面白い展開は?と地図を眺めたのだが、特になにも確認できなかった。

馬の背駄馬;10時1分

道標;10時15分

そこから10分強歩くと道標がある。「へんろ道」と刻まれた道標の手印は「南の第40番観自在寺方面を指す。「えひめの記憶」には「四十番いなり寺」と間違って刻字されている」とある。何が間違い?「いなり寺」とは宇和島にある第41番札所・龍光寺」。が、手印は観自在寺方向を指しているわけで、「四十番観自在寺」とするのが正しい、ということだろう。

そこから10分強歩くと道標がある。「へんろ道」と刻まれた道標の手印は「南の第40番観自在寺方面を指す。「えひめの記憶」には「四十番いなり寺」と間違って刻字されている」とある。何が間違い?「いなり寺」とは宇和島にある第41番札所・龍光寺」。が、手印は観自在寺方向を指しているわけで、「四十番観自在寺」とするのが正しい、ということだろう。

茶堂休憩所;10時21分

道標から5分程歩くと四阿がある。茶堂休憩所についた。実のところ、道の途中から大雨となり、四阿で雨具に着替え。屋根のある四阿で気が抜けたのか、休憩所近くにある「トッポ話」の案内を見逃したようだ。

道標から5分程歩くと四阿がある。茶堂休憩所についた。実のところ、道の途中から大雨となり、四阿で雨具に着替え。屋根のある四阿で気が抜けたのか、休憩所近くにある「トッポ話」の案内を見逃したようだ。

実際に目にしたわけではないのだが、チェックすると「土佐の愚か村話の名人が、津島町の茂八と、トッポ話の試合に来ました。名人が茂八を訪ねると、家の前では?歳あまりの女の子が遊んでおり、「茂八さんはおるかの」と聞くと、留守だといいます。「どこへ行ったのか」と尋ねると「父やんは裏の山がかやりよる(くずれている)いうので、線香持ってつっぱりに行ったぞなし」と答えます。土佐の名人、さすが茂八の娘と感心して「お母やんは...」と聞くと、「母やんは座敷で、のみにぽんし(ちゃんちゃんこ)を着せて遊ばしよる」といいます。名人はこれではとうてい茂八にかなわぬとばかり、ほうほうのていで逃げ帰ったとか。

実際に目にしたわけではないのだが、チェックすると「土佐の愚か村話の名人が、津島町の茂八と、トッポ話の試合に来ました。名人が茂八を訪ねると、家の前では?歳あまりの女の子が遊んでおり、「茂八さんはおるかの」と聞くと、留守だといいます。「どこへ行ったのか」と尋ねると「父やんは裏の山がかやりよる(くずれている)いうので、線香持ってつっぱりに行ったぞなし」と答えます。土佐の名人、さすが茂八の娘と感心して「お母やんは...」と聞くと、「母やんは座敷で、のみにぽんし(ちゃんちゃんこ)を着せて遊ばしよる」といいます。名人はこれではとうてい茂八にかなわぬとばかり、ほうほうのていで逃げ帰ったとか。

津島町には、このような楽しいトッポ話(ほら吹き話)が数限りなくあります」とあったようだ。「トッポ話」っぽい「トッポ話」を見逃してしまった。ちょっと残念。

茶堂集落の農家に;10時28分

四阿で着替えを終え道を下ると、石垣があり、空が開け、一瞬里に下りたのかと思うが、すぐに前面が広がる先の景色は未だ山中。が、突然一軒の農家が現れる。遍路道は左折の案内が農家に掛る。

四阿で着替えを終え道を下ると、石垣があり、空が開け、一瞬里に下りたのかと思うが、すぐに前面が広がる先の景色は未だ山中。が、突然一軒の農家が現れる。遍路道は左折の案内が農家に掛る。

たまたま農家にお婆さんがひとり。雨宿りを兼ねてお話し。地図で見るに、未だ結構な山の中。時に息子さんが来てくれるので、淋しくはないなどとおしゃべりを楽しむ。

名残惜しいが、雨の中先を進むとすぐ先に廃屋があった。この山間の茶屋の注楽には一軒の農家が残るだけのようである。

名残惜しいが、雨の中先を進むとすぐ先に廃屋があった。この山間の茶屋の注楽には一軒の農家が残るだけのようである。

「えひめの記憶」には「茶堂の地名について「茶堂は藩政時代から明治初期にかけて栄えていたところで、有名な茶ガマがあったところからその名がついたといわれる。」と『旧街道』に記されている。

また『津島町の地理』には、「茶堂は明治末年には11戸の集落であったが、その後、挙家(きょか)離村が続き、昭和37年(1962)には5戸の集落になっていた。さらに58年にはわずか2戸の寂しい寒村になってしまった。(中略)この茶堂は柏坂越えの中間にあり、明治末年の11戸のうち、5戸が遍路宿を営み、収容人員は40人ほどであったが、春のシーズンには3倍程度の宿泊客を収容した。」と記述され、時代の波に翻弄(ほんろう)された灘道沿いの様子がよくわかる」とあるが、現在は1軒のみのようである。

また『津島町の地理』には、「茶堂は明治末年には11戸の集落であったが、その後、挙家(きょか)離村が続き、昭和37年(1962)には5戸の集落になっていた。さらに58年にはわずか2戸の寂しい寒村になってしまった。(中略)この茶堂は柏坂越えの中間にあり、明治末年の11戸のうち、5戸が遍路宿を営み、収容人員は40人ほどであったが、春のシーズンには3倍程度の宿泊客を収容した。」と記述され、時代の波に翻弄(ほんろう)された灘道沿いの様子がよくわかる」とあるが、現在は1軒のみのようである。

二本松大橋;10時56分

標高190m辺りの茶堂の集落、といっても一軒だけだが、ともあれ集落を離れ、上述廃墟の脇を抜け、「国道56号 2.9km 茶堂休憩所 1km」と書かれた木標を見遣りながら、広い間隔の等高線となる緩やかな尾根筋の道を30分ほどかけて100m強下ると、沢に小橋がかかる。橋脇には「二本松大橋」と木標にある。

小祝川の支沢に架かる橋ではあろうが、「大橋」とはさ、ギャップを感じる。とはいうものの、沢に架かる丸太の一本橋に比べれば「大橋」ではあろう。

標高190m辺りの茶堂の集落、といっても一軒だけだが、ともあれ集落を離れ、上述廃墟の脇を抜け、「国道56号 2.9km 茶堂休憩所 1km」と書かれた木標を見遣りながら、広い間隔の等高線となる緩やかな尾根筋の道を30分ほどかけて100m強下ると、沢に小橋がかかる。橋脇には「二本松大橋」と木標にある。

小祝川の支沢に架かる橋ではあろうが、「大橋」とはさ、ギャップを感じる。とはいうものの、沢に架かる丸太の一本橋に比べれば「大橋」ではあろう。

津島町には、このような楽しいトッポ話(ほら吹き話)が数限りなくあります」とあったようだ。「トッポ話」っぽい「トッポ話」を見逃してしまった。ちょっと残念。

茶堂集落の農家に;10時28分

たまたま農家にお婆さんがひとり。雨宿りを兼ねてお話し。地図で見るに、未だ結構な山の中。時に息子さんが来てくれるので、淋しくはないなどとおしゃべりを楽しむ。

「えひめの記憶」には「茶堂の地名について「茶堂は藩政時代から明治初期にかけて栄えていたところで、有名な茶ガマがあったところからその名がついたといわれる。」と『旧街道』に記されている。

二本松大橋;10時56分

小祝橋脇の道標;11時5分

二本松大橋から10分弱、「国道56号 1.8km 茶堂休憩所2.1km」とある木標に従い、沢に沿った道を下り小祝川に架かる小祝橋に出る。やっと里に下りてきた。橋の東詰めに道標が立つ。「えひめの記憶」には「これよりいなりへ...」と刻まれた道標がある。土に埋もれて施主(せしゅ)や願主の名は見えないが、標石の形からして願主は徳右衛門と思われる」とある、

二本松大橋から10分弱、「国道56号 1.8km 茶堂休憩所2.1km」とある木標に従い、沢に沿った道を下り小祝川に架かる小祝橋に出る。やっと里に下りてきた。橋の東詰めに道標が立つ。「えひめの記憶」には「これよりいなりへ...」と刻まれた道標がある。土に埋もれて施主(せしゅ)や願主の名は見えないが、標石の形からして願主は徳右衛門と思われる」とある、

芳原川に合流;11時26分

橋から先は舗装された道となる。民家が点在する上畑地の集落を20分ほど進むと小祝川は芳原川に合わさる。川は芳原川となって下り津島の街で宇和の海に注ぐ。

橋から先は舗装された道となる。民家が点在する上畑地の集落を20分ほど進むと小祝川は芳原川に合わさる。川は芳原川となって下り津島の街で宇和の海に注ぐ。

芳原川に合流;11時26分

三島橋;11時47分

芳原川に沿って山裾の道を20分ほど歩くと、前方に国やっと道56号が見えてくる。民家が建ち並ぶ集落の「国道0.2km 茶堂休憩所3.7km」の木標脇にある三島橋を渡り国道に向かう。

芳原川に沿って山裾の道を20分ほど歩くと、前方に国やっと道56号が見えてくる。民家が建ち並ぶ集落の「国道0.2km 茶堂休憩所3.7km」の木標脇にある三島橋を渡り国道に向かう。

大門バス停;11時51分

柏坂を上りはしめて4時間半、大門バス停に到着。バス路線をチェックし、ピストンは不要となったが、当初の計画通り、ピストンで柏バス停まで戻ったとすれば、午後4時を過ぎることになったかもしれない、ピストンすることなく柏越えを終え、ちょっと嬉しい。

柏坂を上りはしめて4時間半、大門バス停に到着。バス路線をチェックし、ピストンは不要となったが、当初の計画通り、ピストンで柏バス停まで戻ったとすれば、午後4時を過ぎることになったかもしれない、ピストンすることなく柏越えを終え、ちょっと嬉しい。

大門の薬師堂;12時

車デポ地に戻る前、バス停にある「薬師堂」にお参り。大門バス停からの国道56号の西、山裾に沿って続く遍路道を入ったところを直ぐ山側に入ると薬師堂がある。

車デポ地に戻る前、バス停にある「薬師堂」にお参り。大門バス停からの国道56号の西、山裾に沿って続く遍路道を入ったところを直ぐ山側に入ると薬師堂がある。

茅葺お堂はなかなか、いい。案内には「愛媛県指定有形文化財 禅蔵寺薬師堂一棟

この建物は方三間(間口)、5.61メートル、一重、方形造、茅葺である。創建は室町時代末期とされ、その様式を残して江戸中期に再建されている。

外部は素朴な草庵風の日本の伝統的民家様式で、構造および内部1は唐様である。特に花頭窓は禅宗様の古い形のものである。

外部は素朴な草庵風の日本の伝統的民家様式で、構造および内部1は唐様である。特に花頭窓は禅宗様の古い形のものである。

建築年代は板札によると、天正年間(1573-91)とあるが、寺の伝説によると、天文年間(1540)ごろ、畑地鶴ケ森城の鶴御前のため、津島城主越智通考が祈願所として建立したと伝えられる。

平成2年、向背、花頭窓、内陣そのままに解体修理さいた」とあつ。

車デポ地;12時10分

車デポ地に戻る。時間は十分あるのだが、なにせ突然の大雨。天気予報では昼過ぎまで天気はもつ、とのことでもあり、雨具は念のため用意した簡易雨具のみ。とてもではないが、既にびしょ濡れであり、冬の寒さもあり体力も消耗し、これ以上歩く気力はない。本日はこれで終了とする。

次回は、予土国境の松尾峠の下り口から柏坂越えの上り口を繋ぎ、さらにこの地大門から津島の町を通り、松尾峠(予土国境に松尾峠とは別)を越えて宇和島まで進もうと思う。

茅葺お堂はなかなか、いい。案内には「愛媛県指定有形文化財 禅蔵寺薬師堂一棟

この建物は方三間(間口)、5.61メートル、一重、方形造、茅葺である。創建は室町時代末期とされ、その様式を残して江戸中期に再建されている。

建築年代は板札によると、天正年間(1573-91)とあるが、寺の伝説によると、天文年間(1540)ごろ、畑地鶴ケ森城の鶴御前のため、津島城主越智通考が祈願所として建立したと伝えられる。

平成2年、向背、花頭窓、内陣そのままに解体修理さいた」とあつ。

車デポ地;12時10分

車デポ地に戻る。時間は十分あるのだが、なにせ突然の大雨。天気予報では昼過ぎまで天気はもつ、とのことでもあり、雨具は念のため用意した簡易雨具のみ。とてもではないが、既にびしょ濡れであり、冬の寒さもあり体力も消耗し、これ以上歩く気力はない。本日はこれで終了とする。

次回は、予土国境の松尾峠の下り口から柏坂越えの上り口を繋ぎ、さらにこの地大門から津島の町を通り、松尾峠(予土国境に松尾峠とは別)を越えて宇和島まで進もうと思う。