この導水路は多摩丘陵の尾根道を進むのだが、途中樹枝状に入り組んだ谷底低地を跨ぎ丘陵を繋ぐための水路橋とのことである。

最初からわかっていれば、先回の散歩でカバーできたのだが、いつも通りの事前準備なしの、基本成り行き任せの散歩。後の祭りで済ませたいのだが、水路とか水路橋というキーワードに無条件にフックが掛かる我が身としては、「即再訪」を決め、水路3兄弟を訪ねる散歩に出かけることにした。

経路は相模湖から津久井隧道>津久井分水地>相模隧道>下九沢分水池>横浜隧道>虹吹分水池>相模原沈澱池を経て川井浄水場の「川井接合井」と繋がる。で、川井浄水場から「相模湖系」の水を西谷浄水場に送ることになるわけだが、当初口径の大きい(1350mm)管の敷設を計画するも、鉄管のコストが高く、鉄管による導水を諦め、「開渠方式」により川井浄水場から西谷浄水場に送水する計画に変更することになる。

相模原沈殿池は昭和29年(1954)、鶴ヶ峰浄水場の完成は昭和36年(1961)とのことであるので、この水路が機能したのはその頃のことではあろう。この新水路の完成により、昭和36年(1961)に給水対照人口が120万人となる横浜市の水需要に対応した、との、ことである(少ない情報からの推測も含めての上記メモであるので、正確な情報はそのうち水道記念館でも訪れ、あれこれ確認しようとは思う)

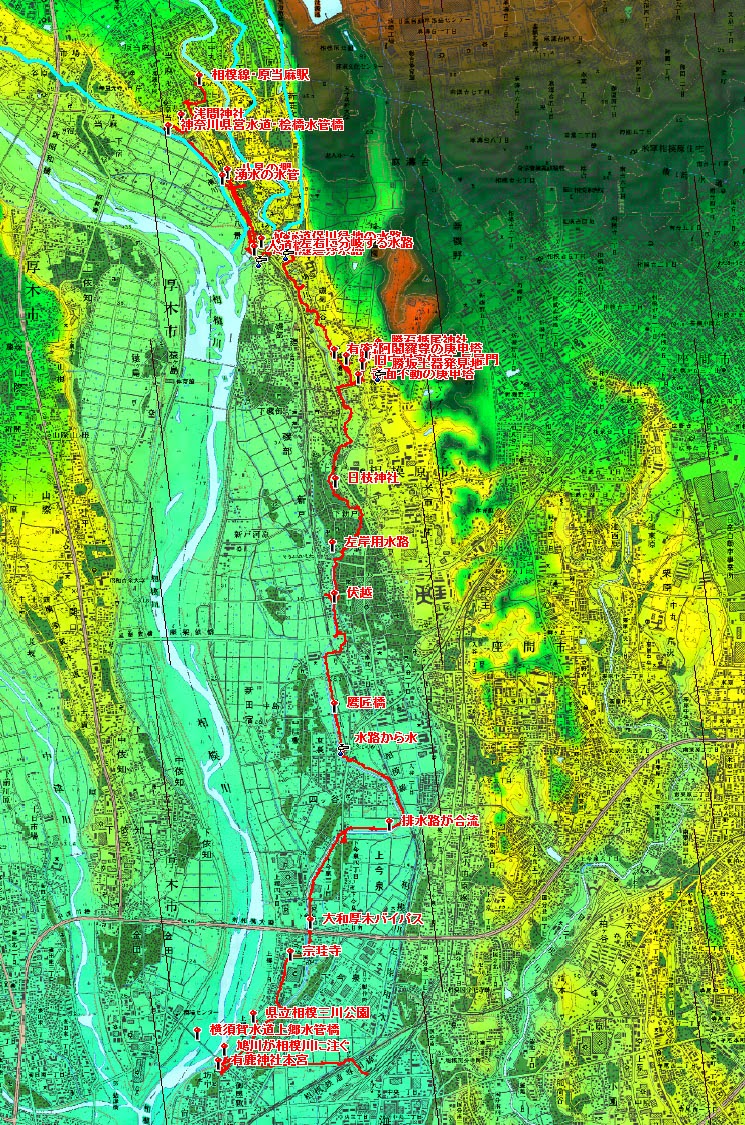

本日のルート;相鉄・鶴ヶ峰駅>帷子川親水緑道公園>帷子川>鶴ヶ峰橋ターミナル交差点から「ふるさと尾根道」に>遺跡 駕籠塚>鶴ヶ峰配水池>第三鋼路橋>ふるさと尾根道緑道>工業用水施設>切通しを跨ぐ水路構造物>コンクリート導水路が姿を現す>中原街道と交差>ズーラシアの敷地に導水路は入る>ズーラシアを迂回し都岡町から川井宿町へ>横浜市繁殖センターの北に導水路が現れる>ズーラシア駐車場近くまで導水路を進む>梅田谷戸水路橋>三保市民の森>尾根の導水路を梅田谷戸水路橋西詰に>尾根道を大貫谷戸水路橋に>大貫谷戸水路橋>道を跨ぐコンクリート導水路>国道16号・川井浄水場交差点>川井浄水場>東名高速の西、町田市に>「水道みち トロッコの歴史15番」>獅子頭共用栓>国道246号を渡る>「水道みち トロッコの歴史」14番>近代水道創設時の鉄管>「水道みち トロッコの歴史」13番>田園都市線・南町田駅

相鉄・鶴ヶ峰駅

鶴ヶ峰は鎌倉時代の歴史書である『吾妻鏡』に「鶴峯」と記される地。「重忠去る十九日小衾郡菅谷の館を出て、今この駅 に着くなり。折節舎弟長野の三郎重清信濃の国に在り。同弟六郎重宗奥州に在り。然る間相従うの輩、二男小次郎重秀・郎従本田の次郎近常・榛澤の六郎成清已下百三十 四騎、鶴峯の麓に陣す」とある。軍勢の大半が他の地に出陣の中、重忠公は僅かな手勢を率い菅谷の館(埼玉県嵐山町)を出立し、この地に陣を張った、ということである。

鶴ヶ峰は鎌倉時代の歴史書である『吾妻鏡』に「鶴峯」と記される地。「重忠去る十九日小衾郡菅谷の館を出て、今この駅 に着くなり。折節舎弟長野の三郎重清信濃の国に在り。同弟六郎重宗奥州に在り。然る間相従うの輩、二男小次郎重秀・郎従本田の次郎近常・榛澤の六郎成清已下百三十 四騎、鶴峯の麓に陣す」とある。軍勢の大半が他の地に出陣の中、重忠公は僅かな手勢を率い菅谷の館(埼玉県嵐山町)を出立し、この地に陣を張った、ということである。駅を少し西に進み、帷子川と二俣川が合わさるあたりが「二俣川合戦の地」であり、上の吾妻鏡にある鎌倉武士の鑑、畠山重忠公が僅かの軍兵で、北條勢の大軍と戦って敗れた地として知られる。

○畠山重忠と二俣川の合戦

畠山重忠は頼朝のもっとも信頼したという武将。が父・重能が平氏に仕えていたため、当初、平家方として頼朝と戦っている。その後、頼朝に仕え富士川の合戦、宇治川の合戦などで武勇を誇る。頼朝の信頼も厚く、嫡男頼家の後見を任せたほどである。 頼朝の死後、執権北条時政の謀略により謀反の疑いをかけられ一族もろとも滅ぼされる。二俣川の合戦がそれである。

きっかけは、重忠の子・重保と平賀朝雅の争い。平賀朝雅は北条時政の後妻・牧の方の娘婿。恨みに思った牧の方が、時政に重忠を討つように、と。時政は息子義時の諌めにも関わらず、牧の方に押し切られ謀略決行。まずは、鎌倉で重忠の子・重保を誅する。ついで、「鎌倉にて異変あり」との虚偽の報を重忠に伝え、鎌倉に向かう途上の重忠を二俣川(横浜市旭区)で討つ。 討ったのは義時。父・時政の命に逆らえず重忠を討つ。が、謀反の疑いなどなにもなかった、と時政に伝える。時政、悄然として声も無し、であったとか。 その後のことであるが、この華も実もある忠義の武将を謀殺したことで、時政と牧の方は鎌倉御家人の憎しみをうけることになる。

「牧氏事件」が起こり、時政と牧の方は伊豆に追放される。この牧の方って、時政時代の謀略の殆どを仕組んだとも言われる。畠山重忠だけでなく、梶原景時、比企能員一族なども謀殺している。で、最後に実朝を廃し、自分の息子・平賀朝雅を将軍にしようとはかる。が、それはあまりに無体な、ということで北条政子と義時がはかり、時政・牧の方を出家・伊豆に幽閉した、ということである。

帷子川親水緑道公園

道の途中、帷子川に沿って「帷子川親水緑道公園」がある。緑豊かな公園は「暴れ川」との別名をもち、僅かな降雨でも増水・浸水被害をもたらした帷子川の河川改修工事に伴い整備されたもの。昭和50年(1975)に河川改修工事開始され、昭和56年(1981)改修工事完成とともに公園整備に着手し、昭和63年(1988)に公園整備が完成した。1万6000平米の公園は平成20年には「都市景観大賞」を受賞している。

帷子川

神奈川県横浜市旭区若葉台近辺の湧水に源を発し、横浜市保土ケ谷区を南東に流れ、横浜市西区のみなとみらい21地区と横浜市神奈川区のポートサイド地区にまたがる場所で横浜港に注ぐ。

もともとは蛇行の激しい暴れ川で水害の多い川であったが、多くの地点で連綿と河川改良が進められた。近年、川の直線化や護岸工事など大規模な改修が進められ、西谷から横浜駅付近に流す地下分水路や、親水公園、川辺公園などが造られた。

横浜市保土ケ谷区上星川付近には、かつて捺染(なっせん)業が多く存在した。この染色・捺染の染料を流すこと(生地を水に晒す工程)や、周辺の生活排水や工場廃水などが増え始め、一時期は汚染が進んだ。また、上流域の横浜市旭区にゴミ処理場があり、その影響も心配された。

しかし、近年の環境問題に社会の関心が向いたことにより下水道の普及など状況は改善されつつあることや魚の放流などもなされた結果、自然が戻りつつあり、アユや神奈川県でも珍しいギバチも確認されている」とある。

川の北は多摩丘陵、南は下末吉台地。帷子川はこの丘陵、台地を開析し、複雑に入り組んだ樹枝状の谷底低地・氾濫原を形成している。

○多摩丘陵

関東平野南部,多摩川と境川の間に広がる丘陵。広くは東京西郊の八王子市から南南東にのびて三浦半島へと続く丘陵地を指すが,狭義には八王子市を流れる多摩川上流の浅川と,横浜市西部を流れる帷子(かたびら)川との間の地域を指す。

西は境川をはさんで相模原台地へと続き,北は多摩川をはさんで武蔵野台地へと続く。また,東はほぼ川崎市多摩区登戸~横浜市保土谷区を結ぶ線を境に下末吉台地へと連続している。多摩丘陵は地形・地質的には,これらの台地と関東山地の間の性格をもち,丘陵背面をなす多摩面と呼ばれる地形面は台地よりは古く,関東山地よりは新しい中期更新世に形成された(Wikipediaより)。

○下末吉台地

下末吉台地(しもすえよしだいち)とは、神奈川県北東部の川崎市高津区、横浜市都筑区・鶴見区・港北区・神奈川区・西区・保土ケ谷区・中区などに広がる海抜40-60メートルほどの台地である。

鶴見川、帷子川、大岡川などによって開析が進み、多数の台地に分断されている。北側は多摩川沿いの沖積平野に接し、西側は多摩丘陵に連なる。横浜市中心部では海に迫っており、野毛山、山手や本牧など坂や傾斜地の多い地形を作っている(Wikipediaより)。

鶴ヶ峰橋ターミナル交差点から「ふるさと尾根道」に

地図をチェックし終え、コンビニの東側にある崖道へと向かう小径を進み、急な石段を上り「ふるさと尾根道」に。

遺跡 駕籠塚

鶴ヶ峰配水池

門に近づき敷地内を見る。工事の真っ最中である。先回の散歩で川井浄水場が 工事中であり、その因をチェックすると、現在は道志川系と相模湖系の二系統の水を処理している川井浄水場と西谷浄水場であるが、水処理を容易にするため、ひとつの浄水場でひとつの系統の水源の水を処理する計画となり、川井上水所は道志川系、西谷浄水場は相模湖系と決定。

第5回拡張工事により、昭和36年(1961年)に建設された鶴ヶ峰浄水場は、横浜ではじめてのオートメーション機能を備えた浄水場であったが、老朽化が進み対震性の問題もあり、また処理コストも割高となったため配水池を残し浄水機能は廃止することになったわけだ。

現在鶴ヶ峰浄水場では三つの配水池の築造工事が行われているようである。(仮称)鶴ヶ峰上部配水池 1池(配水池容量4,000?) (仮称)鶴ヶ峰下部配水池 2池(配水池容量6,000?×2池) がそれであるが、供用開始予定は平成26年度(一部施設、平成24年度)というから、工事の真っ最中であろう。

第三鋼路橋

昭和27年(1952)完成。長さ72m、高さ17.4m。緑にペイントされているのは錆止めのため。お洒落やデザインではないようである。鉄板で覆われた水路橋は、その中に送水管があるわけではなく、その鉄板の中を直に水が流れている、と。

建設計画の時期は水路橋にするか、地下を潜り再び顔を出すサイフォンにするか検討されたが、自然流下が可能でエネルギー効率のよい水路橋となったとのことである。現在横浜市で1日に給水されるおよそ120万立方メートルの水うち、この水路を通る水はおおよそ24万立方メートルと言われる。1立方メートルで水の比重が1であるので、120万トン、24万トンということになるだろうか。

ふるさと尾根道緑道

工業用水施設

相模湖系の工業用水経路は相模湖>沼本ダムの取水堰を経て鶴ヶ峰沈殿池までは上水道の導水施設を利用し、鶴ヶ峰沈殿池で沈殿処理した後、旭区の一部や、鶴見区の東寺尾配水池を経由して鶴見・神奈川地区に給水し、また、西谷浄水場唐は保土ヶ谷・西区に給水している、とのこと。この尾根道水路は上水用とともに工業用水ともなる水を送っている、ということであろう。

因みに。東寺尾配水池は上記「水道施設フローシート」に見えず、施設名も「工業用水道東寺尾配水池計器室」とか「横浜市水道局工業用水道東寺尾配水池」などとあるので、工業用水専用の配水池かもしれない。

また、横浜市水道局の「水道施設フローシート」を見るに、企業団相模川系の送路は川井浄水場にも西谷浄水場にも繋がってはいない。川井・西谷とは別系統の導水路で横浜市に工業用水を供給しているのであろう。

切通しを跨ぐ水路構造物

ほどなく切り通しの車道。上白根一丁目バス堤とある。導水路は尾根の切り通しをコンクリートではなく、橋桁もない鋼路橋として跨ぐ。

コンクリート導水路が姿を現す

導水路を進むと、地中に埋もれていた導水路がコンクリート構造物として地表に姿を現し、更に進むとその構造物を支える桁までが見えてくる。導水路から脇にそれた緑道を、導水路構造物を見遣りながら進むと南北に尾根を貫く道を長大なコンクリート導水路構造物が跨ぎ東西に通る。緑道脇にあった案内によれば、「構造 コンクリート製水路 幅2.2m 深さ2.5m 完成 昭和27年」とあった。

中原街道と交差

○中原街道

先回の散歩でもコピーしたが、六郷用水を歩いたとき福山正治の『桜坂』で知られる大田区の桜坂にあった旧中原街道の案内をメモする。「中原街道は、江戸から相州の平塚中原に通じる道で、中原往還、相州街道とも呼ばれた。また中原産の食酢を江戸に運ぶ運送路として利用されたため、御酢街道とも呼ばれた。すでに近世以来存在し、徳川家康が江戸に入国した際に利用され、その後、部分改修されて造成された街道である。江戸初期には参勤交代の道としても利用されたが、公用交通のための東海道が整備されると、脇往還として江戸への物資の流通や将軍の鷹狩などにもしばしば利用された。 また、平塚からは東海道よりも近道だったため、急ぎの旅人には近道として好まれたという。中略(大田区教育委員会)」。

中原には将軍家の御殿(別荘)があったようである。上に「中世以来」とあるが、Wikipediaによれば、小田原北条氏の時代に本格的な整備が行われたようで、狼煙をあげ、それを目印に道を切り開いたとされるが、その狼煙台の場所として今宿南町、清来寺の裏山、上川井の大貫谷などが記録に残る、とか。 中原街道の経路は、江戸城桜田門(後に虎の門)から国道1号桜田通り、東京都道・神奈川県道2号、神奈川県道45号を通り平塚に向かう。また「中原街道」という名称も、江戸期に徳川幕府が行った1604年の整備以降であり、それ以前は相州街道あるいは小杉道とも呼ばれていたようである。

ズーラシアの敷地に導水路は入る

2万5000分の一に導水路のルートらしき線が見える。線を追っかけると、ズーラシア(動物園)の敷地の中を北に進み、中央当たりで少し北西に向かった後、ほどなく北に向かい、ズーラシアの駐車場手前に。そこからズーラシアの敷地に沿って西に向かい梅田谷戸水路橋へと続く。

どこまで辿れるか不明ではあるが、とりあえず導水路がズーラシアの敷地から出てくると地図にあるズーラシア駐車場当たりへと向かうことにする。

ズーラシアを迂回し都岡町から川井宿町へ

ちなみに、「都岡」の地名は、明治22年(1889)上川井村、下川井村、上白根村、下白根村、今宿村が合併する際、当初、都築郡より「都築村」とする予定が、他の村にその名を遣われ、「都」は残し、岡である地名を合わせ「都岡村」とした、とか。

ともあれ、横溝稲荷から成り行きで北に向かう。町も川井宿町に入る。川井小学校、都岡中学校の西側を廻りズーラシアとの境を進む。道脇はズーラシアからの湧水を水源とするささやかな流れが緑の中に見える。

横浜市繁殖センターの北に導水路が現れる

左手には梅田谷戸水路橋が見える。そこから東に向かって、導水路が続く。道を隔て、数メートル上った尾根道に上り導水路上に。東に向かうと轍柵で進路が阻まれる。南に見える横浜市繁殖センターの敷地内に道が水路に沿って進んでいるので、導水路脇の横浜市繁殖センターのゲートに向かうも施錠され中に入れない。

導水路に戻り、何か先に進むアプローチはないかと辺りを見回すと、導水路北に踏み分け道が見つかった。この道がどこまで続くか不明だが、取り敢えず導水路に沿って踏み分け道を進む。

ズーラシア駐車場近くまで導水路を進む

踏み分け道を進むと地中に埋もれていたコンクリートの導水路が次第に姿を現し、ほどなく導水路を支える桁も見える。先に進むと踏み分け道は上りとなり、導水路上を歩けるようになる。右手にズーラシアの動物の鳴き声、ライオンバスなどを見遣りながら進むと轍柵で先を遮られる。

轍柵の先は100mほど地表を進んでいるようであるが、この先は不法侵入となりそうで、ここで止める。轍柵から北に続く道はズーラシアの駐車場に続く。導水路の走る尾根道の北は横浜市緑区になる。

梅田谷戸水路橋

ズーラシアの尾根道から続く梅田谷戸水路橋の東詰めから、その西側の丘陵である三保市民の森を繋ぐ水路橋は緑区に属する。水路橋の下を通る道は恩田川支流の梅田川に沿って下り、JR横浜線の十日市駅や中山駅方面を繋ぐ。

○トレッスル橋

この梅田谷戸水路橋もそうだが、その他ふたつの橋もトレッスル構造で造られた橋である。トレッスル橋(Trestle bridge)とは、末広がりに組まれた橋脚垂直要素(縦材)を多数短スパンで使用して橋桁を支持する形式の橋梁で、一般には鉄道橋としての用例が多い。

トレッスルとは「架台」、あるいは「うま」のことで、これに橋桁を乗せた構造を持つ桁橋である。長大なスパンがとれないため、多数の橋脚を必要とするので河川や海上に建設するのには不向きだが、陸上橋とすればトータルとしての使用部材量が少なくて済むことが特徴とされる。

山岳地帯や、渡河橋へのアプローチとして川沿いの氾濫原を横断するため等の目的で、19世紀には木製のトレッスル(ティンバートレッスル)が広範囲に造られた。樹皮をむいた丸太をクレオソート油に漬けて防食性を増したものを垂直要素の主構造材(縦材)とし、これに材木を釘うちやボルト係合してブレース(横材)とするのが一般的であった。

20世紀に入り、比較的大きな線路勾配が許容されるようになり、また、トンネル技術が発達したことにより、トレッスル橋の必要性は減少した。 日本では、(中略)JR西日本山陰本線余部橋梁(余部鉄橋、餘部橋梁)が日本最長のトレッスル橋であったが、2010年(平成22年)7月16日で供用を終了して一部が解体された(Wikipediaより)。

西部劇などで良く見る蒸気機関車が川を渡る木製の橋、木枠をクロスに幾層にも積み上げた巨大橋をイメージすればわかりやすいかも。

三保市民の森

森の入り口には案内図があった。尾根道ルートは[O]の連番、プロムナードは[P]の連番が付いている。案内には「三保市民の森は、新治市民の森、横浜動物の森公園と近接しており、横浜市内に残る重要な緑の拠点となっている。スギやヒノキ、シラカシの山林に谷戸が入り組み、変化に富んだ環境が特徴。特に林床のシダ類の豊富さは、市内でも有数の場所となっている」とあった。

森に入り上り始めるとすぐ、尾根道への道標。連番がなかったので先先に進むが、「三保平」といったプロムナードルートに入ったようであるので。「尾根道」への道標のあったところまで引き返し、成り行きで尾根に向かう。因みに、案内にあったPやOの連番は公園内に特に案内がなかった。

尾根の導水路を梅田谷戸水路橋西詰に

尾根道を大貫谷戸水路橋に

梅田谷戸水路橋西詰から尾根道を大貫谷戸水路橋へと向かう。尾根道は三保市民の森の南端。北は緑区三保町、南は旭区上川井町。三保市民の森は三保町の所管で尾根道の北に拡がるが、南は公園の名称はないものの豊かな翠が拡がる。

○第一の隧道

○第二の隧道

○第三の隧道

○第四の隧道

大貫谷戸水路橋

しばし水路橋の姿を眺めた後、成り行きで西側の丘陵に上り、水路橋の西詰に。轍柵で侵入を阻む箇所まで進み、水路橋を眺め、川井浄水場へと続く導水路を西に向かう。

道を跨ぐコンクリート導水路

しばらく進むと小径と導水路敷はふたつに分かれる。道路と導水路の比高差に差がでてきたところがT字路。右に折れ導水路に沿って先に進むとコンクリートの導水路が全容を著し、道を跨ぐところも見える。

国道16号・川井浄水場交差点

導水路は橋下を進むが、狭くて潜れそうもない。仕方なく橋の欄干に手を掛け国道16号に上り、先に進み国道16号・川井浄水場交差点に向かう。

川井浄水場

道を戻り川井浄水場のゲートに。ここから先は先日のメモのコピー;川井浄水場は現在工事中。従来、川井浄水場から道志川系の原水を西谷浄水場に導水管により送水していたが、将来構想として、道志川系の原水は川井浄水場に、相模湖系の原水は西谷浄水場で処理されることになるようだ。その計画に関連した工事であろうか。

○道志川系

横浜市水道局の「水道施設フローシート図」をチェックすると、道志川系は鮑子取水口>青山隧道>青山沈澱池>城山管路隧道>第一接合井>城山水路隧道>第二接合井>城山ダム水管橋>第三接合井>久保沢隧道>上大島接合井と進み1350mm,1500mmの送水管によって川井浄水場の「着水井」と繋がる。川井浄水場の「着水井」から西谷浄水場の「着水井」に1100mmの送水管が繋がっているが、この送水管が使用停止となるのだろうか。

○相模湖系

また、相模湖系の原水は西谷浄水場で処理されることになるとのこと。相模湖系の経路をチェックすると、津久井隧道>津久井分水地>相模隧道>下九沢分水池>横浜隧道>虹吹分水池>相模原沈澱池を経て川井浄水場の「川井接合井」と繋がる。その先は川井浄水場の「接合井」から「着水井」に向かい、そこから、1100mmの送水管で西谷浄水場の着水井と結ばれている。

このように道志川系・相模湖系が同居している川井、西谷浄水場を川井は道志川系、西谷は相模湖系にまとめるとのことだが、企業団酒匂川系の導水管も川井、西谷浄水場とも繋がっている(企業団相模川系は両浄水場とは繋がっていないように見える)わけだから、結構ややこしく、おおがかりな工事になるのだろう。

因みに、「水道施設フローシート図」を見ると。川井浄水場からは浄水場内の「配水池」を経て恩田幹線で「恩田配水池(青葉区榎が丘)」、三保幹線により「三保配水池(緑区三保)」、さらには牛久保配水池(都筑区牛久保)へと水が送られているように見える。

○鶴ヶ峰ルートの相模湖系

また、上メモしたように、この構想にともない、従来相模湖系の原水を処理していた鶴ヶ峰浄水場は鶴ヶ峰配水池(仮称)を残して廃止することになり、今後川井浄水場で処理した水を鶴ヶ峰配水池へ送水するための送水管更新工事が行われるようである。その送水管更新工事のルートは今回歩いた鶴ヶ峰ルートではなく、帷子川に沿って進む、所謂、横浜水道道のルートである。この鶴ヶ峰ルートの将来がどうなるのか、これも上で、メモしたように門外漢故に不明である。

○横浜市内の系統別配水地域

以下も先回のメモのコピーだが、横浜市内の系統別配水地域をまとめておく;横浜市の水は、創設時は道志川水系にその水源を求めた。その後昭和22年(1947)に完成した相模湖を水源とする相模湖系、昭和46年(1971)完成の相模川下流の取水堰よりの水を水源とする馬入川系、昭和53年(1978)年完成の丹沢湖の水を水源とする企業団酒匂川系、平成12年(2000)完成の宮ヶ瀬湖を水源とする企業団・相模川系など水源の拡大をも図り、県内8浄水場を経由し、市内23か所の配水池から各戸に送水され、400万人近い市民を潤している、とのことである。

大雑把ではあるが横浜市内の系統別配水地域は以下の通り

□西区の全域、中区の大半、南区の大半、保土ヶ谷区の東部、神奈川区の南部、鶴見区の東部・南部、港北区の南部の一部・・・・・・道志川系と相模川系

□南区西部、戸塚区の北西部、旭区の南東部、神奈川区の北部、鶴見区中央部、港北区の南部と北部、都築区の北部・・・・・・・・・企業団酒匂川系

□神奈川区の北半分、緑区の南部、旭区の東部・・・・相模湖系

□泉区のほぼ全域、戸塚区ほぼ全域、港南区全域、磯子区全域、栄区・金沢区のほぼ全域、瀬谷区東南部、旭区中央部・・・・・・・馬入川系と企業団相模川系

□青葉区・緑区全域、旭区北部、瀬谷区の大半・・・・道志川系と企業団酒匂川系

□港北区中央部、都築区南部、青葉区の一部・・・・・馬入川系と企業団酒匂川系

□栄区と金沢区の南部の一部・・・・・・・・・・・・企業団相模川系

まことに大雑把ではあるが、複雑に入り組んだ横浜の水のネットワークが少し実感できる。

東名高速の西、町田市に

所定の散歩ルートはカバーし、先回の通り最寄りの駅である田園都市線・南町田駅に向かう。先回は何も考えず国道16号に沿ってひたすら駅へと向かったのだが、先回の散歩のメモをするに際し、川井浄水場から南町田駅の間にも、横浜水道創設期のルートであり、鉄管を運んだトロッコ道の案内があるのを知った。ついでのことではあるので、南町田駅まで横浜水道創設期のルート・トロッコ道の案内をカバーすることにした。

25000分の一の地図を見ると川井浄水場から横浜水道が示されている。正面ゲートを越え浄水場の施設を見ながら道を下り、地図上で導水路が示されている辺りまで進む。が、そこから下に道はない。国道16号に迂回し、東名高速のインターチェンジに進路を翻弄されながら、東名高速の西に出る。この辺りは横浜市を離れ東京都町田市となる。

「水道みち トロッコの歴史15番」

常の案内と同じく、「この水道みちは、津久井郡三井村(現・相模原市津久井町)から横浜村の野毛山浄水場(横浜市西区)まで約44kmを、 明治20年(1887)わが国最初の近代水道として創設されました。 運搬手段のなかった当時、鉄管や資機材の運搬用としてレールを敷き、トロッコを使用し水道管を敷設しました。 横浜市民への給水の一歩と近代消防の一歩を共に歩んだ道です(横浜市水道局)」とある。

この案内には「三井用水取水口からここまで27キロ」とも記されており、三井用水取水口からはじまり26か所に建てられているトロッコ道案内の15番番目の標識である。

○「横浜水道みち」

幕末の頃、戸数わずか87ほどであった横浜は、安政6年(1859)の開港をきっかけに急激に人口が増加。しかし横浜は、海を埋立て拡張してきた地であり、井戸水は塩分を含み、良質の水が確保できない状況にあった。 このため当時の神奈川県知事は、横浜の外国人居留地からの水確保への強い要望や、明治10年(1877)、12年(1879)、15年(1882)、19年(1886)と相次いで起きた伝染病コレラの流行もあり、香港政庁の英国陸軍工兵少佐H.S.パーマー氏を顧問として、相模川の上流に水源を求め、明治18年(1885)近代水道の建設に着手し、明治20年(1887)9月に完成した。

□創設期の経路

相模川が山間を深く切り開く上流部には左岸岩壁に隧道を穿ち、相模原の台地を一直線に進み川井接合井に。川井接合井から野毛山浄水場までは相模原の平坦な台地から一変、起伏の多い丘陵などを貫くため、水路の建設は困難を極めたと言う。

近代水道の要ともなる水路管(グラスゴーから輸入)の運搬には、相模川を船で運び上げたり、陸路にはトロッコ線路を敷設し水管を運び上げたとのことである。現在三井の取水所跡から旧野毛山配水池(大正12年(1923)の関東大震災で被災し、配水池となる)まで26個の「トロッコ道」の案内板が整備されている。これが創設期の「横浜水道みち」ではある。

□横浜水道網の拡大

創設当初、計画対象人口を7万名と想定した横浜水道は、横浜市の発展とともに施設の拡充が図られる。明治34年(1901)には既に給水人口を30万と想定し川井浄水場、大正4年(1915)には給水人工80万を想定し西谷浄水場を整備するなど、明治から昭和55年(1980)までに8回に渡る拡張工事が行われている。

その拡張計画は、単に浄水場や配水場の新設・改築にとどまらず、創設時は道志川水系にその水源を求めた「横浜水道」は、その後昭和22年(1947)に完成した相模湖を水源とする相模湖系、昭和46年(1971)完成の相模川下流の寒川取水堰よりの水を水源とする馬入川系、昭和53年(1978)年完成の丹沢湖の水を水源とする企業団酒匂川系、平成12年(2000)完成の宮ヶ瀬湖を水源とする企業団・相模川系など水源の拡大をも図り、県内8浄水場を経由し、市内23か所の配水池から各戸に送水され、400万人近い市民を潤している、とのことである。

獅子頭共用栓

道を進み国道246号の少し手前に獅子の形のモニュメント。近づくと「獅子頭共用栓」とあった。案内には「この獅子頭は、1886年(明治19年)頃、英国から600基が輸入され、戦前まで横浜水道のシンボルであった「ライオン水道」を復元したもので、横浜市から譲り受けたものです。

道を進み国道246号の少し手前に獅子の形のモニュメント。近づくと「獅子頭共用栓」とあった。案内には「この獅子頭は、1886年(明治19年)頃、英国から600基が輸入され、戦前まで横浜水道のシンボルであった「ライオン水道」を復元したもので、横浜市から譲り受けたものです。横浜水道創設時の1888年(明治20年)から約10年の間、市民への給水は複数の人が共用で使用する共用栓が主体で、獅子頭共用栓は道路に設置されていました。この緑道は水源から横浜市に水を運ぶ水道管(口径150cm 3条)の上に設けられています(後略)。」と。

横浜水道創設期の共用栓は143基、その他消火栓を629基設置し、最盛期には市内に600基の獅子頭共用栓が設けられた、と言う。

国道246号を渡る

国道246号を渡ると緑道にふたつの「横浜水道みち」の案内。

○「水道みち トロッコの歴史」14番

その案内の脇に大きな鉄管と案内、近代水道創設時の鉄管とのこと。

○近代水道創設時の鉄管

「水道みち トロッコの歴史」13番

この川筋は横浜水道みちには間違いないのだが、何故このような広い用地を造っているのだろう。よくわからない。それはともあれ、その川筋は大きな橋を潜りそのまま鶴間公園の歩道となって川筋は消える。

公園内の導水路が通っているではあろう歩道を歩くと道脇に「水道みち トロッコの歴史」の案内。三井用水取水所から25.5キロ、13番目の案内板である。

田園都市線・南町田駅

これで本日の散歩はお終い。鶴間公園を抜け、公園の西にある田園都市線・南町田に向かい、一路家路へと。