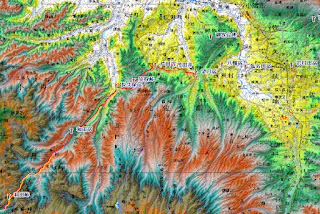

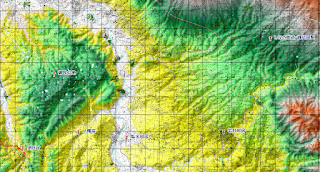

和田峠越えの当日は雨。前日の散歩終了地点である和田峠への上り口近くの扉峠から和田古峠まではおおよそ9キロ。比高差600m強を上る。古峠から下諏訪まではおおよそ14キロ。比高差800m強を下ることになる。雨故に足元が悪く少々難儀ではあろう。和田峠は中山道最大の難所と言われる。地形図を見るに、峠付近は信濃側より諏訪側からのほうが、勾配が急である。信濃側が4キロで360mほど上るところを、諏訪側からは2キロで上ることになる。おおよそ倍近い勾配比である。峠から諏訪側には賽の河原といったところがある。足場の悪いガレ場であろう。誰に頼まれた訳でもなく、酔狂にも峠を越える我々とは異なり、参勤交代といった往昔の峠道の往還には、荷物の運搬のための人足や馬が必要になる。所謂人馬継立とも伝馬が宿に置かれその用に供した。助郷と呼ばれる人馬継立の負担は大変であったようで、宿だけでは対応できず、近郷の村にも応援を求め(常任を定助郷、臨時を代助郷と呼ぶ)た。

人馬継立・伝馬は公用の場合は無料で奉仕することになる。宿はその負担の代償として年貢を免ぜられた、とのことであるが、それでも伝馬の維持は大変で、しばしは幕府からの下渡金が支給されたようである。和田宿の脇本陣である「翠川家文書」には享和3年(1803)には1300両(現在の価値で1億三千万円程度)を10年の無利子で借り受けたりもしている。

和田峠の人馬継立の負担の最大のものは参勤交代の助郷であろう、和田宿通過が幕府から公認されている大名は美濃加納、美濃苗木、信州松本、信州飯田の4大名。そのほか、彦根の井伊家、大垣の戸田家など本来は東海道筋を進む8大名が中山道通過も認められていた。公式にはこれだけの大名が参勤交代で和田峠を越えることになる。とはいうものの、実際は天竜川や大井川などの川止めを嫌った多くの大名が参勤交代に中山道を利用し和田峠を越えている。参勤交代で和田峠を越える大名家はほとんどが3月から9月に集中している。冬には積雪3mとも言われる峠の往還を避けたわけである。とはいうものの、積雪期に峠を越える大名もいたわけで、そのときには和田宿他から人足が出て雪踏みをすることになる。文政8年1月8日(西暦1861年4月6日)の尾州様御帰国には24ヶ村から人足1800名が動員され、峠茶屋より峠までの雪踏みを行っている。積雪が残っていたのだろうが、ともあれ大変なる負担である。

また、和田峠を皇女和宮が越えたのも冬季である。下諏訪宿を出立したのが1861年12月7日。積雪の時期ではある。ただ、和宮のお供は3万名とも言われ、雪の吹き溜まりもあろうが、なにせお供を先導する人足が大勢出て雪を踏み固め、筵などで道を整備するので心配ない、と宿からの回答がある。ともあれ、冬の峠越えは宿にとって大騒動ではあったのだろう。ともあれ、雨の和田峠を越える。

本日のルート;扉峠バス停_午前8時7分;標高961m>唐沢一里塚_午前8時28分;1024m>観音沢_午前8時58分;標高1096m>三十三体観音_午前9時2分;標高1126m>人馬施行所_午前9時32分;標高1254m>近藤巡査の碑;午前9時45分;標高1323m>避難小屋;午前9時56分;標高1366m>東餅屋_10時39分;標高1418m>和田古峠_午前10時50分;標高1600m>牛頭天王碑_午前11時34分;標高1292m>西餅屋_午前11時44分:標高1254m>浪人塚_午後12時23分;標高1031m>樋橋立場後_午後13時5分;標高1003m樋橋一里塚_午後13時36分;標高917m>木落し坂_午後14時2分;標高900m>落合橋_午後14時14分;標高855m>慈雲寺横_午後14時43分;標高814m>下之原一里塚_午後14時58分;標高779m>中山道・甲州街道分去れ_午後15時18分;標高788m>下諏訪駅_午後15時44分;標高766m(総距離数22キロ)

扉峠バス停_午前8時7分;標高961m

のんびり一夜を過ごし、小県郡長和町大門にある「民宿みや(0268-68-0302)」の送迎サービスをお願いし、昨日の最終地点である「扉峠バス停に」。和田峠を越え下諏訪駅までのおおよそ20キロ強の散歩をはじめる。

唐沢集落

扉峠からしばらく国道を進み唐沢集落で右に分岐する道に入る。この唐沢集落はかつての立場跡。5軒の茶屋があった。そのうち1軒が茶屋本陣。茶屋本陣とは大名や公家が休息したところである。羽田家が本陣を務めた、と。

和田宿の脇本陣家とも羽田家であったが、この辺りには羽田姓が目につく。長野県全体で羽田姓300人ほど、そのうち、長野市86人、大町市19人、そしての辺りの小県郡長和町には50人、とも。目につくわけである。

羽田氏は聖徳太子のブレーンとして知られる秦河勝に遡る、とか。その功績故に、信濃国更級郡桑原郷を賜り、係累を派遣して信濃国の統治にあたらせた。その後も秦を称し、この地において秦氏は先ほど和田宿でメモした和田城主・大井氏に仕えるも、大井氏が武田に敗れた後は武田氏に、武田滅亡後は真田氏に仕えた。羽田と姓を変えたは、武田家に臣従した頃から、とも。

唐沢一里塚_午前8時28分;1024m集落を抜け国道に合流し100mほど進むと左手に「中山道唐沢一里塚」の標柱がある。階段を上り山中へ入ると左右に塚が残る。自然に囲まれた姿は誠に美しい。日本橋から51番目(約200km)の一里塚である。

塚は江戸初期に造られた、所謂「古中山道」の時代の一里塚であり、その後天保2年(1831)に整備された旧中山道、現在の唐沢集落を通る道筋から外れ山中に取り残された。ために多くの一里塚が国道改修の際に取り壊されるといった難から逃れ、ほぼ原形をとどめて現存している。古中山道は依田川を旧一ノ橋で渡り、現在の国道を挟んで唐沢集落の逆側を通っていたようである。

観音沢_午前8時58分;標高1096m二ノ橋で依田川を渡り観音橋に。観音橋で国道は分かれる。左手に進む国道は男女倉沢に沿って進み「新和田峠有料道路」を通り諏訪に抜ける。直進する国道は旧国道。その昔、怖い思いをして通った和田峠のトンネルを抜け、下諏訪に抜ける。二つの国道は有料道路の「新和田トンネル」を抜けた辺りで合流する。

旧中山道上り口

旧国道を少し進むと「歴史の道 中山道」の標識。和田峠観音坂の入り口である。ここから本格的な峠越えの道となる。朝から降っていた雨が結構本降りとなってきたので、雨具、防水バック、足下のスパッツなど、木陰で完全雨仕様に衣替え。

三十三体観音_午前9時2分;標高1126m雑木林の中、幅広の草の道を100mも進むと三十三体観音。かつては山の中腹にあった熊野権現社に祀られていた、とのことであるが、中山道の衰退とともに荒廃し放置されていたものを、昭和48年(1973)の調査によりこの地に移したもの。千手観音 13体,如意・輪観音4体,馬頭観音10体,不明2体で4体が未発見とのことである、

人馬施行所_午前9時32分;標高1254m

三十三体観音横の「休み茶屋跡」を見やり、30分ほど進むと、道は旧国道に合流する。合流点にある茅葺きの建物は「接待茶屋・永代人馬施行所跡」である。昭和58年(1983)。国の歴史の道保存事業の一環として復元された。先日歩いた中山道・碓氷峠越えの時に出合った笹沢の人馬施行所のところでメモしたように、この人馬施行所を作った人物は、中山道では碓氷峠、鈴鹿峠、そして東海道の箱根峠にも同様の人馬施行所跡をつくっている。数年前、偶々読んだ『峠の 歴史学;服部英雄(朝日新聞社)』の記事をまとめると、「文政7年(1824)、江戸呉服町加勢屋の与兵衛は東海道の箱根と山中の二カ所に人馬施行をおこ なった。4年後の文政11年(1828)には、与兵衛は80歳となり隠居となっていたが、碓氷峠と和田峠にも人馬施行を行いたいとの与兵衛の意志を孫達が 叶えた。河内国の八尾村出身の与兵衛は関東と関西の間を往復するに際し、峠で生死を彷徨う体験があったのでは」、と。

施行の詳細は、和田峠の場合、 「和田宿より8.5キロほど上ったところに、人馬の息継場所をつくり、一年中飼葉を与え、11月1日から12月の晦日までは人足および貧窮者に粥をふるま い、11月1日から正月晦日までは薪火を施行した。このために与兵衛一族は金千両(現在の価値で1億ほど)提供し、毎年の金利百両でもって運用資金にあて るよう願い出ている」。

近藤巡査の碑;午前9時45分;標高1323m人馬施行所の前の国道が大きく右に曲がる辺りで国道を離れ山道に入る。道を進むと「殉職警官の碑」。明治22年(1889)、護送中に逃走を図った強盗犯と格闘し殉職した警察官を祀る。

避難小屋;午前9時56分;標高1366m

石畳、と言うか、石が敷かれた道を進む。長い坂を進むと避難小屋。左手の沢の音を聞きながら雨の中を進む。沢は誠に美しい。

東餅屋一里塚石の敷かれた坂を進むと「東餅屋一里塚」。広原の一里塚、とも。東塚はその姿を留めるが、もう一対の西塚は僅かに原型を留めるのみである。江戸から数えて52番目の一里塚である。一里塚の先にはキャンプ場があった。

遺跡案内

道が国道に合流する手前に遺跡の案内。既にメモしたように、和田峠では旧石器時代の石器の材料とされた黒曜石が多く産出し,キャンプ場から一里塚にかけての一帯にも黒曜石の露頭が10カ所ほど確認され,後期旧石器時代の遺跡が集中して発見されているという。

東餅屋_10時39分;標高1418m国道に出るとドライブインがある。往時は茶屋が5軒,幕府の援助を得て設置されていた。寛永頃より1軒につき1人扶持(1日米五合) を幕府から給されていたという。長丁場の和田峠越えの人馬の休息所ともなっていたのだろう。幕末には大名の休息のための茶屋本陣も置かれ土屋氏が務めていた、とのことである。

この東餅屋は武田耕雲斉率いる千余の水戸天狗党を迎え撃つ松本藩350余名が宿泊したところ。天狗党が望月宿に入ったとの報に接し、長久保宿まで進軍していた松本藩士は一旦、和田宿に戻る。和田宿に宿泊し、和田宿を焼き払い和田峠で迎撃をとの計画に和田宿は宿泊を遠慮願った。松本藩と共に水戸天狗党を迎え討つ諏訪高島藩もこの松本藩の策反対した、と。諏訪高島藩は和田宿を焼かれることにより宿泊地失った水戸天狗党が、和田峠越えを避け、大門街道から大門峠を進むことを恐れた、とか。その道筋をとれば、直接に諏訪高島城下町に進撃し城下を攻撃する恐れがあったから。そうなれば、天狗党の通過を黙認、見過ごす、という基本方針が崩れるからである。で、和田宿での宿泊を諦めた松本藩士は、結局、東餅屋に宿泊。東餅屋の茶屋3軒を焼き払って引き上げた。11月19日といった冬季故の作戦ではあろうが、対する水戸天狗党は和田宿に宿泊。本陣、脇本陣はじめ50戸に分宿し、和田宿の人は宿を焼き払おうとした松本藩士より、水戸天狗党に好意をもった、とか。大砲15門、砲弾、火薬などの人馬継立に協力し、天狗党もその謝礼を払った、とのことである。

和田古峠_午前10時50分;標高1600m東餅屋を越えると道はふたつに分かれる。左に曲がるのが旧国道。その昔通った和田峠のトンネルに向かう。右に曲がる道はビーナスラインに繋がる。旧中山道は道が左右に分かれる辺りにある階段を上り山中に入る。少し進むと、道下に小さなトンネル。上はビーナスラインが通っている。トンネルは「コールゲート」と呼ばれる造りとのことではあるが、少々大きな排水溝といったもの。沢水も流れるトンネルを潜り、その先で蛇行するビーナスラインを3回横切ると和田古峠への最後の上り。樹木の下、草の茂る美しい峠へのアプローチとなっている。

峠には馬頭観音、広場には復元された御嶽遙拝所跡などもあるのだが、如何せん、大雨。雨除けに木陰を探してしばし休憩。天気が良ければ木曽駒ヶ岳とか御嶽山を遙かに望めるとのことでもあるが、霧も出て、景色は何も見えない。峠を分水界として、北への雨は千曲川から信濃川となり日本海に注ぎ、南に降った雨は諏訪湖を経て天竜川となり太平洋に注ぐ、といった日本海と太平洋の分水界との感慨に浸る余裕もあまり、ない。また、昔通った旧国道の和田峠へセンチメンタルジャーニー、とは思えども、この雨の中、ご老公にお付き合い願う自信はなく、残念ながらトンネル潜りは諦める。

(「この地図の作成にあたっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図50000(地図画像)数値地図25000(数値地図),及び数値地図50mメッシュ(標高)を使用した。(承認番号 平22業使、第497号)」)

賽の河原和田古峠を離れ、下諏訪に向かって下りに入る。最初は緩やかな草道であったのだが、それもつかの間。坂は賽の河原と呼ばれるガレ場の斜面の道をジグザグに下り、さらに急になった斜面をトラバース気味に進む。峠から300mほど下ったところで苔むした地蔵菩薩の立つ水呑場、というか掘り抜いた石桶といったもの。ここから再び急斜面を沢に沿って一直線下ってゆく。

石小屋跡

下りの途中には石小屋の跡などがあったようなのだが見落とした。実のところ、この急な下りで足首を捻挫し、ご老公より拝借したストックを支えに、どのようにして下り坂を乗り切るか、果たして10キロ以上もあろうかと思う下諏訪までの道をどのように乗り切るか、といったことだけが気になり、辺りを見渡す余裕がなく見落とした。

石小屋とは下諏訪側の急坂の難路に造られた人馬の避難所と荷置場跡。案内を後日チェックすると。「中山道和田峠(古峠)は、標高1600mの峠で、難路で知られました。下諏訪側の峠近くは急坂で風雪の時は旅人も人馬も難渋しました。大雪の時には雪割り人足も出動した。下原村の名主勝五郎は、安政2年、(1855)避難場所と荷置場を造ろうと郡奉行所に口上書を差し出し、馬士の出金、旅人等の援助乞うて五十両ほどで石小屋を築いた。

石小屋は山腹を欠いて高さ2mの石積みをし、この石積みを石垣壁として片屋根を掛けたもので、石垣から雨落ちまで2.3m×長さ55mという大きなものでした。人馬の待避所や荷置場には絶好の施設であった。その後慶応3年に修理したが、現在は、石垣の一部を残すのみ」、とあった。なお、下原村とは諏訪社春宮一帯から信濃との国境の和田峠までを含む広範な村であったが、明治7年に周辺の下諏訪村他と合併し、現在はその名は残っていない。

牛頭天王碑_午前11時34分;標高1292m沢に沿って大曲り・小曲りを繰り返し下ると急国道に出る。国道を横切り再び山道に入り大きく迂回する旧国道を再度横切り、山道を進む。沢を左に見ながら下ると道祖神と牛頭天王の碑。

そのすぐ下には広場となっており、「西餅屋茶屋跡」とあった。往昔、この地には茶屋3軒と茶屋本陣があった、とか。蜀山人こと太田南畝の『壬戌紀行』にはこの西餅屋には「氷餅」と呼ぶ冷たい餅もあった、と記す(『峠の歴史学;服部英雄(朝日新聞社)』)。東餅屋のところで、茶屋には一人扶持(1日米五合)が幕府から支給されたとのことだが、10月から翌年の3月までの冬季にはほとんど客がいないわけであろうし、茶屋の維持はは大変であったのだろう。因みに、この西餅屋茶屋は水戸天狗党を迎える諏訪高島藩によって焼き払われている。

西餅屋一里塚跡碑_午前11時44分:標高1254m「西餅屋茶屋跡」の前で旧国道を横切り、山道を200mほど進むと「西餅屋一里塚跡碑」。塚の面影は残らない。江戸から53番目の一里塚。

「西餅屋一里塚跡」の先はガレ場が続く。捻った足首には少々厳しい。砥川の崖面上を通る幅30cmほどのガレ場の道を慎重に進むと旧国道に出る。ここまで来れば、後はおおよそ国道に沿って下諏訪に下ってゆくことになる。足の具合から言えば、一安心。

浪人塚_午後12時23分;標高1031mバイパスも合流し、大型トラックの走る国道を少々怖い思いをしながら先に進む。砥川に砥沢が合流する手前、国道から右に少し入ったところに「浪人塚」の案内。国道から離れ少し進むと広場となった辺りに「水戸浪士の墓」、そして「浪人塚」があった。

幕末の元治元年(1864)、和田峠を越えてきた水戸浪士千余名(天狗党)と高島藩・松本藩連合軍がこの地で対峙。浪人塚から砥川を隔てた対岸辺りに香炉岩という岩場があるようで、そこに高島藩は鉄砲隊を配置。対岸の「山の神」の社のある辺りに本陣を敷き、香炉岩を通る水戸天狗党を迎撃せんとした、とか。松本藩も樋橋村の砥沢口に陣を張り、両藩で天狗党に備えた。

初戦天狗党は苦戦したようであるが、天狗党も砲陣を高島藩の鉄砲隊より高い地に移し砲撃。夕刻には天狗党の勝利に終わった。もともと、戦った、といった姿勢を示すだけ、といった両藩のスタンスではあったようであり、戦意は乏しかった、とも。

勝利した水戸浪士軍は10余名の戦死者をこの地に埋めて京都目指した。高島藩は、埋められた浪士のために塚を造り、名前の分かった6柱の名を刻んだ石碑を建て、祀ったものが「浪人塚」である。

それにしても、高島藩にも犠牲者が出ているわけで、何故に高島藩が塚を造ったのだろう。チェックすると、異説もあった。墓所は水戸家墓所の形に近く、明治になり、尊皇攘夷・倒幕の先駆けであった天狗党を明治新政府が顕彰し整備した、とも。はてさて。

樋橋立場跡_午後13時5分;標高1003m浪人塚からは再び国道を離れ、砥川筋へ下る。砥川を渡り川に沿って少し進むと再び国道に合流。皇女和宮も休んだ「樋橋茶屋本陣」がある。

「樋橋立場跡」を先に進むと、国道から右に分ける道があり、「旧中山道」と案内にある。少し進んではみたのだが、いまひとつ道筋がよくわからないので国道に引き返すことに。雨も降らず、足の故障もなければ先に進んだのだろうが、如何せん。

樋橋一里塚_午後13時36分;標高917m

国道を進む。20分ほど進むと「樋橋一里塚」がある、とのこと。注意して進むと案内があり、工場の敷地内であるので注意して進むべし、とのこと。工場内の敷地を見渡しても、それらしき塚は見あたらない。休日でもあり、いざとなれば工場内に、などと不埒なことも考えながら工場門へと進むと、そこから工場の敷地に沿った小径があり、砥川と工場の間の道を少し戻ると樋橋一里塚があった。江戸から数えて54番目の一里塚である。

木落し坂_午後14時2分;標高900m国道を進み、左が下屋敷、右に町屋敷集落が見えるところ、町屋敷バス停で旧中山道は国道を離れ左手の旧道に入る。少し歩くと4本の丸太の立つ道祖神。「御柱の道祖神」。諏訪に下りてきた、といった実感を強くする。

急な上り坂の突き当たりに「木落し坂碑」の案内がある。木落しって、あの御柱の木落し?崖は厳しいのだけど、その下には国道が通りガードレールがある。木落しの映像はよく見ているのだけど、坂の下に国道があるなどと想像もしていなかったので、ここがあの御柱の木落し坂か、半信半疑。近くにいた地元のおじいさんに確認するに、確かにここが御柱の木落し坂であった。七年毎の申・寅年に行われる諏訪大社下社御柱祭りの中の木落しが行われるこの坂は傾斜度35度、この坂に下社春宮、秋宮の8本の御柱を落とす。「男みるなら七年一度 諏訪の木落し坂落し」と唄われている男気を示すところであるが、それもいいのだが、自分としては、いつか映像で見た、木曽の山奥から切り出した木を、この地まで、ラッパを吹き太鼓を打ち鳴らし、木遣りと共に曳いてくる群衆になんとも言えない感激を覚える。

とはメモしたものの、山出しと里曳きと、木曽からこの山中までといったルートでは少々このプロセスに矛盾を感じチェック。と、木曽の御柱を運ぶのは諏訪神社上社(茅野駅方面)であり、この地の諏訪神社下社(春宮・秋宮)の御柱は、この木落し坂を東俣川に沿って遡る県道199号・八島高原線の霧ヶ峰山麓の国有林で切り出し、県道199号にある棚木場(県道100号沿い。下諏訪町大平)から曳いてくるようである。伐採は前年の1月。棚木場で4月まで保管。4月に山出しの後、木落し、そして里曳きとなるようである。これで納得。思い込みは厳に戒める、べし。

荻倉

木落し坂の東、東俣川に沿って荻倉の集落がある。此の地は明治11年(1878)に製紙工場が開かれたところ。下諏訪の製糸業の草分けのひとつである。明治政府の産業振興策として開始された製糸業は、この地に於いて一時代を開いた。共有林や東俣官有林に近く燃料供給が容易であった、水車動力源である水利が村中に分流し、水量と落差が十分であった、原料繭の運搬路である和田峠の途中にあり運搬に有利であった等の好条件に恵まれた此の地は、明治11年に製糸業操業以前は34戸の山村であったものが、明治28年(1895)には7工場、工男女5百人余りの製糸工場町へと一変した、と。その後に鉄道の開通、燃料の薪から石炭への移行等により製糸業の中心が岡谷に移り、明治43年(1910)頃には元の山村に戻った、と。

落合橋_午後14時14分;標高855m下り坂は遊歩道となっており、横には発電所の導水路なのか落水路なのかが見える。坂を下り、国道に合流する手前に石塔群。その逆には芭蕉句碑。「ゆき散るや 穂屋のすすきの 刈残し」。

落合橋の手前、国道脇の小さな落合発電所は諏訪地方の電気発祥の地。案内によれば、明治30年諏訪地方で最も安定した水量がある東俣川および砥沢川を選び、上諏訪町・下諏訪町・長地村・平野村を供給区域として、諏訪電気株式会社が設立された。明治33年には、東俣川に出力60kWの落合水力発電所の工事が竣工。 建設当初は主に電灯用であったが、この地に栄えた製糸業の動力として、明治36年さらに、出力60kW1台を増設し合計出力120kWとした。、明治43年には、 発展する製糸業の電力使用量をまかなうため落合発電所の機械全部を取替え、出力200kWに増加させ、現在に至るまで100年にわたり電気を送り続けている。砥川の支流東俣川に架かる落合橋を渡り、 国道を少し進み先に見える砥川に架かる橋の手前、落合バス停で再び左の道に入り落合集落を進む。砥川を右手に見ながら山裾の道をしばらく進み再び国道に合流、この辺りは御柱集積地の注連掛広場があったようであるが、今となっては後の祭り。注連掛けとは、御柱の山出しの最終目的地のようである。木落しを終え、山出しの終わった御柱を6月の里曳きまで休ませる為の場所である。

御柱のある道祖神国道に出てしばらく歩くと馬頭観音などが見られるが、その先のバス停横の斜面に「山の神」が祀られている。地区の名前も山の神となっている。旧中山道は山の神の先で国道と別れ右に下っていく。100mほど歩く「御柱のある道祖神」。この先にも、御柱に守られた道祖神が各所で見られる。

慈雲寺横_午後14時43分;標高814m

旧中山道から国道に合流し先に進む。道の左に鬱そうとした森と由緒ありげなお寺さまが見える。足に自信があれば、とは思えども捻挫の身には少々厳しい。ということで、パス。

慈雲寺;創建は正安2年(1300)一山一寧(宋の僧、建長寺や円覚寺の住職を歴任)が開山と伝わる。信濃の禅宗寺院の触頭 (諸願いの取次ぎなどを行う中心的寺院)という格式から寺運も隆盛し鎌倉十刹に並ぶ寺格、と。戦国時代は武田信玄に庇護された。

諏訪大社下社春宮横国道から離れ右手に鬱そうとした社叢を見やりながら進む。この森は諏訪大社下社春宮とのこと。諏訪大社には行きたしと思えども、ご老公の思惑では、諏訪宿は次回の散歩のスタート地点として見所を温存したい、よう。ということで、今回はパス。ひたすらに最終目的地である、中山道と甲州街道の分去れ・分岐点へと向かう。

下之原一里塚_午後14時58分;標高779m

道を進み、諏訪大社下社春宮脇の道が大きく左折するところから下諏訪の町並みを見下ろす。諏訪湖も一望のもと。坂を下ると道は大きく右に曲がる。道なりにここを下っていたのだが、この道は中山道ではなく塩尻道、とのこと。下諏訪宿をパスし、塩尻宿へと進む道であった。道を引き返し、右折したポイントまで戻り、その先に直進する道筋を進む。ほどなく先ほどパスした慈雲寺の石段前。石碑群が並び、その前に「龍の口」がある。江戸の中頃に造られたと伝わるこの龍頭水口からは清水が流れ出る。龍の口から数分、なだらかな坂を下ると「下之原一里塚跡」。「中山道 五十五里塚跡」と刻む。

この下之原は、上でメモした荻倉と同様、下諏訪の製糸業の草分けの地である。創業は荻倉より早く明治6年(1873)には下之原で製糸業が創業を開始した。江戸の頃の宿場町としての機能を失った下諏訪は、政府の産業振興策に呼応し製糸業の創業を開始。それは荻倉の製糸業でメモしたのと同様、和田峠を越えてくる信濃の繭という供給ラインをもつ地理的優位性にあった。

明治初年から10年にかけての頃である。その後、明治20年代、30年代になると製糸業の中心は鉄道の開通などにより岡谷に移る。鉄道の開通であり、また、製糸業の大資本化による、と言う。その後大正から第二次世界大戦までの間、下諏訪は国内用製糸業、出釜業と呼ばれ、業者が配達した原料繭を各家庭で主婦が繰糸するといった業態が続いた、とのことである。諏訪の製糸業が越えてきた和田峠との関連で捉えることができ、歴史に少々のリアリティを感じることができた。

下諏訪宿一里塚を越えると「伏見屋邸跡」。明治の頃、中村家が商家として使っていた屋敷を修理復元して公開している。伏見屋邸跡で少し雨宿りし先に進む。諏訪大社の末社である御作田社を見やりながら進むと「番屋跡」の碑が現れると、そこが下諏訪宿の入口である。下諏訪宿には中山道と甲州道中口の3カ所に番屋があった。宿の入口で旅人の安全を保つための監視所である。乞食、物乞いを排除し、重い病を被った行き倒れの人の始末が大変であった、とか。温泉で名高い下諏訪故に、温泉との看板が目立つ

中山道・甲州街道分去れ_午後15時18分;標高788m如何にも温泉町といた湯田町を進む。湯田坂を上り切ったところで、国道と合流。先に諏訪大社下社秋宮が見える。途中左手に下諏訪宿の本陣がある。本陣の先、「中山道・甲州道中合流広場」が中山道と甲州道中の分岐・分去れの地。『木曽路名所図絵』には「綿の湯」が描かれている場所である。「下諏訪宿 甲州道中・中山道合流の地」の石碑が道脇に建っていた。

下諏訪駅_午後15時44分;標高766m分去れの地からは、ひたすら下諏訪駅へと向かい、今回の和田峠越えを終える。思わぬ捻挫のためもあり、下諏訪宿探訪、諏訪退社下社春宮・夏宮はすべてパスしたが、和田峠の上口を出発したのが午前8時7分(標高961m)。雨の中、和田古峠到着が午前10時50分(標高1600m)。下諏訪駅に午後15時44分(標高766m)。行程7時間半。比高差600m強の峠を越えて総距離数22キロ歩いたことになる。捻挫して結局14キロ近く歩くことになった。早く治療に行かなければ。2週間後には沢上りが控えている。