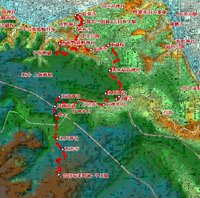

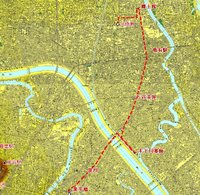

隅田区を散歩していたとき、荒川に近い八広から斜めに一直線、京成押上駅近くで北十間川に合流する曳舟川水路跡に出合った。現在の曳舟通りがその川筋であろう。名前に惹かれチェック。荒川を越え、葛飾、足立、そしてその先にまで続いている。トレースする。八潮、越谷を越え、埼玉県鳩ヶ谷市瓦曽根の「しらこばと橋」辺りで、古利根川というか、元荒川から分岐していた。

この水路、もともとは万治2年(1659年)本所・深川が開発されたとき、旗本・御家人宅への上水を供給するためにつくられた。ために本所上水とも呼ばれた。また、流路の場所によって、亀有上水とも葛西上水とも呼ばれていた。が、この用水、供給水量が不安点だったこともあり、

結局は享保7年(1722年)には上水としての役目を終える。その後は農業用水とか舟運に使われるようになった、とか。「葛西用水」が通り相場となったのは、このとき以降だろうか。全長70キロ以上とも言われる用水である。

結局は享保7年(1722年)には上水としての役目を終える。その後は農業用水とか舟運に使われるようになった、とか。「葛西用水」が通り相場となったのは、このとき以降だろうか。全長70キロ以上とも言われる用水である。曳舟川の名前の由来は、農業用水ではなく「舟運」利用にある。この川筋の脇を四ツ木街道が通り、水戸街道と接続している。そのためこの用水は次第に重要な交通路となる。道行く旅人の便宜のため、「ザッパコ」と呼ばれる田舟のような舟に乗せ、堰から引かせた。これが「曳舟川」の由来。

曳舟のサービスが提供されていたのは、亀有から四ツ木あたりまで。それより下流は早い時期に埋め立てられたようだ。が、ともあれ、葛西用水のうち、「曳舟サービス」が提供されていたところを差して「曳舟川」と呼んでいたようだ。ちなみに、偶然読んだ本、『江戸近郊ウォーク』(田中孝嗣・田中優子:小学館)、これって江戸時代尾張徳川家の家臣・村尾嘉陵の散歩の記録なのだが、ここには、世継ぎ(四ツ木)の引舟とも、亀有引舟とも書かれていた。

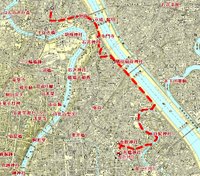

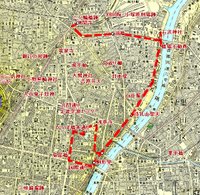

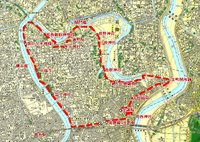

さて、どこからはじめよう。さすがに鳩ヶ谷は遠すぎる。ということで、せめてのこと、東京と埼玉の境、足立からスタートすることにした。地図を見ると足立区の大谷田あたりを通る曳舟川というか葛西用水脇に足立区の郷土資料館がある。葛飾区の白鳥あたりの用水脇には葛飾区の郷土資料館がある。足立にしても葛飾にしても、地理も歴史もなんにもわかっちゃいない。ついでのことでもあるので、足立から葛飾へと用水跡を歩き、地域の資料を集め、前から気になっていた木下川薬師(きねがわ)を訪ね、隅田区に下る、というルートをとることにした。

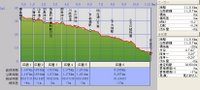

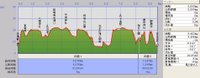

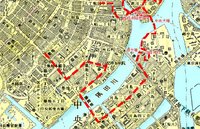

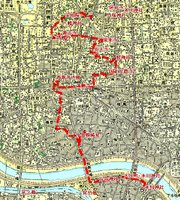

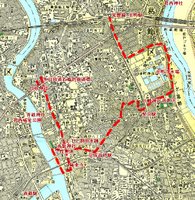

本日のコース: 地下鉄千代田線・北綾瀬駅 > 葛西用水親水水路 > 足立区郷土博物館 > 大谷田陸橋 > 葛飾区;亀有 > 葛飾区郷土と天文の博物館 > 京成電鉄・お花茶屋駅 > 四ツ木;渋江の白髭神社 > 西光寺・葛西清重の館跡 > 木下川薬師(浄光寺) > 荒川・木下川橋 > 日枝神社 > 曳舟通り > 押上

地下鉄千代田線・北綾瀬駅

地下鉄千代田線で北綾瀬駅に。東に向かい谷中3丁目、大谷田3丁目を歩く。それにしても「谷」が目に付く。谷といっても阿佐ヶ谷の「谷」といった感じの低湿地のことを指すのだろう。このあたり、東の中川と西の綾瀬川に挟まれたこの一帯は、昔は利根川とか古隅田川が流れていたわけで、谷中は低湿地のど真ん中、大谷田は滅茶苦茶大きな湿地帯、といった地形を現していたのだろう。

葛西用水親水水路

道なりに適当に進むと「葛西用水親水水路」。曳舟川はこのあたりでは、葛西用水と呼ばれていた。足立区の北端の神明から葛飾区の境まで3.5km、中央に水路を通した親水公園として整備されている。釣り場などもある。ちなみに、神明って、この地にある天祖神社が「神明さま」と呼ばれることによる。天祖神社って、明治の神仏分離令のおり、「神明の社」が改名したものがほとんどである。

道なりに適当に進むと「葛西用水親水水路」。曳舟川はこのあたりでは、葛西用水と呼ばれていた。足立区の北端の神明から葛飾区の境まで3.5km、中央に水路を通した親水公園として整備されている。釣り場などもある。ちなみに、神明って、この地にある天祖神社が「神明さま」と呼ばれることによる。天祖神社って、明治の神仏分離令のおり、「神明の社」が改名したものがほとんどである。足立区郷土博物館

「葛西用水親水水路」を少し北に。大谷田5丁目の水路脇に「足立区郷土博物館」。一通り廻り、『足立区立郷土博物館常設展示目録』、『足立の歴史』といった関連資料を購入し、水路を隅田に向かって散歩を開始する。

大谷田陸橋

南に下り、大谷田1丁目の団地のあたりまで下ると、水路の上に木道がつくられている。快適な散歩道。環七との交差、大谷田陸橋に。陸橋を越えると東は中川地区、西は東和地区。中川は言うまでも無く、中川に接しているから。東和は昭和になってつけられた町名。いくつかの町が一緒になるに際し、あれこれ議論があったよう。結局、このあたりの昔の地域名、東淵江村の村々が和をもってあれかし、といった按配で「東和」になった、とか。そういえば、東大和市の名前の由来も、おなじような手法。村々が合併するに際し、「大いに和するべし」ということで名付けられた、とか。

葛飾区:亀有

東和を過ぎると亀有。古隅田川遊歩道の案内。中川から荒川(放水路)まで、足立と葛飾の区境を流れている、というか流れていた。葛飾区に入る。水路は常磐線・亀有の駅の西を下る。亀有、って元々は「亀無」とか「亀梨」と呼ばれていた。意味するとことは、「かめなし」 = 亀のような小高い砂州・微高地を成(な)していた・作っていた、ということ。が、「梨」のことを「有りの実」とも言うようだし、それよりもなによりも、「無し」はイメージがよろしくない、ということで「有り」にした。「するめ」を「あたりめ」というが如し、か。

東和を過ぎると亀有。古隅田川遊歩道の案内。中川から荒川(放水路)まで、足立と葛飾の区境を流れている、というか流れていた。葛飾区に入る。水路は常磐線・亀有の駅の西を下る。亀有、って元々は「亀無」とか「亀梨」と呼ばれていた。意味するとことは、「かめなし」 = 亀のような小高い砂州・微高地を成(な)していた・作っていた、ということ。が、「梨」のことを「有りの実」とも言うようだし、それよりもなによりも、「無し」はイメージがよろしくない、ということで「有り」にした。「するめ」を「あたりめ」というが如し、か。葛飾区郷土と天文の博物館

亀有4丁目あたりから、「曳舟川親水公園」となる。先に進み白鳥3丁目に「葛飾区 郷土と天文の博物館」。ひと周りし、資料を買い求める。『常設展示目録』、『下町・中世再発見』など結構しっかりした資料があった。白鳥の地名は、このあたりに白鳥が群れる沼・白鳥沼があったから。

京成電鉄・お花茶屋駅

「曳舟川親水公園」の西はお花茶屋地区。お花茶屋というなんとも響きのいい地名ができたのは戦後。昭和6年にできた京成電鉄の駅名から地名を起こした。で、そもそものお花茶屋の由来は、将軍吉宗だったか家光だったか、どちらかがこのあたりに鷹狩。急な腹痛。曳舟川沿いの御茶屋で休息。茶店の娘・お花さんの手厚い看護。将軍いたく感激。お礼に茶釜、そして店の名前を「お花茶屋」と名づけ、その後もしばしば立ち寄った、とか。これがお花茶屋誕生のストーリー。

「曳舟川親水公園」の西はお花茶屋地区。お花茶屋というなんとも響きのいい地名ができたのは戦後。昭和6年にできた京成電鉄の駅名から地名を起こした。で、そもそものお花茶屋の由来は、将軍吉宗だったか家光だったか、どちらかがこのあたりに鷹狩。急な腹痛。曳舟川沿いの御茶屋で休息。茶店の娘・お花さんの手厚い看護。将軍いたく感激。お礼に茶釜、そして店の名前を「お花茶屋」と名づけ、その後もしばしば立ち寄った、とか。これがお花茶屋誕生のストーリー。四ツ木:渋江の白髭神社

京成線を越え、四ツ木地区を下る。四ツ木の地名の由来は、頼朝が奥州征伐の折、このあたりで「今なん時?」と。応えて曰く、「四つ過ぎ」が「よつき」にといった、少々でき過ぎといった説があったり、四本の木に関係する何かがあったり、「世継ぎ(稲荷)から、といったりで、例によってあれこれ。

水戸街道と交差。交差点近く、四ツ木陸橋の南に白髭神社。渋江の白髭神社とも客人(まろうど)大権現とも呼ばれる。白髭社と客人社は明治になって一緒になったよう。白髭は何度かメモした。客人大権現ははじめて。「客人(まろうど:まれびと)」信仰、ってよくわからない。まつろわぬ民、つまりは大和朝廷に征服された先住民の信仰した土着神のこと、と言う。大宮の氷川神社には、摂社として「荒脛巾(あらはばき)神社」があるが、荒脛巾(あらはばき)って「客人神」である、とか。

また、民俗学者・折口信夫によれば、「客人」って、時を定めて訪れる霊的存在、と言う。地域に「閉ざされた」昔の人々にとって、遠方からの客人は、新しいもの・ことをもたらす貴重な存在として、もてなしたのだろう。見知らぬ情報・技術をもたらす客人を、神 = 霊的存在として信仰したのであろう、か。

渋江の由来は不明。江は、水辺のこと。曳舟川というか本所用水というか葛西用水と綾瀬川が交差する水郷地帯であった、ということか。渋江、って「飲み水につかえない水」とい説もある。ともあれ、わからない。

西光寺・葛西清重の館跡

水戸街道を越える。川筋跡は街道に沿って下り、綾瀬川に至る。道脇に結構立派なお寺さん。西光寺。葛西清重の館跡と言われる。葛西清重は豊島清光の子。渋江を含む葛西の荘を治める。頼朝挙兵当初より与力する。奥州討伐後、奥州総奉行となり、東北全域の御家人を統べた。

葛西氏はもとは秩父平氏の流れ。秩父平氏の畠山一党、江戸重長ともに平氏に与みするも、葛西氏は当初より源氏につく。頼朝の信頼も厚く、江戸重長を源氏に与力するよう交渉につとめてもいる。鎌倉幕府成立後、江戸氏は没落したが、葛西氏はその後も奥州葛西氏として続くが、小田原合戦の後秀吉に敗れ、一族の命脈は尽きる。

木下川薬師(浄光寺)

綾瀬川に沿って下る。中川が綾瀬川に合流するあたりに、木下川薬師(浄光寺)。「きねがわ」と読む。もとは現在の荒川の中にあったもの。荒川放水路の工事にともない現在地に移る。この薬師さんが気になったのは、先日の隅田区散歩のおり、荒川を隔てて向かい側、東墨田3丁目の白髭神社を訪ねたときのこと。もとは木下川薬師と一体だったものが荒川放水路工事のため移転。お寺は葛飾、神社は隅田へと泣き分かれ、とか。で、このお寺さん、平安の頃つくられたという由緒ある薬師さん。本尊の薬師如来は伝教大師の作、と。江戸の時代には将軍家の庇護を受け栄えた。(「この地図の作成にあたっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図25000(地図画像)及び数値地図50mメッシュ(標高)を使用した。(承認番号 平21業使、第275号)」)

綾瀬川に沿って下る。中川が綾瀬川に合流するあたりに、木下川薬師(浄光寺)。「きねがわ」と読む。もとは現在の荒川の中にあったもの。荒川放水路の工事にともない現在地に移る。この薬師さんが気になったのは、先日の隅田区散歩のおり、荒川を隔てて向かい側、東墨田3丁目の白髭神社を訪ねたときのこと。もとは木下川薬師と一体だったものが荒川放水路工事のため移転。お寺は葛飾、神社は隅田へと泣き分かれ、とか。で、このお寺さん、平安の頃つくられたという由緒ある薬師さん。本尊の薬師如来は伝教大師の作、と。江戸の時代には将軍家の庇護を受け栄えた。(「この地図の作成にあたっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図25000(地図画像)及び数値地図50mメッシュ(標高)を使用した。(承認番号 平21業使、第275号)」)荒川・木下川橋

木下川薬師を離れ綾瀬川を北に戻る。木下川橋を渡り隅田区に。橋を渡りながら、考えていた。相当長い間、見当がつかずあれこれ考えていたことがある。曳舟川は、この大きな荒川をどのようにして越えていたのだろう、ということだ。綾瀬川を越えるときは懸樋を通していたようだが、こんな大きな川をどうやって、と考えていた。あれ、この荒川って昔は無かった。明治43年の大洪水を期に工事がはじまり、昭和5年に完成した人工の水路・放水路。ということは、江戸の昔にはこの荒川って影も形もなかったってこと。橋を歩きながら、少々の悩み解決と相成った。

日枝神社

橋を渡り京成八広駅あたりに。近くに日枝神社。日枝については幾度かメモした。その部分をコピー&ペースト:日枝神社は、明治に日吉山王権現が日枝神社となったものが多い。「**神社」って呼び方はすべて明治になってから。それ以前は「日吉山王権現の社(やしろ)」のように呼ばれていた(『東京の街は骨だらけ』鈴木理生:筑摩文庫)。

日吉山王権現という名称は、神+仏+神仏習合の合作といった命名法。日吉は、もともと比叡山(日枝山)にあった山岳信仰の神々のこと。日枝(日吉)の神々がいた、ということ。次いで、伝教大師・最澄が比叡山に天台宗を開いき、法華護持の神祇として山王祠をつくる。山王祠は最澄が留学修行した中国天台山・山王祠を模したもの。ここで、日吉の神々と山王(仏)が合体。権現は仏が神という仮(権)の姿で現れている、という意味。つまりは、仏さまが日吉の神々という仮の姿で現れ、衆生済度するということ。本地垂迹というか神仏習合というか、仏教普及の日本的やり方、とも。

曳舟通り

新四ツ木橋からの通り。ここが曳舟通り。昔の水路跡だろう。水路の名残はなにもない。ただ、東向島6丁目の長浦神社あたりまでは、通りの東側には公園といった緑地が多い。このあたりを流れていたのだろうか。想像するだけ。長浦神社の名前は、昔この辺りを寺嶋村大字長浦とよばれていた、から。先に進み明治通りと交差。曳舟川交差点。近くに京成曳舟駅とは曳舟文化センターとか、東武伊勢崎線曳舟駅といった曳舟川の名残を今に伝える名前が残る。

新四ツ木橋からの通り。ここが曳舟通り。昔の水路跡だろう。水路の名残はなにもない。ただ、東向島6丁目の長浦神社あたりまでは、通りの東側には公園といった緑地が多い。このあたりを流れていたのだろうか。想像するだけ。長浦神社の名前は、昔この辺りを寺嶋村大字長浦とよばれていた、から。先に進み明治通りと交差。曳舟川交差点。近くに京成曳舟駅とは曳舟文化センターとか、東武伊勢崎線曳舟駅といった曳舟川の名残を今に伝える名前が残る。 東武伊勢崎線のガードをくぐり押上地区に。「押し上げ」って、河口に流れ込み堆積される土砂、その堆積するさまがよく表される地名である。押上2丁目にある飛木稲荷の境内にある銀杏は、往時河口にあった自然堤防に育ったものである、と。

東武伊勢崎線のガードをくぐり押上地区に。「押し上げ」って、河口に流れ込み堆積される土砂、その堆積するさまがよく表される地名である。押上2丁目にある飛木稲荷の境内にある銀杏は、往時河口にあった自然堤防に育ったものである、と。先に進み東武伊勢崎線業平橋の先で北十間川に曳舟通りは合流。昔は大横川の法恩寺橋のあたりまで掘が通じていたようだ。が、本所上水を廃止するころに、業平橋より南は埋め立てられた。

曳舟川を足立、葛飾、隅田区と縦一直線に下る。さてと、つぎは、葛飾区、そして荒川区を数回に分けて歩いてみよう、と思う。

江戸に入ると、盛んに新田開発がおこなわれる。宇喜新田を開拓した宇田川善兵衛。宇喜田村は新川の南。伊予新田を開いた篠原伊豫。この新田は小岩のあたり。一之江新田を開いた田島図書などが特筆すべき人物。江戸川区は二箇所の旗本の領地、一つの寺領があるほかはすべて幕府の直轄地。将軍の鷹場となっていた。八代将軍吉宗など、76回も鷹狩にこの地を訪れた、と。この鷹場があるためのいろいろな制約で農民は苦労したようだ。

江戸に入ると、盛んに新田開発がおこなわれる。宇喜新田を開拓した宇田川善兵衛。宇喜田村は新川の南。伊予新田を開いた篠原伊豫。この新田は小岩のあたり。一之江新田を開いた田島図書などが特筆すべき人物。江戸川区は二箇所の旗本の領地、一つの寺領があるほかはすべて幕府の直轄地。将軍の鷹場となっていた。八代将軍吉宗など、76回も鷹狩にこの地を訪れた、と。この鷹場があるためのいろいろな制約で農民は苦労したようだ。

見沼田圃を歩こうと、思った。大宮台地の下に広がる、という。大都市さいたま市のすぐ横に、それほど大きな「田圃」があるのだろうか。ちょっと想像できない。が、先日の岩槻散歩の途中、大宮から乗り換えて東部野田線で岩槻に向かう途中、緑豊かな田園風景に接したような気もする。たぶんそのあたりだろう、と、あたりをつけて大宮に向かう。

見沼田圃を歩こうと、思った。大宮台地の下に広がる、という。大都市さいたま市のすぐ横に、それほど大きな「田圃」があるのだろうか。ちょっと想像できない。が、先日の岩槻散歩の途中、大宮から乗り換えて東部野田線で岩槻に向かう途中、緑豊かな田園風景に接したような気もする。たぶんそのあたりだろう、と、あたりをつけて大宮に向かう。